把东京的赴日体检布局完毕之后,现在开始渐渐有了越来越多的富余时间了。

于是就在2020开始的新一次生肖轮回的第一年鼠年,打算策划一个主题为『有所健鼠』的蕨经主题系列文章,让大家在春节亲朋好友聚会与聚餐过程中有更多有意义有价值、所有人都最最关心的话题值得共享讨论,为新的一年平安健康打下扎实的观念与意识基础。

今天是第一篇,主题是似乎很平常,似乎讨论已经足够多了的BMI。

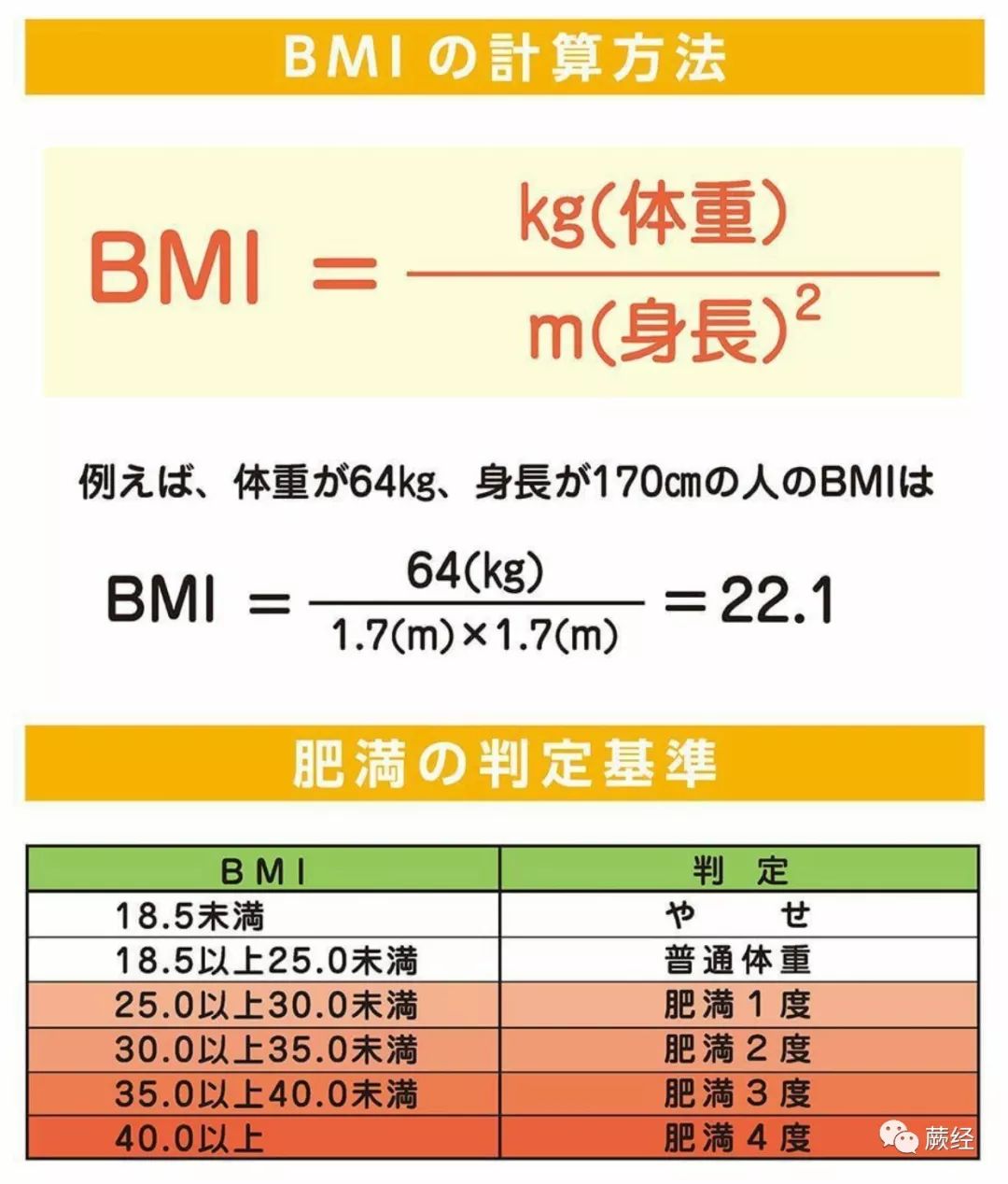

首先,BMI的算法真是足够简单、众所周知了:依照下图中公式,身高1米70,体重64公斤的人的BMI就是22.1——体重(KG)除以身高(米)两次就能得出。

国际通用的是世界卫生组织(WHO)指定的标准,譬如将大于等于25.0小于30认定为超重(如上图,日本就采用这一标准),但国际生命科学学会中国办事处在对中国情况进行考察之后为中国人所『量身定制』的BMI标准就存在细微差异,简而言之就是肥胖的标准更加低,中国人更加『容易被认定是个胖子』了。具体如下:

BMI<18.5→偏瘦。

18.5≤BMI<24→健康。

24≤BMI<28→偏重。

28≤BMI→肥胖。

近年来在日常生活中有没有听闻这样的说法?→

『其实还是胖点好。

』

应该多少有所耳闻吧。实际上这并非完全空穴来风,

对此还有专门称谓叫做『肥胖悖论』(Obesity Paradox)。

于是观念问题来了→到底什么样的BMI才算是刚刚好,最理想的呢?基于科学思维与证据,今晚这篇就简单来讨论一下下,和大家一起掌握有关体重与BMI等方面正确的知识。

理想的BMI?

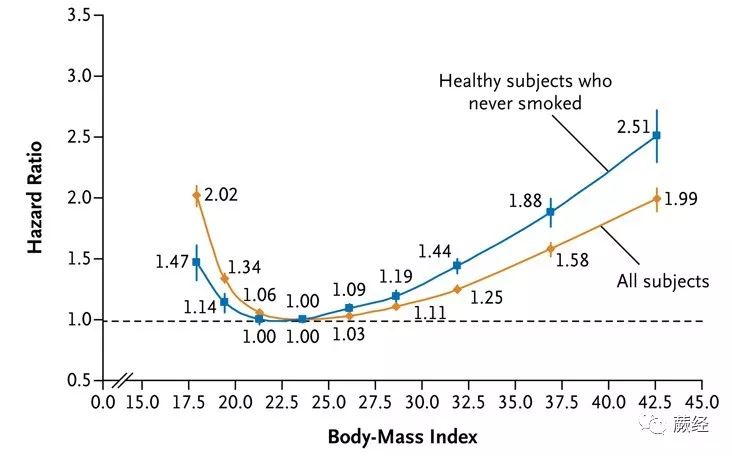

蕨经分享过多次位居最顶级医刊之列的NEJM刊载的研究。该刊2010年发表的这篇研究具有决定性的意义→追踪150万白人长达10年之后对于死亡率进行比较的研究发现,若以BMI=22.5→24.9为基准,那么无论是再往上走还是再往下走,死亡率都会开始上升。

↑N Engl J Med, 2010. 363(23): p. 2211-9.

上图展示了女性在死亡率和BMI方面的关联,但男性也几乎差不多,真正有差异的是吸烟者,后文还会讲述。同时2016年,另一鼎鼎有名的权威期刊柳叶刀上发表的针对全球4大陆100万人解析提示了和NEJM高度一致的结果:

BMI=20→25之间的时候,死亡率最低↓

↑

Lancet 2016 388 (10046), 776-86

因为诸如此类的洞见,理想BMI差不多应该落在20→25之间成为了今日世界被普遍接受的观点。

中国人在内的东亚黄种人的理想BMI?

可是在另一头却发现严谨考察的话(本文开头已经埋下了伏笔),不同人种的最理想BMI并不完全一样甚至差异还蛮大。美国一项队列研究以7万名左右人数的护士为对象,发现BMI相同的情况下亚洲人患上糖尿病的风险高达白人的两倍,而且若同样体重明显增加的话,亚洲人患上糖尿病的风险将比任何其他人种都要来得高。。。

↑

Diabetes Care. 2006;29:1585-90.

什么意思?换讲人话就是:千万不要看到美国似乎满街都是胖子,很多胖得简直离奇胖得好似传奇就莫名产生了一种蕨经经常说的『对比产生幸福』般的奇妙安全感,觉得自己应该还没事,觉得自己身体应该还有点资本可以耐受进一步的增重——千万不要这样认为,假如有一天你发现自己已经胖得像美国街头的美国白人的话,那你的状态可要比对方危险多了(当然南亚次大陆的印度人看来更加危险)。围绕这个话题我以前还专门写过一篇文章,呼吁大家不要和美国白人比胖,赶快从那种虚幻的安全感里醒过来:

『别老拿糖尿病危言耸听了。美国人吃得那么甜、不也还可以咩?』——呵呵、如果你一个中国人学他们的吃法、你完了。

这些研究同时还表明,亚洲人体重发生显著增加之后的影响要比美国白人来得恶劣。这里可能存在的关键原因有三个:

①亚洲人肌肉量相对较低。

②亚洲人更容易堆积起危害健康的内脏脂肪。

②亚洲人更容易产生胰岛素抵抗或者胰岛素绝对分泌量不足。

(

Nutrition.

2004;20:482-91.

)

当然还有一些其他值得考察的因素譬如居住环境等等看来也比较重要。。。(Diabetes Care. 2011;34:1014-8.)

在这样的背景之下,围绕亚洲人的理想BMI难道不应该合理下调的讨论就开始了。一项针对日本人的流行病学研究提示:

①40-60岁间的男性BMI若保持在23左右。

②60-80岁间男性BMI若保持在25左右(关于这一点后文还会详述)。

③40-70岁间女性BMI若保持在23左右。

④70-80岁间女性BMI若保持在24左右的话,

人群死亡率会处在最低水平↓

↑Obesity 2008 16 (10), 2348-55

于是现在日本对于不同年龄段的人群最好保持什么程度的BMI方面有了这样的推荐(日本膳食摄入基准2015年版),

关键要点是上限没有变化但下限却放得更低了↓

①18-49岁:理想BMI应该在18.5→24.9

②50-69岁:理想BMI应该在20→24.9

③70岁以上:理想BMI应该在21.5→24.9

这些微调的背后其实是有相当程度的研究依据作支撑,而不是随便拍脑袋随意决定的,是相当合理的、经过充分考量的。

那所以听上去是不是BMI越低越好呢?

可问题就在于BMI并非万能,BMI也是有局限的。同样BMI=23的时候有的人是靠四肢健壮肌肉发达形成的23,而有的人是靠肚子上蓬松柔软摇摇欲坠的脂肪堆积出来的23,这两者怎么可能会一样。

所以最后的关键不在于体重,而是构成体重的成分。

BMI只能基于身高与体重对人体的构成状态作粗略展示,

只能作为一个替代指标(S

urrogate Marker)。

但这个替代指标的好处是简单高效且好用,适合多数人群,且还能很方便地应用于流行病学等研究中,BMI这一指标尤其显著的价值,却绝不能刻板地当做衡量一切的万金油使用。

文章一开始提到的『BMI还是高一点点好,人还是胖一点点好』的说法严谨推敲是站不住脚的,至少也需要审慎地视各种复杂情况而言。这是因为通常只要发胖,就意味着皮下脂肪和内脏脂肪的上升,尤其东亚黄种人更容易堆积内脏脂肪,因此随随便便胖起来的话,根据目前研究的知见是很可能导致死亡率上升的。

那么对于高龄老年人群应该怎么看呢?人还是胖点好这句话似乎尤其是对这一人群的人讲得多,虽然其中有一部分可能只是出于对于老年胖子们的安慰,但还有很多人是真心这么认为的。。。是这样的——这时候有两种思维在逻辑上都是合理的:

①因为BMI低,所以死亡率升高。

②因为死亡率高(身体状态差),所以BMI低。

是不是一下子闻到非常熟悉的气味?是的,这样的悖论在营养健康研究领域尤其多、海量地存在,无不默默诉说着这一领域背景之复杂,它们仿佛目睹着无数人掉进随意简单地下结论的坑里。到底是①还是②?从结论而言不清楚。随手增加一个因素来考虑譬如常年重度吸烟→常年重度吸烟者容易引发肺气肿,而一旦罹患肺气肿人的健康状态就大不如前,开始消瘦、BMI降低。于是这个时候BMI数值过低就变成一个结果而不是原因,而对于这个结果应该怎么办呢?

没有办法——BMI提升本身已经不具备参考价值。

这看上去有点绕,读起来不流畅不舒服,不像看故事会那么爽。但2020年如果不充分理解这一点,那么就容易一头栽进『BMI提高了死亡率就会降低』的谬误之坑里。这,也就是前面提到的肥胖悖论(Obesity Paradox)的一头——如果BMI过低明明是某种健康状况的结果,却将之视为原因的话,这个时候

科学上就有一个术语称之为反向因果关系(Reverse Causation)

,而这个反向因果关系如果不想办法处理掉的话,BMI能好怎?这个话题的讨论就没有意义。要去除反向因果关系就必须要从源头排除身体状态已经不佳(或者说死亡率偏高)的人群,可问题复杂就在于高龄老年人群本来就是死亡率偏高的人群,想要完全撇清反向因果关系的影响简直是mission impossible。。。

于是,当我们分析文献如上面Obesity 2008 16 (10), 2348-55所提示『平均而言,BMI偏高的高龄人群死亡率较低』时,我们就会警觉地提醒自己说:哦我知道了,但这不等于我就应该在春节餐桌上建议我爷爷奶奶姥姥外公们拼命吃喝惊叹水+big fish big meat然后各个摇身变为大肥子。我不可以这样进行解读的。

那么应该如何解读才对呢?

『平均而言,BMI处于25左右的高龄人群死亡率较低,这是因为整体当中包括了一部分身体不好体质欠佳的人群。

』

——这,才是正确的解读。虽然在春节聚会餐桌上这样讲或许同桌很多长辈会讪笑你故弄玄虚好像装逼,并且劝你不要zombie因为zombie遭雷劈

(此处版权来自蕨代灯谜)

,但你完全可以充满自信地告诉大家:这,才是科学理性的思维模式。只要耐心沟通,说明要点,那么只要几个来回之后说不定大家都能够在2020年里掌握这一强有力的认知武器,越到后来会越明白这其中的价值是有多宝贵。

结论

①亚洲人可能在体质上就更加容易因为变胖而患病,所以超出正常状态的胖一些到目前为止没有任何确切有益依据。如果谁这样解读,是对于流行病学研究结果的误读,是不正确的信息。

②中国人的理想BMI可能比WHO针对全世界的统一标准来得更加低一些,18.5≤BMI<24是值得参考的范围之一,但具体哪一个点位最健康并没有定论,目前也无法定论。

③比较明确的是在18.5≤BMI<24范围内的话,肥胖引发的健康问题如糖尿病、心血管疾患等风险会相对较低。已经在这个范围里的话,没有道理和必要变得更胖或者更瘦来脱离这个区间。

完。

要严谨就难以很通俗很轻松很快乐,否则必然失真。

这篇可读性可能不太好,但希望大家能够理解与支持。之所以这样是因为我一直相信,人每活新的一年都不应该和去年一样的水准与见解。如果没有进步,何必要以人的形式来到这个世间。。。(话题有点扯大,就此打住)