封面图片:William Henry Fox Talbot - Adiantum Capillus-Veneris (Maidenhair Fern), probably early 1839. Photogenic drawing negative 22.5 x 18.3 cm Courtesy of Hans P. Kraus Jr., New York. 亨利·塔尔博特的植物学兴趣致使他利用摄影术探讨自然与摄影术的关系,讨论摄影术如何真实复制自然。

自然的图像

作者:杰弗里·巴钦(

Geoffrey Batchen

)

译者:刘张铂泷

原文来源:Batchen, Geoffrey.

Burning with Desire: Conception of Photography

. Cambridge: MIT Press, 1999.

译文来源:见文末“原文链接”

作者简介:杰弗里·巴钦是纽约研究生中心城市大学摄影史与现代艺术系的一位教授,他的著作包括《欲火焚身:摄影概念的形成》和《每个疯狂的想法:写作,摄影,历史》(

Each Wild Idea:Writing, Photography, History

, 2002),两本书均由MIT出版。

译者按:

如今我们所熟知的摄影(photography)一词来自photo和graphy这两个词缀的组合,它的本意即为“光的绘画”。从这个意义上来说,“摄影”一词并没有传达出它的本意,光的绘画这一行为主体在光,即是自然的代言者,而摄影这一行为取决于人的主观意愿。这也就回到了最本质的问题上,什么是摄影(从行为这一角度考察)?这个问题一直吸引着我,但多数的解答都是在其媒介属性或者语境属性上面给出的(也就是巴钦所说的形式主义与后现代主义的方式)。但是在巴钦的《欲火焚身:摄影概念的形成》这本书中的选段“自然的图像”一节中,他将关注点放回到了摄影观念(不是摄影术)诞生最初的时刻,这个观念的发展与人们对于自然这一观念的认识有着极为重要的关系,甚至在尼埃普斯——这位世界上第一张照片的创作者——尝试为摄影命名时,他的草稿中都不包含“光”的词缀,而只有“自然”的词缀。这让我感到十分有趣,因为在尼埃普斯看来,对摄影最为重要的元素不是光,而是自然,更准确地说,是自然如何描绘自己(借助暗箱)。追本溯源,探究摄影这一观念是如何形成的,是我翻译这篇文章的初衷。

在研究1800年左右以来

自然

一词的功能变化时,我们需要提醒自己,在现代为了方便起见我们把它分为

科学、艺术和文学

三个部分来区别对待,而在那时,三者是不可分割的

,并且经常会体现在一个人身上或者一篇文本当中。

以亨利·塔尔伯特(Henry Talbot)为例,如果以今天的分科标准来衡量的话,他是许多学科领域的权威,这其中包括植物学、数学、哲学、语言学、化学,还有光学,他同时还是一个业余诗人兼艺术家、发明家,并且是个政治家。

相似的科学与艺术混合(至少可以说是有艺术追求并且通晓技术发明)的特质可以在许多这个年代的摄影先驱们身上发现。明白了这个我们就不会惊讶于

自然这个词出现在所有原型摄影师(proto-photographer)讨论摄影的话题中

了,并且每次出现时它的含义和功能总是难以捉摸的。

在转向更为具体的话题之前,我有必要简略概述一下这个词汇在我们所要研究的这个时期和此前一段时间之内的历史。

自然,人类本性(human nature),事物的本质(the nature of things)——这些都是贯穿整个18世纪自然哲学的互相关联的常见议题。

如英国诗人詹姆斯·汤普森(James Thompson)在18世纪上半叶所指出的,“我认为没有任何其他的事物可以比自然的杰作(works of Nature)更能使人振奋,令人愉悦,

激起人对于诗性的热情,对于哲学的反思,对于道德情操的敏感。

”

但是让汤普森如此热情洋溢赞颂的自然到底指的是什么呢

?

首先,这是指

一种处于

秩序与和谐之中的神圣的自然

,它最初由伟大的造物者自己(Great Creator Himself)所开启。

在《事物的秩序》中,福柯将

启蒙运动

描述为去完成给自己设定的一个目标,这个

目标就是找到一种普适的方法,用以分析自然的作品(works of nature)

。

这种方法将折射出他们所认定的世界的秩序,而这种方法本身则

根据世界的秩序来不断组织它的各种象征和再现形式

。福柯提及了几个这段时期内以

建立一个详尽的世界秩序为目标的理论

,其中就包括瑞典自然哲学家卡尔·林奈(Carl von Linne, 1707-1778)所推崇的“一个普遍的存在锁链”的概念。

福柯精确地指出了两个支撑这种世界观的关键观念工具。其一是

白板(tabula rasa)

的概念

,这是一种比较框架,在这个框架之下可以将事物根据它们的共同点与差异点分开,让它们同时处于分离与聚合的状态。另一个概念则是

再现(representation)本身是先验

的

,它是可靠的,中立的,并且对于物体本身来说是透明的。

如福柯所说:“知识的局限在于它是对事物秩序所依赖的符号的完全透明的表现。”

(The limit of knowledge would be the perfect transparency representations to the signs by which they are ordered.-

The Order of Things

, p.75-76)

天文望远镜和显微镜这些视觉辅助工具的发明并没有导致认知世界的方式的新生或改变。相反,它们更加巩固了自然秩序的地位,将这一秩序延展到了外太空和微观世界,牛顿还为此提供了一个数学上的基础。

玛乔丽亚·尼柯尔森(Marjorie Nicolson)是这样描述这些光学仪器对自然观念的影响的:“首先,神圣的艺术家(Divine Arist)是当今的新神(Deity),他对于微观事物的描绘跟对于宏观事物的描绘一样那般精致优美…上帝会像为完美的自然感到高兴那般享受艺术带来的快乐;因为…自然是上帝的艺术品。”

在自然的博大之下,

所有小的矛盾与奇异之处都不会被看做致命的缺陷,反而会被视作上帝不可思议的创造的标志,它是在人类理解范围之外运行的秩序。

但是,在这个特定历史节点上的自然观,以及林奈的白板概念,

都在经历一场来自自身内部的重大危机

。在这一时期,无论是拉马克(Lamarck)还是莱伊尔(Lyell),歌德(Goethe)还是伊拉斯莫斯·达尔文(Erasmus Darwin),康德(Kant)还是黑格尔(Hegel),柯勒律治(Coleridge)还是康斯特布尔(Constable),这些本来观点各异的思想家们都在促成这一观念的重大转变。

自然从一个神创的发条般精准稳定的实体,转而变为一个有自身延续历史的、难以驾驭的、并且充满活力的有机体。事实上,自然成了迅速膨胀的时间(time)本身的同义词

。

我们不要忘记这一点,

在18世纪初,自然这一概念还被认为刚刚产生没有多久。

艾萨克·牛顿(Isaac Newton)的同代人,剑桥大学的约翰·莱特福特(John Lightfoot)基于他对圣经研究的基础,经过一系列谨慎的计算后严肃地宣称,地球是在公元前4004年10月23日的上午9时被创造出来的。

因此,

在诸如克劳德·洛兰(Claude Lorrain)这样的

17世纪

艺术家的画作中,居民总是出现在一片祥和的、秩序井然的田园风光当中,

他们也就被假定为一直处于这种永恒现在的静止状态里

。

自然无谓新老——自然就是自然

。

Claude Lorrain:

The Marriage of Isaac and Rebecca

(1648)

到了1778年,自然学家布冯(Buffon)推算出地球的年龄大约是74047年。同年,一些描绘维苏威火山爆发的画作在英国展出,它们来自与韦奇伍德(Wedgwood)家族关系十分密切的德比的约瑟夫·赖特(Joseph Wright of Derby)。

这样的画作不单单是描绘庄严的(sublime)地质奇观的习作,同时也是对这一

持续出现的

甚至充满破坏力的自然现象的阐释。

到了

19世纪,人们对于地球年龄的假定开始以指数级(exponential)增长,从几万年一直到数百万年

。就举一个例子说明这种观点上的变化所引起的影响:

那时对于地质形成的研究开始从神学的范畴转而进入对历史的研究,从《圣经》式转向了一种进化论式的论述。

Joseph Wright.

Vesuvius in Eruption

. (1776-80)

在这样的大环境下,

自称为“在女神的自然监督下工作”的英国诗人塞缪尔·泰勒·柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge)也非常动容地说道这样的神性就像是“

珀涅罗珀在永远不停地解开她刚织好的布,永远不停地重新开始编织。

”柯勒律治的这句话实际上引用自赫尔德(Johann Herder),这也是德国哲学开始在他的思想体系中产生影响的一个体现。

尽管乍看之下柯勒律治的想法有些极端,但是鉴于他和汉弗莱·戴维(Humphry Davy)、汤姆·韦奇伍德(Tom Wedgwood)以及后来的萨缪尔·摩尔斯(Samuel Morse)之间的密切关系,他对于自然的观念还是很值得特别注意的。

实际上,

根据柯勒律治和韦奇伍德以及戴维的亲密程度来看,他非常有可能也参与了他们所进行的摄影方面的实验。他肯定和他们讨论过这些实验在科学和哲学上应用的可能性。

柯勒律治和韦奇伍德大约是在1797年的9月15日左右初识的。他们很快就成为密友,更重要的是他们之间有很多思想上的交流。比如说1798年6月16日,柯勒律治写道“韦奇伍德一家热情地款待了我。我与汤姆·韦奇伍德神交已久,让我觉得自己就像是蒸馏后的余渣(caput mortumm)。”柯勒律治在这篇文章中将认识了韦奇伍德之后的自己描述为“死头(dead head)”,

这是在当时的炼金术和化学中常用的术语

,意为蒸馏后所留下的残渣。因此,在柯勒律治描述他和韦奇伍德的关系时,他巧妙地把这些引用的词句和哲学以及化学交织在了一起。

韦奇伍德和他的兄弟迅速成为柯勒律治的资助人,让这位诗人能够有充足的旅费在1798年9月至1799年6月间前往德国旅行。他在那里有机会直接学习诸如康德、费希特(Fichte)、谢林(Schelling)等人的德国理想主义哲学。我们可以非常

放心地说,他把在德国习得的思想与资助他旅行的韦奇伍德一家进行了分享。实际上,从1797年起直到汤姆·韦奇伍德在1805年去世期间,

他和柯勒律治经常一起讨论哲学以及哲学与视觉(vision)、触觉(touch)以及心理学之间的关系

。

柯勒律治和汉弗莱·戴维的关系也很密切,他参与了1800年戴维在气动研究所进行的有关一氧化二氮的实验,还参加了戴维于1802年2月在皇家学院举行的有关普通化学的讲座,据说用以“提高他的比喻的库存量”。1799年12月戴维把柯勒律治介绍给了安东尼·卡莱尔(Anthony Carlisle),同年这位英国外科医生宣称他帮助韦奇伍德进行了一些摄影上的实验。这样看来柯勒律治似乎不太可能对这些实验一无所知。

萨缪尔·摩尔斯和柯勒律治也很熟,尤其是这位美国画家在1812年到1815年在伦敦求学期间。如摩尔斯后来回忆时所说:“我和查尔斯·莱斯利(Charles Leslie)在奥尔斯顿(Allston)那里学画的时候,柯勒律治几乎天天来我们的工作室拜访。在我们休息的时候就喜欢把先前感兴趣的话题拿出来一起讨论,如果柯勒律治来了就把问题提出来询问他的意见。我们只需要提出来就足够了,然后就可以开始享受他的长篇大论,这通常都让我们感到愉悦并且颇有收获。”

除了和这些原型摄影师们的直接接触以外,

柯勒律治在1800年左右的思想体系可以被视为当时发生在整个欧洲的认识论转变的典型一例。

吸收了来自赫尔德、谢林、斯蒂芬斯(Steffens)、费希特、康德以及众多同代英国思想家的理论后,柯勒律治总结出所有艺术性尝试的最终目标都在于“让外部内化,同时让内部外化,展现自然,同时让自然显现。”

他描述的这种自然处于变化与相互作用之中,既非主体也非客体,既非观看者也非被观看者

,这些总是被动并且分裂的。相反,它们是“同一的,互为因果的。”

当展开这些关于自然的论述时,

柯勒律治首先将关注点放在词汇本身上,他强调

(就像拉丁语中的动词nasci的未来分词表示“出生”)这个词既是动词也是名词

;“

Natura,它是即将诞生的,也就是总处于即将到来(becoming)的状态。

”

因此对他来说,

自然“是一个用以理解由时间和空间构成的所有事物的词汇,是所有因果关系的载体:它是只能在远古中被不停探索的存在的缘由。

”

与他对于德国文化中的

永恒自然法则论

(Naturphilosophie)的关注一致,柯勒律治将自然视为一种

在多极作用力网络下不停分解与重构的世界

,这是“两个出自同一源头的力量”。

因此他也十分拥护戴维在1799年提出的关于电力与化学引力具有共同性质的声明,还有戴维的早期假设,认为“感官世界中只存在着一种力”。

对于这种假设的赞同使柯勒律治急于找出在自然与文化之间存在的相互影响与构成要素的关系(就像呈现在观察者身上的关系),这种关系也直接与他所做的磁铁的比喻相关:“离心力与向心力的存在是互为先决条件的,互为对立的两极构成了彼此,这就是由存在于磁铁内部的同一力所维系的。”

柯勒律治是思想最复杂同时也最为吸引人的英国知识分子之一

,他所建立的关于自然的学说还有很多值得说道的。不过更为关键的一点是,

柯勒律治的早期著作代表了十八世纪的自然观到现代自然观的转变的一种普遍现象。

也正是在这段时间,

摄影的诞生进入了孕育阶段,由此,自然与人的主体性不可避免的联系到了一起;

对于自然的再现不再是被动而充满敬畏的凝视,而是变为主动而富含建设性的(自我)意识。

自然与文化成为互相构成的本体。尽管柯勒律治是一个特立独行的思想家,他的思考却和他周围的人们有着密切的关系,这其中包括非常有影响力的浪漫主义诗人如威廉·华兹华斯(William Wordsworth),约翰·济慈(John Keats)以及珀西·比希·雪莱(Percy Bysshe Shelley)等。

浪漫主义诗人对于自然的着迷是毫无疑问的

,不过这种着迷的一部分原因是他们意识到自然虽无法与文化协调一致,但也无法分开。

相似的

不确定性也同样出现在原型摄影师们的思考中。

但是与浪漫主义诗人一样的是,

这种不确定性并没有减弱他们的自然观念中所蕴含的惊奇与敬畏。

如塔尔伯特在1840年2月发表的一篇论文中所说,

摄影的发明只是又一次对自然规律产生的神奇现象的确证。

它本来就是一种“自然魔法”(natural magic):“你使自然的力量听从你的掌控,所以你的作品可以迅捷而高质地完成……在这迅捷与高质中

存在着一种非常神奇的内含

。毕竟,自然中存在的许多神奇之处都是我们不能理解的吧?

我们生活中的许多熟悉之事都被视作理所应当,而不会引起我们的特别注意,但事实上,它们也是神奇整体(Whole)的不可或缺的一部分。

”

那么,原型摄影师们又是如何把他们计划中的发明和自然,也即这“神奇整体”联系到一起的呢?尼埃普斯为首的一些人写道,他们渴望(desire)得到“自然景色的复制”,或者称为“一幅忠实于自然的图像”。达盖尔的说法更模糊一些,他的说法是“自发地复制下暗箱中接收到的自然的图像”,或者“自发地复制下通过暗箱的反射得到的自然的图像”。弗洛伦斯(Florence)寻求的是“自然绘制的图画”,塔尔伯特则形容他的工艺为“

光的绘画(Photogenic Drawing)或者自然画出的自然本身

”。

总的来说,从他们的措辞中我们就能看出自然在摄影中所占据的重要意义。与此同时我们也能明显地感到这一角色所具有的不确定性。

自然到底是摄影描绘出来的还是由她自己描绘出来的?是摄影创造了她还是她创造了摄影?

关于这个问题的描述始终徘徊在三个在发明摄影过程中至关重要的人的文章中,他们是:尼埃普斯,达盖尔,还有塔尔博特。

1826年,尼塞福尔·尼埃普斯试图通过给这种工艺创造一个名字

来解决他实验中这种物体(object)的不确定性,这个名字是——

heliographi

e

,也

即“日光书写/绘画”(sun-writing/drawing)

。

由此他将自己的发明规划到了平板印刷术(lithography)的谱系当中,

这个词是在1805年创造出来用以形容阿罗斯·塞尼菲尔德(Aloys Senefelder)于1796年的发明的。

平板印刷术的复制系统是引发尼埃普斯兄弟对于光致图像研究兴趣的起点。尼埃普斯以太阳的名义为这种工艺命名,

既强调了光在这一反应当中起到的重要作用,同时也隐喻了上帝的神圣力量与恩惠。

这样看来,尼埃普斯所创造的词汇巧妙地将他的工艺过程和长久以来的

神学和古典传统

结合在了一起。

现存最早的照片,由

尼埃普斯

于1826年(一说1827年)将其发明的感光材料放进暗箱拍摄而成。作品在其法国勃艮第的家里拍摄完成,通过其阁楼上的窗户拍摄,

曝光时间超过8小时

。

尼埃普斯的照片

这之后他一直在私人通信和公众场合中使用这个词汇。1827年,尼埃普斯在皇家学会发表了他的《日光绘画说明》(

Notice sur l’heliographie

)演讲,在对标题进行注解时他说,“我想我可以把这个名字用于我的实验产物,直到有一个更确切的词汇可以用来描述它。”

尽管他一直明确地宣称heliographie只是一个暂时的名字,他在1829年11月所拟的提纲“论日光绘画,或一种自动定影暗箱中图像的方法”中还是使用了它。因为这份提纲的存在,尼埃普斯的工艺在达盖尔于1839年9月的“解释”中也以heliographie被援引,并且在之后绝大部分的历史研究中也是如此。

但是我们知道尼埃普斯对这个名字并不满意,很明显他从不认为这个词准确地描绘了他所创造的工艺。这一点我们可以在他1832年进行的希腊词汇合成游戏中看出来,这是

他去世前的一年,他还在努力创造一个更合适的词。因为那个年代的科学用语尤其是自然科学用语都以希腊词汇为主

,所以我们可以推测这是他选择以希腊语作为词源进行合成的原因。

“碰巧”的是,代表helio,或者说任何代表“光”的意思的词缀成分都显然不在尼埃普斯最初所准备的7个备选合成词里面。

并且它也没有出现在尼埃普斯在手稿中筛选出的20个前缀和后缀之中,但是graphe(他将这个词缀译为“书写;绘画;图画”)这个词是在列表之中的。

从这些他所罗列出的语词符号(word-sign)(“自然,自身,书写,绘画,图画,记号,印记,痕迹,图像,雕像,模型,外形,再现,描绘,肖像,显示,表现,展现,真实,现实”)互相之间的矛盾也可见他对这一观念认知的困境。

所以在他最后给出的几个合成词旁他标识了一个表示并不满意的“粗略地”也就不足为奇了。

在这个阶段,摄影工艺的概念还只能说是一个有趣的想法,而尼埃普斯想要尝试将这种工艺描述为“自然自己的绘画”,或者“自然的真实复制”,抑或“展现自然本身”还是“真实的自然”?最终他的关注点仅仅集中在了phusis也即“自然”这个词上,这也是他最终得出的四个合成词的根本组成部分——Physaute,Phusaute(自然本身),Autophuse,Autophyse(由自然复制)。

显然,对尼埃普斯来说,自然是摄影的核心概念,但他始终没能对这两者的关系给出一个准确的描述。在他的笔记中,我们从对于命名方式的犹豫不决就能看出他思想上的困境。他最终也没有下定决心以另外一个词汇来代替heliographie。他只留下了那些相互矛盾的词对(自然或者她的复制品。再现或者现实?)。这似乎也说明,在他的观念中,对于摄影本质的描述只能以一种持续的悖论形式存在。

路易-雅克-曼德·达盖尔(Louis-Jacques-Mandé Daguerre, 1787—1851)

在达盖尔关于摄影进行的著述中也有着相似的悖论。不过奇怪的是,我们现有的资料中很少有达盖尔自己所写的关于他进行的摄影实验的灵感来源,并且在他的早期笔记和实验中也难寻线索。一些他的同代人都记得达盖尔对于摄影的渴望近乎“疯狂”,甚至病态。毕竟,花费十五年的艰难尝试才最终成功,可见达盖尔对于它的迷恋有多么强烈。同尼埃普斯一样,在对于这种着迷的描述中自然也占据着关键的位置。

在1826年达盖尔写给尼埃普斯的第一封信中,他说道,“

长久以来我也一直在寻找让不可能成为可能的方法。

”尼埃普斯对此表示认同(在他1827年6月4日所写的信中),他说他们“都为同一种事物着迷。”在他们的信中,他们将这个不可能实现但又令他们渴望的事物称为“自然的景色”

(views from Nature)

。在尼埃普斯1827年所写的《日光绘画说明》中,

他提到达盖尔称工艺“非常适于展现自然中所蕴含的全部微妙的影调。”

事实上,达盖尔一直对尼埃普斯最初尝试能够自动复制雕版的实验持否定态度,而催促他将精力集中在用相机制作“来自”自然的图像。

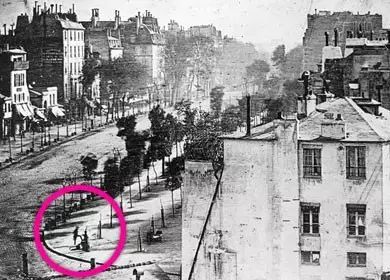

这张达盖尔在巴黎拍的《坦普尔大街街景》,是第一张拍到人的照片。

照片曝光有十分多钟,因此虽然大街上有移动的车流,但是没有被拍上去,只有一个擦鞋的人站的时间足够久被拍上去了。

达盖尔在巴黎拍的《坦普尔大街街景》,是第一张拍到人的照片。

因此1838年达盖尔在出版他的订阅刊物时,形容他的工艺能产生“在暗箱中形成的自然图像的自发复制品”,并且在卖的时候

向买家们宣传

这种工艺是“自然的效果”,是“完美的自然图像”,或者是“自然的印记”。

达盖尔在如此宣称的时候再一次进入了困境。到底是他发明的工艺主动地制作出了自然的图像,还是这种工艺仅仅让自然自己制造出自己的图像成为可能?

与他之前面对同一问题的尼埃普斯一样,达盖尔也用合成词的方法来解决他的困境,不过这个词总是悖论般地返回指向自身,这就使他可以把自然放在描绘自己与被描绘、复制自己与被复制之间。在总结的时候他说道:“总的来说,

达盖尔银版法并不只是一种用来描绘自然的工具;相反,它通过化学与物理的方式给了自然以复制自己的力量。

”

作为一个杰出的科学家和学者,亨利·塔尔博特对于这些关于“自然的本质”(nature of Nature)的讨论非常熟悉。他最早的摄影图片都是用接触印相(contact prints,他称它们为“复制品”)制作的叶子和花卉,这个选择一方面

源自于他对植物学的兴趣

,另一方面则如他所说,试图理解“它们(他的照片)所呈现的自然中的真正规律。”不过,和尼埃普斯还有达盖尔一样,塔尔博特也发现他很难精确地讲出这种“真正的规律”和摄影之间的关系是怎样的。

塔尔博特拍摄的布料和植物

在他的文章《关于光的绘画艺术的一些分析》(1839)中,他将他的工艺描述为能够

“最真实、最忠诚”地“描绘”(render)或者“模仿”(imitate)

植物标本的样子。在文章的另一个地方他提到了以摄影再现的方式来展现他的房子:“我相信这是历史上第一张房子自己将自己画出来的图片。”

他解释说,摄影的结果是在“自然化学的无尽力量”的作用下所产生的“图片”(pictures)或“画作”(drawings)。这是一种让“自然以她自己独特的画笔代替”艺术家来创作的方式。同时,他还讲述了观者无法把他制作的蕾丝花边的照片和蕾丝花边本身区分开来的故事,这个故事似乎也在无意中体现了塔尔博特自己在语言学上对于图像与指示物之间的关系的不确定。

自然以什么样的刻印模式将自己复制为一张摄影照片?

从塔尔博特在描述这一过程时不断变换的动词(“描绘,模仿,绘画,产生,压印”)我们也能看出他自己对此也无法完全确定。

在他未发表的笔记和信件中,我们能够明显地看到这种不确定性在到处蔓延。1839年1月25日,也就是他在皇家学会宣读“分析”一文的一周前,塔尔伯特在给他的朋友也是他未来的合作人约翰·赫歇尔(John Herschel)的信中谈到他的“新设计艺术”——这种方法“能够在纸上固定下暗箱中所成的图像,或者说能够让暗箱自己固定他所形成的影像。”

3月3日,在尝试用一个模棱两可的方式来描述摄影和自然之间的关系时,他写下了一个颇有神学性质的词汇“光的语汇”(Words of Light);对于他发明的工艺,他如此描述:“(让)自然自己来赞颂自己,或者,那些自然的奇迹,通过它们让人见证自然之神。”3月26日,塔尔博特又写了一封同样语意含糊的信给他的植物学家同事威廉姆·胡克爵士(Sir William Hooker),在信中他提议两人合作一本出版物,在里面附上“摄影图片,可以印刷(be struck off)100份,也许别人会将其称为复制(taken off)。”这些模棱两可的词汇反复出现在塔尔博特的描述当中,可见他依然无法用语言来形容照片和产生照片的本质机理之间的关系。

塔尔博特的犹豫不决也让我们不禁回想他在1839年向皇家学会递交的那篇论文的标题。在一个版本的草稿中他将题目定为“光的绘画或自然自己的绘画”(Photogenic Drawing or Nature Painted by Herself)。最终论文的标题也没有明显的改善。这个标题是“关于光的绘画艺术的一些分析”。不过,可能是预计到“photogenic”这样一个合成词(这个词又是由两个希腊语的词根组成的;phos的意思是“光”,genesis的意思是“由…制作的”)会需要更进一步的解释,塔尔博特又在后面加上了一段短语用以澄清:“或,自然事物在不借助艺术家的画笔的情况下能够描绘自己的工艺。”他还写道,摄影既是一种绘画的模式,同时也是一种绘画无法取代的再现系统。

在这个复杂而令人费解的阐释里,自然既是被动的,也是主动的,就如同摄影既是自然又是文化的产物一般。总而言之,对于摄影的描述的尝试折射了整整一代原型摄影师们在这一问题上的观念困境。

在上面所讲的每一个事例中他们都试图让这种描述维持在一个在两极之间不停摇摆的动态平衡当中。看看他们用这些模糊的词汇和语句所制造的观念比喻:

一个既主动又被动的再现形式,在描绘自然的同时,也让自然描绘自己,既折射出物体的存在,又构成了物体本身,破坏了原件和复制品之间的界限,同时具有文化和自然的性质。

不管摄影到底是什么,无疑它给它的发明者提出了一个哲学与观念上,同时也是科学上的难题。每个人都知道自然在他对于摄影的观念中占据中心地位,但没有一个人能很准确地说出自然是什么,也不确定如何描述她的“存在方式”。简而言之,在摄影被构想的最初阶段,作为其核心元素的自然依然是一个无解之题。