本文为腾讯研究院助理院长程明霞

在微信内部交流平台

WeTalk

第二季的演讲内容

。

去年底,腾讯研究院S-Tech工作室做了一场大型

社交网络斋戒实验

。我们发现,所有实验者在斋戒微信的时候,首先戒掉的就是

朋友圈

。

这一小撮“朋友圈斋戒者”并不只是实验当中的一股潜流,而是整个社交网络上一股越来越显著的逆流。

可能每个人都有类似的感受:一方面,我们的微信好友每天都在增加,而另一方面,曾经跟我们在朋友圈热烈互动的人,不知何时,他们逐渐、悄无声息的,一个个在我们的朋友圈消失了。

他们去哪儿了?

失踪的背后,藏着什么秘密和信息?

于是,S-Tech发起了另一项研究,通过线上问卷寻找这批“失踪者”,最后对搜索到的失踪者进行深度访谈和分析整理,试图回答两个问题:

who和why

。

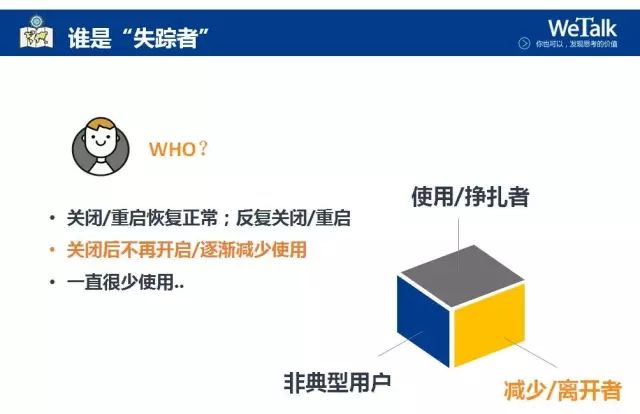

这些失踪者大致被分为

三类

:

第一类叫做

使用/挣扎者

。他们曾经关闭过朋友圈,后来又恢复使用,或者反反复复开了又关,关了又开。

第二类称为

减少/离开者

。他们曾经在朋友圈挺活跃的,但是后来不再频繁发动态了,也不点赞评论他人了,即便没有关闭朋友圈的行为,也不再刷朋友圈了。

第三类属于

非典型用户

。他们一直都不是朋友圈的主要用户,这部分人其实不算真正的“失踪者”。

在寻找Why的过程中,我们使用的是一个比较简洁的模型——

产品与人

。

产品因为能满足人的各类需求,才能引发人的使用。横向来看,不同人有不同需求,不同产品能满足的需求不同;纵向上看,人与产品都在动态变化,需求与使用行为因而也在流变着。

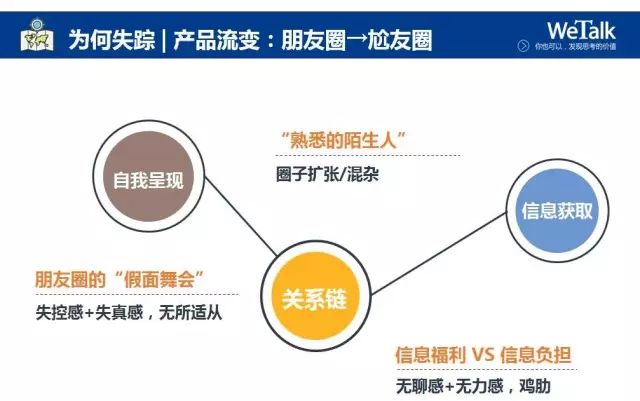

我们先从产品开始吧:

不得不说,

朋友圈不是从前那个朋友圈了

。

随微信用户从1亿到9亿,我们的好友列表变得越来越庞大,也越来越混杂。这场盛大又喧哗的永不落幕的表演,每天都在冲刷着朋友圈的生态,让我们对朋友圈的体验在一点点变化。

一方面,我不知道同一句话、同一件事,会在不同的人那里产生怎样的反应,一想到那么多人在围观我的生活,就觉得心理压力好大;

另一方面,在朋友圈围观别人的生活,也让很多人很不快乐。受访者说,每次看朋友圈,都觉得全世界的人都比他成功,比他幸福。但是细想一下,我们不过是把成功与幸福的片段拿出来呈现,这么看来,朋友圈呈现的世界又特别失真和荒诞。

朋友圈像是一场假面舞会,一方面你不得不精心选择自己的面具,一方面还要考虑该怎样看待别人的面具。

于是有些人说:我不玩了,我不喜欢假面舞会,于是撤了。

——这是很多减少/退出者的心路历程。

另一部分使用/挣扎者的挣扎在于,一方面,他们发现朋友圈能够提供很多信息福利,比如巴结老板、了解妹纸,维系客户;

而另一方面,又得忍受朋友圈的鸡汤文、晒娃党、代购信息。这个时候,

朋友圈就变成了一个鸡肋般的存在,食之无味,弃之可惜。

——这是很多使用/挣扎者的挣扎所在。

总结一下,在产品端发生的故事是:

关系链的庞大和混杂,冲刷和塑造着朋友圈的新生态,朋友圈成了尬友圈,我们成了彼此很尴尬的存在

。

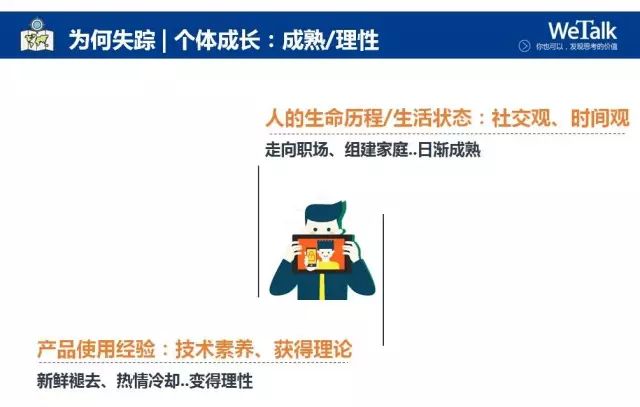

那么让我们回到失踪者本身,看看他们的故事。

失踪的背后往往存在着一个

触发点

:有从学校进入职场,有决定考研或者出国,有的换了工作,有的有了孩子...

伴随着不同的生活目标、可支配时间和社交需求,人们调整着社交网络的使用,甚至是选择不用。因而,这些trigger反映了

人在生命历程的不同阶段,社交观与价值观的变迁。

另一方面,人们对产品或技术的使用也存在一个学习和适应期。

随着使用经验的累积,一些不当的、产生负面影响的方式会不断地被摒弃,走向更为理性地使用

。

所以,这场寻找朋友圈失踪者的旅途走到这里,我们发现,

他们从未失踪,而是另一种安放。

这种安放,可能在其他社交产品中,也可能在线下世界。