《绣色》

文 | 玎羽

(一)

暮春时节的桃花溪总是醉人得美丽,两岸桃树丛丛,树下清溪潺潺,一阵微风拂过,带起粉色的花瓣纷纷飞旋,好似落着一场粉雨,甚是醉人。我自幼便在这桃花溪畔生活,和我的娘亲一起。我居住的村子里,有着不少浣纱女,她们有的歌声曼妙,有的身姿婀娜,而我却是其中最不起眼的一个。

我没有粉面桃腮,没有黛眉朱唇,没有纤纤楚腰,亦不会吟曲唱调。娘亲曾经不止一次地跟我提起一个女子,她姓施,名夷光,也是一个浣纱女,而她同样也是一个美得令鱼儿们都自惭形秽,纷纷沉入潭底的绝世美人。娘说,有一个男子为了她,亡了自己的国家。

我还记得那时小小的我抬起头问娘:“娘,那个王为什么要为了她,丢掉自己的江山呢?“

娘微笑着看我,眼眸温柔如屋外盛开的那一树树桃花:“因为他是爱她的啊。”

“可是,如果施夷光不是一个美人的话,他还会爱她吗?”我依旧有些不依不饶。

娘怔了一下,若有所思地看了看我,许久她低低地叹了一口气,摸摸我的头发,便不再说话。

桃花溪的桃花开了一季又一季。

桃花溪的桃花开了一季又一季,溪畔的浣纱女们也一个接一个地将长发绾成了发髻。最后只剩我一人青丝垂腰,唯一的装饰物只是一条碧色发带。终于,整日在家中纺纱的娘开始离开纺车,挨家挨户地去村子里打听。然而,她每次回到家中,依旧是愁眉不展。有好几次,她忍不住唤我:“阿雪……”随后很快便又缄默不语。

我也是一日比一日沉默,除了每日去桃花溪浣纱,便是站在屋前对着一棵棵桃树发呆。但我的脑海里始终有一个问题萦绕不去:“如果施夷光不是一个美人的话,他还会爱她吗?”这个儿时提出的问题,如今竟像一个魔咒般,将我紧紧缚住,令我无力挣脱。

我跪坐在桃花溪畔,抬手解下发带,一头青丝寂然泻下。若说在我身上还有一丝足以令人艳羡的地方,那便是这头长发了。和我一起浣纱的同伴们,在夸赞完彼此的娇颜与歌喉后,总会加上一句:“阿雪,你的头发好漂亮哦。”于是,我便会抬头回敬给她们一个微笑,然后继续低头浣纱。

苦笑一声,轻轻摇摇头,告诉自己不要再去想这些,纵使有这样一头青丝又能如何?我拿出一把桃木梳,蘸着溪水,开始细细地梳头。一下又一下,又顺又滑,那些像桃花一样灼灼鲜艳的嫁衣摸上去是不是也是这样呢?可是我却在水中看到了那样一张平凡甚至是略丑的脸,放下手中的桃木梳,我怔怔地看着自己的倒影。一阵风带着花雨经过,我忽然觉得脸上一片冰凉,呆呆地伸手去摸,我竟是落泪了。在这一片花雨缤纷中,我终于掩面而泣。

“这位姑娘,何事令你如此悲恸?”一个陌生的声音带着不可名状的儒雅,从我身后传来。

我心中一紧,急忙站起身来,不料溪畔的草丛湿滑,我一时没有站稳,身子竟不听话地向后倒去。原以为迎接我的是冰冷的草地,没想到我却被一种从未感受过的温暖所包围。我还没反应过来,一张俊逸的面孔便已出现在我面前,我像是被摄走了魂魄般,再也动弹不得半分。面前的男子看着我,眼中竟有一种异样的光,他伸手拂过我刚刚梳罢的青丝,薄唇轻启,道一句:“好美。”

我似乎终于知道发生了什么,又急又羞地将他一把推开,转身向家的方向跑去。我甚至没有回头再看他一眼,只听得他的声音随花雨一起飘过来:“姑娘,你的桃木梳还在我这里。”

(二)

“嘭!”陈旧的木门被我紧紧关上,我疲惫地靠上去,大口大口地喘着气。阳光透过木板间的缝隙溜进来,我看到细小的尘埃们很安静地在屋子里漂浮。

像是被人操控的皮影般,我一步一步地走到屋角的水缸前,低头看向自己的倒影。我摸着自己发烫的脸,脑海中却一遍又一遍地响起那句从未有人对我说过的话:“好美。”他说的真的是我么?真的是我么?

“阿雪!”

“啊!”我被吓了一跳,急忙回过头看,却发现娘不知何时已站在了我身后。

她似乎有些生气:“你这丫头到底在想些什么?娘喊你好几声你也不睬。”

“哦。”我低低地应了一声,然而我满心满眼却都是那温润如玉的面容。

“阿雪,你染上风寒了?怎么脸这般绯红,快让娘瞧瞧。”说着,娘伸出手来拉我。

可她的手一碰到我,我像是被蜜蜂蛰到般,一下子就躲开了。娘看到我一脸惊慌的样子,更是心焦:“阿雪,你到底是哪里不舒服?快告诉娘啊,娘为了给你找一户好人家,已是心力交瘁,你就别让娘再担惊受怕了。”

我轻轻摇摇头:“娘,我没事。”

娘看到我一副闭口不言的样子,张了张嘴,终是没有再问,叹了口气,她便默默地去纺纱了。

那一晚,我整夜未眠,眼前浮现出的始终是灿若云霞的桃花树,和桃花树下唇角轻扬的他。

第二天,我照旧去了桃花溪,并非是我心存侥幸,想再次遇到他。只因为我是浣纱女,我需要养活我和我的娘亲。昨天发生的一切依旧历历在目,然而今日的桃花溪畔却已不再有他的身影,有的只是一群叽叽喳喳的浣纱女。

桃花溪的溪水纳了阳光的暖意,一点也不冰凉彻骨。我一件件地浣洗着衣物,耳边是同伴们银铃般的笑语。

“哎,你们有没有听说过城里的刺绣大户沈家?我告诉你们,沈家的公子来我们这里了。”鸳鸯神秘兮兮地对大家说。

这句话像是一颗投入湖心的石子,瞬间扩散出层层涟漪。大家纷纷停下了手中的活计,七嘴八舌地谈论起来。沉默如我,依旧是低头浣纱,不言不语。

“要说沈家公子那可真是风度翩翩,有句话怎么说来着?貌若潘安?说的就是人家。”脆生生的一句,一听就知道是碧儿。

“得了吧你,你知道潘安是谁吗?不就是嫁了一个秀才吗?说话也变得酸溜溜的了。”秀秀颇有些不屑地说。

“好了好了,你们就知道斗嘴。听我接着往下说,我听说沈家公子昨天遇到了一个女子,就在这桃花溪畔,据说那女子貌若天仙,把沈家公子迷得不得了,听说是非那个女子不娶了。

我的心里“咯噔”一下,脑海里霎时一片空白。

“哎呀!阿雪!你的衣裳!衣裳顺水漂走了!”旁边不知是谁惊呼了一声。

我这才回过神来,发现自己不知何时竟松了抓着衣裳的手。我急忙起身顺着河岸追下去。幸好桃花溪的溪流不是很急,我很快便把衣裳追了回来。重新回到浣纱的地方,我发现同伴们都用一种很怪异的目光看着我,我顿时有些手足无措。就在我窘迫得恨不得马上逃掉的时候,秀秀开口说话了:“在刚刚你去追衣裳的时候,鸳鸯说沈家公子昨天捡到了那个女子掉在溪畔的桃木梳,上面刻着一个‘雪’字,我们村的女孩子里,好像只有你一个人的名字里有‘雪’字吧。”

“我……我……”我登时只觉喉头发干,再也说不出话来。

同伴们都笑了起来,鸳鸯也一边笑一边说道:“阿雪,你别理秀秀,她是在拿你寻开心呢,我们都知道,那个女子不是你。”

我愣了一下,随即又觉得自己是如此得可笑。是啊,沈家公子遇到的是一个貌若天仙的女子,既是貌若天仙,又怎么会是我呢?我甚至都不知道昨天遇到的人是不是沈家公子。又或者这根本就是我自己所做的一个梦。梦醒了,我还是我,还是桃花溪畔那个沉默不语的浣纱女。

这一晚,我很安静地睡着了,然而我却做了一个任何人都不会知道的梦。在梦里,我凤冠霞帔,做了他的妻。

(三)

“桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家……”

这是歌喉最出众的碧儿曾经唱过的,也是因为这支曲子,村里唯一的一个秀才便娶了她进门。在她过门那天,秀才拉着碧儿的手,抑扬顿挫地吟道:“桃之夭夭,灼灼其华。”那时我才知道,原来女子也可以像桃花一样美艳动人,令人倾心。我甚至开始觉得,碧儿和其他人的幸福都是那一树树灼灼的桃花赐给她们的。可我呢?

桃花溪呵桃花溪,我是否就是被你遗忘的那一个?

伸手拂过清凉的溪水,我拈起落入水中的桃花瓣,却不知此刻是应该哭还是应该笑。

“雪姑娘,我们又在这里见面了。”

莫不是这桃花溪听到了我的祈求,不然我怎么会听到这朝思暮想的声音,又一次在我的耳边响起?

我攥紧自己的衣角,缓缓站起身来,连转身都是那样得小心翼翼,生怕一个回头就会发现这只不过是又一场的梦境。

“在下沈墨,上次匆匆一面,还未来得及请教姑娘芳名。”

我看着面前这个温润如玉的男子,一双手攥得更紧了。我嘴唇微微翕动,然而口中却发不出半点声音。沈墨看我一言不发,忙说:“是在下唐突,冒犯姑娘了,还望姑娘恕罪。”

听到这话,我忙松开衣角,连连摆手:“不,不,没……没……不是你想的那样……我,我……”

沈墨见我如此窘迫,不禁莞尔。不知为何,我的心竟就这样安静了下来。沈墨从怀中拿出一把桃木梳递于我:“姑娘既不愿透露芳名,在下便不再勉强。此梳乃是姑娘之物,我今日便完璧归赵了。”

我怯怯地接过桃木梳,迟疑了一下说:“我……我叫青雪。”

沈墨听闻后,啧啧赞叹道:“朝如青丝暮成雪。姑娘的一头青丝长若瀑,垂似柳。青雪,这可真是个好名字。”

我心中虽喜,可也只是低头不语,只觉面上发烫。谁料沈墨竟上前一步,一把抓住了我的手。我顿时如临大敌,死命想把手抽出来,却奈何挣他不过,只听得他对我说:“青雪,你既然愿将芳名告知于我,便说明你并不厌我。那你可知,自你我邂逅于这桃花溪畔,我这颗心便被你摄了去,此生唯愿与君白首?”

倏尔却又化作万树桃花一并盛开。

我的身子陡然一震,抬头直直地看向他。四目相对,我只觉心中似有疾风骤雨,但倏尔却又化作万树桃花一并盛开。

“青雪,你可愿伴我左右?”沈墨目光急切地看向我,似有恳求之意。

我已无法再对上他焦急的眼眸,微微低了头,只轻轻地应了一声:“嗯。”

此时的沈墨竟像一个得了糖人的孩子,乐得手舞足蹈。他将我紧紧拥入怀中,欣喜地说:“青雪,我们马上就成亲,马上!”

而我也不再像刚才那样手足无措,低低地应道:“我还没有告诉娘。”

沈墨将我松开,转而又握紧了我的手:“青雪,快带我去见你娘,我要同她提亲,要让你娘应允,立刻把你嫁给我,我已不能再等了。”

我娇羞地点点头,任由他拉着我的手,带他向家的方向走去。

天啊,这一切真的不是我的梦么?是不是上苍终于开始眷顾我了?娘,我想我知道了,如果施夷光不是一个美人的话,他还会爱她的,一定会的,就像沈墨一样。

(四)

“娘,女儿此生能与沈公子相遇,实属三生有幸,无论是福是祸,女儿都情愿伴他左右,绝无半点怨言。”我跪倒在娘的面前,一字一句地说道,语气坚决得连我自己都感到陌生。

素来盼我早日找到一户好人家的娘,此刻却满面愁容,脸上竟无半分喜色。其实在此之前,当我与沈墨一同出现在娘面前时,娘极为惊异,可就在沈墨说明来意后,娘更是皱起了眉头,她向沈墨欠欠身子说道: “此乃阿雪的终身大事,小女自幼丧父,是老身一人将其养大,阿雪虽相貌平平,但心地善良,方才听公子所言,得知你与阿雪不过一面之缘,今日竟已生执手之意。老身甚是不解,不知沈公子此举是当真还是儿戏?”

沈默听闻此言,微微一笑,拉起我的手对着娘说:“老夫人莫要生疑,在下虽与阿雪初识,但我深信万事皆有其定数,我与阿雪乃是命中注定,还望老夫人成全。”说罢,他朝着娘深深一揖。娘看了看他,又深深地望了我一眼,开口道:“老身有几句话想单独说与阿雪,不知沈公子可愿回避片刻?”

沈墨颇有些担忧地看着我,但碍于礼数他只得退出屋外,在关上门的那一刹那,我清楚地看到他的眼中满是不安,我的心中不由有些说不出的情愫。

娘拉着我的手,神色复杂:“阿雪,你……你对他是否真的……

霎时间,我的两颊一片绯红,支支吾吾地说不出话来。

娘看到我这副模样,已是全然知晓。她深深地叹了一口气,盯着我的眼睛说:“你这傻丫头,你可知他对你到底是真情还是假意?他是有钱人家的公子,人又生得风流俊俏,什么样的女子他找不到,怎会偏偏非你不娶呢?”

这句话如当头棒喝般,令我瞬间便心乱如麻。可是一想起那句“好美”,想起他要同我共白首的誓言,我轻轻将手从娘的手心中抽了出来,“扑通”一声便跪在了娘的面前,开口说了之前那句令我自己都没想到的话。

事已至此,娘已知多说无益,只是叹息道:“愿你爹的在天之灵能保佑你平平安安,儿孙满堂。”

听了这话,我不觉心痛,拉上了娘的手,泪珠差点滚落。

“去喊沈公子进来吧,虽说他是大户人家的公子,娘还是要嘱咐他几句。”

“嗯。”说着我起身打开了屋门,竟发现沈墨就站在门旁。还不等我开口,他便喜上眉梢地拉起我的手走了进去。”

“老夫人,不知您是否已同意我刚才的提亲?”沈墨笑着对娘说。

娘却面无表情:“小女为人单纯,只求沈公子能善待她,苦点累点不算什么,莫不要让她受了半分委屈。”

沈墨依旧眉眼含笑:“这是自然。那我明日便来接阿雪过门,在下先告辞了。”

说罢,他便离开了。

他走后不久,一伙身着喜服的人便抬着聘礼来到了我家门前,沈墨告诉过我,这些人都是他的家奴。很快,村里的人们都聚集了过来,议论纷纷:“哟,这不是青雪家吗?她这是要出嫁了?”

“可不是嘛,你知道她要嫁的人是谁吗?说出来吓到你,是城里的刺绣大户沈家的公子。”

“什么?就她这样的还能嫁到有钱人家去?真不知道是他们祖上积了什么德。要不然就是那个沈家公子瞎了眼。”

“行了,你们都少说两句,青雪虽说样貌平平,可也是个好孩子,你们这些人怎么就是见不得别人好呢?”

王伯说罢,气呼呼地用手中的拐杖敲了敲地面。其他人见此,都悻悻地闭了嘴。

我已不再去理会这些风言风语了,同聘礼一起被送过来的还有一件大红喜服,只是没有凤冠,取而代之的是一根通体白色的簪子。领头的家奴解释说,这是他家公子刻意为之,以这支汉白玉发簪来配我及腰青丝,定当是极美的。我点点头,算是应允。

第二天,我穿上了灼灼如桃的红色喜服,绾起了从未绾过的青丝。我坐在沈墨送来的菱花镜前,任由特地请来的鸳鸯为我描眉上妆。看着镜中黛眉朱唇,发髻高绾的自己,我浑身竟微微战栗,眼底似泛上泪水。鸳鸯急忙说:“阿雪,你可千万别哭啊,我这才帮你上好妆,今日是你的大喜之日,切不可落泪。”

“嗯。”我极力控制好了自己的情绪。

桃之夭夭,灼灼其华。

接下来的一切都像是梦境般,玉树临风的沈默,雕漆绘金的花轿。我端坐在轿中,想起了那句“桃之夭夭,灼灼其华”。

不一会儿,轿子便停了下来,轿帘被掀开,沈默将头探进来说:“已出村了。”说罢他便将轿帘又放了下来。

我听后,微微吃了一惊,竟这么快就出村了么?我伸手抚摸着身上这件桃花般艳丽的喜服,心中极为不舍,我能拥有的竟真的这么短暂么?咬咬牙,我终是将它脱了下来,换上了早已备好的一件平常衣裙,掀开轿帘走了出去。

沈墨一看,微微皱了皱眉,伸手将我头上的玉簪也轻轻拿掉。失了束缚的青丝纷纷垂下。我顿时有些讶然,沈墨微笑着给了我一个拥抱:“我还是喜欢你长发曳曳的样子。”说罢,他松开我,又扶着我的肩说:“阿雪,你可会怪我?”

我低下头,微微摇头:“我怎会怪你?这都是我心甘情愿的。

沈墨哈哈一笑,翻身上马,将我也抱了上去,扬鞭向沈家驰去。

我知世事断不会十全十美。那日在去我家提亲的途中,沈墨曾面露难色地告诉我,他的双亲是不会应允他娶一个家境贫寒的乡野女子入沈家家门的。但他又向我发誓,此生非我不娶。为求两全,他求我暂舍名分,随他回家,待他说服双亲,必定让我成为他名正言顺的妻。

沈墨,你曾说,自你我邂逅于桃花溪,你的心便被我摄了去。但你可知,我又何尝不是如此?能与你为伴已是三生有幸,纵无名分又有何妨?

回头望望早已远去的村子,我的眼角竟有一滴清泪划过。自今日起,我已不再是桃花溪畔的浣纱女,我青雪已成了沈墨的妻。

(五)

凉风依依,翠竹棵棵,生着绿苔的太湖石安静地侍立于碧湖之旁,湖上一道白色曲桥好似玉带回环。举目四顾,柳烟如织,亭台高筑。我跟随在沈墨身后,走上了曲桥,眼前美轮美奂的沈家园林,令我目瞪口呆。我低头看向湖面,依稀可见一尾尾红色的锦鲤在水中嬉戏。

抬起头,我忍不住叫道:“相……”还没完全把“相公”两个字说出口,我猛然想起了沈叮忙改口道:“沈郎。”沈墨终于停下来脚步,回头看着我:“何事?”

“我……我们能在这歇一会儿么?我想看看这水中的鱼儿,我还从未见过如此好看的鱼呢。”我有些紧张,抓了抓衣角,对他说道。

沈墨皱皱眉,走过来拍了拍我的肩:“不可,阿雪,如今已是到了沈家,爹还不知道我们的事,切不可被他发现我藏了你在这里,否则,只怕你我……唉,你明白我的意思么?”

听罢此话,我虽生失落之感,但我还是勉强笑了笑:“既是如此,不看也无妨,我们接下来去何处?

“自然是你的安身之处。”说着,沈墨便带着我继续向前走去。

过了桥,我们走上了一条由青石板铺就的小路,两旁碧树丛丛,颇为幽静,还不时传来悦耳的鸟鸣。我只顾看着四周的美景,也不知走了多久,却听得沈墨说句:“到了。”

我抬头一看,眼前是一道青瓦白墙的圆形园门,上书:“缘君”。

沈墨缓缓吟道:“取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。”随即他便道:“随我进来罢。

我跟着他的脚步走了进去,只见这是一个独立的院落,除了园门,四周便是白色的墙壁,上面苔痕点点,添了些许野趣。园中颇多翠竹,掩映着四檐若飞的小屋,虽无府中其他地方的华美,倒也显得雅致。

突然,屋门“吱呀”一声被打开了,从中走出一个着粉色衣衫的女子,约莫十一二岁左右。只见她轻快地走上前来,向我和沈墨施了施礼:“见过公子小姐。”

此时,沈墨指了指我说:“这是青雪小姐,我既带她来此地,你必知她对我来说何其重要,因此须小心服侍,你可明白?”

那名丫鬟恭敬地垂首道:“奴婢明白。”

“阿雪,你今后就居于此地,为避他人耳目,不可随意前往府中其他地方。你放心,不出半年,我必明媒正娶。”沈墨抓着我的手,信誓旦旦地说。

“嗯,请沈郎安心,若非你意,妾身绝不会踏出此园半步。”

“那便是极好的了,我带你进屋看看罢。”

进了屋去,只见那案几桌椅、床榻帐幔一应俱全,香炉内也不知燃着什么香,竟不觉令人沉醉。沈墨见我盯着香炉看,笑笑说:“此乃西域异香,所用原料皆是西域特产,名曰‘绿云倚’。”

“好美的名字,原来是西域出产的,难怪这么香。”我感叹道。

很快,我的目光又被墙上所挂的四副绣图所吸引了,分别是墨梅图,墨兰图,墨竹图和墨菊图。我曾听秀秀在聊天时提到过,梅兰竹菊乃是文章四友,可当有人问她缘由时,她也说不上来,想必又是从她家的那个秀才相公那里听来的。

想到这里,我不禁看得更加仔细,虽说我不懂字画,可对这刺绣却也是略知一二。这四副绣图的绣工技法极为精湛,竟看不出来是如何走针的。虽是死物,却别有一番神韵。我心中暗想,沈家不愧是刺绣大户,连屋中的装饰都如此精美,便不由问道:“沈郎,这四幅图是出自何人之手?竟绣得如此精妙。”

沈墨愣了一下,开口道:“这组‘文章四友’乃出自家姐之手。”

“你……你还有一个姐姐?”我有些讶然。

沈墨的神色顿时变得黯然:“家姐已于三年前病逝了。”

听闻此言,我的心中更是一惊,急忙安慰道:“沈郎,我……我不是有意……”

“好了,你不必安慰于我。想你舟车劳顿,必是累了罢,就让小怜服侍你歇息,我须面见爹娘去了。”

说罢,沈墨便离开了。

看着他离去的背影,我心中苦涩,若不是我惹沈墨想起了伤心之事,或许他还会多陪我一会儿的。

接下来的日子,我在小怜的照料下过得倒也滋润。沈墨也会隔三差五地来看看我,并带些精致的小玩意送我,其中有把汉白玉发梳甚是好看,我得了后极为欢喜。

屋中每日燃着“绿云倚”,轻烟袅袅,好似梦境。沈墨特地与我香茶,命小怜日日沏与我饮,听闻常饮此茶可养女子容颜。当我每每端坐菱花镜前,由小怜为我梳妆,竟总会生出自己身处仙宫之感。

屋外凤尾曳曳,虽不似桃花树树的桃花溪那般明艳,但也有一种我从未体会过的幽静之感。

沈墨,沈郎,我曾听闻娘对我说起,当日施夷光为吴王妃时,吴王为其造馆娃宫,宫中也有翠竹无数。那这“缘君园”中的翠竹,可否也是你予我的礼物?

(六)

许是这沈府的环境与我家乡大不相同,不过旬月,我便病倒了。整日茶饭不思,只食些热粥,每每揽镜自照,惊觉自己竟一日比一日消瘦,堪堪到了形容枯槁的地步。

沈墨见我卧病在床,便寻来郎中为我医治。郎中在把脉之后,只道是我忧思过度,开了些安神的药,命我煎服。

很快,这“缘君”园中满是浓郁的药香。我日日都服那黑色药汤,病情却迟迟未见好转。沈墨来看我的次数也越来越少了,如今竟是有整整十日未见他了。

我强撑起身子,想下床去园中走走,刚刚煎好药的小怜正好进来。她看我在床上挣扎着想要起来,忙放下药碗跑过来扶我:“小姐,你病得如此厉害,这是要作甚?”

“咳咳,整日卧病在床,我想去这园中走走。”我抚着胸口说道。

小怜有些心疼地说:“小姐,您还是好好歇着吧,您的身子这么弱,要是有什么闪失,公子怪罪下来的话……”

“小怜,沈郎已有十日不曾来看我,他是否是嫌我病体沉重,嫌这缘君园已成了药庐?”我抓着小怜的手,一脸担忧地说。

小怜扶我躺下,并掖好被角,迟疑了片刻答道:“前些日子我去帮小姐买胭脂水粉,听府中的其他人说,公子这段时日正忙着弄新绣品呢,想必这才冷落了小姐。”

“原来如此。”我轻轻应了一声,转过脸去看向窗外,那一片翠竹绿得愈发浓烈了。

不知又过了多少时日,我已连挣扎着起身的气力都没有了。眼泪扑簌簌地落下来,我双唇翕动,只重复着两个字:“沈郎……沈郎……沈郎……”

“阿雪,不必唤了,我来了。”熟悉的声音从门外传来。

沈……沈郎,我睁大了双眼,只见沈墨就这么施施然出现在了我面前。他一进来,就示意小怜搬了把椅子,坐在了我面前。随后,他一摆手,小怜便听话地退到屋外,并关上了门。

沈墨伸出一只手来,将我扶起,另一只手则抚摸着我的青丝,眼中满满的都是欢喜。我忽然记起,当初在桃花溪畔,他与我初次相见时,正是如今这副神色。

将我重新放下后,沈墨开口道:“阿雪,你可知你来沈家已有多少时日?”

而此时的我却有了一丝不安,只是茫然地看着他。

见我如此,沈墨笑了笑:“若除去你刚到那日,不多不少,正好七七四十九天。对了,阿雪,我这么久没来看你,你可怨我?”

我吃力地摇摇头:“我听小怜说起,你是在为新绣品操劳,我怎会怪你?”

沈墨依旧笑着:“是了,那你可知我为何要亲自动手制作新绣品?是为了四年一次的刺绣盛典,在盛典上夺魁的人可得赏银千万,其绣作更可被当做寿礼进献当今圣上。”

那我就将这背后的秘密告诉你,你可不能说与旁人。

见我仍是一副不解的样子,沈墨回过头看了看墙上的文章四友绣图,笑得更是开心了:“我记得你对我说过,这组文章四友绣得极为精妙。那是自然,这可是姐姐的手笔。但可你知道,它们为何如此栩栩如生,独具神韵?既然你当我是你相公,那我就将这背后的秘密告诉你,你可不能说与旁人。”

看着沈墨脸上浓浓的笑意,我却只觉寒冷。沈郎,你可还是我心心念念,想白首到老的沈郎?

沈墨缓缓将脸凑过来,在我耳边轻轻说道:“其实秘诀根本不在于绣工技法,而在于绣线。”

这句话随着沈墨的呼吸,凝固了整间屋子的空气,我清晰地听到了自己瞳孔放大的声音。

沈墨站起身来,在屋子里走动着。他修长的手指轻轻拂过了香炉、茶杯,最后停在了药碗上:“这‘绿云倚’和这香茶都是姐姐从西域高人那里得来的,还有这药,也是姐姐在高人的指点下亲自配出来的。此三物配合使用,可以人全身精血独养青丝,令其快速生长并乌黑润亮。想你一直卧病在床,定未发觉自己的一头青丝已长至脚踝了吧。

你可不知,我的那个傻姐姐,爱刺绣爱得都要痴了。四年前,也不知她从何处得了一副精美绝伦的绣图,虽仿制多次,却总是不得神韵。后来她偶遇一位西域高人,高人对姐姐说,失败的原因并非是姐姐技不如人,而是这绣线与原作相去甚远。想要绣出活灵活现、摄人心魄的绣图,须用特殊材料制成的绣线方可。那么,我的好阿雪,你可知这特殊材料指的是什么呢?”

这句话仿佛晴天霹雳,顿时击得我头晕目眩,只觉眼前天昏地暗,之前种种皆浮现眼前。

他说:“自你我邂逅于这桃花溪畔,我这颗心便被你摄了去,此生唯愿与君白首。”

他说:“朝如青丝暮成雪。姑娘的一头青丝长若瀑,垂似柳。”

他说:“我与阿雪乃是命中注定。”

他说:“你放心,不出半年,我必明媒正娶。”

沈墨!沈墨!你这颗心是否真的漆黑如墨?你说我好美,你说要与我共白首,这一切的一切都不算数了么?不是美人的施夷光真就是我这般下场么?

我张着嘴,像一条濒死的鱼般拼命地喘息着,只觉胸中似生了蒺藜,刺得我快要昏死过去。

“来,把你这头青丝给我吧。生在你身上真是可惜了,若是交于我,我必可夺得头魁。对了,还有一事忘了告知于你,今年的头魁还可得到知府千金苏小婉的垂青,她可真真是一个大美人,肤若凝脂,眉似远黛,更重要的是他的父亲可是一州知府。所以,我的好阿雪,你那么爱我,一定会帮我的。”一脸笑意的沈墨不知从何处寻得一把短刀,已来到我面前。

看着寒光闪闪的刀刃,我突然释然了。像我这般的女子,竟还做着施夷光的梦,到头来飞蛾扑火,不过自取灭亡。可是沈墨,千不该万不该,你不该欺我情,骗我意,令我如此痛不欲生。

我抬起头,死死地盯着沈墨,拼尽全身的力气说:“沈墨,你令我所受之苦,我必加倍奉还,纵是化身厉鬼,也定要你惨死黄泉!”

沈墨愣住了,向我伸出的那把刀顿了顿。随即他唇角轻扬:“那你死后,我便等你前来索命。”

话音刚落,彻骨的寒冷便从我的皮肤中传来。耳边又响起了沈墨笑吟吟的声音:“为免伤及发丝,只能取下你的整块头皮,我的好阿雪,你可莫要怪我。”

是么?那定会很疼吧,可我为何连一丝痛楚都没有?我只感到一股温热的液体流下,进入了我的眼睛。随即,火红色铺天盖地而来,遮住了眼前的一切,这些可都是桃花溪的桃花?娘,我回来了,你的阿雪回来了。你瞧,桃花溪的桃花开得还是如此灼灼鲜艳,像火一般在燃烧呢。

娘,阿雪好冷,你曾说吴王兵败,最后自刎而亡。那种感觉是否就和我此刻一样,只觉颈子上一道冰冷划过,随即有很多火喷出来,然后带走全身的热?

娘,阿雪不是施夷光,沈墨更不是吴王。我定会看着他死,就如他此刻杀了我一样。

【尾声】

城中某处茶棚内。

“哎,小二哥,这城中可有什么奇闻趣事?说来与我等解解闷,你放心,这茶钱一分不会少你的。待解了乏气,我等也好继续赶路。”一位客商模样的中年男子说道。

众人一听此事事关人命,皆支楞起了耳朵,屏息凝神地等着小二的下文。

只见那小二一脸神秘地说道:“这死者是城中数一数二的刺绣大户沈家的公子,要说这死个人也没什么稀奇,可奇就奇在这死法上。各位客官可知他是因何而死啊?”

“你这厮甚是啰嗦!打的甚么哑谜?信不信大爷我掀了你这茶棚!”众人循声看去,只见一精壮汉子怒目圆瞪,恶狠狠地瞪着小二。

小二浑身一战,连忙点头哈腰:“这位客官教训的是,小的再也不敢了。且听我一一道来。这沈家公子是被头发吊死的。”

“什么?”

小二“嘿嘿”一笑,接着说:“众位客官没听错,的确是被头发吊死的。三日前,也不知那沈家公子着了什么魔,竟不知从何处挖出来一具女尸,并对着那已腐烂的尸首又是作揖,又是扣头,口中还喃喃念着什么:‘阿雪,我错了,阿雪,你莫怨我……’这沈家公子还拿着一把短刀,在身上又是扎,又是划的,把自己弄得是遍体鳞伤,惨不忍睹。这可把沈家人吓坏了,忙请来郎中为沈公子诊治。

可就在那天夜里,沈公子竟在府中失踪了。沈家上下好一番找寻,最后在一处叫什么君的园中找到了沈公子,可这时的沈公子早已面色乌青,自缢身亡了。但沈家人却发现,这自缢所用的既不是白绫也不是绳索,竟是乌黑的人发!更为骇人的是,这人发竟死死地勒进沈公子的皮肉,将那颈子勒得是皮开肉绽,血肉模糊。”

众人听闻此言,顿觉一阵恶寒。有胆大的问道:“哎,小二哥,那具女尸可查出是什么来路?”

小二摇摇头道:“这我怎会知晓?不过听官府的人说,那具女尸被仵作验出,是死于十日之前。”

“十日之前?如此说来,沈公子死的那天,正是这具女尸的头七了。”有人似恍然大悟地说道。

小二愣了一下,后背顿时冷汗直流,随即他强笑道:“各位客官,你瞧我这嘴,干嘛说这么晦气的东西?来来来,我给大家讲点有趣儿的。众位可知城中四年一度的刺绣盛典?今年的彩头除了那千万赏银,还有知府家如花似玉的千金。要说那苏小姐,长得可真是貌若天仙……”

茶棚中热闹的话题还在继续,没有人看到,不远处,一阵凉风经过,带起落英缤纷,这最后一树桃花也凋了。

作者简介:

玎羽,原名冉小丽,甘肃河西学院在校大学生。自幼喜欢读书,尤其喜欢诗歌,从2014年任拾音诗社编辑,专长于绘画与摄影。

《根聚地》约稿

言之有物,多写亲历之事,故乡记忆,身边趣事,旅游寻访,读书印象,人生感悟,历史钩沉。避免无的放矢。

六根不定期确定某一主题供各位撰写。

暂定每周日推送一篇。每年结集一册纳入六根醉醒客系列。

共同努力,做我们想做的有意义的事情。

投稿请发至邮箱:[email protected]

-END-

六根者谁?

李辉 叶匡政 绿茶 韩浩月 潘采夫 武云溥

醉能同其乐,醒能著以文

微信号:liugenren

长按二维码关注六根

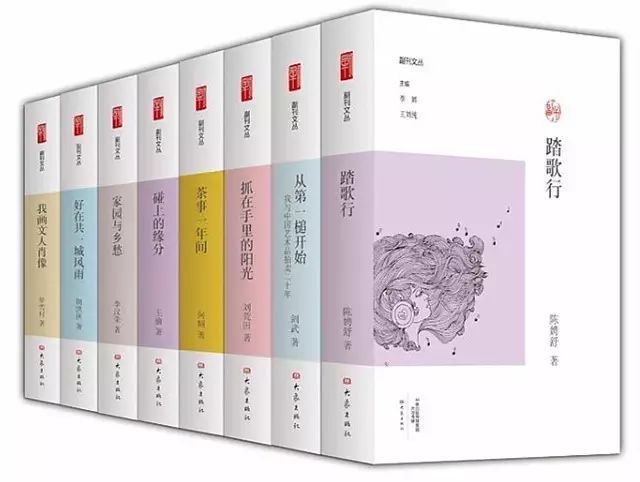

大象出版社直营店

点击 阅读原文 购买