就在昨天,力合科技,IPO无情被否。

这个做环保监测设备的公司,2015年营收2.16亿、净利3953万、毛利率46.96%。虽然规模不算大,但是好歹也有环保光环在身,却还是被否。

被否原因,主要是涉及商业贿赂疑点,以及应收账款的疑点。

商业贿赂疑点,终于被监管层问了个底朝天,如此浓墨重彩地对商业贿赂疑点刨根问底,还是第一次。

有意思的是,同一天上会的春风动力和辰欣药业,虽然过会,也因销售费用,被明确询问是否有商业贿赂风险。

一天上会六家,问了三家商业贿赂问题,这商业贿赂问题,已经成了监管层的眼中刺、肉中钉,逮到个机会就得好好质疑一番,这是监管层审核的新重点。

商业贿赂风险,不仅仅是本案的焦点,更是医疗行业、快消品行业、地产行业,以及通过招投标、机关部门、垄断行业开展业务的所有公司,都避免不了的问题。

“监管红线,碰上就完蛋”

1

██████

商业贿赂是啥?

在之前的案例中,我们曾多次提到的雷区——商业贿赂问题,本案被否原因,又是掉在了这个坑里,咱们不如就彻底八一八这个话题。

商业贿赂是一个比较模糊的概念,很多人都不清楚商业贿赂到底包含哪些行为。

先来看看国家对此有何规定:

根据《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》 第二条:商业贿赂是指经营者为销售或者购买商品而采用财物或者其他手段贿赂对方单位或者个人的行为。[8]

这么说还是比较笼统,实际上,要想构成商业贿赂,还需要四个要件:主体、客体、主观、客观。

主体上,行贿主体必须是“经营者”,受贿主体则没有明确要求。

比如单位、个人、官员等,需要注意的是,经营者的员工在执行职务时的行贿,也属于经营者的行为;

客体是被侵害的对象——市场竞争秩序。

比如通过商业贿赂推销并没有竞争优势的商品,再比如购买本来买不到的紧俏商品或者原材料;

主观上,行贿受贿双方都必须是自愿、故意的。

行贿者为了取得不正当的交易机会而主动交付财务,受贿者利用职务便利索取或收受财务,并提供好处。这俩货都是各有所需。

客观上,受贿人只要钱收了,这个罪就成立了,而不在于受贿人到底有没有提供相应好处。(只要主观上是为了不正当目的就行,有没有获得不正当利益不重要)

只要同时满足了这四个要件,就构成了商业贿赂。

在具体方式上,商业贿赂也有五种玩法:给予回扣、支付各种莫名费用、报销各种娱乐费用、违规附赠现金物品、非法佣金。

回扣是指在账外暗中退给对方单位一定比例的商品或价款,这是最典型的商业贿赂。

它有俩特点:一是“账外暗中”,已经合法入账的不算;

二是按一定比例核算,不管是现金还是财务,不管是给对方单位还是主管还是经办人员还是其他第三方相关人员,只要按比例折算,都算回扣。

第二种玩法是假借广告费、宣传费、促销费、咨询费、赞助费等各种名义众多的费用给予好处。

比如一些超市的供应商,就会向超市支付“广告费”、“促销费”等费用,取得在超市的销售权。

第三种玩法是带着客户吃喝玩(piao)乐(du)。

给钱太俗,还容易被查到,不如就带着客户去“考察”(旅游),这种方式再医疗行业比较多见。

第四种玩法是违规附赠现金或物品。

在法律允许的范围内,附赠小礼品啥的是合法的,也是很常用的手段。但是有些礼品,比如汽车、购物卡等,就过分了,也会被认定为商业贿赂。

最后一种玩法是非法佣金,就是给中介的中介费,只不过,这个中介,是没有经营资格的,而且,这笔钱也是暗中支付,上不了台面的(或计入其他收入、其他应收款等)。[8]

比如,保险公司支付给一些不具备保险代理资质的单位的“劳务费”。

说了这么多,在现实操作中,还是有很多企业认为自己的玩法是“行业准则”,不幸踩雷,比如,百威啤酒经销商曾给予酒店“专场费”、“进场费”以求酒店只卖百威啤酒,而被判定为商业贿赂。[1]

如果被认定为商业贿赂,轻则要被工商管理机关处以行政处罚,重则要承担刑事责任,所以,商业贿赂,看似大家都在做,却不是小事,尤其是对于一个寻求上市的公司。

2

██████

拟IPO应如何避开商业贿赂这个雷?

对要申报IPO的公司来说,商业贿赂已经成为了一个越来越值得关注的重点。尤其是已经被调查或处罚的,监管层都有明确规定,比如《首发办法(2016)》里的第十八条和第十六条。

第十八条:发行人不得有下列情形:

(一) 最近 36 个月内未经法定机关核准,擅自公开或者变相公开发行过证券;或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前,但目前仍处于持续状态;

(二) 最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规,受到行政处罚,且情节严重;

(四) 本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(五) 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见;

第十六条:发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格,且不得有下列情形:

(三) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。

如果已经因商业贿赂被作出处罚,基本可以确定IPO要泡汤了。我们给大家支几招,避开商业贿赂这个雷。

首先,要先整明白自己的玩法是不是商业贿赂,在很多容易有“潜规则”的行业,要判断自己的行为是“行业准则”,还是商业贿赂,可以参考我们上面提到的四个构成要件或是五种方式。

其次,要正本清源,如果有可能存在商业贿赂,最根本的还是要完善内控措施,坚决杜绝商业贿赂,不留污点。

最后,要是已经踩了雷,或是招致嫌疑,也不是死路一条,毕竟很多已经出现商业贿赂问题的公司还能顺利过会,比如金域检验、鹭燕医药、今创集团。

这就说明,存在商业贿赂问题,监管层并非一棒子打死,因为,原则上被处以罚款以上行政处罚,都被视为重大违法行为,但是,如果行政处罚实施机关依法认定不属于重大违法行为,且能够依法做出合理说明的,那就另当别论了。[2]

所以,“上面有人”是个法宝,只要能开出文件证明不属于重大违法违规行为,还是有希望的。

此外,由于今天的主角——力合科技还涉及到招投标问题,我们来看看再政府在招投标上有哪些规范措施。

2006年,财政部公布《财政部治理商业贿赂专项工作实施方案》,所有相关的人士都要承诺,不接受吃喝玩乐和礼物,双方不私自单独接触,承诺书还要和其它招投标文件一起入档,并一起发布公告。

这个办法沿用至今,如果招标文件里少了这个反商业贿赂保证书,即构成废标。[1]

这个办法,在一定程度上也减少了政府招标过程中的商业贿赂行为,值得很多企业学习。

3

██████

力合科技是咋销售的?

力合科技,是生产环境监测仪器的,比如水质监测系统、空气/烟气监测系统和环境监测信息管理系统。

▼

它的客户,主要是环保、市政、水利等政府部门或事业单位,以及一些可能被重点监测的具有污染源的企业。

力合对这些客户,采取直销的模式。

对于环保、市政、水利等政府部门,力合主要通过招投标方式进行产品销售。

而采掘、冶金、造纸、制药、酿造等污染源企业,他们采购安装完力合的设备后,还是要经过环保部门验收。

因此,力合先参加当地环保部门组织的招标选型或资质审查后,再与这些企业签合同。(这有点类似于医药行业的统一采购,具体可看润弘制药案例)

此外,也有少数大型企业不跟着环保部门玩,自己采购环境监测设备,力合还是通过投标拿到订单。

所以,不管是对政府还是企业,力合的销售基本都是通过招投标进行的,这个招投标过程中,却出现了问题。

4

██████

涉嫌商业贿赂案件为啥不披露?

本次力合被否的主要原因,就是监管层提到的涉嫌商业贿赂问题。

▼

1、请发行人代表进一步说明:

(1)报告期内,发行人存在因

涉嫌单位行贿

被司法机关立案和部分高管、员工涉及到多起

商业贿赂

案件的情形,发行人有关销售、投标、资金费用管理等方面的内部控制制度是否健全且被有效执行,是否能够合理保证生产经营的合法性;

(2)报告期内发行人销售费用中的业务招待费占营业收入的比例高于同行业可比上市公司的具体原因,高管和员工有关业务招待费等

费用报销是否真实

、合理,是否存在

商业贿赂

情形;

(3)结合订单获取方式、流程,补充说明相关内部控制制度能否有效

防范商业贿赂风险

;案发后,采取的主要整改措施;

(4)发行人及其员工是否还存在其他涉及

商业贿赂

的案件;发行人相关信息披露是否准确、完整,相关风险揭示是否充分;

(5)衡阳市雁峰区人民检察院

对发行人立案

的具体情况,发行人未披露相关情况的具体原因;

(6)发行人在其历次提交的《招股说明书(申报稿)》等申请材料中均未对发行人存在因

涉嫌单位行贿

被立案等事项进行披露的具体原因;

(7)发行人上述相关情况是否符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定。请保荐代表人发表核查意见,并说明核查的方法、过程、依据及结论。

这七个“连珠炮”式的发问,几乎句句不离商业贿赂问题,我们总结一下:

1)你这单位和你的员工都曾涉及到涉嫌商业贿赂案件,你还被立案调查,你的内控制度有效吗?你经营合法吗?

2)你的业务招待费占比这么高,你这报销真实合理吗?

3)你跟我具体说说你的订单是咋拿到的?你的内控制度能防止商业贿赂吗?你被立案后有没有整改?

4)你被法院立案,现在咋样了?咋没披露呢?

5)你还有没有其它涉嫌商业贿赂的案件?你咋这么长时间没有披露这些事呢?这么玩符合《首发办法》规定吗?

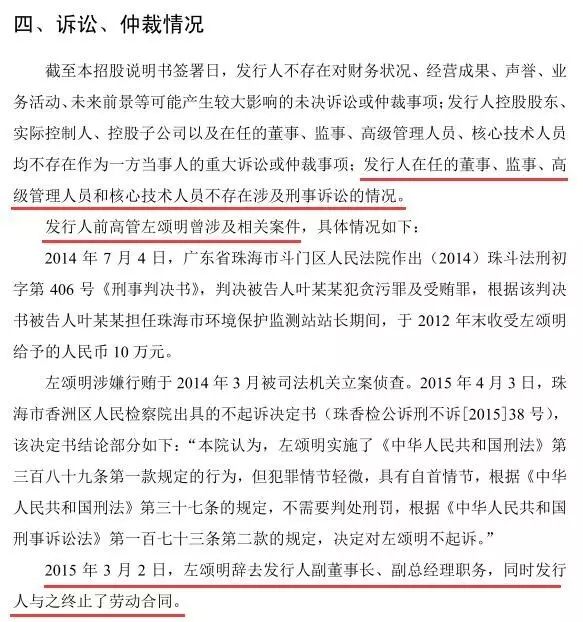

这些问题,力合科技只披露了一件事——前高管曾涉及行贿案件,只不过因为情节轻微且有自首情节,所以未被起诉。而且,在2015年3月,这位前高管就已经辞去所有职务了。

▼

看样子前高管也就犯了点“小问题”,而且已经辞职了,没必要这么刨根问题吧?不过,这位前高管可是力合的创始人之一,而且目前仍是力合的第二大股东。

▼

这个二股东,仍会对力合带来什么样的影响,我们并不知道,然而,我们发现,早在今年一月,就已经有媒体报道过力合不止涉及这一起案件。[3]

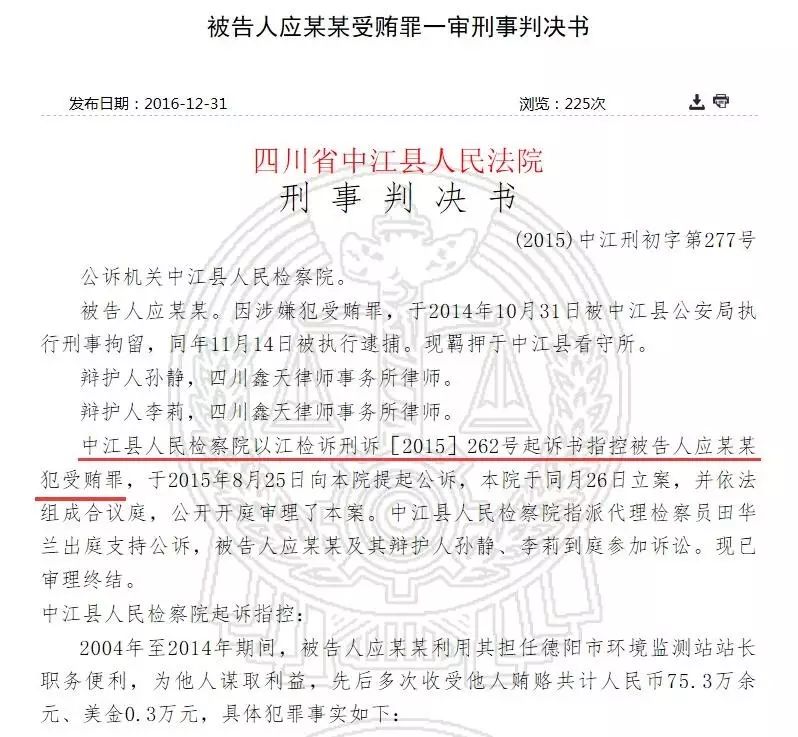

2016年12月31日,中国判决文书网发布《被告人应某某犯受贿罪一审刑事判决书》,这起判决,就涉及了力合科技。

▼

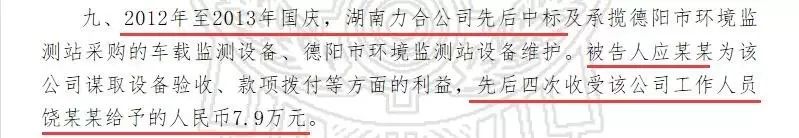

其中就显示力合的员工饶某某向被告人应某某行贿7.9万元,饶某某于2014年10月被四川省中江县公安局刑拘。[4]

而本次判决日期是2016年6月23日。

▼

按理说,这个事,力合该如实披露的,但是,力合自始至终只字未提,甚至连这个饶某某是谁,我们都不知道。

此外,2011年5月,前高管还从公司账上支取30万元送给湖南省发改委原总经济师杨某某,感谢其帮助公司申报项目。

2011年底和2012年年初,力合科技彭某某向福建省龙岩市环保局副局长邱殷毅行贿,以此与紫金矿业集团签订购销合同。[4]

而且,力合的销售费用也出现了对应的疑点:2013—2015年,力合的销售费用中,业务招待费占比为24.45%、19.45%、18.19,仅次于员工薪酬和差旅费。

▼

这么多的招待费,都是怎么“招待”的,力合科技并没有解释。

加上这么多的商业贿赂风险疑点,力合全部都未披露,也难怪监管层会有这么多的质疑了,我们也无从得知这些答案。

我们前面提到,涉及商业贿赂,虽然问题十分敏感,但罪不至死,但涉嫌问题,又隐藏起来不披露,被否也是必然了。

5

██████

财务数据还有什么疑点?

除了商业贿赂疑点这个老大难问题之外,财务数据也值得一挖。

▼

请发行人代表进一步说明:

(1)报告期各期期末发行人应收账款余额较高、逐年大幅上升且应收账款中一年以上的占比较高和逾期占比较高的具体原因;是否会对发行人的业绩和持续经营产生不利影响;

(2)结合信用期限、期后回款时间,补充说明报告期各期是否存在通过放松信用政策刺激销售的情况以及是否存在延期付款增加现金流的情况;

(3)是否存在通过第三方公司回款进行冲抵的方式调节应收账款账龄的情形;是否存在会计期末以外部借款、自有资金减少应收账款、下期初再冲回的情形;

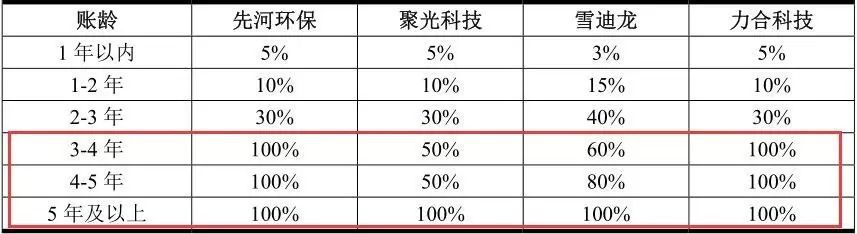

(4)结合发行人客户的信用情况、信用期限、期后回款时间、逾期情况、同行业上市公司相关情况,说明坏账准备计提比例是否谨慎、充分。

这个疑点,集中体现在应收占款上,具体如下:

1)你应收账款涨的这么快,而且一年以上、逾期的占比这么多,啥情况?不会导致业绩“变脸”吧?

2)你说说你的信用期限个最后回款时间,说说你是不是放松了信用政策来刺激销售,是不是延期付款增加现金流?

3)你有没有用第三方回款调节应收账款账龄?有没有用别的款项减少应收账款再冲回?

4)你从客户信用、信用期限、期后回款、逾期情况、同行情况,说说你的坏账准备计提充分不?

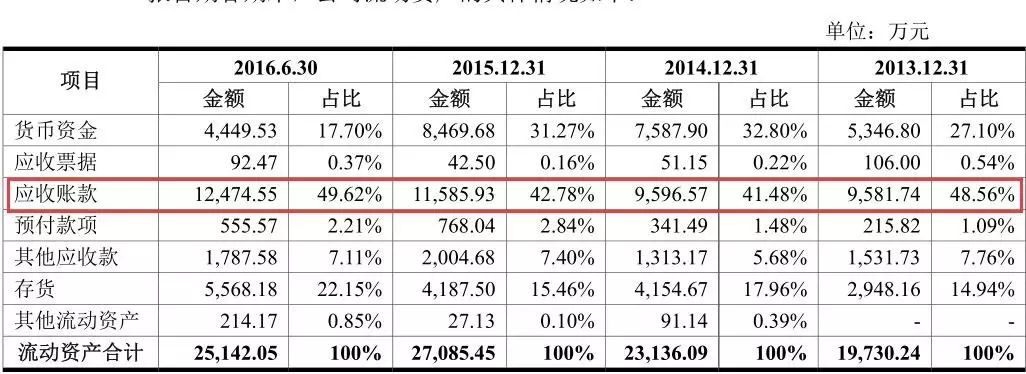

要想搞清楚这事,我们得先看看力合科技的应收账款怎么了:

2013—2016年6月,力合应收账款余额分别为1.11亿、1.16亿、1.38亿和1.48亿,占营业收入的比例分别为 65.46%、62.31%、63.67%和135.91%。

其中,应收账款净额分别为9582万、9596万、1.16亿、 1.25亿,占流动资产的比例分别为48.56%、41.48%、42.78%、49.62%。

▼

应收账款比营收还高,这是磕了什么药?实际上,力合对此也有明确的解释:业务特点、业务规模、营收增长导致的。

力合表示,自己的结算方式比较特殊,设备安装调试后再确认,能稳定运行、并经过环保部门验收,再收取30%的尾款,而且还要留一部分质保金。

环保部门的领导们比较忙,验收来的晚,质保期又有一年,所以这尾款和质保金收的晚。

此外,这些设备一般在下半年尤其是四季度是销售较多,所以次年才回款,加上业务规模扩大,应收账款自然就多了。

而且,力合还特地拿同行的数据来比较,并表示:聚光科技的应收占比都干到197%了,俺这才135%,不高。

▼

这么多还有点道理,但是在账龄上,却有那么一点疑点。

2013—2016年6月,力合1年以内的应收账款的占比为58.49%、60.93%、63.57%、65.11%。

▼

1年以内的应收账款的占比越来越高,这又怎么解释?

力合对此解释为:1年以内的应收账款变多,这是应收账款的质量提高了啊,而且我把3年以上账龄都全额计提了,我这计提也是充分的。

▼

关于逾期账款以及信用政策,我们并未找到相关信息,不过,监管层也提了个醒:要想解释清楚这些问题,得搬出客户信用、信用期限、期后回款、逾期情况、同行情况这些信息好好解释下。

此外,我们还发现了一个数据疑点:力合三年一期的应收账款周转率为1.65、1.64、1.71、0.76。

▼

2016年上半年的应收账款周转率大幅下降,这个原因,力合科技并没有解释。以致监管层问的很“露骨”:有没有用第三方回款调节应收账款,有没有先调节、再冲回。

之所以对应收账款谨慎,是因为之前

欣泰电气

就在应收账款上玩的不亦乐乎,这次监管层对这一点揪住不放,自然也顺理成章。

6

██████

还有谁倒在了商业贿赂上?

本次,企业被监管层集中揪住商业贿赂疑点发问,还是少见,我们查询了相关的资料,发现还有很多公司都踩到了这个雷。

最经典是海尔施,

2016年3月9日过会,8月5日监管层核准首发,原定于8月17日网上路演。

但8月15日,证券市场红周刊发表《海尔施:财务堪忧、子公司陷贿赂丑闻》,指出海尔施涉及商业贿赂案件,随后海尔施宣布因“媒体质疑事项”,暂缓发行,至今仍未首发。[6]

圣华曦:

销售费率、销售费用增长率、促销费用增长率均高于同行,被质疑学术推广中是否存在商业贿赂,2017年5月2日被否。

圣和药业:

市场拓展费金额较大,被质疑是否承担客户的境内外旅游费用,2017年3月27日被否。

诺特健康:

给予医疗相关机构销售折扣或结算服务费用被质疑,并被寻味是否符合《关于印发加强医疗卫生行风建设“九不准”的通知》,2017年5月10日被否。[5]

润弘制药:

学术推广和药品质量被质疑,被询问经销商在销售过程中是否存在问题,2017年6月23日被否。

西点药业:

专利权存在瑕疵,同时被质疑业务推广费的内控制度和是否有商业贿赂风险,2016年5月18日被否。

普元信息:

从前员工公司大量采购技术服务,同时被质疑销售费用报销的合规性、是否有商业贿赂风险,2017年5月24日被否。

(这些案例,我们基本都分析过,感兴趣的朋友可以翻看历史文章。)

此外,我们还发现,今创集团2017年4月10日过会,4月28日获核准批文。

然而,5月3日,两位投资者在监管层附近的威斯汀酒店以“股民的名义”召开新闻发布会,实名举报今创集团涉嫌行贿、同业竞争和财务造假,5月9日今创宣布因媒体质疑事项暂缓路演及发行,至今仍未首发。[2]

最后,八卦一下,中国网2014年1月10日曾报道,甘李药业被曝出2012年行贿3亿,有7名药代被批捕,且已被列为湖北省重大经济案件之一进行处理,目前甘李药业还在苦苦排队。

这么多公司倒在类似的问题上,看样子,“商业贿赂”这个风险,已经成了监管的重点问题了,值得所有可能涉及的公司关注。

PS:

在商业贿赂这个问题上,我们国家的企业,确实有很多需要改进的地方。

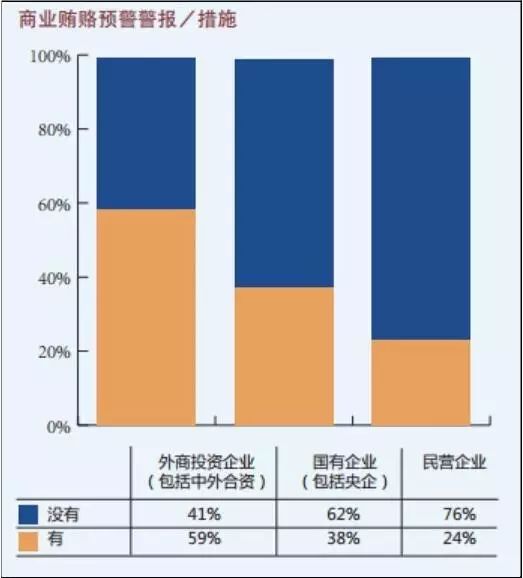

根据中国公司法务研究院与律商联讯共同发布的《2014 - 2015中国反商业贿赂调研报告暨中国首部反商业贿赂蓝皮书》,真正建立商业贿赂预警警报与措施的公司中,只有外资企业达到50%,国有企业与民营企业只有30%左右。 [7]

▼

(图片来源:金融界)

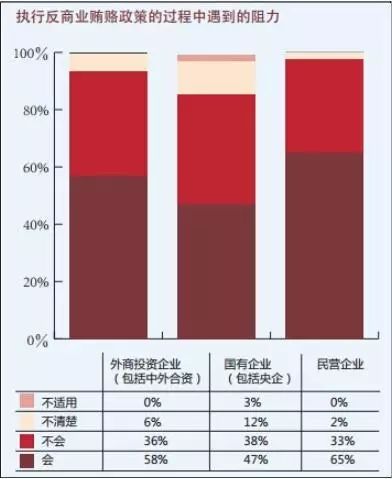

国内的公司,在执行反商业贿赂的过程中,总会触及一些既得利益者的利益,所以,阻力也不小,主要原因还在于没有一个合理的内控制度。

▼

(图片来源:金融界)

然而,美国已经有专门的“海外反腐败法”(FCPA),禁止贿赂美国以外的政府官员(包括中国)。作为(拟)上市公司,如果想持续发展,甚至把生意做到海外,必然面临国外反商业贿赂法律的制约,中国的企业,在这个方面,还有很长的路要走。[7]

关于商业贿赂,关于医药行业,关于招投标,大家还有什么想法?欢迎在下方留言讨论。

同时,也欢迎加入我们的IPO企业讨论社群,和业内人士一起讨论。(加入方式:扫描本文开头二维码,提交申请)

_________________

本案写作参考材料如下,特此鸣谢:

[1]为何要反商业贿赂,《法人》,赵记伟,2015-3-13

[2]偷税漏税、商业贿赂等问题受到处罚,IPO有过会的,也有痛哭的,投行业务资讯,2017-5-9

[3]力合科技深陷行贿门 一创始人因行贿被查已离职,红网时刻,郭志强,2017-1-9

[4]涉嫌4起行贿未披露,力合科技IPO被否,中广天择等5家顺利过会!,前瞻IPO,2017-7-11

[5]22家企业IPO遭否 涉嫌商业贿赂成新雷区,券商中国,2017-5-18

[6]被质疑商业贿赂!这家公司IPO可能要黄?,定向增发,2016-8-18

[7]商业贿赂如蝮蛇螯手 上市公司能否壮士解腕,金融界,郭冀川,2015-1-30

[8]商业贿赂专题研究,百度文库,2017-4-17

本文完

▼

7月15日

下午 14:00

优塾智库 人工智能FinTech产业投资 沙龙

北京站

深度交流金融科技产业链背后的投资机会,

行业专家陆续报名中……

地点:北京

联系人:

徐小姐 ,15317335498

报名:

扫描下方二维码,一键报名

▼

公开征集行业专家入群

医药、教育、新能源、智能制造

人工智能、

区块链、物联网

泛娱乐、消费、TMT

如果您精通以上领域

备注“专家+姓名+公司+擅长领域”