妻子段银开,新一代扎染民间工艺大师。代表作品《飞天》,获得云南省工美杯金奖。

丈夫段树坤,段氏白族扎染第八代传承人。开办扎染博物馆,现馆内展出了夫妻俩整理收藏的俩近2000多种图谱、3000多个模板。

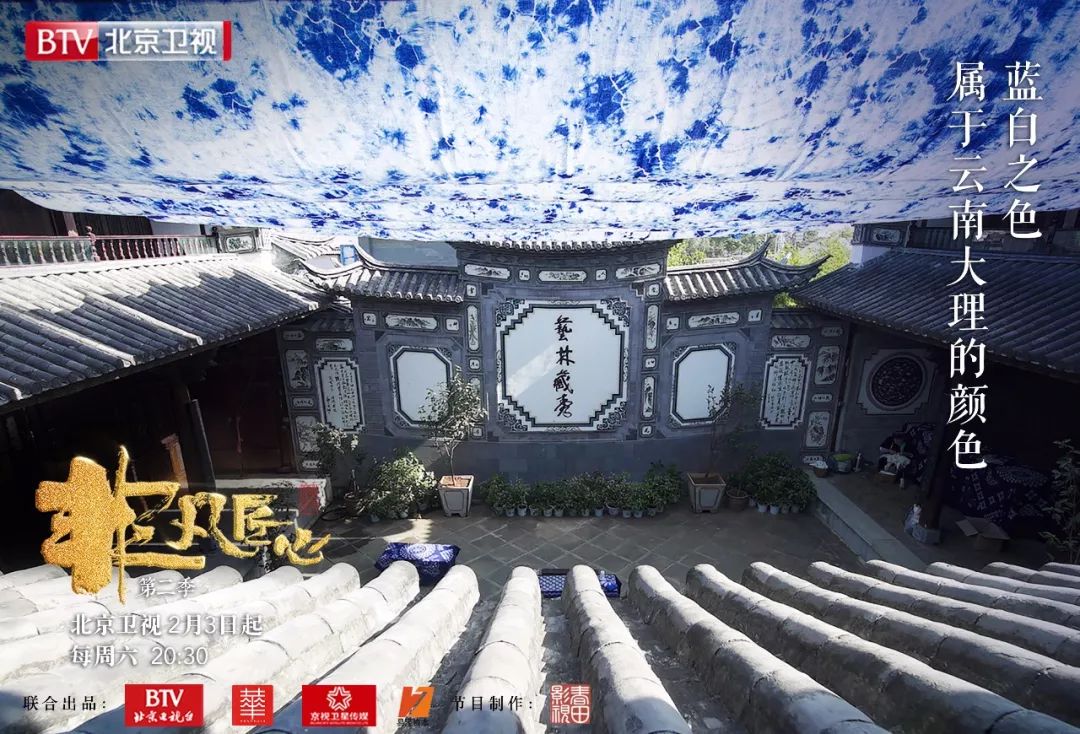

扎染

在白族人聚居的大理州,已传承了

一千多年

,其中以洱海之滨的

周城村

最为闻名,鼎盛时期,村里“

家家有染缸、户户出扎染

”。白族扎染的染料取自苍山上生长的

板蓝根

,染出的颜色青里带翠,凝重素雅,永不褪色,而且对皮肤有消炎保健作用。

妻子段银开

,白族扎染省级非物质文化遗产传承人,

新一代扎染民间工艺大师

。出生于白族扎染世家的段银开从小跟随父母从事扎染制作,十岁时便学会了扎花,17岁开始专门从事扎染制作,熟练掌握扎染工艺全流程。

代表作品

《飞天》

历经32道工序、19种针法而成,光扎花工序就耗需要28 天,最终获得

云南省工美杯金奖。

丈夫段树坤

,白族扎染州级非物质文化遗产传承人,

段氏白族扎染第八代传承人

。14岁初中毕业之后便到了当地的民族扎染厂当工人。2008年,段树坤与妻子

接下国家级非遗传承人张仕绅的扎染厂

,继续传承白族扎染。

2015年“

大理市璞真白族扎染博物馆

”通过了省文物局的备案,成为了中国的第一个白族扎染博物馆。博物馆内展出了夫妻俩收藏、整理的近2000多种图谱、3000多个模板。

2003年,段树坤与段银开研发的彩色扎染市场销量极高为扎染厂带来了200万+的年利润。赚钱的过程中段树坤也发现了扎染技艺的最大问题——

随着大批量的工业制造

,在整个扎染技艺的链条中,制版、染布等工艺都可以

通过机器手段简单化

,成为人人都能操作的工序,

不像过去染布的工艺是秘方

,一直保持传男不传女的传统,板蓝根和石灰的比例以及气温、湿度等对染布都有极大的影响,但现在只需要测一下染料的酸碱度就可以判定染料是否能够染出好的颜色。

随着批量生产的要求,普遍老龄化的扎花奶奶逐步放弃复杂的扎花方法而采用简单的扎花技法替代,最传统最复杂最具白族扎染特色的图案正在逐步消失,最核心的技法也被奶奶们遗忘……

段银开与段树坤毅然决定

放弃巨额利润回乡开办扎染博物馆,一步步找寻已经逐渐失传的白族传统扎染图案……

段银开与段树坤四处收集失传的扎染图案,

目前为止已收集图样照片一千八百多种,模板两千多种。

段银开日夜研究传统扎染的扎花技法,与妈妈姐姐一起将100多幅白族经典图样照片扎成了漂亮的扎染实物。她说:“我不希望到时候留给后代的只是一张张照片。”

为了恢复传统白族扎染图案,段银开挨家挨户请扎花奶奶到自己的博物馆来一起扎花。

扎花奶奶因为年事已高,已经逐渐忘记了白族扎染的传统扎法,段银开就与她们一起研究图样照片一点点摸索扎花技巧。“我现在的工作就是组织这群扎花老人,付她们工钱,对她们进行培训,在跟她们交流的过程中,唤醒她们记忆里的图案、针法。目前已经找回了部分图案的针法和扎法了。”

这些扎花奶奶都是文盲,在博物馆扎花的三四年间因与游客接触较多,逐渐学会了普通话,一个月

1000

左右的扎花收入是之前在自家扎花的两倍左右。

一个扎花一个染色 研究十余年

只为心中最纯正的蓝与白

在段银开的扎染博物馆里有一床已经八十多年洗了上千回的被子,被子上扎满了白族最传统的蝴蝶图案。这个蝴蝶图案的扎法也曾失传,经过段银开数年的研究终于在2005年复原了最传统蝴蝶图案的扎法。

目前在博物馆一起扎花的奶奶都学会了扎这只翩翩飞舞的蝴蝶,但每位奶奶扎出来的蝴蝶都有变化并不是最传统蝴蝶的模样,只有段银开掌握了最传统蝴蝶的技法。这床被子的蓝也是段树坤心中最纯正的大理蓝,

为了研究染出这种蓝,段树坤已经尝试了数千回研究了十几年,直至今日这种纯正的大理蓝依旧未被复原。

2013年以来,在当地非遗保护部门的支持下,

段银开多次开办扎染技艺培训班,为村里的白族妇女提供免费扎染培训,并为她们的产品寻找销路。

近两年,中国妇女发展基金会联合段银开推出了“妈妈制造”公益项目,在璞真扎染坊,段银开会召集村里的妇女进行扎花手工艺技能培训,她们扎制出来的精美扎染作品将在“妈妈制造”凭条售卖,使其通过自己的双手改善贫困生活。

今晚20:30,北京卫视《非凡匠心2》

为你带来白族扎染的传奇故事,敬请期待,点击

阅读原文

,感受

更多匠心好物。