考

引导孩子“改写”生活故事,发现关于意义的意义。

2014-15学年,甘肃东南部的一所九年制学校迎来一位“不速之客”,他个子矮矮的,带着黑边眼镜,介绍自己来自北京,是体验生活的作家。

那是一个被层层叠叠的山脉包裹的山乡,那种闭塞程度,让人觉得它简直是埋在了地壳深处。由于这种封闭,孩子们显得格外地内敛、温和,甚至对远方的世界失去了应有的好奇心。

那个作家整天到处游走,和孩子们耍耍,和家长们聊聊,努力掩饰着真实的目的。他还仔细查了学生资料,和他挑选出的那部分孩子接触得更多一些。

那些孩子经过了一段试探,和作家很能够玩到一起了,只不过,有时作家会问到父母的情况,这显得很不受欢迎,孩子要么岔开话题,要么悻悻地走开。

这个作家就是我。

那些经过暗中挑选的学生,都是父母不在身边,完全意义的留守儿童。

孩子稚嫩的硬壳被我打开

2014年秋天,我接到了刘新宇的邀请——他创办的公益组织“上学路上”,志在发现留守儿童面临的真问题,每年向社会发布“中国留守儿童心灵状况白皮书”。他希望我和留守儿童共同生活一段时间,写一部纪实作品,呈现这些孩子心理世界的最真实样貌。我对这样的浸入式体验感兴趣,临行前还特意请教了几位心理学家,收集了与儿童进行心灵沟通的“锦囊”。

之所以神神秘秘的,一来是希望自己得以窥见最为原生态的生活,二来也不想让留守的孩子们被“特殊对待”。

原本,刘新宇希望我能呆上一个月,而我却觉得时间不够,最终,我在学校宿舍住了50多天,又在学生家里寄宿了50天,逗留时间跨越了包括春节在内的最冷的季节。

我煞费苦心,付出也算不少,却觉得很失败——仅仅通过言行观察来呈现留守儿童的心理现实,实在超出了我的能力范畴。

到后来,为了更好地完成任务,我不得不丢下最初的原则,与某些学生进行了一对一谈话,直接触碰“爱的缺位”这个痛点。

原本混得很熟的孩子,在对谈中变得恐惧、慌乱。原本以“无忧无虑”示人的孩子,突然就情感崩溃。

但很快地,他们都努力让自己平静下来,表示对父母外出打工的理解,并声称自己生活得没问题,很乐观。这正是他们日常让别人看到的样子。

这些访谈,使我陷入长久的内疚之中。

我把这些孩子看成海底的贝壳,是的,我以100多天的厮守,赢得了尊重与依恋,得以经历贝壳打开的一瞬。我看到了里面的柔嫩,看到了他们呈现创伤的惊恐,然后,说一句谢谢和一句抱歉,我就离开了。

我写下了《一片灰黄》(另一个发表版本的名字是《稚嫩的硬壳》),作为“白皮书”的一部分展示给公众,那么,它对于外界与留守儿童真正意义的共情,价值几何?

价值肯定非常有限,在这一点上我无法自我安慰,自我欺骗。

即使共情可期,距离在心理层面切实帮到那些孩子,还有太远的路。

写作带来心理干预

任何粗通心理学的都明白,家长尤其是母亲角色在养育过程的缺失,在孩子成长中是天大的困境,会造成孩子自我认知障碍,觉得自己是不被爱的、不值得被爱的。这种成长缺失,很难用其他形式的关爱、资助来补偿。

对于留守儿童群体,一直有一种无力感。一年前,我终于和刘新宇表明,不想再为“白皮书”项目帮忙了,觉得我能贡献的有限。

我谈到自己将来的打算,就是研究写作与心理疗愈的关系。万没想到,原本是来告别,却就此碰撞出新的火花。刘新宇和我聊起近年新兴的心理学流派——叙事疗法。“有没有可能,借鉴叙事疗法的理论,用写作的形式帮到孩子们?”这想法让我们眼前一亮。

人的生存需要建立意义,而人对意义的认知,都是通过故事来实现的。一个人怎样讲他的生活(生命)故事,就是在以怎样的方式认知自我。

那么,同一个人的生活故事,是不是只有一种讲述方式呢?显然不是,每个人的人生,都复杂得如同万花筒。

假想一下,一个孩子和你描述他的校园生活,如果记起的是某几次糟糕的考试,家长的唠叨,在玩耍中被欺负,把这些串联成成长的故事,那一定是关于“成长的烦恼”甚至“人间不值得”的主题。如果他记得的是自己在班级球队的高光时刻,老师的肯定,以及自己如何的友善,那么他就会为成长经历赋予光彩。

叙事治疗要做的,就是润物无声地帮那些陷入沮丧、焦虑或孤独中的人“改写”其生活故事,那是一个更积极、安全、温暖的故事,当然,它同样也是真实的生活故事。

一个人的生活,可以分解为大大小小无数的故事,其中会有核心叙事,对于留守儿童而言,不被爱的成长经历或许就是最核心的那个。

刘新宇启发了我,于是我们开始研究,如何以写作课的形式帮留守儿童“改写”其核心生活故事。在几位心理学专家的远程或亲身指导下,“上学路上”先后与江西、河南农村和北京郊区的几所学校合作,把自主研发的写作课带给孩子们。

我们告诉孩子,这样的课与作文课不同,不评分,不分好坏,它只是引导大家怎么把一个真实的故事讲得生动。

对儿童的心理干预应该是悄然完成的,我们尽量使得这样的写作轻松自然,直抵内心。

唤醒爱的记忆

在北京郊区做活动的时候,课堂后排一位男生的表现引起我们的注意。他盯着写作纸很久,身子不自然地扭来扭去,写一句话都很吃力的样子。收上作品一看,字也扭扭歪歪的。

向班主任打探这个学生什么情况,何以这种表现。老师告诉我们,孩子确实有严重的原生家庭的困境,她话锋一转,让我们很惊讶:“他平时作文课几乎不交作业,和自己比,这次非常认真了。平时写字,也跟这个差太多了。”

这个孩子的变化,无疑鼓舞了我们的信心。

写作课的第一个题目《我太爱那件礼物了》是精心设计的,它启发孩子回忆与家长的一个温情瞬间,把那个场景细腻还原,生动描绘,是的,要把那一刻放大再放大,强调再强调,使得“我被爱着”“我是值得爱”的信念确立下来。

写作完成后,那些写下动人故事的孩子还要当众讲述,这在叙事治疗中也是重要的,它要让孩子的信念得到同伴的见证。

实践中,我们还追加了一个环节——让孩子把作品送给父母看,然后鼓励家长做出回应。爱是需要良性互动的,当家长感觉到,“孩子知道感恩了” “孩子记得我的好”,能不被感动并加倍付出爱吗?

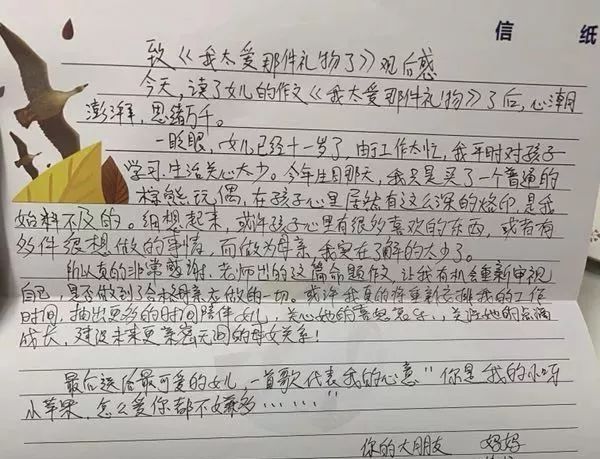

▲女孩写自己生日前妈妈回到家:“我以为我在做梦,我使(劲)闭眼,再睁开,妈妈依然坐在那里” “妈妈帮我请假,我们一起出去逛,玩” “我感觉那时的天空都是晴空万里,光彩夺目” ……回忆之后,她这么写:“我想问问妈妈:是工作重要,还是我重要!”

这样的写作,仅有一次是远远不够的,应该反复讲述相似的故事,让温暖根植在内心,最终形成心理学意义的“安全岛”,当孩子再遇到困惑的时候,终究是有爱的记忆可以依凭的。

这种互动也是在委婉提示那些疏于关爱的家长:听到爱的呼唤了吗?从事后家长的反馈来看,确实有许多家长表达了自责。

▲一位妈妈的回信:“我平时对孩子学习生活关心太少” “细想起来,或许孩子心里有很多喜欢的东西,或者有多件想做的事情,而作为母亲,我实在了解的太少了”……

疗愈写作适用于所有儿童

虽然帮到留守儿童是这个想法的初衷,但是显然不该把他们区别对待,写作课是针对所有孩子的。

我相信,这种疗愈性质的写作不仅适用于留守儿童,农村儿童,也适用于所有成长期的孩子。只要题目设置得科学,可操作,通过“改写”生活故事,孩子们会获得更多的爱的确认,会增强自我认同,会为一生的身心发展确定更积极的叙事基调。

6月1日下午,关军老师将在

北京顺义的

“

博鳌写作论坛”

上详细地讲述留守儿童写作课的实践,并和大家分享他在非虚构写作几

十年历程中的感悟和经验,他怎样从新闻到心理疗愈写作转变的。他的写作经历是一场中国非虚构历史的缩影。

首届博鳌写作教育国际论坛

时间:2019年5月31日~6月1日