专栏名称: 知产团

| 专注分享知识产权热点资讯、政策动向及原创文章。 |

目录

相关文章推荐

|

锦缎 · 云南白药如何疗愈“炒股后遗症”? · 12 小时前 |

|

IPRdaily · 承诺“包授权”“各个领域有无交底均可”“挂专 ... · 2 天前 |

|

Allen说懂TRO · 刚发初步禁令:匿名维权135个涉案店铺被TR ... · 昨天 |

|

IPRdaily · Pantech货币化进程再遇挫折 · 5 天前 |

|

国家知识产权局 · 春节市场年味浓、人气足、消费旺 · 4 天前 |

推荐文章

|

锦缎 · 云南白药如何疗愈“炒股后遗症”? 12 小时前 |

|

IPRdaily · 承诺“包授权”“各个领域有无交底均可”“挂专利发明人”!3家代理机构被罚 2 天前 |

|

Allen说懂TRO · 刚发初步禁令:匿名维权135个涉案店铺被TRO冻结(附名单)! 昨天 |

|

IPRdaily · Pantech货币化进程再遇挫折 5 天前 |

|

国家知识产权局 · 春节市场年味浓、人气足、消费旺 4 天前 |

|

19楼 · 看完维密天使秀,第六空间·城西店又向你扔了一个世界 8 年前 |

|

养花大全 · 必学 | 过年,买回家的蝴蝶兰应该怎么养? 8 年前 |

|

禹唐体育 · 禹唐体育商学院 | 美国职业足球大联盟球队价值排行榜 7 年前 |

|

央视新闻 · 成功,真没你想象的那样迫切 7 年前 |

|

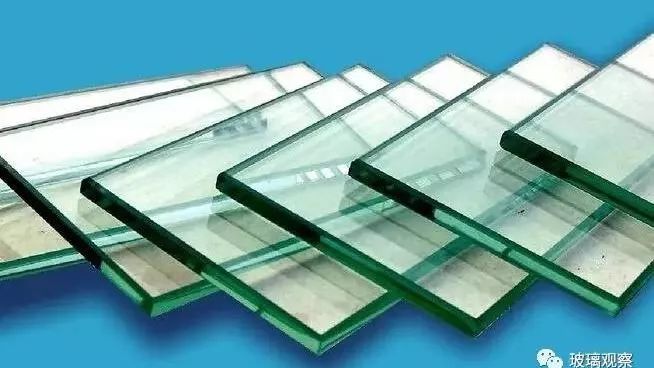

玻璃观察 · 沙河市场继续弱势整理,安全启用厂外仓库坚持挺价 7 年前 |