《清明上河图》生动展现了北宋汴京的城市生活图景,同时也体现了“界画”的技法。界画是中国传统绘画中重要却被忽视的一个门类,通过《清明上河图》,让我们重新认识界画。

——中国文艺评论新媒体

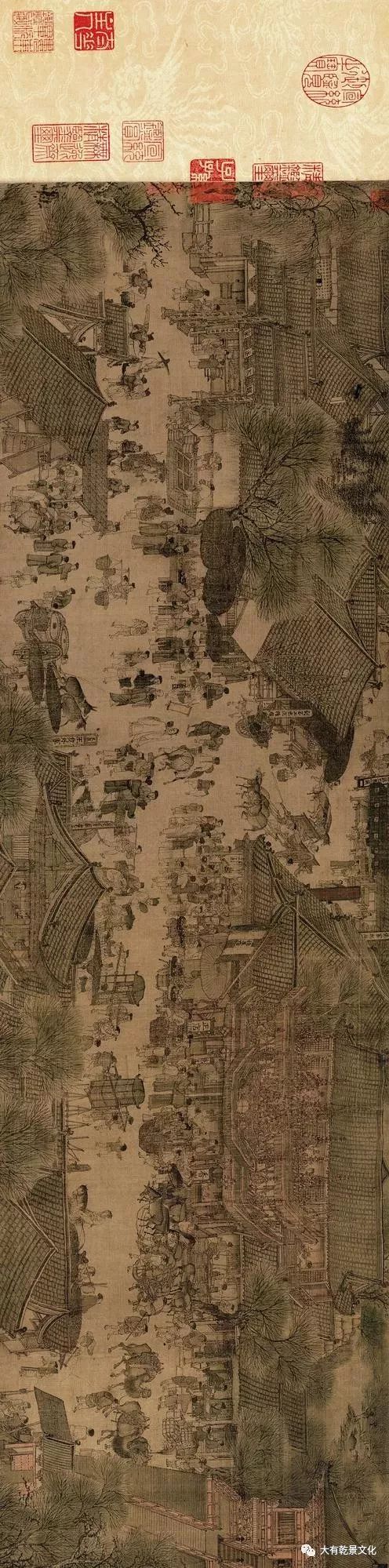

张择端 《清明上河图》(宋)

(请将手机横过来哦)

翰林张择端,工于界画

由于《清明上河图》描绘了北宋汴京城市生活的百态,为现代研究古代特别是北宋时期的政治、经济、文化、建筑等各方面提供了非常翔实而生动的资料,所以大部分关于这件作品的介绍都将其称为“风俗画”。除了描绘了诸多人物活动外,画家张择端还将画面的重点放在了房屋、桥梁和车船之上。

在这幅画卷的后面,有诸多后人的题跋,都说张择端擅长“界画”。其中金代的张著写道:“翰林张择端,字正道,东武人也。幼读书,游学于京师,后习绘事。本工其界画,尤嗜于舟车市桥郭径,别成家数也。按向氏《评论图画记》云《西湖争标图》《清明上河图》选入神品,藏者宜宝之。大定丙午清明后一日,燕山张著跋。”由此可知,张择端字正道,是东武(今山东诸城)人,年轻的时候书读得不错,来到汴京,后来改学画画,没想到他在这方面很有天赋,很快就在界画领域闯出名头了,特别善于画船、车、桥等,后来还进了宋徽宗的画院。

张择端《清明上河图》局部

顾恺之吴道子 都是界画高手

“界画”是什么?简单来说有两个特点:一是主要表现对象以建筑为主,包括车船之类;二是会用到特定的工具——界尺。鲁迅先生曾说过:“人物虽不用器械,但有屋宇之类,是利用器械的。我看是一枝界尺,还有一枝半圆的木杆,将这靠住毛笔,紧紧捏着,挨了界尺划过去,便既不弯曲,也无粗细了,这种图谓之界画。”

界画的历史非常悠久,最早是以类似建筑工程图纸的样式出现的。在战国时期就有“齐王起九重台,召敬君图之”的记载。汉代则有《汉麟阁图》《甘泉宫图》。南北朝的时候,很多画家参与到佛教建筑的设计绘画之中。早期的界画之所以作为建筑工程图纸,因为从整体布局,到榫卯结构,都不可以有差错,必须非常仔细。

自汉魏六朝以来,一直有大画家擅长画这类画,比如六朝的陆探微和顾恺之都是这方面的高手,他们逐渐提高并丰富了界画的一些技法。唐代“画圣”吴道子则能“不假界笔直尺”,徒手就可以画出界画。正是由于这些大画家的存在,促使界画的艺术性逐步加强,使其脱离了建筑工程图纸的原始形态,进而成为具有独立审美价值的艺术作品。

晚唐到宋元年间,是界画发展的黄金阶段。界画基本摆脱了作为人物画背景和山水画点缀的尴尬地位,成了独立的画科,一般以楼阁为主体、山水为背景、人物舟车为点缀。在同时期的艺术典籍,例如北宋刘道醇的《五代名画补遗》中,就专门设有“屋木门”,《宣和画谱》中设“宫室”一门,并把“舟车”附在这里,并且罗列了唐尹继昭,五代胡翼、卫贤,宋郭忠恕几位代表性画家。

到了元代,书画典籍里正式出现了“界画”的称谓。盛熙明《图画考》中记载:“今之画者,多用直尺,一就界画,分成斗栱”。又如汤垢的《古今画鉴》中写道:“画有十三科,山水打头,界画打底”。

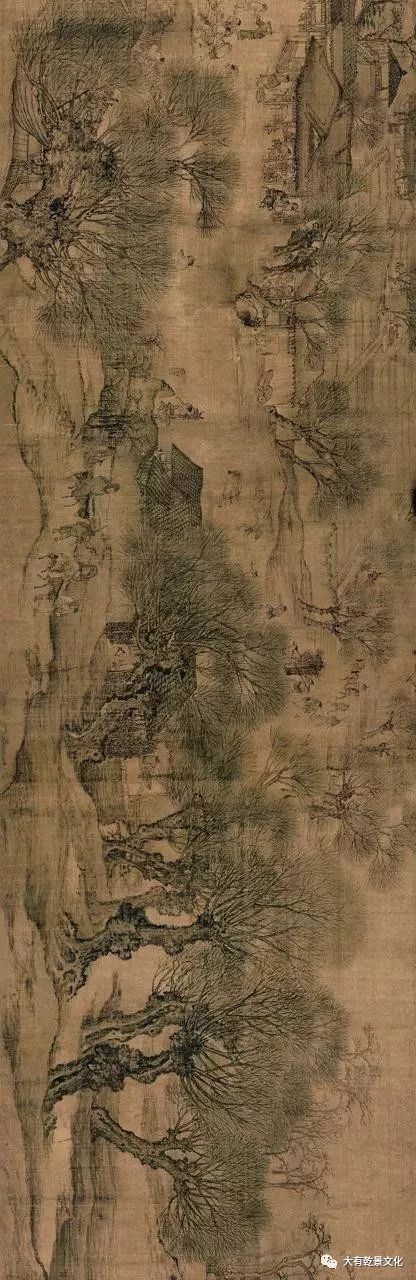

(元)夏永《岳阳楼图》北京故宫博物院藏

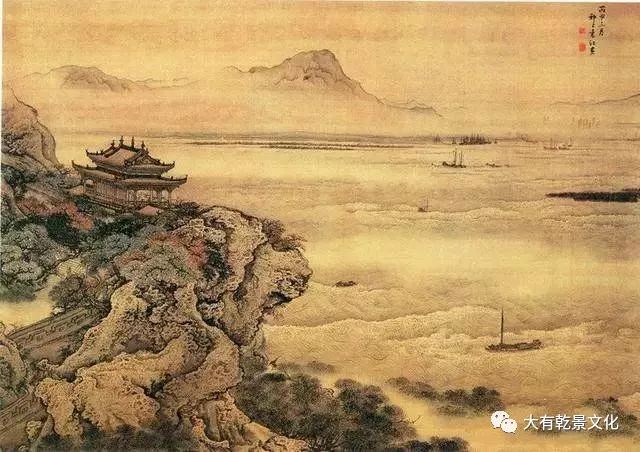

(清)袁江《观潮图》北京故宫博物院藏

从虹桥到普庆桥

《清明上河图》的画面是沿着汴河展开的,张择端将河上的各种船只描绘得细致入微:有的船装满货物,吃水很深,有的则已经卸完货了,吃水就浅。船上的窗户、做饭的地方,乃至船帮上的铆钉,都画得非常仔细。

张择端《清明上河图》局部

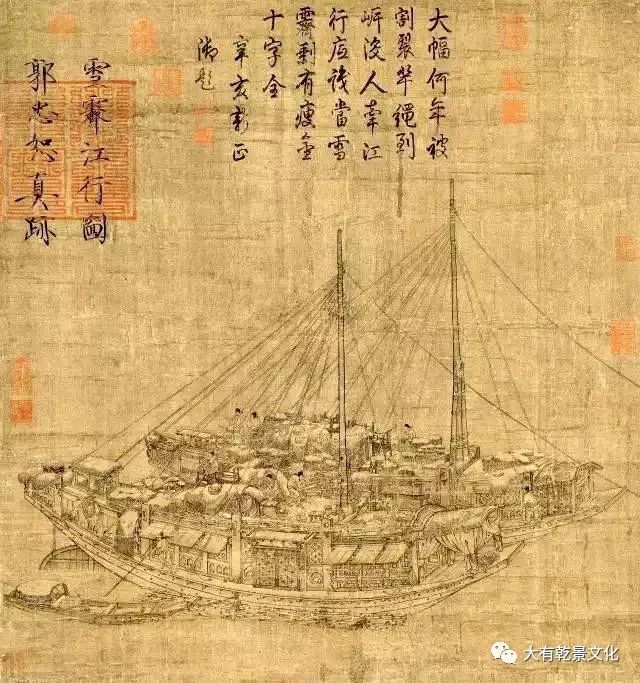

画家郭忠恕所画的《雪霁江行图》也是一幅非常知名的界画,《圣朝名画评》中评价他的界画为“一时之绝”。郭忠恕在这幅画中描绘了大雪天里的两艘船。与《清明上河图》中的船只相比较一下,两者的表现手法非常接近,但就画面而言,《清明上河图》则更胜一筹。一是《清明上河图》的叙事结构宏大,画面上不同类型的船只较多,角度也不尽相同,吸引观众的细节更多;二是从技法层面来看,《雪霁江行图》的线条比较统一,四平八稳,而《清明上河图》上船只的线条不仅劲挺连绵,其中还多了一丝轻重缓急的粗细变化,虽然不是特别明显,却足以使得画面更显生动。

郭忠恕《雪霁江行图》(宋)

《清明上河图》中横跨汴水两岸的木结构虹桥是全画的“画眼”,它不仅浓缩了当时汴京城的繁华,也代表着我国古桥梁建筑史上一个辉煌的顶点。《东京梦华录》云:“自东水门外七里曰虹桥,其桥无柱,皆以巨木虚架,饰以丹艧,宛如飞虹。”这座没有桥墩的虹桥在当年的汴京是真实存在的,为了保障漕运、方便大型船只的往来,北宋官员陈希亮发明了这种建造样式的桥。汴京的虹桥与河北的安济桥(即赵州桥)、泉州的万安桥、梅州的广济桥并称于世。可惜的是,赵州桥、万安桥、广济桥至今尚存,偏偏这座虹桥已经湮灭。幸亏《清明上河图》中对虹桥有精准的描绘,1999年,根据这幅画以及其他历史记载,桥梁专家在上海青浦的金泽古镇建造了一座完全按照虹桥原样复原的桥,名为普庆桥。

除了《清明上河图》,张择端还画过一幅知名的界画——《西湖争标图》。天津博物馆藏有一件作品,原名《龙舟图》,后来在画面的角落里发现有“张择端进呈”字样,结合文献考据,推断这件作品可能是张择端的《西湖争标图》。不过,由于画风和《清明上河图》存在差异,故推断是南宋人的摹本。