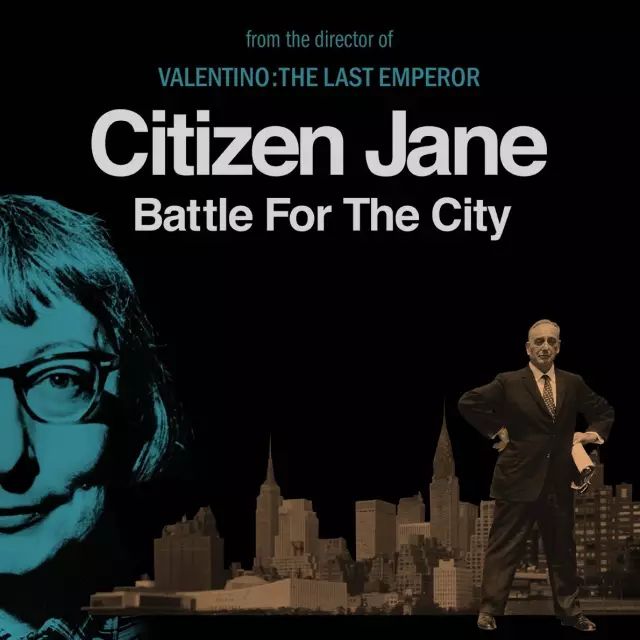

最近我看了今年新出的一部纪录片《公民简氏:城市保卫战》(

Citizen Jane: Battle For The City

),特别想推荐给所有生活在城市、热爱城市、关心城市未来发展的人看一看。

片子讲的是上世纪五六十年代,纽约面临着一场生死存亡的战役:

野心勃勃又大权在握的城市管理者和规划师,试图在纽约建起一个个规模宏大的住宅小区、一条条宽阔的高速路——是的,就类似今天北京的二环三环四环五环,上海的内环外环,以及遍布其他中国大中城市的那种规模宏大,动辄八车道十车道的大马路;

而在另一边,则是许许多多普普通通的纽约市民,他们忧心这样的规划会损伤城市原有的机理,夺去纽约人引以为傲的城市活力,让纽约变成另一个没有灵魂的钢筋水泥森林。

其中,占最多数的是妇女群体,她们希望为自己的孩子争取一个能自由快乐嬉戏的环境。

双方的目标其实是一致的,都是为了纽约的长续发展,只是在如何实现这一点上,他们的理念存在着根本的差异。

其中一个差异是:城市到底是谁的?在规划的时候,是把行人和市民放在首位,还是把汽车和建筑放在首位?

双方展开了一场持续几十年的激烈战争,这场战争的结果现在我们都知道了:野心勃勃的建设计划最终被放弃,格林尼治村、SoHo区、华盛顿广场等大部分重要的城市公共空间,最后都保留了下来,延续了社区的文化。

纽约选择拥抱母亲对孩子的爱,而不是那些违反人性、足以摧毁纽约精神的可怕计划。

也因此,曼哈顿这样一个极度繁华的地方,却同时得以继续成为一个极度适合路人步行的城市,让每一个置身其中的人,都能切身感到舒适和幸福。

而这,当然得感谢几十年前那群纽约市民挺身而出,捍卫他们的城市。

在全美很多城市,当时都建立了类似今天中国城市小区一样的集中式住宅。一位市民

雅各布斯

认为,城市的本质不是建筑,而是人,是公共空间,是街道,是人和人之间的互动;社区和社区之间,需要互相连接,需要大家都能轻而易举地进入的公共空间。

你可以轻而易举地竖起一座座高楼,可是你无法移植的,是自然而然形成的街道和社区中所蕴含的那种城市的活力。

那些店老板、酒保以及其他城市居民,都藉由彼此的互动,共同形成了庞大的“社区邻里”关系。这一切都不是“被规划”出来的,而是富有弹性、自由生长出来的——这才是一个“活着的”城市。

而这个城市的管理者摩西却

计划对格林尼治村进行城市更新,打算以光鲜亮丽的高楼大厦、井井有条的街道,取代历史悠久的老建筑、混乱却充满活力的老街区。这对当地居民无异是一场疯狂的灾难。

地产商和政客对这个规划举双手赞成,因为大规模的建设意味他们可以从中牟利。

可是普通的纽约人,却用行动投出了反对票。无数的普通人走上街头抗议这个简单粗暴的计划。

持续20多年的城市保卫战,就此展开。

雅各布斯决定声援这场保护华盛顿广场公园的行动。

她成立了“抢救西村委员会”,用这个白色的大叉来代表自己对城市的反对。我想,从某种意义上,你可以把当年纽约这个无处不在的X,看成是今天在中国到处可见的“拆”字的一个反义词——因为它的意思是,“不许拆”。

她还起诉了纽约市政府,寻求从法律途径来阻止纽约市的城市更新计划。

反对的声浪越来越大,形成了一股不容小觑的舆论压力。1940年,纽约市政府被迫对摩西的第五大道延伸和都市更新计划下了最终指令——“无限期延迟”。

纽约市民终于知道了,原来他们不必被动地接受城市管理者在办公室里为他们绘制的蓝图,他们可以站出来反对,说出自己的意愿。

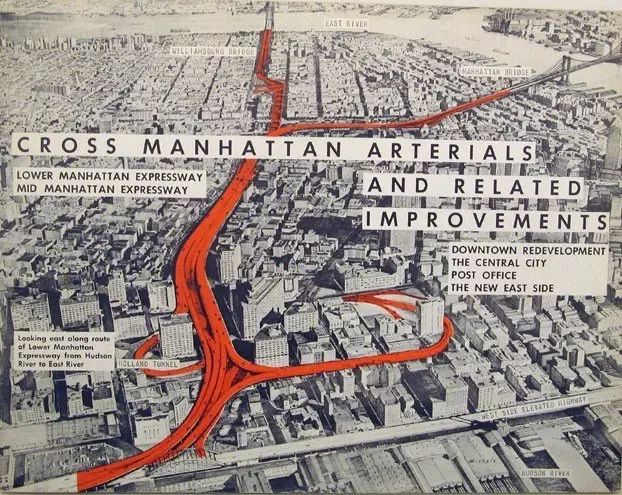

摩西仍然接二连三地鼓动纽约市政府推出一个个城市更新计划。比如后来的曼哈顿下城高架路计划,准备修建一条十车道的巨型高速公路,一路割裂Soho区、小意大利区等纽约的重要街区,预计拆除416栋建筑。

如果这个计划实施,SoHo区著名的铸铁建筑——世界上保存最完好最大型的19世纪建筑群,也要全部拆掉。

公路沿途,原本居住在那里的人们,也将不得不被迫搬家。

于是,雅各布斯和普通的纽约人,继续走上街头投入战斗。

一次集会上,一个小意大利区的年轻女孩子说:

现在的街区是很安全的,如果一个单身女性半夜两点在街上走,她不会觉得害怕,因为她知道路边咖啡馆里的人们会看到街上发生的一切;而如果变成宽阔的大马路,路边的小商业都被拆除,行人就不安全了。