01 看天吃饭,努力等待

民间放映组织者们不曾料到,最后一次放电影还停留在去年的FIRST主动放映。

子阳迟迟无法复工。他所供职的九执文艺是一家策划武汉当地艺术活动的公司。2019FIRST主动放映是九执成立3年以来放的第一场电影。放映不收取门票。一方面有投资方的加持,也有自营的艺术展览空间,可以用其他盈利的项目补贴主动放映的成本。另一方面,一开始子阳就把放映定位为公益属性,不打算通过它实现营收。武汉封城,原计划年初开展的活动遥遥无期,只能延期到明年。他早就规划好了2020的放映计划,等武汉的生活秩序恢复,就会继续做下去。

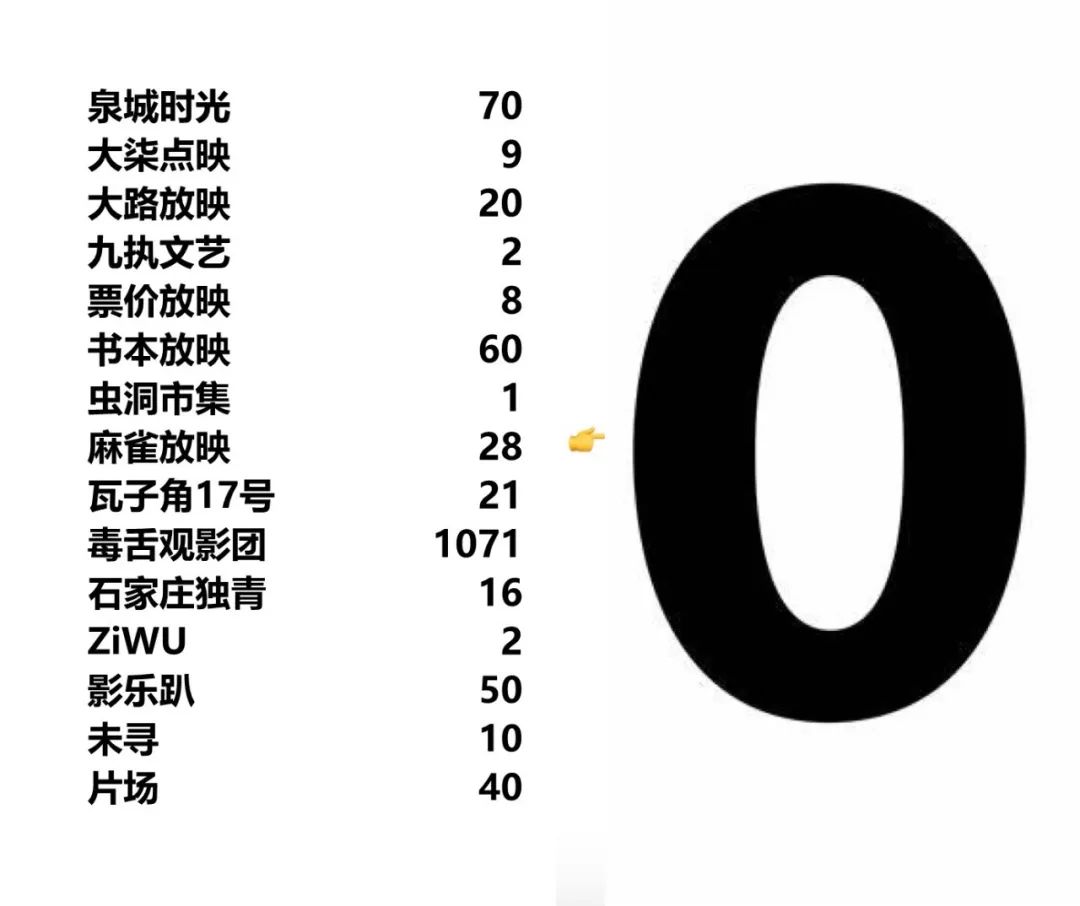

去年年末,泉城时光的冯小强展望放映的未来:“努力做事,看天吃饭。”2020过去了1/4,世事倾盆而下,放映场次转瞬清空为0,纹丝不动。虽说做好了应对不确定性的准备,然而他没想到竟是这等“毁灭性的打击”。泉城时光是济南的影迷组织,已经扎根本地十年,也逐渐发展出一个每年去西宁参加FIRST的小团队。除了放映影片,他们也运营电影自媒体,承接院线片的落地宣发业务,比如商业属性的观影团。2014年开始,冯小强成为泉城时光的选片人,多年来一直以兼职身份负责“那些不赚钱的非院线片放映”。从最开始一场放映只来十来个人,到2019年多场放映爆满,冯小强看着济南的艺术片影迷群体,正以“很缓慢的速度扩大”,他记得那些结婚生子后离开影迷圈的老朋友,也记得放《大象席地而坐》时全程坐在地板上完成“席地而坐”仪式感的年轻人。疫情爆发前,泉城时光一年有50余场商业放映和20余场非院线放映。现在赚钱的和不赚钱的放映活动都停摆,他能努力做的事,只是等待。同在山东的伙主,为了让更多烟台市民看到好电影,和伙伴们成立了影乐趴。三年前,影乐趴放第一部电影《路边野餐》,免费的,只来了7个观众。翻一翻早期影乐趴的映后回顾,会发现作者把观众的名字一个个敲出来:“有几个特别艰难的活动,我会把每个前来支持的人写出来,我觉得他们是这个城市里有品味的人。”烟台的观影氛围相对贫瘠,伙主他们是本地仅有的仍在坚持非院线片放映的团体。为了吸引粉丝,伙主也放过复联之类的院线大片,希望能把来看大片的观众转化过来,然而收效甚微,两种影片类型所辐射的观众群体仍是隔离的。2019年FIRST主动放映创造了影乐趴历史观影人数最高。三年前,伙主想都不敢想在支付影片版权费和放映场租的硬成本后,依靠收取门票费能收支平衡。这一度增强他们来年密集放映非院线片的信心。影院关门,放映计划全部取消后,他只能期待报复性观影的爆发。大四学生范范几次被珠海的观影氛围打击:“我们在大学附近租场地放映,就不懂为什么大学生特别难被调动起来。”票价放映运营了近一年,范范和她的两个朋友立场统一而且坚定,不做院线片和商业观影团。为了保证收支平衡,他们做出了很大的调整,不再和珠海市场死磕。2019年末,票价放映从珠海转移到广州,观影人数增多,暂时解决成本回收的问题,范范打算坚持做下去。如今开学时间一拖再拖,票价的工作都搁置了:“现在放映的话,上座率会低到谷底,肯定赔本。我们都是兼职,即使一直不办活动,也能过得下去。”放映的盈利空间狭窄,稍有不慎就会亏损。现在放映会亏钱,不放反而不会亏,可谓是很多放映组织者百味杂陈的心态。比范范他们早一点,晋中的三个大学生成立了未寻。幸运的是,未寻一直有稳定的观众。天野在晋中读大学,苦于想看的影片在影院的排期少,就主动联系点映机构,第一次放映就吸引了100多人。因为一直在大学城办活动,来的观众主要是大学生群体。他们和影院达成合作减免部分场租,也会做院线影片的提前点映。天野和他的两个朋友,为了放电影,去年跑遍了国内的电影节,得以认识更多的导演、制片人和媒体。三人组一起读书、一起去电影节、一起放电影、一起拍电影、一起考导演研究生、并准备一起投FIRST竞赛。“放电影的时候,灯光暗下那一刻我很满足。可是不知道毕业以后能不能继续,万一去北京读书,就没什么机会了。”原本这个时候天野应该忙于策划开学后的影展,现在他只能在家乖乖上网课和交作业。石家庄独立青年2016年就开始落地FIRST主动放映。独青的前身是十年前的石门电影沙龙,聚集了一大批影视艺术院校的学生和老师,映后谈更偏论坛和学术气质。

郝翰经历过只有20个观众的惨淡岁月,体会过挤满160人的FIRST主动放映现场。虽然郝翰说他们没有因为人气受过重创,但他也坦承团队依然在不断做自我说服和心理斗争:在这座城市坚持放这些电影,到底有没有价值?走不走商业化路线也是很多放映机构面临的抉择。郝翰说:“我们还是想保持一个非营利属性,有想做商业化的人,我们之间的分歧解决不了,就离开。”现在团队成员都是兼职身份,不靠放映赚钱。做了很多年放映,郝翰觉得民间策展人在中国“挺尴尬、不自信”。作为产业放映的末端,难以依靠收取门票盈利,更像影像交流。展映也时常陷入被动,选片的空间狭窄,有时候片子质量不好,但身不由己没得选,“这段时间就这个片子,你说放不放?”他觉得策展人分两种,一种维持着看片选片的状态,一种带着创作之心做积累,享受创作带来“主动权和艺术生命”。他把自己归类在后者。疫情期间,没有放映,他有时间在家里写剧本,筹备一部剧情短片。大柒点映是南宁的艺术机构共阵旗下的子版块。柒大是共阵的员工,因为名字喊着顺口,就被征用来给放映版块命名。2019年柒大找到同志影展合作,走出了放映的第一步。南宁本地的放映活动非常稀缺,年末那场FIRST主动放映连过道票都抢购一空。柒大摩拳擦掌,老是惦记着在南方温暖的春天继续做主动放映。谁能想到转过年来冻了个结结实实,“真的憋,放映空间都关了,现在连四个人打麻将都聚不起来。”2月9号之后,公众号从预告南宁的艺文活动,变成盘点南宁停摆的艺术活动。柒大和同事在南宁的大街小巷收集素材,记录疫情下的市井面貌。周一17年底回南昌生活,一直在找当地电影放映的社群。19年初,他看见其他城市在放《大象席地而坐》和《囚》,然而南昌迟迟没有放映。“我太想在影院看了,既然没人组织,那就我来组织。”维持收支平衡不容易,瓦子角17号去年放了21场电影,亏损5000元,周一自己补贴。他平时工作忙,放电影很难做长远规划:“有就放,没就佛点。”疫情期间他在采访南昌的电影人,准备拍摄一部短片:“不记录点什么,害怕时间冲淡一切。”对于放映没有太多打算,想等一切回到正轨再说。线下放映一停摆,杭州的麻雀放映就开始策划线上电影分享,避免和用户失去互动。婉怡是兼职的放映组织者,她说本来就想做内容策划,现在困在家里正好有时间。麻雀放映是伯德映画的子版块,日常放映偏重品牌建设,院线观影团侧重用户积累。得益于长三角活跃的观影生态,多年的放映活动培养了大批专业影迷,麻雀放映成立一年多,DCP放映的上座率和映后质量都让人对未来充满希望。当然,一如既往地,非院线片的放映并没有被赋予赚钱的重任。婉怡觉得运营的压力不算大,即使上半年一片空白,大不了下半年密集一点放映,一切等院线电影的信号。他们公众号的最新一篇推文是转发杭州市政府的疫情租房补贴。电影在国内的大众传播方式中,除了院线放映、视频网站、影展和手抄本,还有民间各种形式的放映活动。对于那些难以被院线和流媒体接纳的影片,民间放映是少数能和观众见面的渠道。这一次,挡在民间放映面前黑暗的闸门,是比冷酷的商业法则,硬件技术问题,松散不稳定的组织架构,更加迅猛和激烈的疫情。放映赖以生存的线下场景,在2020年伊始突然销声匿迹。放映组织尽全力应对,他们聚焦线上的用户积累和社群运营。除了制作电影相关的内容,还创造了云观影模式:群组中的用户同时通过流媒体观看电影,并在群组中进行映后讨论。这让电影没有彻底流失观众,不被我们的生活轻而易举地遗忘。我们也相信放映组织者的生命力,他们早被磨炼出更强的意志和风险意识,有其他的谋生方式,不放电影会百无聊赖,会憋得慌,但尚未造成灭顶的生存危机。我们说,放映的空间是电影发生的第二在场,是拍摄和制作的回声。FIRST、民间放映组织和观众们,此刻正在等待回声的轰然响起。