我猜,很多爱读书的人都对文学创作者的写作生活充满好奇,而这些人又很少谈及自己如何创作。正如我喜欢的一位作家——木心先生,在他的一部谈创作的书——《木心谈木心》中所说:“最杀手的拳,老师不教的——写作的秘密。”

不给学生教的杀手拳,又怎会随便打给普通读者看。无奈之下,如我这般的普通读者只能退而求其次——偷窥一下这些创作者们的日常生活,哪怕只是作息时间,也好啊。若是有幸得知其一二癖好,便简直如获至宝,考虑着自己也培养起来,万一有助于创作呢,这种事,宁可错试一千,不能放过一个。

带着这样的“雄心壮志”,我翻过一些书,有关于生活的,有关于写作的。比如梅森·柯瑞写的《创作者的日常生活》,毛姆的《作家笔记》,村上春树的《无比芜杂的心绪》,艾克曼的《歌德谈话录》,卡尔维诺的《新千年文学备忘录》,木心的《木心谈木心》……凡此种种,读时赞叹感佩,立志做他们那些习惯和技巧的信徒。

然而,画虎不成反类犬,千回百转之后,我承认了自己是个成不了气候的模仿者,于是,再退而求其更次——为自己寻找同类。一听到有朋友讲“不知怎地,最近一个字也写不出来”,或者,“好几个月没写东西了”,我就由衷激动——原来你也这样!早说啊,我也是!

而当遇到以下这种情况时,我不仅激动,简直激动地跳起来:

理想状态是边写作边编辑,但是没有足够的时间同时做好这两件事。到目前为止,我只写了两篇报道,从圣诞节前几星期到现在,我还没有动过笔。(84页,父写给子)

我停止写作了,我突然觉得文思枯竭。我只能写点令人反胃的陈词滥调,就是写不出富有表现力的词句。所以我停笔了。其实,过去的三个星期,我什么都没写。挺好的。让脑子稍稍休息一下比较好。(76页,子写给父)

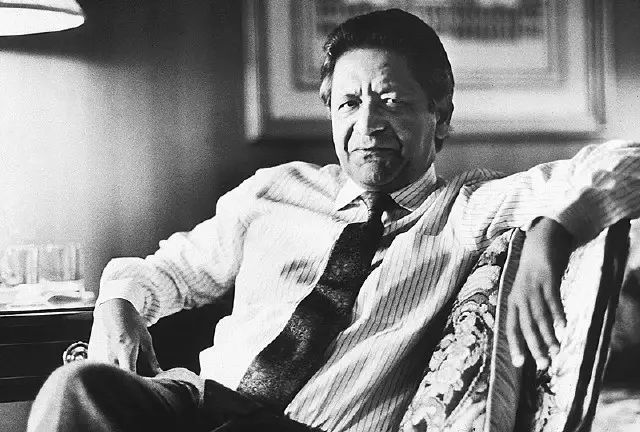

读这两段,觉得激动是因为找到了同类——动辄文思枯竭、无从下笔的同类;激动地跳起来是因为他们不只是我的同类——第一段话的叙述者是2001年荣获诺贝尔文学奖的英国作家V.S.奈保尔的父亲西帕萨德·奈保尔,第二段话的叙述者是V.S.奈保尔。两段同出自一本书——《奈保尔家书》。

《奈保尔家书》收录V.S.奈保尔和他家人的书信往来共249封。其中最打动我的,当属V.S.奈保尔与其父西帕萨德·奈保尔之间的书信。

这对父子不只是我在文思枯竭时寻求安慰的同类,他们更是远在我之上的杰出的创作者。父亲西帕萨德·奈保尔虽没有什么名气,但他作为记者,也屡发文章。虽不时碰壁,但他自信自己的文章很不错,起码自己读来很喜欢。

他之伟大,不在于自己成为了什么人物,而在于在他和风细雨的滋润下,儿子V.S.奈保尔终于在文学上有了巨大成就。他在一封给儿子的家书中说:“不要害怕成为一名艺术家。”

不害怕,在文思枯竭的时候尤其不能害怕。我把西帕萨德·奈保尔说给儿子的话,说给我自己听。因为,像这样的话,我父亲说不来。我的父亲并不懂文学,他只对我说过一句似乎跟文学有关的话——“你将来是要指着笔杆子吃饭的。”

不懂文学的父亲,却懂创作。他是盖房子的工匠,会看图纸,会砸石头,会把亲手砸出的各类形状的石头严丝合缝地砌在一起,形成坚实的地基。从给自己盖房子娶媳妇到给别人家盖房子娶媳妇,他一直以为自己不过是盖房子而已,其实,在我看来,他一直在搞创作。

我欣赏父亲汗流浃背的样子,和汗流浃背时看着砌好的短短一截地基志得意满的样子。他毕生的创作追求是不搬大石头,去砌公园花池里的鹅卵石。他说鹅卵石小小的、光光的、滑滑的,好看。

当我写读书笔记,写到困难时——尤其是关于大部头的书的笔记,我会想起父亲扎地基的样子。我的创作追求大概就是有一天能写出轻轻薄薄的读书笔记,像小鹅卵石一样好看的读书笔记。而一切精巧、轻薄,都要从笨拙、粗糙而来。

多年前,我还是个十四五岁的男孩,跟你现在一样:渴望创作,但写出来的东西空洞乏味……完全是在努力编造,因为我写的或者说我尝试写的东西毫无血肉。我写的故事在生活中没有映照。我现在知道了,如果我写拉普奇,在写的那一刻我就是拉普奇。因此我必须对拉普奇了如指掌,把自己变成拉普奇。从某种意义上说我完全是我;但也完全是我笔下的人物。我以为这就是人格化,就像演员们所做的。我觉得这是触及事物核心的秘诀。你意识到自己缺乏这种才能本身就说明你努力的方向没有错。(51页,父写给子)

父亲西帕萨德·奈保尔对儿子说的这段话再有道理不过了,尤其是那句——“你意识到自己缺乏这种才能本身就说明你努力的方向没有错。”——是因为缺乏而不是拥有,我们才努力。

当我在不知道该写些什么的时候,常感到焦虑。当焦虑持续到一个月的时候,心情会降到最低点,觉得人生少了些什么,多了些什么。少了的,是那种从床上一跃而起趴在书桌前对着键盘的敲击;多了的,是翻了一页又一页别人的书却写不出一个字的空虚。不过,与其说写不出,毋宁说是想不出。

想得出才写得好。

你的成功就在前方。但请提前做好思想准备,在抵达之前会有无数闭门羹。对此一定要有心理准备,这几乎是必不可少的热身……(51页,父写给子)

自己就吃过无数闭门羹的V.S.奈保尔的父亲深知创作之难,更知道作品获得别人认可之难。不过这些难并非无法克服,再难克服,也必须想办法去克服。因为在父亲眼里,作家的生活才是高贵的生活。

一九九九年七月,V.S.奈保尔的经纪人吉伦·艾特肯为《奈保尔家书》写了篇简介,简介中如是描述这对父子的关系:

对于西帕萨德(爸爸)而言,精神生活——作家的生活——即一切:用一双敏锐、幽默、仁慈的眼睛记录男人和女人的生活方式,并且带有自己的独创性,这就是高贵的生活。他在长子维迪亚(V.S.奈保尔)身上发现,这种信仰得到了不可思议的共鸣——说不可思议,是因为儿子并非刻意要跟随父亲的脚步,父亲也不曾力劝儿子这么做。这两个人步调一致,完全没有因分属两代人而难以沟通——写下本书中第一封信的时候,维迪亚才十七岁。(1页)

在奈保尔父子身上,我所看到的,是父对子无声的教育,是子与父无息的默契,就如雅斯贝尔斯在《什么是教育》一书中说的——“教育就是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云。”

这种教育,也是许慎《说文解字》所解释的“教”、“育”的含义所在——“教”,“上所施下所效也”;“育”,“养子使作善也。”在父亲西帕萨德·奈保尔眼中,“善”可以通过写作获得,因为精神生活是高贵的生活,这种高贵,与出身和家境关系不大。

奈保尔家是一个贫困的印度移民家庭,父亲是不得志的记者,终身不弃笔耕但从未正式出版过一本书,虽然他在给儿子的一封信中说过不少类似的话:“我开始相信我可以成为一名作家了。”“我有自信,我能写出一部长篇小说……”

他靠微薄收入养活七个子女,不仅养活,而且给了他们最好的教育。两个儿子获最高国家奖学金入读牛津,其中,V.S.奈保尔继承他的信仰——忠于文学创作,最终获得诺贝尔文学奖。五个女儿也各有所成。这是一个精神高贵的伟大父亲。

童鸣在谈及木心时,也用“高贵”二字予以评价。他说:

木心作品的品质,也是一种高贵。他是“贵族”,不是社会阶级意义上的贵族,是精神上的贵族。木心的话说得更准确。他说他是“贵族”,不过是“贵而不族”的贵族。

我的父亲不懂任何一种关于“贵族”的定义,他给我的教育是最自然的管教,自然到我几乎不太记得他有管教过我。我总是爱怎么淘气就怎么淘气,淘气到没了规矩,被一声“断喝”阻止,然后就像泄了气的皮球蔫在一边。

不过,在外人面前,最基本的家教是有的,待人接物,出入进退,都懂分寸的拿捏。最可贵的,是我在父亲那里继承来的正义感,他不用“正义”这个词,他说“公道”,这倒让我想起了吴献书先生翻译的《理想国》,他将希腊语“Δικαιοσύνης”,译成“公道”,而非“正义”。

如果非要说我的父亲在文化上给了我什么熏陶的话,大概就是他很爱写字。不是用毛笔写,而是用除毛笔字以外的随便什么东西。树枝、石头,都可以。他最爱写的,是家里人的名字,变着花样写。那是我见过的,除了扎根基和逗我玩儿之外,最有耐心的父亲。

V.S.奈保尔的父亲也将极大耐心给了儿子,让儿子把耐心给写作,而我们,最好耐心地读完以下这一段精彩无比的教导:

你若能把这种自然而然的吸引力带到你的任何作品中,那你不管写什么,都会熠熠生辉。我认为,一个人在其作品中有这种自然的流露,大部分是因为不焦虑。他没有为自己立下太大、有时是不可能实现的奋斗目标。我知道因为我是过来人。我若是想讨好读者或者雇主,就会产生焦虑,然后通常会失去平衡,搞砸一切。我开始不那么专注于自己想表达的东西,转而开始琢磨写什么最能讨好那个人。结果自然是矫揉造作。除了你自己,不要去讨好任何人。只须考虑你是否准确地表达出了你想表达的东西——不要卖弄;带着无条件的、勇敢的真诚——你会创造出自己的风格,因为你就是你自己。许多人都会对此心存疑虑,即使是给通俗报刊写东西,也要保持这样的心态。你必须做你自己。一定要真诚。一定要把自己必须说的作为目标,并且说得明白晓畅。若是在追求晓畅的同时不得不忽略语法,那就忽略吧。若是为了追求发音的和谐悦耳不得不使用很长的单词,那就用吧!我的上帝啊!你觉得文学归根结底是什么呢?要发自内心地写作,而不是为了脸面。(58页,父写给子)

不焦虑,要真诚。不悦人,要悦己。这是这位父亲给儿子的忠告。在给儿子的信件中,他说:“劳伦斯就是一位不折不扣的艺术家;总之,眼下你应该像劳伦斯那样想。谨记他常说的话:‘为自己而艺术。我想写才写,不想写就不写。’”(50页)而作为记者的父亲却不大有这样的机会和自由,他说:“是时候写些我在就想写的东西了……是时候做我自己了。我什么时候才有这样的机会呢?”(50页)

真诚地表现自己,便不会焦虑。一旦焦虑,便丧失了高贵,也就等于丧失了写作这种精神生活的真正面貌。真诚表现自己,“自己”,往往是一个多面体:

在我看来,关键不在于这些人(作家)的外在,而在于他们可以召唤出另一个自我。他们可以让自己沉浸于某种精神状态。人能在那个片刻成为他想成为的任何人。难怪威廉·詹姆斯说人拥有多个自我。他也许是对的。我认为他是对的。你可能会唤醒创作的自我、或者政治的自我、放纵的自我、诗人的自我、神秘的自我、圣徒的自我。(59页,父写给子)

诸如此类父亲对儿子写作一事的细心指导,在《奈保尔家书》中随处可见。随着儿子的写作渐渐步入正轨,父亲也成为了需要儿子支持的一方。在写作的路途之上,父子之间相互照亮。

我不想让你觉得我的写作时一种短暂的爆发,可以这么说,我是慢悠悠地、一点一点写出来的。这比完全不写要好。你那些鼓励的话。让我感觉尤其好,因为我知道你不是在奉承我,我对你的评价很有信心。不过,我仍然不希望你对我抱太大希望,因为我要是达不到,你的希望会破灭的。这对于我们俩而言,都是一种痛苦。听着,我并不是说我没有信心。我知道我能写,但我很容易感到疲乏,这也是事实。(143页,父写给子)

得知父亲对写作感到感到疲乏后,儿子如是说:

你手头的素材足够写一百篇小说了。看在老天的分上,开始动笔吧。你很清楚你能写。别找借口了。你一旦动笔,就会发现文思泉涌。不要刻意寻求戏剧性的或很幽默的情节……还有一点,尽可能立即动笔。一两天之内。你会觉得文思干涩,但很快就会恢复状态。我不想对你这样说教,但是我很想听你说你在写作,我想听到你说你一直在写,一直在写。……思考,思考,思考,写作。

我没法告诉你怎样写,我只能督促你写。不要犹豫,甚至打错字也不要去改。尽快写完。记住,想要把小说写得连贯完整,那么最好不要犹豫。相信我,一旦养成立刻动手的习惯,你会发现,肚子里还有几百篇没有写出来的小说……现在就写。风格会自己慢慢形成的。去写吧。写作的关键就是去写。(162页,子写给父)

同样的,担心儿子因为退稿而心情低落——以至于一个多月没有给家里寄信,父亲很快寄去安慰与鼓励:

或者是因为,没有出版社肯接受你的小说?如果是这样,不要绝望。你很清楚,很多最伟大的作家也有过连着好几年被退稿的经历。一旦他们的作品开始出版,那些被退稿的作品也都变成了杰作。所以,不要丧气。(194页,父写给子)

始终坚信儿子一定会在文学上有所成就的父亲,甚至愿意一个人扛起生活重负,允许儿子毕业之后不必为谋求工作而焦灼,而是按自己的意愿投入到文学创作之中。他认定儿子是一块璞玉,只要经过雕琢,必定不同凡响。他在给儿子的信中说:

你完成学业后,如果能谋到一份好差事,那再好不过;如果没有找到好工作,你也完全不必担心。你可以回到家里,过我渴望的生活:专心写作、读书,做喜欢做的事。这就是我希望能够帮到你的地方。我想让你拥有我不曾拥有的机会:写作的时候,有人在背后支持。有两到三年这样的时光足矣。假如到那时你还没有写出好作品,那么你也有足够的时间再找工作。你考虑一下。我是认真的。我怀疑你将来是否会满足于仅有一份工作。我知道其他事情不能让你开心……我的意思是,只有文学上的成就能让你开心。(233页,父写给子)

但是,正如我所说,你根本不需要这样一份工作,你应该成为一个作家。我绝对相信你会出类拔萃,我比其他任何人都要了解你。你可以自由、无拘无束地写上两到三年,到那时你会有所收获。(233页,父写给子)

就这样,一封一封的信,记录着父子情,记录了父子俩如何彼此成就。做父亲的,虽然最终未能圆了自己的作家梦,但他一生从未停下追求的脚步,他已然是一个作家,至少,是儿子眼中的好作家——“我觉得自己还不是个好作家,我知道自己的局限所在。你是西印度群岛上最棒的作家,但是别人只会凭作品评判你。”(162页,子写给父)

父子间书信往来除了提及写作,生活琐事也占有大量篇幅。他们绝非埋首写作而置生活于不顾的人。在给姐姐的信件中,V.S.奈保尔提到,人应该先理解生活再去创作。生活是要过的,不是通过小说用来理解的。换句话说,选择怎样的生活,就是选择怎样地写作。于是,他们常常聊抽烟、恋爱、疾病、茫然、焦灼等等,这些都是让我颇感亲切的事情。从他们对这些琐事的处理上,足以见出好的写作者所拥有的修为。而众多修为中,彼此信任、各自自信占据了最重要的位置。

我无法想象你会写一个不怎么样的故事出来。(41页,父写给子)

你写得不错。我丝毫不怀疑你会成为一名伟大的作家。(46页,父写给子)

儿子V.S.奈保尔最终验证了他父亲的看法,也实现了他十七岁开始萌芽的写作梦。

1949年,V.S.奈保尔十七岁。9月6日,星期二,V.S.奈保尔在给姐姐的信中说:

我想写作,但我怀疑有没有哪个作家想象力像我一样贫乏。(18页)

想象力之贫乏并未影响他后来创作出如此多的杰作:《米格尔街》、《毕司沃斯先生的房子》、《自由国度》、《大河湾》、“印度三部曲”、“美洲三部曲”等。想象力贫乏之所以不会成为他创作的绊脚石,只因“我想写作”,还因站在他背后默默支持的父亲所说的类似的话——你能写好。你将成为伟大的作家。不要害怕。

父亲的鼓励是儿子成就自我的重要原因,而父亲自己,在写作上并未如愿以偿。但无论多么失败,有儿子这一句评价就够了——“收到爸爸的信时多么令人欣喜啊。我若是不认识他,一定会说:有这样的父亲多棒啊。他真会写信。”(53页)

《近思录》有言:“懈意一生,便是自弃自暴。”“惟自暴者据之以不信,自弃者绝之以不为。”奈保尔父子,一生对写作不懈追求,因其“信”与“为”,故而能不自暴,不自弃。

记得父亲常这样说我们“郭氏”家里的人——“这家里的人全凭做害了。”意思是,这家里,人才有的是,都害了。这里的“害”,有受命运摆布的,更多的,无疑是自暴自弃了。

不想自暴自弃的我,想要一生不懈的我,没什么家学渊源,读书写文起步很晚。不知怎地,就喜欢过这样的生活,我想,是被这里的高贵吸引了。

父亲走后许久,母亲收拾旧物,想要扔掉一些东西。当时远在外地的我,电话里嘱咐:“那块匾,我要了。给我留着。”可惜,最终还是没留下。

匾很大,挂在老房子里进门右手边的那面墙上,匾上不知何人题写四个毛笔字——“书香门第”。父亲生前常于匾下烧香磕头。

我能想象,我所行走的路旁,一直有一双目光……

V.S.奈保尔

﹍

文章版权归新经典文化股份有限公司所有

/ 图片来自网络

欢迎转发朋友圈,转载请联系后台

/ 本期编辑:兰川

点击

阅读原文

,了解更多