马克思通常在人的心目中是这样一个人:他自称把社会主义做成了科学的社会主义;他比任何人都作出更多贡献,创造了一个强大的运动,通过对人的吸引和排斥,支配了欧洲近期的历史。讨论他的经济学,或讨论他的政治学(除某些一般方面外),不在本书的范围之内;我打算只把他当作哲学家和对旁人的哲学起了影响的人来讲一讲他。在这一点上,他很难归类。从一个方面看,他跟霍治司金一样,是哲学上的急进主义者的一个结果,继续他们的理性主义和他们对浪漫主义者的反抗。从另一个方面看,他是一个复兴唯物主义的人,给唯物主义加上新的解释,使它和人类历史有了新的关联。再从另外一个方面看,他是大体系缔造者当中最后一人,是黑格尔的后继者,而且也像黑格尔一样,是相信有一个合理的公式概括了人类进化的人。这几方面,强调任何一方面而忽视其他方面,对他的哲学都要有歪曲失真的看法。

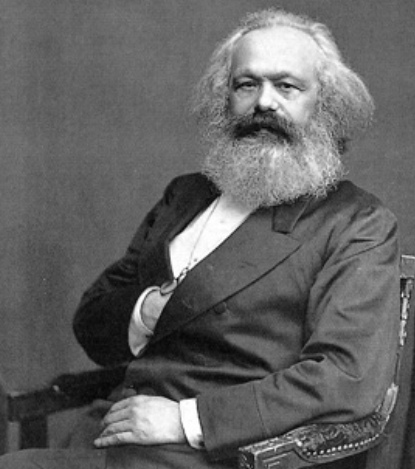

他一生遭遇的事件说明了这种复杂性的部分原因。他是1818年出生的,和圣安布洛斯一样生于特里尔。特里尔在法国大革命和拿破仑时代曾受到法国人很深的影响,在见解方面世界主义色彩比德意志大部分地区浓厚得多。他的祖辈们原是犹太教的律法博士,但是在他幼年时代他的父母成了基督教徒。他娶了一个非犹太系的贵族女子,一生始终对她真挚热爱。在大学时代,他受到了当时还风行的黑格尔哲学的影响,也受到了费尔巴哈反抗黑格尔而倒向唯物主义的影响。他试办过新闻事业,但是他编辑的《莱因报》由于论调过激而被当局查禁。之后,在1843年,他到法国去研究社会主义。在法国他结识了恩格斯,恩格斯是曼彻斯特一家工厂的经理。他通过恩格斯得以了解到英国的劳工状况和英国的经济学。他因而在1848年革命以前得到了一种异常国际性的修养。就西欧而论,他毫不表露民族骗见。对于东欧可不能这么讲,因为他素来是轻视斯拉夫人的。

1848年的法国革命和德国革命他都参加了,但是反动势力迫使他不得不在1849年到英国避难。除几个短暂期间而外,他在伦敦度过了余生,遭受到穷困、疾病、丧子的苦恼,但他仍旧孜孜不倦地着述和累积知识。激励他从事工作的力量一直来自对社会革命所抱的希望,即便不是他生前的社会革命,也是不很遥远的未来的社会革命。

马克思同边沁和詹姆士·穆勒一样,跟浪漫主义丝毫无缘;合乎科学始终是他的目的。他的经济学是英国古典经济学的一个结果,只把原动力改变了。古典经济学家们,无论自觉地或不自觉地,都着眼于谋求既同地主又同雇佣劳动者相对立的资本家的福利;相反,马克思开始代表雇佣劳动者的利益。1848年的《共产党宣言》表现出,他在青年时代怀着新革命运动所特有的炽烈热情,如同自由主义在密尔顿时代曾有过的一样。然而他总是极希望讲求证据,从不信赖任何超科学的直观。

马克思把自己叫做唯物主义者,但不是十八世纪的那种唯物主义者。他在黑格尔哲学的影响下,把他那种唯物主义称作“辩证”唯物主义,这种唯物主义同传统的唯物主义有很重要的不同,倒比较近乎现在所说的工具主义。他说,旧唯物主义误把感觉作用看成是被动的,因而把活动基本上归之于客体。依马克思的意见,一切感觉作用或知觉作用都是主体与客体的交互作用;赤裸裸的客体,离开了知觉者的活动,只是原材料,这原材料在被认识到的过程中发生转变。被动的观照这种旧意义的认识是一个非现实的抽象概念;实际发生的过程是处理 事物的过程。“人的思维是否具有客观的真理性,这并不是一个理论的问题,而是一个实践的问题”,他这样讲。“人应该在实践中证明自己思维的真理性,即自己思维的现实性和力量,……关于离开实践的思维是否具有现实性的争论,是一个纯粹经院哲学 的问题。……哲学家们只是用不同的方式解释 世界,而问题在于改变 世界。” [1]

我想,我们可以把马克思的主张解释成指这个意思:哲学家们向来称作是追求认识的那种过程,并不像已往认为的那样,是客体恒定不变、而一切适应全在认识者一方面的过程。事实相反,主体与客体、认识者与被认识的事物,都是在不断的相互适应过程中。因为这过程永远不充分完结,他把它叫做“辩证的”过程。

否定英国经验主义者所理解的那种“感觉作用”有现实性,对于这个理论万分重要。实际发生的事情,当最接近于英国经验主义者所说的“感觉作用”的意思时,还是叫做“察知”比较好,因为这意味着能动性。实际上——马克思会如此主张——我们察知事物,只是作为那个关连着事物的行动过程的一部分察知的,任何不考虑行动的理论都是误人的抽象观念。

据我所知,马克思是第一个从这种能动主义观点批评了“真理”概念的哲学家。在他的著作中,并没有十分强调这个批评,所以这里我不准备更多谈,等到后面一章中再来考察这个理论。

马克思的历史哲学是黑格尔哲学和英国经济学的一个掺和体。他和黑格尔一样,认为世界是按照一个辩证法公式发展的,但是关于这种发展的原动力,他和黑格尔的意见完全不同。黑格尔相信有一个叫“精神”的神秘实体,使人类历史按照黑格尔的《逻辑学》中所讲的辩证法各阶段发展下去。为什么“精神”必须历经这些阶段,不得而知。人不禁要想,“精神”正努力去理解黑格尔的著作,在每个阶段把所读到的东西匆促地加以客观化。马克思的辩证法除了带有某种必然性而外完全不带这种性质。在马克思看来,推进力不是精神而是物质。然而,那是一种以上所谈的特别意义的物质,并不是原子论者讲的完全非人化的物质。这就是说,在马克思看来,推进力其实是人对物质的关系,其中最重要的部分是人的生产方式。这样,马克思的唯物论实际上成了经济学。

据马克思的意见,人类历史上任何时代的政治、宗教、哲学和艺术,都是那个时代的生产方式的结果,退一步讲也是分配方式的结果。我想他不会主张,对文化的一切细节全可以这样讲,而是主张只对于文化的大体轮廓可以这样讲。这个学说称作“唯物史观”。这是一个非常重要的论点;特别说,它和哲学史家是有关系的。我个人并不原封不动地承认这个论点,但是我认为它里面包含有极重要的真理成分,而且我意识到这个论点对本书中叙述的我个人关于哲学发展的见解有了影响。首先,我们结合马克思的学说来论一论哲学史。

从主观方面讲,每一个哲学家都自以为在从事追求某种可称作“真理”的东西。哲学家们关于“真理”的定义尽可意见分歧,但是无论如何真理总是客观的东西,是在某种意义上人人应该承认的东西。假使谁认为全 部哲学仅仅 是不合理的偏见的表现,他便不会从事哲学的研究。然而一切哲学家会一致认为有不少其他哲学家一向受到了偏见的激使,为他们的许多见解持有一些他们通常不自觉的超乎理性以外的理由。马克思和其余人一样,相信自己的学说是真实的;他不认为它无非是十九世纪中叶一个性喜反抗的德国中产阶级犹太人特有的情绪的表现。关于对一种哲学的主观看法与客观看法的这种矛盾,我们能够说些什么话呢?

就大体上讲,我们可以说直到亚里士多德为止的希腊哲学表现城邦制所特有的思想情况;斯多葛哲学适合世界性的专制政治;经院哲学是教会组织的精神表现;从笛卡尔以来的哲学,或者至少说从洛克以来的哲学,有体现商业中产阶级的偏见的倾向;马克思主义和法西斯主义是近代工业国家所特有的哲学。我觉得,这一点既真实也很重要。不过,我认为马克思有两点是错误的。第一,必须加以考虑的社会情况有经济一面,同样也有政治一面;这些情况同权力有关,而财富只是权力的一个形式。第二,问题只要一成为细节上的和专门性的,社会因果关系大多不再适用。这两点反对意见中头一点,我在我写的《权力》(Power)一书中已经讲过了,所以我不准备再谈。第二点和哲学史有比较密切的关系,我打算就它的范围举一些实例。

先拿共相问题来说。讨论这个问题的最初是柏拉图,然后有亚里士多德、有经院哲学家、有英国经验主义者、还有最近代的逻辑学家。否认偏见对哲学家们关于这个问题的见解有了影响,是说不过去的。柏拉图受了巴门尼德和奥尔弗斯教的影响;他想要有一个永恒世界,无法相信时间流转有终极实在性。亚里士多德比较偏经验主义,毫不厌恶现实的平凡世界。近代的彻底经验主义者抱有一种和柏拉图的偏见正相反的偏见:他们想到超感觉的世界就觉得不愉快,情愿尽一切努力避免必得相信有这样的世界。但是这几种彼此对立的偏见是长久存在的,同社会制度只有比较远的关系。有人说爱好永恒事物是靠旁人的劳动为生的有闲阶级的本色。我看这未必正确。艾比克泰德和斯宾诺莎都不是有闲绅士。反之,也可以极力说,把天堂当成一个无所事事的场所的想法,是那些只求休息的疲累劳工的想法。这样的辩论能够无止境地进行下去,毫无结果。

另一方面,如果注意一下关于共相的争论的细节,便知道双方各能作出一些对方会承认为确实的论据。在这个问题上亚里士多德对柏拉图的某些批评,差不多已经普遍为人认可了。在最近,固然还没有得出决断,可是发展起来一个新的专门技术,解决了许多枝节问题。希望不太久以后,逻辑学家们在这个问题上可以达到明确的意见一致,这也不是不合理的。

再举第二个实例,我们来看本体论论证。如前所述,这个论证是安瑟勒姆首创的,托马斯·阿奎那否定它,笛卡尔承认它,康德驳斥它,黑格尔使它又复旧。我认为可以十分断然地讲,由于对“存在”概念进行分析的结果,现代逻辑已经证明了这个论证是不正确的。这不是个人气质的问题或社会制度的问题;而是一个纯粹专门性问题。驳倒这个论证当然并不构成认定其结论(即神存在)不对的理由;假使构成这种理由,我们就无法设想托马斯·阿奎那当初会否定这个论证了。

或者,拿唯物主义这个问题来说。“唯物主义”是一个可以有许多意义的字眼;我们讲过马克思根本改变了它的含义。关于唯物主义究竟对或不对的激烈论争,从来主要是依靠避免下定义才得以持续不衰。这个名词一下出定义,我们就会知道,按照一些可能下的定义,唯物主义之不对是可以证明的;按照某些别的定义,便可能是对的,固然没有确切理由这样认为;而再按照另外一些定义,存在着若干支持它的理由,只不过这些理由并不确凿有力。这一切又是随专门性考虑而定,跟社会制度没有丝毫关系。

事情的真相其实颇简单。大家习惯上所说的“哲学”,是由两种极不同的要素组成的。一方面,有一些科学性的或逻辑性的问题;这些问题能够用一般人意见一致的方法处理。另一方面,又有一些为很多人热烈感兴趣、而在哪一方面都没有确实证据的问题。后一类问题中有一些是不可能超然对待的实际问题。在起了战争时,我必须支持本国,否则必定和朋友们及官方都发生痛苦的纠纷。向来有许多时期,在支持公认的宗教和反对公认的宗教之间是没有中间路线的。为了某种理由,我们全感到在纯粹理性不过问的许多问题上不可能维持怀疑的超然态度。按哲学一词的极其通的意义讲,一套“哲学”即这种超乎理性以外的诸决断的一个有机总体。就这个意义的“哲学”来说,马克思的主张才算基本上正确。但是,甚至按这个意义讲,一套哲学也不单是由经济性的原因决定的,而且是由其他社会原因决定的。特别是战争在历史因果关系上参与作用;而战争中的胜利并不总归于经济资源最丰富的一方。

马克思把他的历史哲学纳入了黑格尔辩证法所提出的模子,但事实上只有一个三元组是他关心的:封建主义,以地主为代表;资本主义,以工业雇主为代表;社会主义,以雇佣劳动者为代表。黑格尔把民族看作是传递辩证的运动的媒介;马克思将民族换成了阶级。他一贯否认他选择社会主义或采取雇佣劳动者的立场有任何道德上或人道主义上的理由;他断言,并不是说雇佣劳动者的立场从道德上讲比较好,而是说这个立场是辩证法在其彻底决定论的运动中所采取的立场。他本来满可以讲他并没有倡导社会主义,只是预言了社会主义。不过,这样讲不算完全正确。毫无疑问,他相信一切辩证的运动在某种非个人的意义上都是进步,而且他必定认为社会主义一旦建成,会比已往的封建主义或资本主义给人类带来更多的幸福。这些信念想必支配了他的一生,但是就他的著作来说,这些信念却大部分是隐而不露的。不过,有时候他也抛开冷静的预言,积极地激励反叛,在他写的所有的东西里面都隐含着他的那些貌似科学的预言的感情基础。

把马克思纯粹当一个哲学家来看,他有严重的缺点。他过于尚实际,过分全神贯注在他那个时代的问题上。他的眼界局限于我们的这个星球,在这个星球范围之内,又局限于人类。自从哥白尼以来已经很显然,人类并没有从前人类自许的那种宇宙重要地位。凡是没彻底领会这个事实的人,谁也无资格把自己的哲学称作科学的哲学。

和局限于地上事务这件事相伴随的是乐于信仰进步是一个普遍规律。这种态度是十九世纪的特色,在马克思方面和在他那个时代的其他人方面同样存在。只是由于信仰进步的必然性,所以马克思才认为能够免掉道德上的考虑。假如社会主义将要到来,那必是一种事态改进。他会毫不迟疑地承认,社会主义在地主或资本家看来不像是改进,但是这无非表示他们同时代的辩证运动不谐调罢了。马克思自称是个无神论者,却又保持了一种只能从有神论找到根据的宇宙乐观主义。

概括地说,马克思的哲学里由黑格尔得来的一切成分都是不科学的,意思是说没有任何理由认为这些成分是正确的。

马克思给他的社会主义加上的哲学外衣,也许和他的见解的基础实在没大关系。丝毫不提辩证法而把他的主张的最重要部分改述一遍也很容易。他通过恩格斯和皇家委员会的报告,彻底了解到一百年前存在于英国的那种工业制度骇人听闻的残酷,这给他留下了深刻印象。他看出这种制度很可能要从自由竞争向独占发展,而它的不公平必定引起无产阶级的反抗运动。他认为,在彻底工业化的社会中,不走私人资本主义的道路,就只有走土地和资本国有的道路。这些主张不是哲学要谈的事情,所以我不打算讨论或是或非。问题是这些主张如果正确便足以证实他的学说体系里的实际重要之点。因而那一套黑格尔哲学的装饰满可以丢下倒有好处。

马克思向来的声名史很特殊。在他本国,他的学说产生了社会民主党的纲领,这个党稳步地发展壮大,最后在1912年的普选中获得了投票总数的三分之一。第一次世界大战之后不久,社会民主党一度执政,魏玛共和国的首任总统艾伯特就是该党党员;但是到这时候社会民主党已经不再固守马克思主义正统了。同时,在俄国,狂热的马克思信徒取得了统治权。在西方,大的工人阶级运动历来没有一个是十足马克思主义的运动;已往英国工党有时似乎朝这个方向发展过,但是仍旧一直坚守一种经验主义式的社会主义。不过,在英国和美国,大批知识分子受到了马克思很深的影响。在德国,对他的学说的倡导全部被强行禁止了,但是等推翻纳粹之后 [2] 预计可以再复活。

现代的欧洲和美洲因而在政治上和意识形态上分成了三个阵营。有自由主义者,他们在可能范围内仍信奉洛克或边沁,但是对工业组织的需要作不同程度的适应。有马克思主义者,他们在俄国掌握着政府,而且在其他一些国家很可能越来越有势力。这两派意见从哲学上讲相差不算太远,两派都是理性主义的,两派在意图上都是科学的和经验主义的。但是从实际政治的观点来看,两派界线分明。在上一章引证的詹姆士·穆勒的那封讲“他们的财产观显得真丑”的信里,这个界线已然表现出来。

可是,也必须承认,在某些点上马克思的理性主义是有限度的。虽然他认为他对发展的趋向的解释是正确的,将要被种种事件证实,他却相信这种议论只会打动那些在阶级利益上跟它一致的人的心(极少数例外不算)。他对说服劝导不抱什么希望,而希望从阶级斗争得到一切。因而,他在实践上陷入了强权政治,陷入了主宰阶级论,尽管不是主宰民族论。固然,由于社会革命的结果,阶级划分预计终究会消失,让位于政治上和经济上的完全谐和。然而这像基督复临一样,是一个渺远的理想;在达到这理想以前的期间,有斗争和独裁,而且强要思想意识正统化。

在政治上以纳粹党和法西斯党为代表的第三派现代见解,从哲学上讲同其他两派的差异比那两派彼此的差异深得多。这派是反理性的、反科学的。它的哲学祖先是卢梭、费希特和尼采。这一派强调意志,特别是强调权力意志;认为权力意志主要集中在某些民族和个人身上,那些民族和个人因此便有统治的权利。

直到卢梭时代为止,哲学界是有某种统一的。这种统一暂时消失了,但也许不会长久消失。从理性主义上重新战胜人心,能够使这种统一恢复,但是用其他任何方法都无济于事,因为对支配权的要求只会酿成纷争。

[1] 《关于费尔巴哈的十一条提纲》(Eleven Theses on Feuerbach),1845。引文见《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》单行本,人民出版社1972年版,第50页和第53页。——译者

[2] 作者执笔时是在1943年。