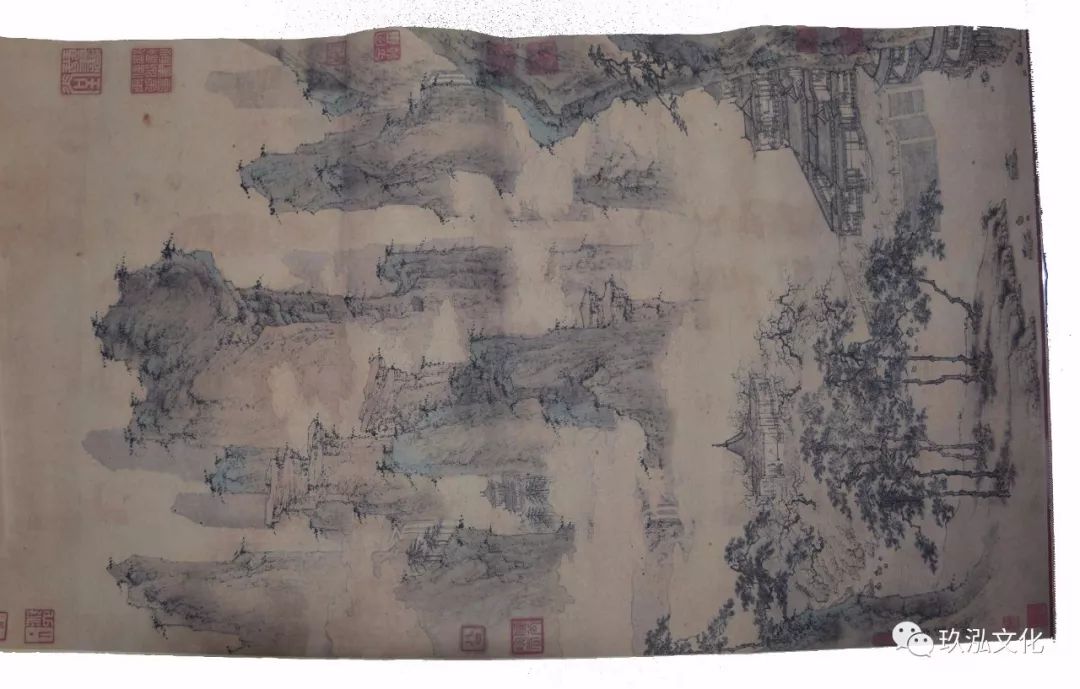

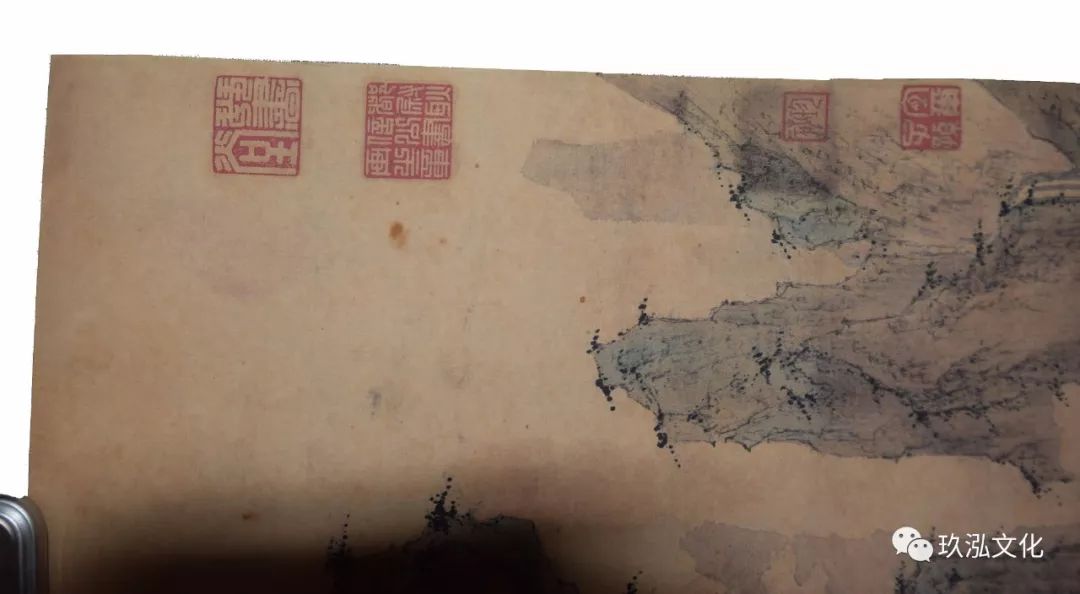

仇英仙山楼阁

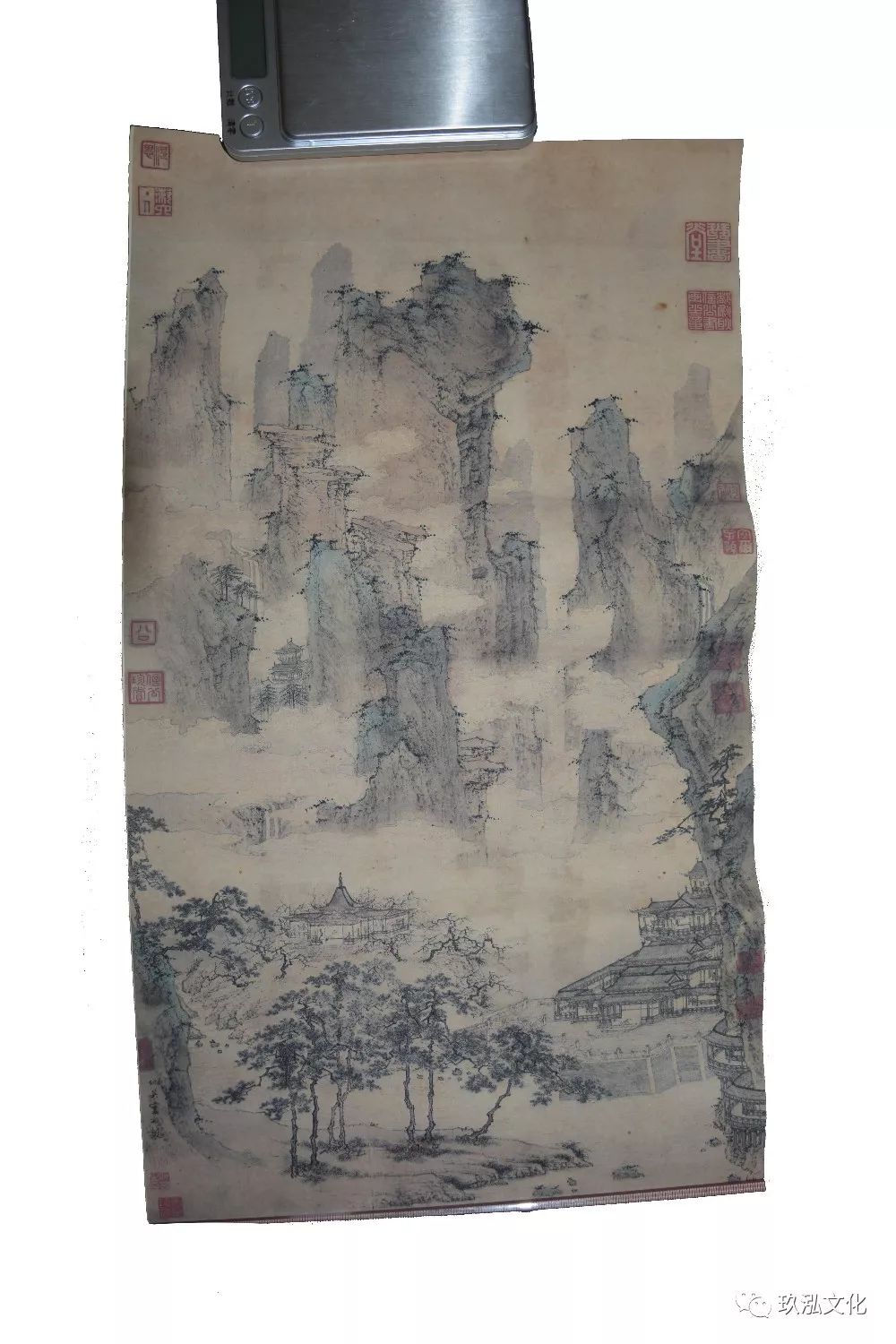

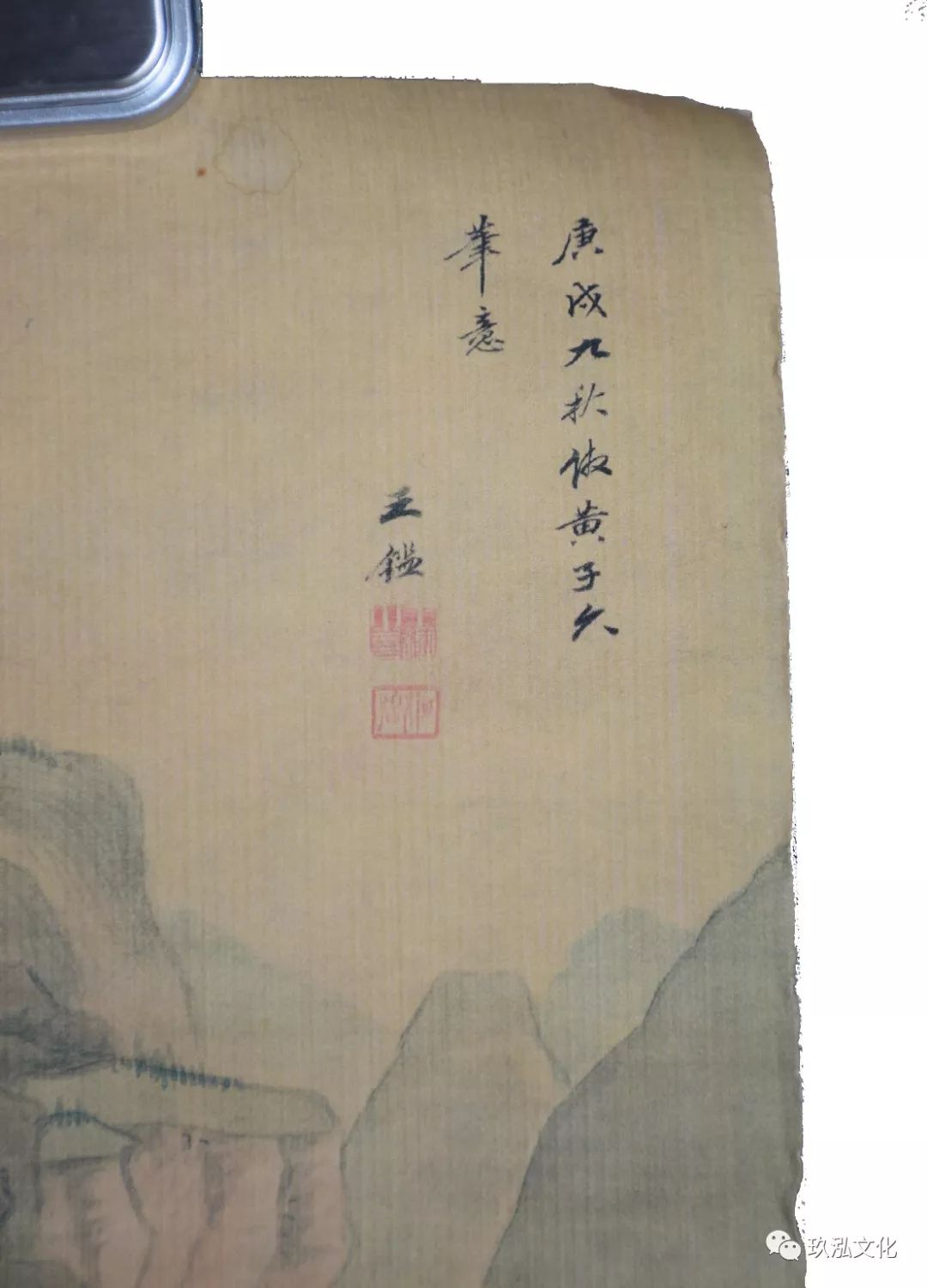

王鑑山水画

长:46cm 宽:27.5cm

长:45cm 宽:27cm

编号:JHPMFW-00325

仇 英(1482—1559),字实父,号十洲,汉族,江苏太仓人,后移居吴县。明朝著名画家,画法主要师承赵伯驹和南宋“院体”,擅画人物,尤长仕女,既工设色,又善水墨、白描,能运用多种笔法表现不同对象,或圆转流美,或劲丽艳爽,偶作花鸟,亦明丽有致。是“明四家”之一。

仇英人物画的主要技法形式为工笔重彩法,其渊源远绍唐宋,近受杜堇和唐寅的沾溉。仇英的人物画、历史故事画和仁女画,有浓重的古典主义倾向,但处在商业经济滋长和文人画兴盛的社会条件下,他的创作出现了走向通俗化和文化化的双向衍变,从而造成他作品中蕴含着多重美学品味。

《仙山楼阁图》,明代著名画家仇英所作,绢本,设色,纵:118厘米,横:41.5厘米。仇英此图即脱胎于南宋“院体”,又兼容文人画之长,具雅逸之致。画面青山白云,翠竹苍松,水阁临流,阁中二人对坐观望山景。特写的景致,劲遒的松枝,坚峭的山石,劲利的用笔,以及小斧劈皴等,都存“院体”遗规。

此画青山白云,翠竹苍松,水阁临流,阁中二人对坐观望山景。特写的景致,劲遒的松枝,坚峭的山石,劲利的用笔,以及小斧劈皴等,都存“院体”遗规。

而构图左右对称,趋于平衡,突破边角之景;用线细劲而含蓄秀润,少刻露之痕;皴法中夹以类似折带、乱柴皴的短斫,显得随意灵动;墨色轻淡融和,色调明快。

如杨翰在《扫石轩画谈》中所评:“笔笔皆如铁丝,有起有止,有韵有情,亦多疏散之气,如唐人小楷、令人探索无尽。”

王鉴(1598-1677年),字元照,一字圆照,号湘碧,又号香庵主,江南太仓人,明末清初画家,"四王"之一。崇祯六年(1633年)举人。后任廉州府知府,世称"王廉州"。

“四王”是指王时敏,王鉴,王翚,王原祁四位明末清初的山水画家。他们的绘画有共同的艺术特征,即追求笔墨,注重摹古,因此被称为“清初四王”。

“四王”通过“仿古”总结历代绘画大师程式语言,形成了“集大成、开生面”的艺术风貌,引领了整个清代及近现代绘画艺术长达三百余年,被誉为“国朝正统”、“南宗正脉”。

王鉴出生于书香门第,祖父是明嘉靖二十六年进士、官至南京刑部尚书、大名鼎鼎的晚明文坛盟主王世贞;父亲王士骐是明万历十七年进士,官至吏部员外郎。

殷实的家庭底蕴,在文化艺术上给王鉴提供良好的成长氛围和学习条件。他少年时代学画董源,自幼就有了很高的摹古起点,为他奠定了纯正的文人画笔墨语言基础。

他一生的画业就是沿着董其昌注重摹古的方向发展,继续揣摩董源、巨然、吴镇、黄公望等诸多前辈大家的笔意,仿古吸收并转化古人的笔墨结构,形成了自己丰富的山水画语言。

尤其是他的青绿设色山水画,缜密秀润,妩媚明朗,综合了沈周、文征明清润明洁的画风,清雅的书卷气息跃然纸上。

他擅长山水,运笔出锋,用墨浓润,树木丛郁,后壑深邃,皴法爽朗空灵,匠心渲染,有沉雄古逸之长。间作青绿重色,亦能妍丽融洽。信云林山水意极绵密。

当今,重提“四王”绘画的价值,对继承传统有着特别的意义。