本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

评论区话题丨你怎么看罗马军队每况愈下?

在古今中外历史上,我们经常能看到一国君主领兵御驾亲征的军事案例。

特别是一些军事帝国或王朝的开国帝王,更是十分频繁地进行对外征战。比如人们耳熟能详的唐宗宋祖和一代天骄成吉思汗。

对这些统治者而言,亲自带兵征战不仅能够打败敌军、进而降服敌国或开疆拓土,更是捞取威望和巩固自身统治的绝好良机。

因此,无论身处什么时代,哪怕面临外敌入侵、风雨飘摇的险恶局势,只要领导人自认有能力扭转乾坤,他就不会放过亲征的良机。

不过,俗话说事物都有两面性,由于进行战争总是存在战败的可能,御驾亲征自然也不可避免地存有阵亡被俘的危险。

如果说某位君王在国势蒸蒸日上、后继者亦有能力复仇的背景下战死疆场,人们还能给予其马革裹尸的正面评价的话,那么当他在王朝衰败、强敌环伺的时代遭此噩运,却只能被后世钉上耻辱柱、成为不自量力的典型代表。特别是那些第一个吃螃蟹者,在遭遇一场如此糟糕的战役之后,其名誉声望上往往再无翻身之机。不幸的是,对罗马帝国而言,阿布里图斯之战就是这样一次代价惨痛的噩梦。因为正是在此战中,出现了帝国历史上首位战败身亡的罗马皇帝,而后者的阵亡也开启了罗马/拜占庭帝国此后多位君主阵亡被俘的耻辱履历。

黄袍加身的将军

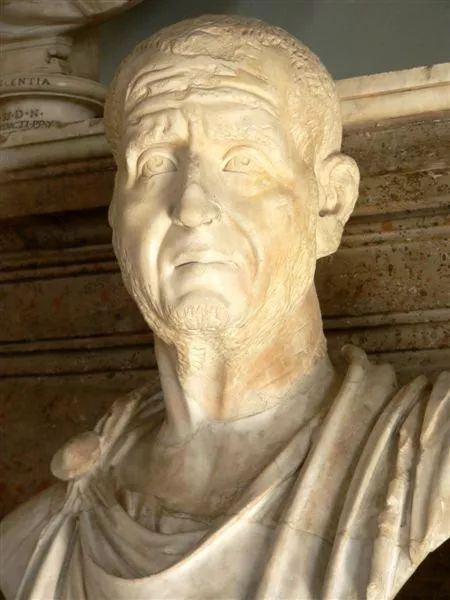

德西乌斯的雕像

阿布里图斯战役是与罗马皇帝德西乌斯的名字紧密联系在一起的。

这位皇帝原是前任菲利普在位时期的元老,因受后者器重而得以领兵镇压公元248年反叛的麦西亚驻军副将帕卡提亚努斯。但他在途中突然为士兵黄袍加身,最终于 249年9月的维罗纳之战中杀死其恩主,成为新任罗马元首。

或许是为了显示继承帝位的合法性,德西乌斯在其姓名上增添了"图拉真"的显赫名字,西比尔预言书对此也奉承道:

图拉真之后还有一位君王将会兴旺罗马、在战争中大放光彩,他来自达西亚。

但是与预言书所述相反,尽管德西乌斯在其名字前加上了显赫的头衔,他的才能却无一能与那位伟大的征服者相匹配。

在他登基后,帝国内部仍有许多嫉妒和不满其身无寸功却一步登天的骄兵悍将。新任皇帝也无法有效约束他们,叛乱依然此起彼伏。

帝国外部则遭到新出现的强大对手日耳曼蛮族哥特人的侵袭,这位"图拉真第二"同样无法予以及时制止。

更糟糕的是,为了夺取最高统治权,德西乌斯将多瑙河下游的驻军抽调前往维罗纳战斗。虽然他打赢了竞争者,却为哥特人的入侵大开方便之门,因此其统治从一开始就埋下了日后阿布里图斯失败的伏笔。

德西乌斯统治时期发行的银币

不一样的蛮族对手

多年来 边境的个日耳曼集团都是罗马的心腹大患

德西乌斯的对手同样与图拉真面对的达西亚人完全不同。

哥特人是公认的帝国自接触北方蛮族以来遇到过的最强大的日耳曼人集团。他们最早来自北欧,却在此后逐渐南迁至黑海北岸,并取代萨尔马提亚族裔的罗克萨拉尼人成为当地霸主。这就让他们不可避免地继承了后者与罗马人的征战传统。

哥特人第一次被古典学者明确记载的与帝国的冲突发生于公元238年。

当时,他们攻占并洗劫了黑海沿岸的帝国边境小镇希斯特里亚,仅仅由于当地官员的贿赂下方才心满意足地撤走。到了公元 249年,蛮族某部在酋长阿尔冈特带领下卷土重来,进一步侵袭了多布罗加直至马尔西安诺波利斯的麦西亚腹地。按拜占庭史学家约尔达尼斯所述,当时还是元老的德西乌斯被菲利普派来维持秩序。但他对狙击敌人入侵束手无策,最后听任哥特人满载而归。

我们注意到,在上述入侵事件中,罗马皇帝的无能表现显然刺激了其它哥特部落竞相争先的胃口。

因为距阿尔冈特入侵时隔不到一年,新一波的入侵蛮族就再次点燃了帝国边境的烽火。哥特人此次联合了卡尔庇人和巴斯塔奈人等帝国的日耳曼老对手,实力异常雄厚。其国王克尼瓦麾下武士仅哥特人就超过70000之众!

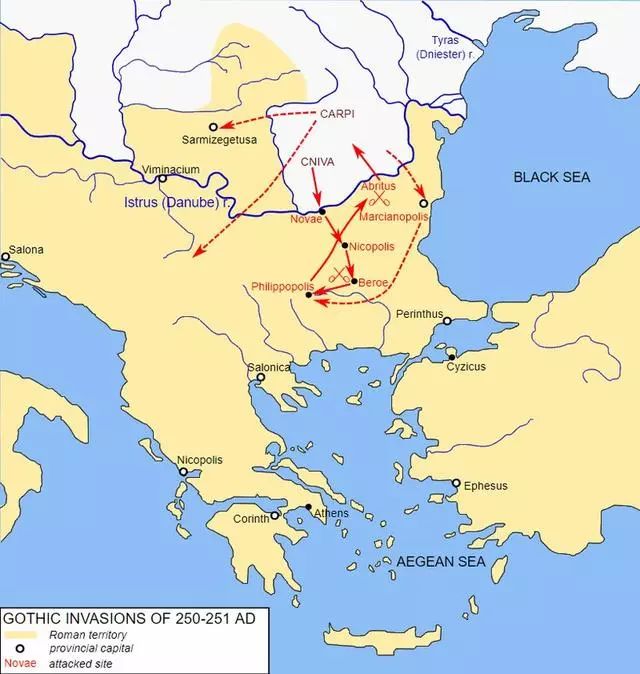

这些入侵者于250年春,突破了帝国的多瑙河防线。随后兵分三路:

卡尔庇人脱离大部队单独前往进攻达西亚。

另有少部分的哥特战士翻越哈伊姆斯山脉,抵达并开始围攻色雷斯重镇腓力庇。

而克尼瓦则带领7万人的哥特主力从敖斯库斯沿多瑙河逆流直取诺瓦伊。

分兵三路南下的哥特人集团

毫无疑问,巴尔干半岛遍地狼烟的危局,迫使平庸的德西乌斯必须立即采取行动予以制止。否则就会让其本已危如累卵的统治根基彻底崩溃。正因如此,虽然这位皇帝明知自己并非出类拔萃的战将,仍然不得不领兵踏上征途,其一生的悲剧命运就此注定。

罗马人的反击一开始似乎显得卓有成效。负责守卫诺瓦伊这一多瑙河战略要地的麦西亚总督伽卢斯,迅速挫败了克尼瓦对当地的围攻,迫使后者南撤与围攻腓力庇的哥特军队会合。皇帝本人也将独自作战的卡尔庇人驱逐出达西亚。但罗马军队随后就开始遭遇到一连串灾难性的打击。

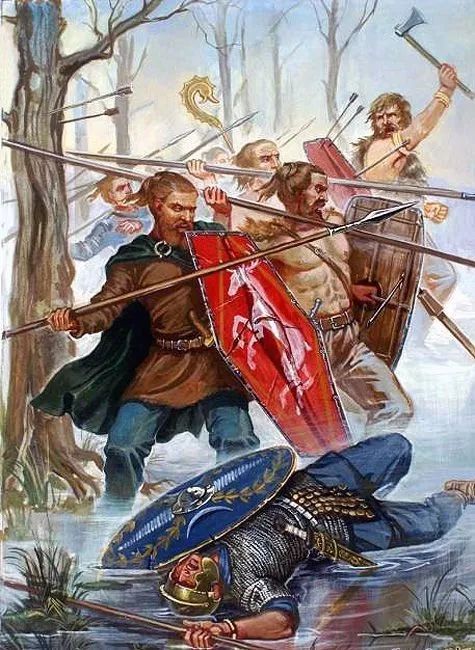

公元 250年晚春,德西乌斯企图跟踪哥特主力,却在腓力庇东北的贝洛伊遭到对方伏击,几乎损失了全部的辅助军队,腓力庇很快也因内奸泄密而被攻陷,全城遭到洗劫。

洗劫腓立比的蛮族军队

罗马皇帝不得不撤回诺瓦伊重组军队,将失去保护的色雷斯留给入侵者蹂躏。直到来年春季,抢得盆满钵满的蛮族们开始志得意满地踏上归途。自以为形势对己有利的德西乌斯,未经详细勘察,即匆忙前往截击哥特人。

于是在251年的6月,他就在阿布里图斯附近的决定性战场上重蹈了远比贝洛伊代价沉重的覆辙。

公元3世纪的罗马军团士兵

连番失误致惨败

今日的战场遗址

阿布里图斯地处麦西亚行省东部边境的多瑙河下游,西距马尔西安诺波利斯40英里。这里地势平坦,很适合作为大规模军事冲突的战场。显然,德西乌斯十分急迫地希望能在此地取得对蛮族的重大胜利,借以稳固自己岌岌可危的帝位。

因此战斗爆发后,他就下令士兵勇猛向前。

罗马军队的实力相比蛮族自然是更胜一筹。在过去的一年里,德西乌斯将诺瓦伊周围的所有驻军抽调重组为一支大军,数量达到惊人的80000人。

如此庞大规模的军队显然是罗马皇帝自信能战胜敌人的最大保证。但是,德西乌斯却在出征伊始就犯了第一个致命错误,这支大军在早先的贝洛伊之败失去了辅助士兵的力量。后者是罗马投掷远程火力和骑兵迂回的主要保障,一旦在战斗中出现突发情况,缺乏辅助部队将是极为不利的落败因素。遗憾的是,德西乌斯急躁的性格让其等不到及时招募辅助士兵,就匆忙赶赴战场,从而埋下了战斗的隐患。

骑兵等辅助力量的缺席 严重影响了罗马军队的战斗力

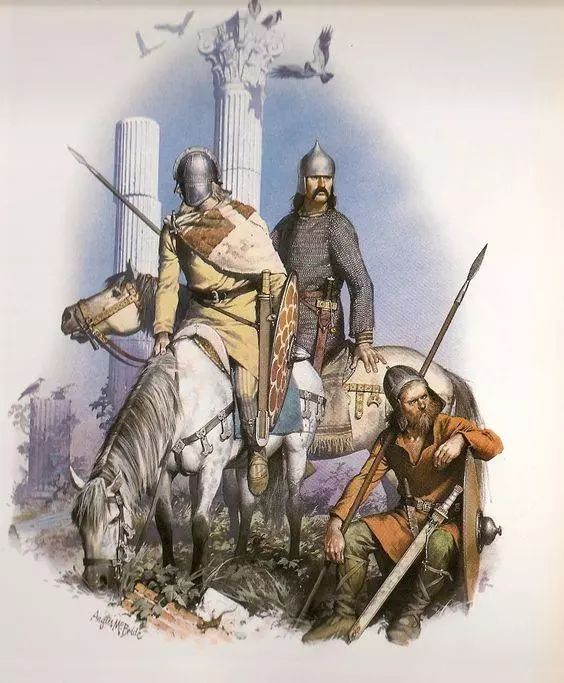

与罗马皇帝估测的相反,作为敌人的哥特军队并非易与之辈。

和多数日耳曼部落不一样,哥特军队不仅包括手持战斧短矛等武器、以肉搏见长的猪突步兵,还拥有一支擅长骑术的骑兵,具备多数日耳曼人无法比肩的机动能力。他们甚至组建了弓箭手部队,战力远比早期日耳曼部落强大。至于其国王克尼瓦,更是极富战术涵养的统帅。我们可以从德克西普斯描述克尼瓦围攻腓力庇的过程中,哥特人]修建了一个距离敌人不远可以随时监控的营寨。这样就能在短时间内发起有准备的袭击,但他们严格限制夜间照明,以防敌人发现。

显然,对罗马人而言,战胜这样一支指挥有序、实力相当的敌人,绝非一项简单的任务。

根据拜占庭历史学家佐西姆斯的表述,克尼瓦将部分军队布置为三列,组成防御阵型抵挡罗马人的进攻。

当后者迅速靠近后,战斗即以双方均十分熟悉的血腥肉搏来解决。罗马军团士兵依托大盾和阵型的掩护,用缓慢却不可逆转的前进速度推击阻挡的哥特人,而蛮族也依仗自己更强健的体魄和简易工事时不时地予以反击,战斗进行得异常激烈。

3世纪的哥特人在武器 兵种和战术上都有了巨大进步

德西乌斯之子赫伦尼乌斯就是在一次大胆进攻中,因疏于防范而被哥特弓箭手射穿了喉咙。此事无疑刺激了皇帝的情绪。

虽然为了安抚士兵而若无其事地宣称没人会为此悲伤!仅仅一个军人的死亡,不是帝国的什么严重损失。但鉴于德西乌斯此后一心只想要为儿子复仇而率众猛攻的举动,显然表明他已丧失了基本的战场判断能力。这正是克尼瓦所希望对手犯下的错误,因为他的真正目的,乃是引诱敌人进入伏击圈。

事实上,与罗马军团初期激烈交战的三列哥特军队并非克尼瓦的主力。

他们仅仅是引诱罗马人的钓饵,其与后者激烈的搏斗,也是为了让罗马指挥官误以为自己是哥特人的殿后部队。目的在于掩护尚处战场后方的国王主力,从而促使上当的敌人继续追击。

因此,直到失去理智的德西乌斯终于击溃了哥特人的阻挡,仍然一马当先冲锋在前。

最终,他才发现自己犯下了开战以来的第二个错误,未曾事先勘测地形!

原来,克尼瓦将三列哥特诱饵部署在了一片宽阔的沼泽地之前。

他真正的主力,则埋伏在沼泽地四周的低矮草丛之间。等到罗马人击败诱饵部队并继续向前推进后,很容易落入沼泽地的陷阱。