今年春节,又要在英国过了。

在英国过节的气氛基本仅限于中国城,满天的大红灯笼,配上大年初一的敲锣打鼓舞龙舞狮。

小伙伴们一起吃饭+包饺子是必须的,看春晚(虽然是白天)也是肯定会做的。

倒没有什么特别的感觉,因为去年春节回家,和平日里回家也没什么太大的区别。

国外肯定没年味儿,国内人人又都说年味儿淡了。

国外肯定没年味儿,国内人人又都说年味儿淡了。

似乎其实在哪儿,过法都差不了太多。

在中国超市采购年夜饭食材的时候,我突然看到了一包旺旺仙贝,突然勾起了我对小时候过春节的回忆,一股脑地袭了上来。

所以我今儿不说英国那些事儿了,说点过去过年的事儿。

所以我今儿不说英国那些事儿了,说点过去过年的事儿。

记得小时候,从刚喝过腊八粥,家里就开始为过年张罗起来了。

家里各种囤货啊,报纸包的大白菜摆满了一楼道,泡着腊八蒜的醋罐子就搁在阳台,各种大鱼大肉塞满了一冰箱。

小年一过,二十四就要做大扫除,从窗帘到被褥全都得清一遍,老妈把压箱底儿的货拿出来扫尘,我们小孩子就跑去贴福字儿。

小年一过,二十四就要做大扫除,从窗帘到被褥全都得清一遍,老妈把压箱底儿的货拿出来扫尘,我们小孩子就跑去贴福字儿。

福字儿当然越大越好,还得倒过来贴,春联就算上面一半的字儿都看不懂,也得登梯爬高去贴好咯。

到了除夕那天,对年夜饭充满了期待,但是真到了吃的时候,反而吃不下去了。

到了除夕那天,对年夜饭充满了期待,但是真到了吃的时候,反而吃不下去了。

因为白天零食吃太多= =

这可是一年里唯一可以随便吃零食,就算正经饭没胃口,家长也不会生气的时候,还不得可劲儿吃?!

旺旺大礼包过年才能看得着,一般一大包里面各种零食都只有一样,我还记得跟表姐抢仙贝差点打起来。。。

结果在父母的劝架下,以猜拳的形式,我输掉了。。。我记它一辈子嗯!

结果在父母的劝架下,以猜拳的形式,我输掉了。。。我记它一辈子嗯!

上好佳和乖乖这俩牌子更常见些,膨化食品吃得满手黄,最后还在那儿意犹未尽地嘬手指。

名正言顺地买一堆奇多和小浣熊,吃不吃的不重要,就为了里面那个龙珠字母磁贴,还有水浒卡。。。

名正言顺地买一堆奇多和小浣熊,吃不吃的不重要,就为了里面那个龙珠字母磁贴,还有水浒卡。。。

虾条三巨头,亲亲、咪咪(那时候这俩字还没有别的意思。。。)、美美,反正全都叫叠字儿,也分不出来哪个是哪个

虾条三巨头,亲亲、咪咪(那时候这俩字还没有别的意思。。。)、美美,反正全都叫叠字儿,也分不出来哪个是哪个

还有什么太阳锅巴啦,小熊饼啦,蛋酥卷啦,满满当当能摆一桌子。

还有什么太阳锅巴啦,小熊饼啦,蛋酥卷啦,满满当当能摆一桌子。

糖果种类没现在这么多,但是全部都印象深刻,比如不老林和大白兔,那是必备。

喔喔和佳佳这一只鸡一只猴简直不能再熟悉!

喔喔和佳佳这一只鸡一只猴简直不能再熟悉!

足球巧克力我到都不知道是啥牌子的,但是过年家里肯定有这么一盘

足球巧克力我到都不知道是啥牌子的,但是过年家里肯定有这么一盘

现在才知道这玩意儿居然是台湾产的,学名叫哈哈球。。。吃这么多年白吃了

虾酥糖我到现在都没明白为什么叫虾酥,除了一楞一楞略微有点像剥了皮的虾以外,明明就是一股子花生味儿。

瑞士糖和费列罗可能是小时候最早接触的外国货,绝对的高大上,拿出来就是身份的象征,能让你这一年都稳坐孩子王宝座。。。

瑞士糖和费列罗可能是小时候最早接触的外国货,绝对的高大上,拿出来就是身份的象征,能让你这一年都稳坐孩子王宝座。。。

春晚那是必须要看的,我们家的规矩,倒计时的时候出饺子,难忘今宵唱完才开始打麻将,都是掐着点儿。

春晚那是必须要看的,我们家的规矩,倒计时的时候出饺子,难忘今宵唱完才开始打麻将,都是掐着点儿。

当年春晚还是下一年金句儿制造机,不是上一年流行语复读机以及来年的吐槽梗王。。。

当年春晚还是下一年金句儿制造机,不是上一年流行语复读机以及来年的吐槽梗王。。。

朱时茂陈佩斯还有巩汉林赵丽蓉,那台词儿,能让我记到现在!

你看这道菜群英荟萃,要您老八十一点都不贵,快来看一看,亲口尝一尝,吃到嘴里特别的脆,如果你不相信你尝一块脆不脆,我吃了一块嚼在嘴里,确实它有点脆,为什么它这么脆?我现在问问你,它就是一盘大萝卜(bei必须念四声)~

大人们开始打麻将,小孩儿就全跑出去放鞭炮了。

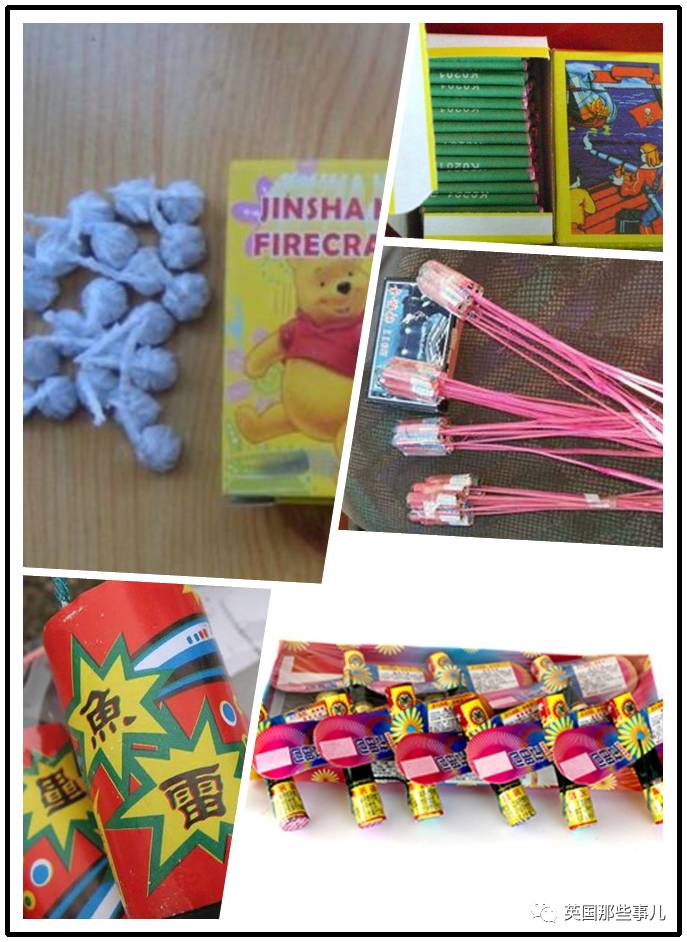

那时候没禁放,也没有指定燃放点儿和指定售卖店,满大街小卖部和地摊就能买到,买了赶紧管大人借火放。

我觉得我攒了一年的零花钱全用在买鞭炮上了。。。

我觉得我攒了一年的零花钱全用在买鞭炮上了。。。

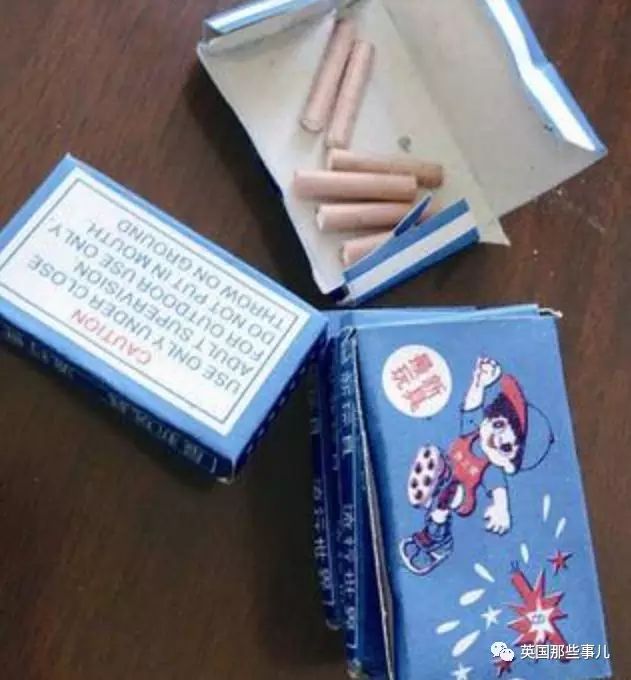

组合烟花那时候可是太少见了,买的都是几块钱一盒的东西,窜天猴、鱼雷、摔炮、擦炮、拉炮、小蜜蜂,圆形的摔炮上面还印着小熊维尼(这肯定是没版权的。。)

蓝色这个不用我说了吧,没少拿它作妖。。。

蓝色这个不用我说了吧,没少拿它作妖。。。

害怕放炮的女孩就买那个短的仙女棒,或者又长又软的叫“滴滴筋儿”(我也不知道是哪仨字,反正就这音),看个呲花儿甩啊甩的,也挺热闹。

害怕放炮的女孩就买那个短的仙女棒,或者又长又软的叫“滴滴筋儿”(我也不知道是哪仨字,反正就这音),看个呲花儿甩啊甩的,也挺热闹。

最乐呵的是,那时候出门眼睛都长地上了,满地捡人家放的但没响的挂鞭。。。

最乐呵的是,那时候出门眼睛都长地上了,满地捡人家放的但没响的挂鞭。。。

到了大年初一一起床,第一件事,就是穿新衣服。

甭管是大商场有牌子的专柜货,小集市没听过牌子的摊货,还是妈妈亲手打的新毛衣,总之一定有身新衣服,甭管多钱都美得不行。

然后就穿着新衣服,跟着家里人出去做春节最爱运动了——串亲戚拜年。

然后就穿着新衣服,跟着家里人出去做春节最爱运动了——串亲戚拜年。

拜年礼其实比较统一制式,都是成箱的食品饮料水果,家门口小卖部一到过年早都摆出来了。

尤其是看果篮里的蛇果那叫一个诱人,那色泽那大小,把我们平时吃的苹果比成了渣渣,那时候图样图森破哪知道内是涂的蜡。。。

尤其是看果篮里的蛇果那叫一个诱人,那色泽那大小,把我们平时吃的苹果比成了渣渣,那时候图样图森破哪知道内是涂的蜡。。。

别不承认啊,小p孩子懂啥人情世故,跟着去拜年就为了拿红包。

然而其实印象最深的不是拿红包,而是上缴红包。。。

然而其实印象最深的不是拿红包,而是上缴红包。。。

还得伴着老妈叨唠一句“你收一个红包我不得贴出去一个啊?”,然后理直气壮就给收走了。。。

还得伴着老妈叨唠一句“你收一个红包我不得贴出去一个啊?”,然后理直气壮就给收走了。。。

然后我就眼巴巴看着她,从里面抽出一张拔新拔新的一百块巨款给我,就屁颠屁颠地出去买炮仗买零嘴儿了。

那时候的100块,一次集齐毛爷爷+

周爷爷+

刘爷爷+朱爷爷

!能换多少盒摔炮和多少袋小浣熊啊!

那时候的100块,一次集齐毛爷爷+

周爷爷+

刘爷爷+朱爷爷

!能换多少盒摔炮和多少袋小浣熊啊!