分享实战内容,助推中国企业人力资源管理引领时代

我们常说,行业增长逻辑发生变化,过去的高杠杆模式行不通了,房企不得不向经营要效益。

临近年末,万科、碧桂园、中梁、正荣、阳光城、旭辉、龙湖、融信、中南置地、华润、金地等在内的标杆房企,频频进行组织改革,适应战略和外部环境的变化。

房企的组织架构,就好比军队打仗里的“阵型”,每家房企都有自己的阵法。房企最新的组织架构调整藏着哪些玄机?在行业步入新的发展形势下,这些明星房企又将组织架构做了哪些梳理和重构?这些架构设计的关键意义又在哪儿?今天和大家一起来探讨下。

在去年上半年的时候,碧桂园进行了一场内部组织变革。调整后,碧桂园总部共有

13大中心

,

37个部门

,

5大事业部

。

总部中心设置包含了

投资策划中心、财务资金中心、成本管理中心、运营中心、设计管理中心、品牌营销中心

等部门,5大事业部分则为

产城发展事业部、新业务事业部、海外事业部、海外1+1事业部、以及创新投资事业部

。

此次架构的调整,主要是对功能交叠类似的部门进行了整合,使集团在投策、财务、营销、成本、行政等重要业务板块效率更高,流程更精简。

比如新成立的成本管理中心调整后只设成本管理部、工程招标管理部2个部门。之前这个中心下属的市政能源管理部、前期工程部、石材成本管理部的招标职能一起并入到了工程招标管理部。

在11月11日,碧桂园又签发了2020年营销架构及职能的重大调整和变革,并将于明年1月1日起正式实施。

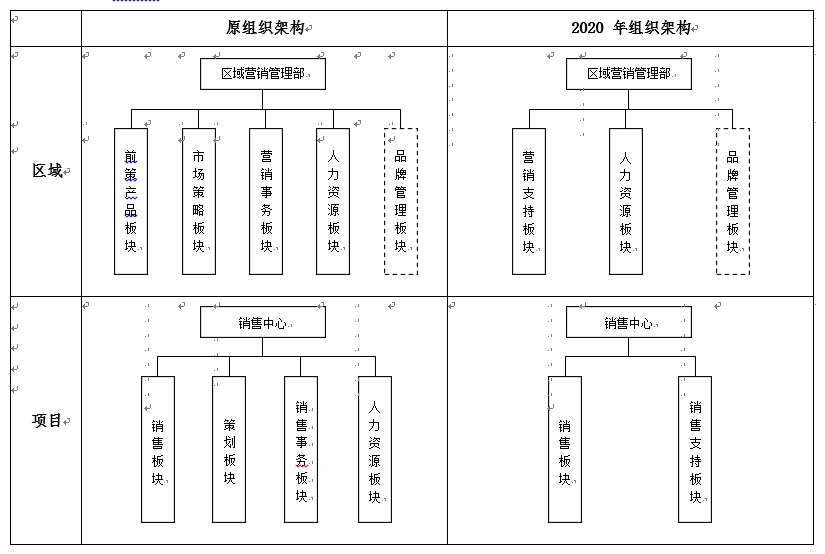

具体调整层面,从区域营销管理部层面,将“前策产品板块”、“市场策略板块”、“营销事务板块”三大板块,合并调整为 “营销支持板块”。

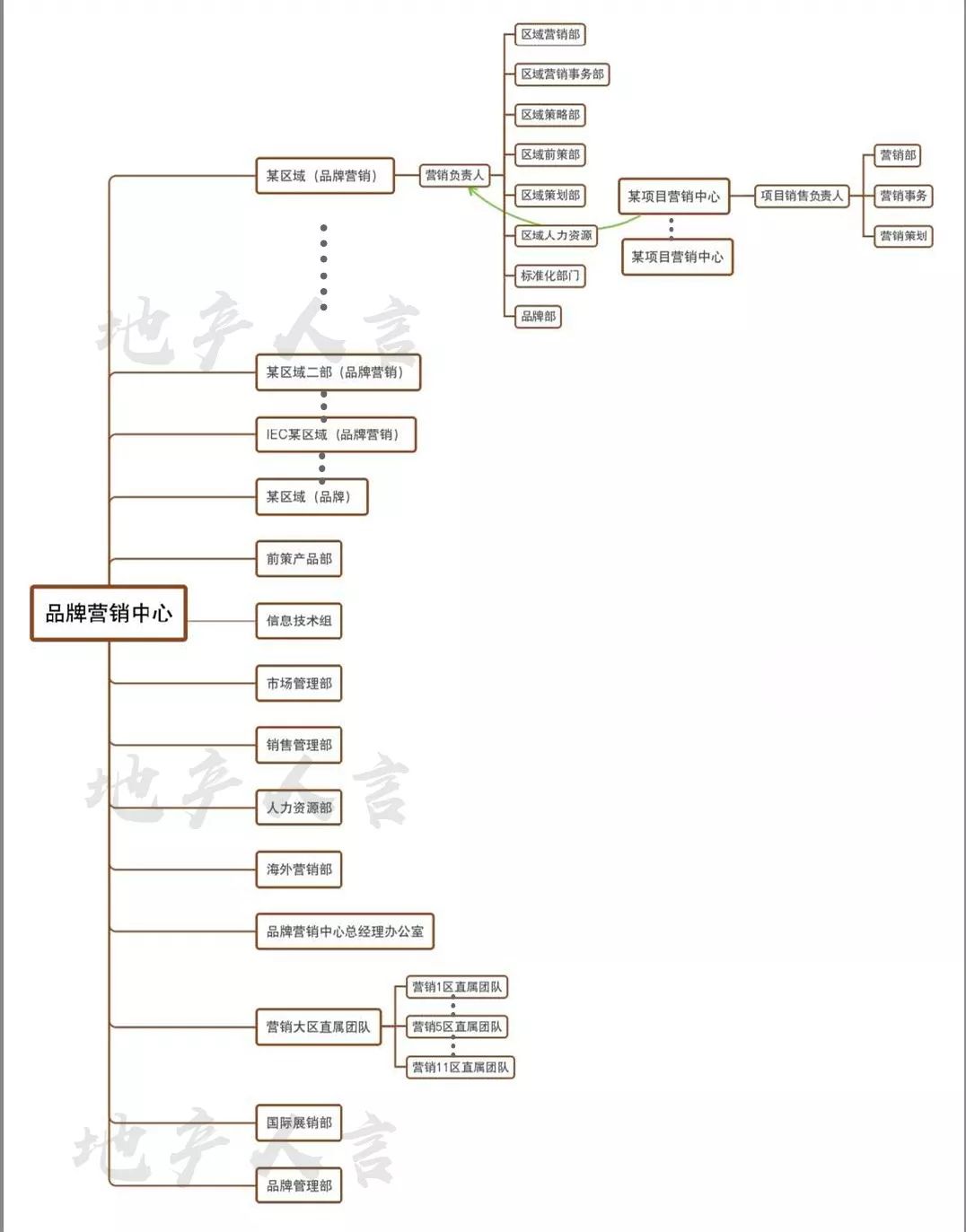

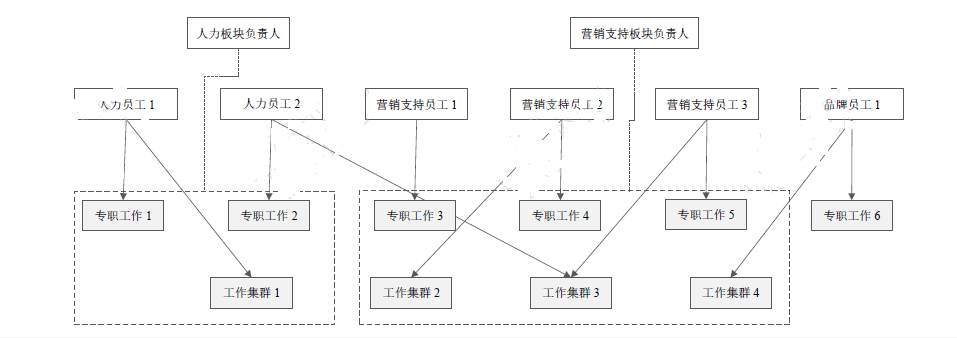

△此前碧桂园集团品牌营销中心组织架构

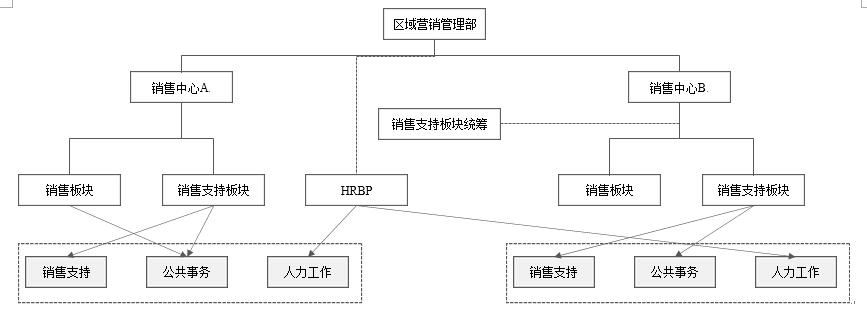

从销售中心项目层面,将“策划板块”、“销售事务板块”两个板块,整合为“销售支持板块”。

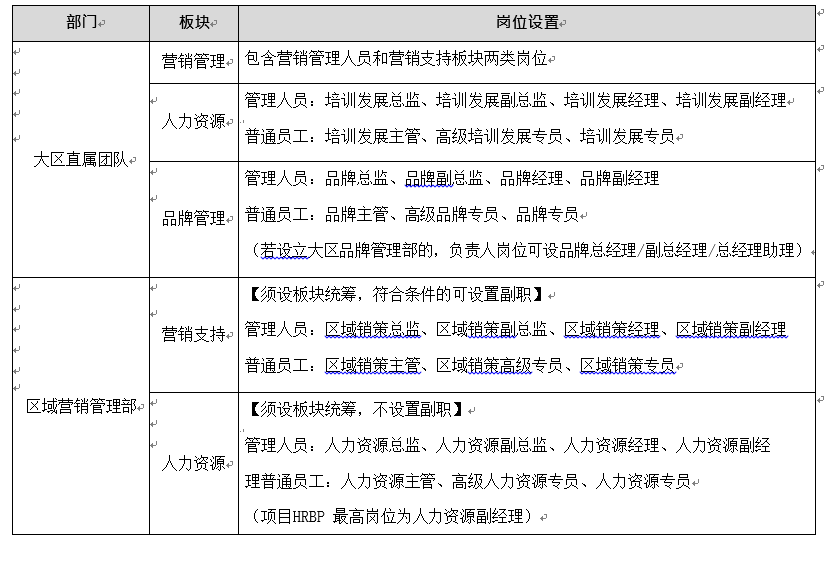

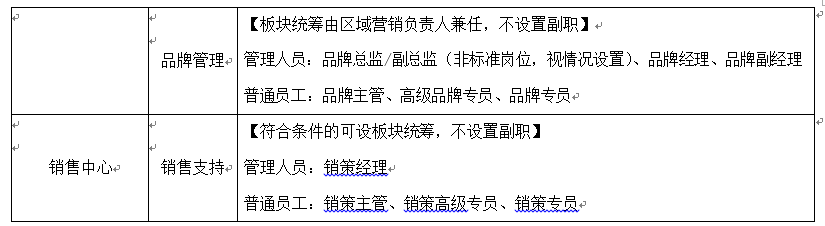

碧桂园营销组织架构调整后,后台职能岗位具体如下:

除了部门的合并之外,调整后,营销工作职能将按区域

“工作集群+敏捷分配”

以及项目

“工作总包+多项目统筹”

展开。

(一)区域:

“工作集群+敏捷分配”模式

工作集群

指的是:职能板块

从各自的具体工作事项中按照一定比例要求划分出可流动的工作组成若干个工作集群。

工作集群的工作

不固定在板块或者员工上

,一般为

临时性工作、阶段性工作、专题性工作等非连续性工作或者保密性要求不高、监控风险不高的工作

。

敏捷分配

指的是:除工作集群外的其他日常职能工作,

由各板块负责人分配至各员工形成各人日常的专职专责工作。

工作集群

以

快速响应为原则

由员工提出申请负责,部门可通

竞争、轮值、指定

等多种方式

把员工匹配至各工作集群开展工作

。

(二)项目:

“工作总包+多项目统筹”模式

工作总包:

销售中心不再以策划、事务进行工作边界的区分,统一整合为“销售支持”工作总包。

人力资源工作

不再以项目为单位进行工作边界的区分

,由区域划分若干个工作区,工作区内所有销售中心的人力资源工作整合为

工作总包

。

销售中心的公共事务由项目营销负责人安排。

多项目统筹:

销售支持板块

不再在各销售中心中逐一设立板块统筹角色

,采取

多项目统筹

的形式进行日常管理,由

区域安排人员(原则上经理级及以上)担任多项目统筹

。统筹人员挂编在某一重难点项目上,负责一定地理范围内所有销售中心销售支持板块工作的统筹,日常对接区域营销管理部,同时负责提升该重难点项目的销售支持工作。

在其中碧桂园将采取一个重大举措,将实行

“关键岗位任用”

制度:

在架构调整后,

各区域职能板块负责人将通过

岗位竞聘

的方式产生

。同时,

后台职能板块人员相关薪酬激励方案和绩效管理办法将采用统一框架,不再按专业板块进行区分。

关键词:职级薪酬大调整,“大江大海”人事大换防

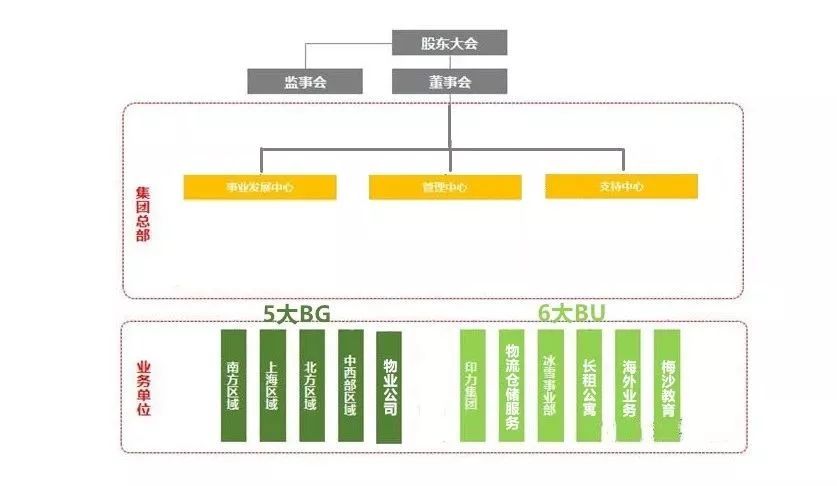

自去年底释放出“收敛聚焦”的信号后,万科在今年上半年业绩中报里,首次将集团业务划分为

5大BG(事业集团)

和

6大BU(事业单元)

随后,万科启动了

“大江大海”

计划,以达到事人匹配。

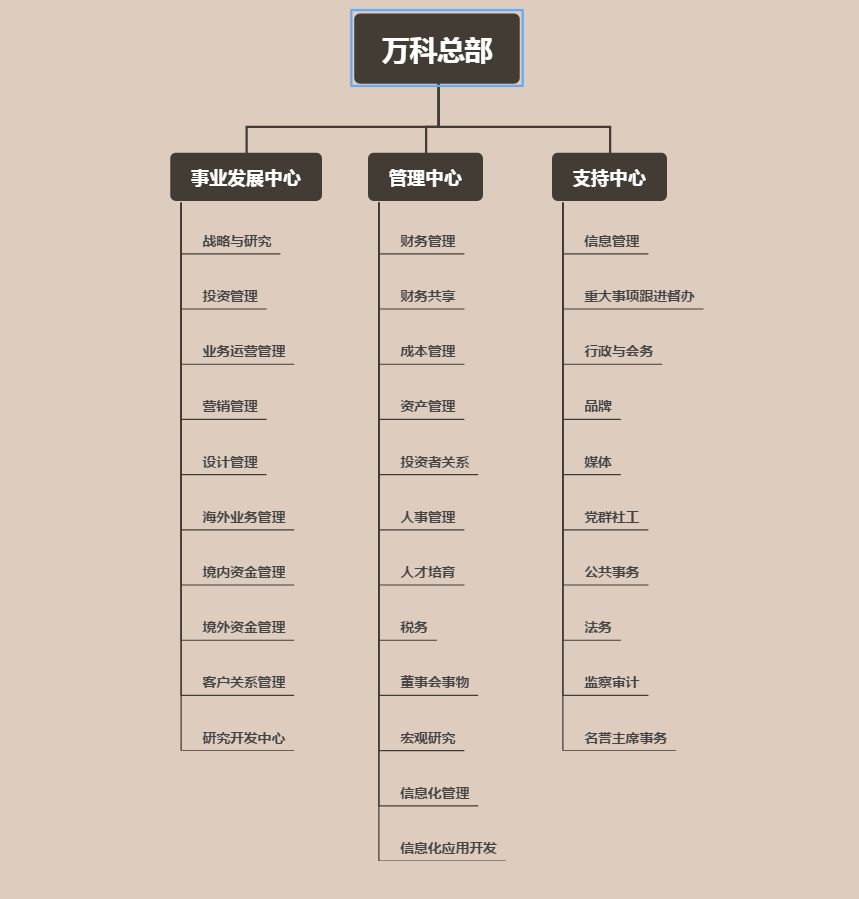

自2018年9月,万科宣布总部撤销原有12个部门设置,另成立事业发展中心、管理中心和支持中心,共三个中心,其中:

每个中心内部设置

四个合伙人层级

:

第一层级:

集团合伙人,由集团高级副总裁担任,在集团合伙人层面设置一位牵头合伙人领导中心;

第二层级:

中心合伙人,大多由总部原来各业务部门的负责人担任;

第三层级:

执行合伙人,总部相应职能板块的业务骨干担任;

第四层级:

合伙人,即总部的普通员工。

这样一来,万科总部形成了一个新的决策体系:万科董事会主席郁亮——总裁祝九胜——3大中心负责人等高管——中心合伙人——26位执行合伙人。

值得一提的是,万科近期刚刚进行了职级和薪酬体系的大变革,

在去年已完成总部和物业

BG的职级工资体系重构

后,近期其他各

BG、BU

也在开始推进。

职务体系方面,万科从原来的v1-v7变更为3级,调整为

GP(核心合伙人)、SP(骨干合伙人)、JP(合伙人)

。

薪酬体系方面,从原来的28级,调整到了50级。虽然中间据说打过不少补丁,但是最后还是发现补丁无法满足变化,因而变成了目前的级数。

在2019年终时,万科突然进行了一场内部人事调整,

调整涉及14个城市总,覆盖北方区域、南方区域和上海区域。

佛山万科总经理冯卷被免去职位,仅保留南方区域BG合伙人一职;

长沙总蔺晓瑞则被免去城市总职位,仅保留南方区域BG合伙人一职;

此前在12月初宣布不再担任深圳市万科房地产有限公司总经理一职的唐激扬,担任

南方区域BG产城事业部首席合伙人、总经理。

无锡万科总经理谭伟赴任苏州,苏州万科总经理韦业宁被免去总经理一职;

在业内,万科区域和一线公司的运营自由度相当大,以万科某分公司的组织构架为例,万科各区域及城市公司采用

介于职能与矩阵管理之间的弱矩阵管理模式,没有采用项目管理模式。

关键词:区域集团减半,向大型综合地产集团转型

今年8月初,中梁的区域整合全部完成,成立了南方、北方、西部、山东、浙江、江苏和中部等7个大区。

据了解,中梁的组织架构变革是为了对标万科的G6、U9模式,中梁内部对大区的规模定义是,300亿培育,500亿成长,700亿成熟。

成立大区后,中梁对大区下面的区域公司的人员规模有严格限制,区域公司总编制控制在150人左右。

区域集团变革之际,中梁的总部也在同时酝酿架构和人员的调整。

10月9日李和栗代替黄春雷成为中梁地产法人,同时被任命为中梁地产执行总裁,同时中梁控股旗下通过架构调整逐步形成:

地产集团、商业集团、物业集团等不同业务模块;中梁控股和地产集团成为架构调整的重点,大量的部门和高管随着架构调整发生变化,越来越多的80后以李和栗为代表的高管走到前台。

中梁控股从宏观战略和微观战术两个层面成为了千亿房企战略转型的标杆,从纯地产开发到住宅、商业、物业等的大型综合性地产集团。

关键词:总部权限下放,新成立三大中心

今年7月正荣进行了一次组织架构大调整。

主要调整如下:

①将地产板块工程和成本职能合并为工程成本中心。

②将工程、成本、设计、营销等生产条线权限合理下放至区域平台。

③去年底刚成立的商开公司面临拆分,将商业板块发展从管项目向管资产转变。

④新成立了客户价值中心。

⑤新成立了综合管理中心。

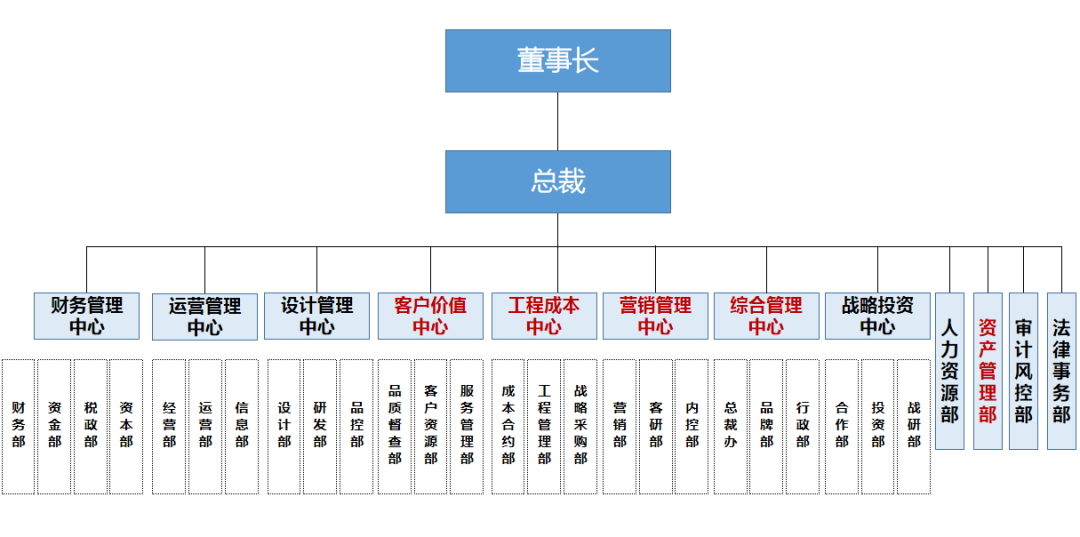

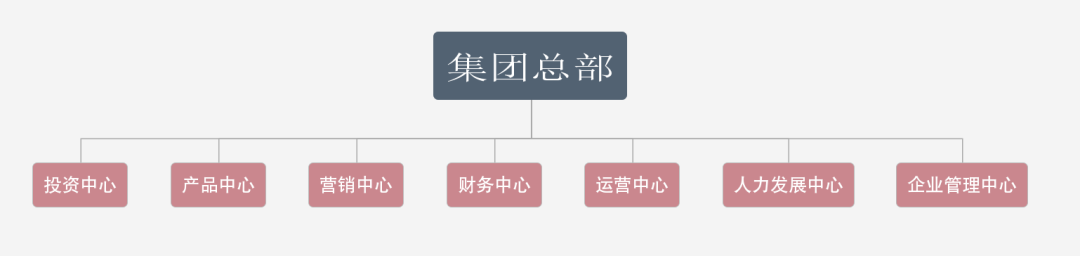

调整过后正荣的组织架构图大致如下:

正荣调整后组织架构图

这次的架构调整是正荣跨过千亿以及登陆港股资本市场之后的重要变革,调整关乎之后三年正荣的战略路径。

正荣去年就已经释放出明确的“百亿区域大提速”信号,提出了“精总部、强区域”的方针,并进行了一些区域业务和公司的整合。此次调整,可以视作正荣将相关举措进一步落地,从总部横向精简提效,纵向把区域做的更深更强。

值得注意的是,正荣把地产板块合并工程和成本为工程成本中心,看得出正荣在总部层面越来越强调总部的标准化制定、体系建设、精细化管理、风险管理的角色定位。总部与区域的管理界限厘得越来越清。

还有一点需要提及,正荣地产板块下的商业开发是去年底成立的,成立后虽然推进顺利,但产生了商业开发与区域公司交叉管理、商业项目与集团产业板块商业管理协同不足等弊端。正荣将商业项目市场研究、标准制定、退出管理等职能并入资产管理部,商业地产项目移交区域平台,将商业板块发展从管项目向管资产转变,减少交叉管理摩擦,提高跨板块业务协同。

至于新成立的客户价值中心,涵盖客户资源部,品质督查部和服务管理部,这就涵盖了从客户端——生产端——服务端,也就是我们常说的“触点——品控——服务”这样一个全周期的客户价值保障职能。这也是正荣企业文化中“客户导向”价值观的一个种体现。

关键词:事业部裂变为10个区域集团和公司

融信中国在今年11月份推出了酝酿多时的组织架构变革,这也是余丽娟就任融信集团总裁后至今最大的调整。

此前,融信四大事业部及西南区域公司“4+1”的事业部格局。

其划分大致是:

第一事业部包含福建、广东,由郎辉担任常务副总裁,代为主持经营管理工作;

第二事业部包含上海、江苏、山东,由欧国飞担任总裁;

第三事业部包含浙江、江西和湖南,由王卫担任总裁;

第四事业部包含河南、天津和山西,由吴孟灯任总裁;

另外还有西南区域公司,负责川渝,由陆清龙任区域总。

调整后,融信四大事业部及西南区域公司将裂变为10个区域集团和公司,分别是:

福建区域集团、广东区域公司、沪苏区域公司、江苏区域公司、山东区域公司、浙江区域集团、河南区域公司、天津区域公司、山西区域公司、西南区域公司。

第二事业部被拆分为沪苏区域公司(覆盖上海、苏州、无锡、南通)和江苏区域公司(覆盖除上述城市外的其他江苏城市)以及山东区域公司;

第四事业部被拆分为河南区域公司、天津区域公司、山西区域公司;西南区域暂未作调整。

对融信中国销售额贡献最高的两个地区——福建和浙江,成立的是“区域集团”,和其他“区域公司”有显著差别。这也符合房企做大区域集团的普遍战略。

关键词:区域聚变,再造多个“小阳光城”

2019年底,阳光城被曝出组织架构重大调整,涉及多个区域兼并和人事变动,可谓一片沸沸扬扬:

-

阳光城集团副总裁兼福州区域总裁徐国宏兼任江西区域总裁,全面负责福州区域、江西区域各项管理工作;

-

深圳区域总裁孔博调任河南区域总裁,同时兼任山东区域总裁,全面负责河南区域、山东区域各项管理工作;

-

阳光城集团副总裁兼上海区域总裁江河兼任湖北区域总裁,全面负责上海区域、湖北区域各项管理工作;

-

阳光城集团副总裁兼浙江区域总裁李晓冬管理安徽区域,全面负责浙江区域、安徽区域各项管理工作,浙江区域、安徽区域总裁蒋必强及安徽区域全体向集团副总裁李晓冬汇报。

-

佛山区域兼南粤区域总裁张平兼任广州区域总裁,同时管理广东城市开发公司,全面负责佛山区域、南粤区域、广州区域、广东城市开发公司各项管理工作;

-

原江西区域总裁吴乐调任深圳区域总裁,全面负责深圳区域各项管理工作。

这次区域调整看似缺乏逻辑,既不是大并小,也不是相邻区域之间兼并。例如,阳光城当年破局全国化的先锋厦门区域,也即将与福州合并。所以并不是简单的根据业绩好坏做出调整。

阳光城通过这几年的努力,区域已经做大做强,不需要再由集团手把手去教。为了让每个区域都有自我发展、自我经营的能力,集团慢慢地也从运营管理型向战略管理型和指导型过渡。

此次调整的背后,应该也是董事会对高管团队达成了一致,朱荣斌和他的管理团队正逐步得到更充分的授权。

两年多来,阳光城各区域之间发展参差不齐,这也是各区域管理、市场、团队、地域发展等诸多问题的最终呈现。

整合区域,不是一刀切式的动作,而是从小区域到大平台,实现区域“聚变”,打破地理区域的桎梏,不再画地为牢,整合优势资源做好区域集团化,再造多个小“阳光城”。

一些区域经营规模太小,再受限于地域因素,在人才和团队上势必没有优势。而传统优势区域在人财物上有优势,有进一步发展的要求。通过区域的一系列整合,小区域有了大平台的依托,大区域有了集团化的前景,相得益彰。

比如,阳光城江西区域,过去两年业绩不错,但是发展潜力有限;而福州是阳光城传统的大本营,福州平台相当强大,一举提升了江西的牌面;上海带湖北,湖北业务小,平台能力较弱,现在上海直接管湖北,人才和团队可直接享受上海水准;其他区域的整合也是类似的道理。

但是湖北武汉和上海,相距近1000公里,都有着各自鲜明的城市文化,管理半径如此之长,差异如此之大,管理集约化真的能实现吗?另外,从结果上来看,业绩不佳的区域的确被整合了,整合的同时是不是会导致人心浮动、人员优化?

关键词:核心城市群“大城市”战略

2019年年末,龙湖也出现了组织架构调整。

成立环京事业部

,由原天津公司总经理

杜晓峰

出任总经理,天津公司总经理一职则将由太原公司总经理

辛田

接任。

中国一线城市核心城区的新房开发已接近尾声,主力成交区域移向外围,很多房企的苏沪区域、京津区域在早几年便出现了

有苏无沪

,

有津无京

的情况。

从2018年的沪苏公司的

苏州事业部

,再到今年成立“

环京事业部

”,龙湖逐步形成核心区域城市群的布局,龙湖的发展在未来将更加聚焦核心城市群。

超级城市公司的出现也是龙湖集团新的战略的实施,未来在超级城市公司的发展之中将更加彰显龙湖的在核心区域优势,孵化出类似于“世茂海峡”这样的超级地区公司。

这一切调整的背后是

龙湖核心城市群“大城市”战略

的实施。

龙湖集团CEO邵晓明在19年提出的龙湖发展的“53215”战略:

龙湖2020年前要实现1-3个500亿元级地区公司,3-5个300亿元级地区公司,5-8个200亿元级的地区公司,8-15个100亿元级的地区公司,消除或合并三年以上仍在50亿元以下的地区公司。

龙湖在布局一二线的同时,深耕核心城市群:苏沪公司和北京公司“环京事业部”恰巧形成了龙湖

“一南一北”

两个核心城市群布局的浓重一笔。

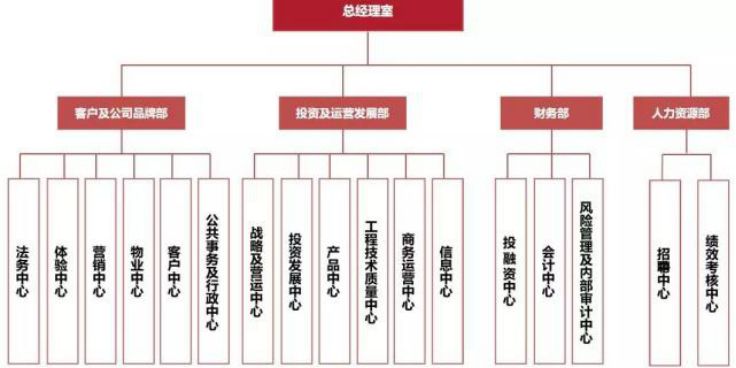

与其他千亿房企不同,龙湖并没有区域公司,一直是集团直管城市公司:

二级管控让管理更高效,通过平台和端的管理实现集团对于区域的有效管控的同时又能消灭管理中的死角,提升人均效能。

但是地产进入寒冬,大家都在变,龙湖自然也不能掉队,此次对城市公司的变革和新战略的实施就可以看出龙湖的野心:

只有深耕核心区域城市群,实行

核心区域“大城市公司”

战略才能更有效的提升龙湖自身的核心竞争力。

龙湖的“大城市公司”时代到来了。

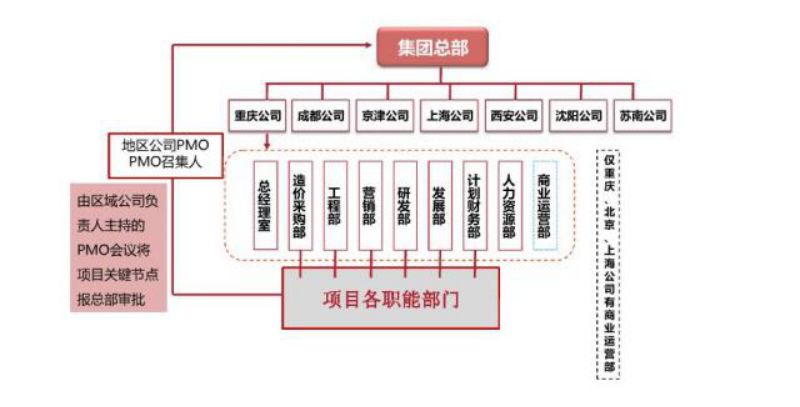

可以说,龙湖作为目前少有的二级管控,城市公司由总部直接管控,区域公司虽然设立了各专业条线,但关键节点还由集团把控。

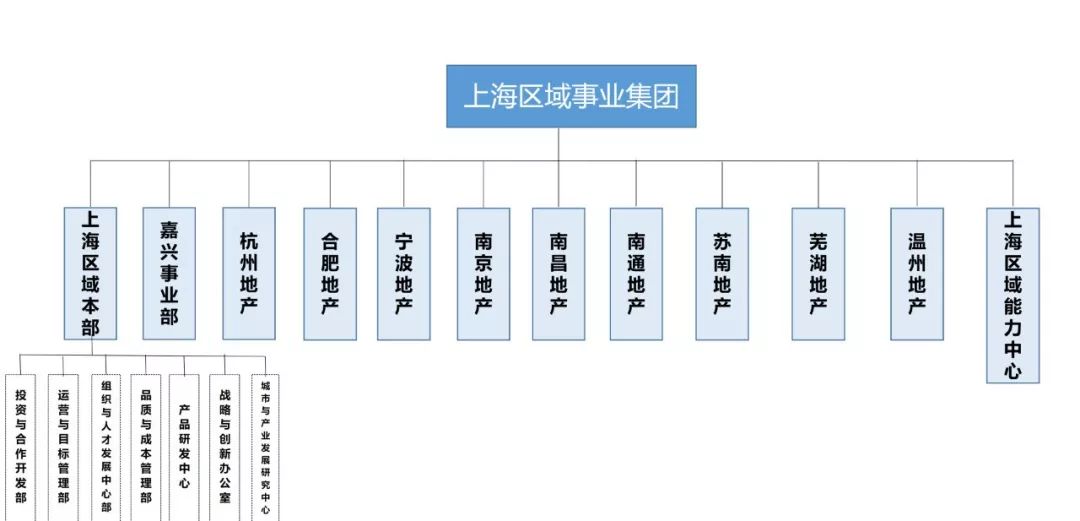

大家可以对照此前龙湖的组织架构图作参考:

2018年龙湖集团的总部的部门设置在原来“四部制”的基础上有了很大程度的拓展。大家可以当时的组织架构图为参考:

2018年龙湖组织架构图

今年以来除了继续深化组织变革,龙湖在用人和管理上也更有深度,人事调整以业绩为导向兼顾个人所长,通过人才引进和职位整合、调整等做实人才梯队建设。

关键词:自上而下组织转型,促区域深耕

2020年新年伊始,旭辉集团就宣布,将整合原北京事业部、天津事业部,成立

华北区域集团

,以更好地深耕京津冀及华北市场。

新成立的华北区域集团现阶段将下设北京、天津、石家庄三个城市公司。

现北京事业部总经理董毅任华北区域集团总裁。此外旭辉从集团总部和其他区域调任多名强将加强华北区域集团:

现南昌城市公司总经理王鹏出任天津城市公司总经理;

现集团营销总监戈源将调任华北区域,主管整个区域的营销

现天津事业部总经理吴雪则将调回集团总部任总裁特别助理一职。

这是继19年中成立江苏区域集团后,旭辉推进组织变革的又一重要举措。

旭辉控股董事局主席林中曾表示,为了实现“二五战略”目标,旭辉需要培育和打造十几个区域小集团,每个小集团平均的规模达到300-400亿。算上新成立的华北区域集团,旭辉目前已经设立浙江、江苏、皖赣、上海、西南、山东、华北共七个区域集团。

目前,旭辉已确立了“大平台+小集团+项目集群”的“三级管控”模式,正开展一场自下而上的组织转型:根据转型规划,旭辉集团总部将逐渐转型成大平台,发挥其

“战略平台、资源平台、资本平台、投资平台、信息知识平台”

的作用,除了投资、财务、人力等职能以外,将大量业务下沉至区域。

在区域,旭辉将打造具有一定体量和市场占有率的区域集团,赋予其更大的授权,逐步承接原本总部集团的多项业务职能。区域集团向下延伸,则包含多个项目集群,承担一线最基本的经营单元的角色。

关键词:提高效能成关键,统一管理语言和标准

中南置地采用

两级半的组织架构

,

项目半级、战区一级、集团一级

。

中南置地目前一共有

27个

战区,分为高度授权的

“军级战区”

和常规的

“非军级战区”

。

军级战区

在用人、投资、财务的审批上拥有更大的权限,战区有很高的自主决策能力。同时中南置地还在不断打造赋能型总部,给各个战区一些标准的管理工具,完成产品、服务、采购、运营模式等逐步标准化,进而提高运转效率。

回顾中南置的组织架构演变的历程,贯穿了中南置地整个集团发展的经历。

2017年,中南置地接连引入陈凯、辛琦等管理层,打破原有的家族式企业架构,正式进入由职业经理人牵头时代。

同年,中南置地在业务上向“高周转”迈进,在

投、融、管、退

等每个领域都设定了相应的激励机制包,对各个条线进行单独激励。投融管退的激励机制不设上下限,好的战区和差的战区可能人均奖励会有十倍的差异。

此时的中南在管理理念上更倾向于去搭建一个自动自驱的赋能性组织,因此在激励考核上也更倾向于绝对贡献值,而非使用行业内通行的平衡积分卡的模式进行考核。

2018年中南置地开始进入千亿规模,前后有15个新战区成立,大量职业经理人加入。中南将两级半及矩阵式标准组织架构落地,并将这个架构植入到所有的业务决策流程中。

2019年中南对现有战区布局进行了新一轮的整合,开始推行分级授权体系,鼓励缩短管理半径,聚焦优势区域拿地。同时成立商业、文旅等事业部,将专业的事儿交给专业的人来做。

关键词:二级总部三级管控模式

华润置地的组织架构呈现出“二级总部、三级管控模式”的矩阵式管理。

华润置地2010年起实行“二级总部、三级管控模式”的设置,通过落实“置地总部”和“大区总部”的二级总部建设,实现生意模式落地、高品质、高效率、低成本的管控目标。管控目标为:“总部做专、大区做强、城市做实”。

总部的11个职能部门负责战略、政策等大方向,拥有较高经营决策权。事业部拥有对本事业部运营和业务组合进行管理的决策权。有关公司政策性问题将由总部职能部门或事业部决定后由下属单位执行。

大区做强是指6个大区拥有部分经营决策权,负责前线业务管理。

华润置地目前有

东北大区、华北大区、华西大区、华东大区、华中大区、华南大区六大区域

。而华南大区的竞争力更强,利润占比一半左右。

在区首的设置上,华润置地的每个大区都拥有一名董事长和一名总经理。但部分区域的董事长则由集团核心管理层兼任。

如董事会副主席,联席总裁张大为兼任东北大区董事长;联席总裁李欣兼任华东大区董事长。

大区下设46个城市公司,

城市做实是指城市负责具体业务执行,向大区和总部同时汇报。城市设置总经理,管辖下辖所有华润子公司(地产、商业地产、物业等)。

华润置地在地区一般呈现住宅+一二级产业联动+商业等产品线联动。因此,如何保证组织架构上高效,减少消耗成为置地组织架构的一大看点。

在华润置地内部,地产带动了商业,商业促进了地产,容易集聚品牌效应,有助于华润品牌力的提升。

一方面,商业地产能够通过自身租金的提高,引发住宅租金的水涨船高。另一方面,商业地产也是区域经济的风向标,既能反映地段的当前价值,又能指示地段的后发潜力,从根本上加固住宅价值提升的根基。最后,商业地产和住宅项目的互动,是一个精细设计的过程。