那么什么是

标准化的矛盾冲突艺术处理

呢?

首先我们先看一下常规化的矛盾冲突艺术:

1

、理性与情感的矛盾,即真与美的矛盾

2

、理性与道德的矛盾,即真与善的矛盾

3

、道德与情感的矛盾,即善与美的矛盾

通常我们读小说、看电视剧,读的看的多了,仔细观察我们都会发现一个

规律

:故事的开始,主人公的生活或乏味,或平淡,以一种平衡的方式默默进行;然后会发生一个意外,引入一个矛盾,这个矛盾会破坏主人公当前生活的平衡状态,推动故事进入主线;当故事主线进入高潮,会再发生一个意外,将原本被打破的平衡重归平静,进入一个新的平衡,让故事进入结局。

以上这段文字所描述的,就是我们通常所说的

“

套路

”

。

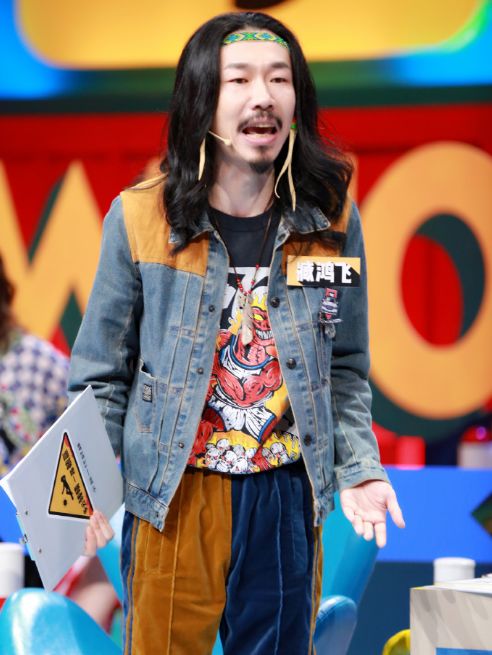

∆躺地耍赖的苏大强

就以《都挺好》这部剧来说,故事的开始以苏家长子苏明哲的视角切入,苏明哲一家三口定居美国,过着幸福安稳的生活;后续引入苏家其他成员回忆视角,或许彼此之间并不和睦,但都井水不犯河水,但也都有条不紊地平淡地生活着。

紧接着意外发生,苏母突然去世,维系一切的纽带骤然断裂,所有的平衡也随之打破。随着意外的发生,怕老婆的窝囊废苏父苏大强犹如一匹脱缰的野马肆意奔袭疯狂作妖,搅得苏家上上下下鸡犬不宁。

再然后苏大强的老友病倒,再加上自己渐发阿兹海默病征,让苏大强意识到自己离那一天也不太遥远,遂良心发现,但行好事。这个契机引发的矛盾转折,我们俗称

“

洗白

”

,洗白之后,故事渐入尾声。

∆亡妻墓前的苏大强

至于洗白之前的苏大强有多遭人恨呢?如果你没看过《都挺好》,没关系,那我相信你一定看过《乡村爱情》。

拿苏大强和谢广坤作个对比,那就是农村套路深,

小心谢广坤。城市处处防,别遇苏大强。坤之大,大到东北放不下

;强之作,长江以南都哆嗦。然而出演谢广坤的演员唐鉴军

本人表示:

他比我可恨!

∆“谢广坤”扮演者唐鉴军评苏大强

∆《北京日报》批《都挺好》

在《都挺好》这部剧热播的同时,因为其刻画的矛盾过于尖锐突出,不免会出现一些不一样的评论,其中不

乏诛心之论

。

北京日报评论《都挺好》

过度

“

贩恶

”

,慢慢失真

。

不可否认,都挺好其实都挺不好,这部作品的人物刻画和矛盾冲突设计是极端而尖锐的,极端尖锐得我们恨不得把《都挺好》改名成《都得死》。

过度贩恶,慢慢失真这句话我是同意的,但是

只同意后半句

,

就好像我们说

“

忍无可忍无需再忍

”

,我通常也只能记得后半句。

为什么说批《都挺好》

“

慢慢失真

”

是可以认同的,因为我们常说艺术来源于生活并且高于生活,

高于生活,必然失真

。

《都挺好》的结局,一家人终归重归于好,而现实中如果真的存在这么一家人,家里有这么一堆破事,这一家人不死绝都平息不了矛盾。这也是我们都迫切地想把这部剧更名为《都得死》的原因,也就是广东话里的

“

冚家产

”

。

∆百度百科“冚家产”词条

∆《都挺好原著》

其实

原著

的《都挺好》会显得更现实一些,

离婚后苏明成和苏家人失联至此不相往来,当然更没和苏明玉和解。苏明哲面临婚姻破裂,选择回美国过日子。苏大强和保姆依然住在一起但没结婚。苏明玉和石天冬结婚,没通知苏家的两个哥哥。最后苏大强过年没和保姆回家,怕保姆儿子要红包,孤独一人吃年夜饭。

如果单从原著的角度出发,北京日报说的话我连标点符号都不同意。因为这也太真实了。

抛开小说的艺术处理角度

不谈,单从故事背景的角度出发,我们是否有思考过

为什么

这一家人会有这么深刻的矛盾呢?如果你读过

马歇尔·卢森堡 Marshall B.Rosenberg

的一本名叫

《非暴力沟通》

的书,你就能看懂很多生活矛盾的来源。

卢森堡博士师从人本主义心理学之父卡尔·罗杰斯,他与1984年成立非暴力沟通中心(CNVC)以指导人们在工作和生活中运用非暴力沟通,消除分歧和争议,实现高效沟通,同时他还帮助解决了许多世界范围内的争端和冲突,其中包括在

20世纪60年代美国联邦政府资助学校里废除种族隔离制度的项目中,进行调解和沟通技巧的培训。

∆《非暴力沟通》 马歇尔·卢森堡 著

∆马歇尔·卢森堡

非暴力沟通,是英文

Nonviolent Communication(简写NVC)

的中文翻译。非暴力沟通,顾名思义,它的对立面一定是暴力沟通。在《都挺好》整部剧中,满屏幕都充斥着的暴力沟通。

那么

什么是

非暴力沟通,以及

如何进行

非暴力沟通呢?

如何进行非暴力沟通

很简单地总结为四句话

:

讲事实,讲感受,讲原因,提要求。

非暴力沟通的核心,是当一个人觉得情绪受伤的时候,无论是你还是对方,都有一些需求没有得到满足。而这时我们需要做的,是寻找需求而非发泄情绪,因为情绪确是最致命的双刃剑。

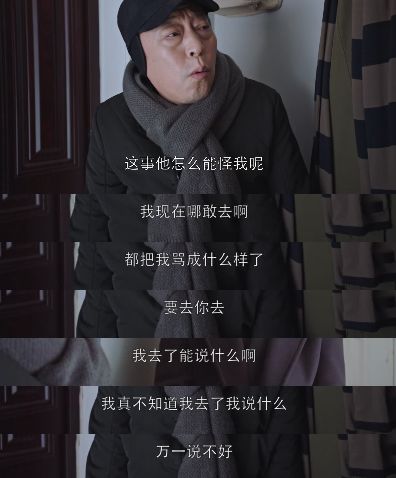

下面我们来看一些发泄情绪的镜头

短短一集,粗略的看一下,就能找出这么大量的,通过语言或者肢体动作宣泄情绪的镜头,他们从不提出具体需求,只是互相伤害彼此,让一切都变得一团糟。

因此,非暴力沟通的结构,首先是要

陈述事实

,不要加入评判,然后

说出自己的感受

,第三步

说出为什么

,最后讲出一个

清晰明确具体的要求

。

仔细观察第一集的《都挺好》不难发现,他们一直都在进行暴力沟通。非暴力沟通结构中,前三步的最终目的,都是为了更好地做到最后一步。而这家人有趣的地方在于,他们的前三步与非暴力沟通完全背道而驰,并且在进行到第四步之前戛然而止。

不管是跳过前三步直接跳到最后,还是只进行前三步(无论正反)所形成的沟通,除了瓦解非暴力沟通结构变成暴力沟通以外,还变成无效沟通。通俗地讲就是:

无理取闹

。

这不仅适用于家庭关系,还适用于情侣关系。臧鸿飞在一期《奇葩说》节目中表示:不要跟女孩吵架,因为吵不赢。

其实吵架并没有输赢一说,因为吵架的最终目的,是希望自己的诉求达到满足。当然我不会在这里跟你说一些诸如“用非暴力沟通的方式去吵架”之类胡扯的怪话,因为这个世界上总免不了出现一些吵架就是为了找你茬目的这么纯粹的选手。

当我们看到一个人做了某件不太恰当的事之后,我们会有一种习惯性的定义:“你这是不尊重我!”

比如这种:

如果我有这样的亲戚,我希望他们原地爆炸。当然为表尊重,每年清明我会去上香。

甚至是这种:

比较会给别人的心里带来很大的伤害,但很不幸,人们总是会习惯性地进行比较,并且把自己的比较参考系立于不败之地。比如“别人家的孩子”,你没别人家的孩子好,结果就是“看看人家!”,你比别人家的孩子好,结果就是“好的不学学坏的”。

人在回避责任的时候最典型的特征是,一个人意识不到自己是自己的主人,再举个俗例就是我们经常喜欢说“不得不”,“我能怎么办”

苏大强是一个永远都是在“不得不”的人物,他总是在做一些自认为不得不的事情,同时也在“不得不”地伤害别人,他总认为有些事情自己做不到,那别人也做不到。这在心理学上成为

“习得性无助”

。

强人所难并不只是提出无理要求,并且是威胁别人。“你要是不······我就······”,这样的句式,就是沟通中最常见的威胁。

很遗憾,我只能在这里告诉你什么是非暴力沟通,粗略地说一说常见的暴力沟通情形。而学习非暴力沟通是一套系统的科学。

印度哲学家

克里希那穆提说

:

不带评论的观察是人类智力的最高形式

。

《论语·子罕第九》

中也写到,

子绝四:无意,勿必,勿固,勿我

。非暴力沟通是一件思维境界很高的事情,如果有意提升自己的境界,请拜读《非暴力沟通》。

如果没有,那就对着干,sei怕sei啊。