1

“新一线城市”出圈

依据最新一年的160个品牌商业数据、17家互联网公司的用户行为数据和数据机构的城市大数据,第一财经·新一线城市研究所对中国338个地级以上城市再次排名。

以此综合计算得到的结果是,北上广深4个一线城市的地位依然不可动摇,但15个“新一线”城市的席次有了一些改变,依次是成都、杭州、武汉、重庆、南京、天津、苏州、西安、长沙、沈阳、青岛、郑州、大连、东莞和宁波。

我们再把二线城市也列出来,请看:

二线城市(30个):

厦门市、福州市、无锡市、合肥市、昆明市、哈尔滨市、济南市、佛山市、长春市、温州市、石家庄市、南宁市、常州市、泉州市、南昌市、贵阳市、太原市、烟台市、嘉兴市、南通市、金华市、珠海市、惠州市、徐州市、海口市、乌鲁木齐市、绍兴市、中山市、台州市、兰州市

我想跟各位

不成熟的断言

:

如果你想在职业上取得成就,你在家乡又没啥强关系,你工作和买房的选择,就在这些地方了。其他地方几乎没啥机会。

我为啥要说这个事情呢?因为作为研究职业的人,选择城市是十分重要的一个环节。选择什么城市工作,什么城市买房,什么城市结婚生娃,

它重要到你的未来有多大可能成功,多大可能幸福。

曾经一个咨询客户找我,她在洛阳一家企业做HR,企业两年亏损,她的收入也不高,所以考虑职业如何发展。

有时问题的核心并不在她的能力、愿景、价值观这些,因为真的把她的愿景和价值观弄清楚,她突然发现,在这座城市里,几乎没有选项。

洛阳还是六朝古都,但是在现在仅仅算作三线城市。

我在咨询中问她,换到大城市会不会有压力,家人会不会反对?

她说她在洛阳就是只身一人,完全可以换。

半年后她去了深圳,换了一家培训机构做运营,且不说收入增加,更重要的是她看到了更多机会和人脉。最直接的就是“秋叶IP营”的聚会她总能参加,这给她的未来带来更多可能。

我在咨询中,对于来访者职业城市的选择总会比较委婉。很多咨询的套路依然是“来访者自己决定”。

但是,咨询师必须了解世界运转的规律和趋势,必须要能给来访者分析城市的变化和格局。

在这篇文章里,我会把我对“城市选择”的分析,一条一条告诉你。

2

大城市的本质价值是什么?

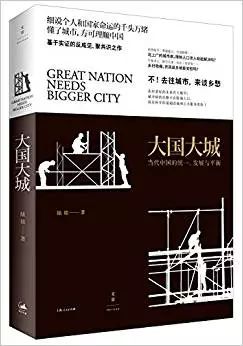

最近有一本书叫

《大国大城:当代中国的统一、发展与平衡》

,是

上海交通大学经济学家陆铭

写的。写的很通俗,深入浅出,获得了2017年文津特别奖,我建议每个纠结于在哪里定居、求职和买房的人都该看一看,强烈安利这本书。

房价陡升、 雾霾遮天、 交通拥堵; 空巢老人、 留守儿童、 农民工的窘境……中国的 城市化进程刚刚过半,但大城市的病状和乡村的隐痛已经成为人们关注的焦点。

限制大城市人口流入,让农民工返乡,问题就能解决吗?

离开北上广,都去大理开客栈,问题就能解决吗?

发展小城镇,毕业生回家,问题就能解决吗?

作者讲的一个核心观点:越聚集到大城市,越会带来城乡居民的共同发展,也就越能让中国度过中等发达国家陷阱。

尽管,对于大城市还是小城市,大家的说法一般都是:大城市机会多,可能性多,但压力大;小城市压力小,但机会少。

但我这里再次深入的来用我的语言说一说,大城市的深层价值到底有什么?

大城市的规模经济,这对我们每个人的职业发展带来三个效应:

a.分享效应

每个人都更高效的分享到了大城市的公共服务和基础设施建设。这会从总体上大大降低政府、企业乃至每一个人的成本投入。举个最简单的例子:开餐馆的老板都知道,地段是最重要的因素。好地段意味着人流多、人口密集、消费者多,这就是分享效应的体现。诸多消费者分享了餐馆的投入成本。于是从总体上,老板的固定投资效益最高,老板有了更多利润,有了更多利润就会扩大生产,于是会产生更多岗位,职业需求就会更旺盛。而当更多人在这一区域工作生活,又带来新的分享效应。

b. 职业匹配效应

如果你去招聘网站搜索行业和职能,你可以搜到各种企业的招聘信息,但是在招聘网站后边还一个筛选项:城市。如果你圈定了某个城市,再次搜索不同行业和职能,就会出现明显的差别。

那些一线城市的招聘信息依然丰富,各个行业和职能都有招聘;

而那些三四线城市,很多行业和职能就完全是空白。

你学个冷门专业,显然在大城市更可能找到匹配的工作。

而我们换个角度,站到招聘者去看,你要招一个专业的人,在人少的地方更容易招还是在人多的地方更容易招?显然也是后者。

温州的企业做大后,一般都会搬到上海,原因就是,企业升级了,需要更高技能、更专业的工作者,而这些职业人群,在上海更方便找。

罗振宇在《时间的朋友》里讲海底捞是从简阳出现的。

但当海底捞做大后,总部就迁到了北京,因为一二线大城市才能有高级管理人才。

c. 学习效应

一个人的职业能力都是如何变强的?

当他进入到工作岗位中,他的大量学习是在『干中学』。当你的专业技能有用武之地,大多数人都会越干经验越丰富,从而能力越高,收入跟着越高。

而请注意,这个经验越丰富,是如何得来的?一个最基本的来源就是你服务的客户越来越多。

有句俗语叫:

神枪手都是拿子弹喂出来的

。这可以适用于几乎所有职业。医生的高超医术是因为看了足够多的病人;厨师高超的手艺是因为服务了足够多的食客;我是给别人咨询他职业发展的,我的技能一步步提高,一个很重要的因素就是我的咨询数量足够多。

而哪里才能带来足够多的客户呢?大城市还是小城市?显然是大城市。大城市才有足够多的食客,足够多的病人,足够多的来访者。

除了干中学,人们还会跟外部人群学习,比如参加培训课程、跟随导师、跟别人的交流中学习。而生活在大城市,跟外部学习的成本大幅降低:

他能很快找到高能力的专业人群;大量的沙龙、培训都只在大城市才开办。

他能用较低的成本参与到学习中;他省却了大量的交通成本和时间成本。

大城市能满足他高频次的学习。因为类似课程和聚会频次高,他练习的频次也会高。

在此,我承认,互联网的出现,提升了外部学习效率和远距离学习的可能,但是,如果你同时尝试过线上学习和线下学习,你就自然发现,大多数职场类,线下学习的效果,远大于线上学习,原因我再开一篇来说。

而大城市能产生更多线下学习的机会。

大城市这三种效应所带来的职业收益,远高于小城市和农村。

所以,即便媒体高喊逃离北上广,即便所有人都知道大城市拥挤、高房价,但人才流动依然是,多数人流入大城市。

3

多数第三产业只存在于大城市

我们来看看

『城市』

这个词。

城和市,组成了城市。

城代表城墙,为了防卫;

市代表市集,为了交易。

城市,说的通俗点:

就是市集周围加了一圈城墙防卫。

我们再看看市集是怎么形成的?

我中学毕业的时候,跟一个好朋友去四川距成都几百公里的一个村子里待了几天,那地方是他小时候上学的地方。一个周末,我们一起去当地的一个集市上『赶集』。

每周一次,各村的农民、牧民、山民把自己产的各种农产品、猎物放到集市进行交易,从而换取自己的需要。

一般,一次赶集,需要花一整天时间。从村里出发,最多走2-3个小时,到集上,买卖一些东西,到了中午,集上会有一些饭馆,在饭馆吃顿好的,下午再走2-3个小时路赶回家。

请注意这个信息:

2-3个小时的路程。

这意味着,一个集市,离周边的农村的距离,也就是2-3个小时的路程。

在过去,赶集用人走,最多用马车,所以2-3个小时的路程,大约二三十里地。

这些集市,慢慢的,就变成了比村更高一级的行政单位:

镇。

一个镇离其管辖的乡村,恰好二三十里地。

当镇建起,镇上除了有集市,自然会增加了其他服务业,餐饮、理发、洗浴乃至医疗、教育,就都坐落在镇上。这就组成了这片乡村的:第三产业。

好,问题来了,过去我们靠脚力,来走这2-3个小时的路。而从过去到现在,主要交通工具产生了一级一级的变化。

从步行、到自行车、到汽车、到铁路、到高铁。

这意味着什么?

当交通工具的速度变快,乡镇这级行政单位,就会自然消失。

因为2-3个小时车程,从二三十里,变到了二三百里。

而从一个地方向另一个地方走二三百里,早已经超越了乡镇,甚至越过了县城,而直接到达地级市,乃至省会。

这样的话,最近的市集,就自然来到了地级市,甚至省会城市。

而当高铁覆盖全国,从上海到南京,只需要1个小时。这意味着,你两三个小时的路程,可以达到五百公里。

如果你以五百公里为直径画一个圆,面积是多少?

19.6万平方公里。

在中国,只有8个省级行政单位面积超过了这个数。

因此,当高速公路和高铁的普及,会不会让乡镇、县城的格局被颠覆,从而导致四五线城市空心化呢?

而作为第三产业的服务业,天生就跟市集捆绑在一起。也只有市集,才能产生丰富多样的服务业。你做交易需要广告、需要贷款、需要法务、需要政府关系、需要咨询,这些都是高端商业服务;同时,生活服务类、餐饮、美容、家政、快递,也无法脱离市集而存活。

服务业天生就在城市里。

发展到头,每个省就只剩下一个城市,而几个省再凑个大城市,第三产业就在那里。

这不就是一线城市+二线城市么?

再讲个咨询故事

一个在中部四线地级市的来访者,电话我咨询,很想从事广告行业,问我该怎么做?

我问她一个问题:你有了解,你们这座城市,最大的广告公司是哪家?

她还真去了解了一圈,后来在微信上感到很失望:这座城市里就没什么有规模的广告公司,要么就是小作坊,大点的公司都在省城,最多设个办事处。

于是,一个结论就出来了。她要想从事广告行业,并能让自己更好发展,只能去更大的二线城市。

没其他的路。

做转型时,得看看,要转的那份工作,在这个城市到底是不是存在。

所以,分析了很多,结论很简单:

如果你年轻想搏机会,典型的选择依然是选一线城市;如果一线城市的生活成本实在太高无法支撑,那退而求其次,去二线城市。

4

来人口净流入多的城市买房

我们再说买房。

李笑来老师和矮大紧老师都是认同

“买房毁掉一个梦想”

的人。

但是,你想清楚这句话:

“那些说钱不重要的人,他们自己都挺有钱的。”

他们这么说是因为他们戴了那样的有色眼镜看世界,

他们不买房,不是因为他们没能力买,而是他们没意愿买。

但是换到大多数的你们,却不一样。

买房非但不会毁掉梦想,反而能让你的梦想实现的更踏实。

如果一套房子有保值和增值的价值,至少,你能在需要钱去实现梦想时,把增值的房子抵押或卖掉。

但是,把房子买在哪里,却决定了你能否让梦想更踏实实现。

而我要强调的是,人流向哪里,聚集在哪里,就把房子买在哪里。

去搜“人口净流入城市前二十名”

1.上海890万

2.深圳776万

3.北京700万

4.东莞640万

5.广州464万

6.苏州409万

7.佛山349万

8.天津304万

9.成都256万

10.宁波190万

11.杭州187万

12.厦门173万

13.无锡171万

14.南京168万

15.中山163万

16.武汉142万

17.温州133万

18,泉州128万

19,惠州122万

20.郑州118万

外加一个“重庆”,因为重庆尽管是净流出城市,但是可以把重庆看做一个省,它的市区是绝对净流入超过100万的。

我的一个来询者咨询我个人发展,说他在东北某四线城市有个房子,因为去年房价的溢出效应,涨到了60万。我的一个方案是,如果能卖掉把那套房子卖掉,这点钱肯定在北京买不了,去以上的这些城市,越大城市越好,再买个交通便利的房子。

在这里讲个买房四要素:

-

交通。地铁走路10分钟为便利。

-

医疗。去周边医院公交10分钟。

-

学校。可以上周边的好学校。

-

商业。走路10分钟有繁华商业区,shopping mall。

一个城市的房价,跟这四个因素关系最密切。买房子按我上边的优先级排序挑选。

最后强调一下国家的政策啊。

“房子

是

用来

住

的

,

不是

用来

炒

的”

——————————

“那如果偏偏就要留在三四五……十八线小城市,有啥职业可发展呢?”

我在这卖个关子吧,新出的书里有写。