近日,四川省内江市《内江晚报》一则社区慰问困难户的报道中出现“哑巴群众说话”,引起舆论关注。

据中国青年网官方微博发布的图片,该报纸1月10日刊登的一篇“给困难居民送棉被”的新闻报道中,居然出现了“

哑巴群众开口说话

”的内容。中国青年网微博喊话:“

是稿件有误还是新闻造假?

”

中国青年网官方微博截图

“给困难居民送棉被”的新闻报道

报社:可能是通过手语沟通

不是假新闻

这篇署名来自“内江日报全媒体记者”的报道称,内江市市中区城东街道62岁的赵全贵一直未成家,是一名哑巴孤寡老人,近日在接受社区入户走访时被赠与棉被。在这篇报道的新闻导语中,用双引号援引赵全贵的话说:“这条被子好暖和,晚上盖着一定很舒服。”

上述纸质报道从1月17日起被网友截图并热传微博和朋友圈,引发网友关于“哑巴群众开口说话”的争议。

针对质疑,内江日报社办公室工作人员回应称,据她了解,

出现这个问题是记者写“某某说”习惯了,没有注意到写作中的不妥,加之后面的采编流程也把关不严,导致采编事故。

“

记者可能是通过手语或者文字等方式和聋哑人沟通的

,具体是什么方式我不太清楚,但经过报社调查,

确实是和聋哑人沟通过,不是假新闻。

”

上述工作人员告诉记者,事发后内江日报社已对当事编辑、记者进行了通报批评。同时召开了党组会、采编会和职工大会,以此为契机,在全报社进行了作风整顿。

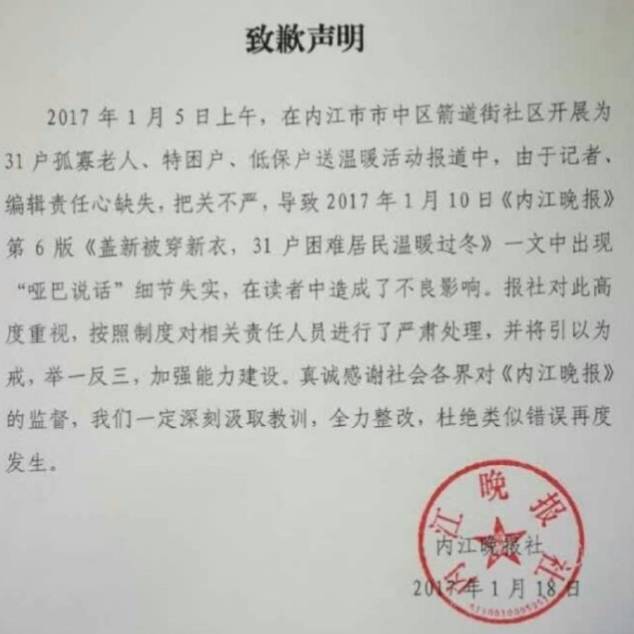

报社致歉声明

"哑巴说话"? 居委会:话是受访时写纸上的

社区居委会办公室值班人员称,该社区的确有一位名为赵全贵的聋哑人,在接受记者采访时,

赵全贵的话是他用笔在纸上写的

,“

赵全贵平时都是用纸和笔来跟人交流的

”。

经常看新闻听新闻读新闻的人,都有这样一个感觉:一些地方政府出台一些行政措施和政策,发布出来后不久,一般群众还没有弄清楚怎么回事,记者们的跟踪报道就出来了,而这些报道更无一例外就是“一致拥护和欢迎”、“群众交口称赞”。为了增加新闻的可信度,新闻往往会穿插着一些“群众发言和表示”,当然里面的民意更多的是欢喜和高兴,也就是俗称“正面性”的。但是,细心的读者往往会发现,这些所谓的“群众表示”,几乎都是千篇一律来自记者的描述,起码都是提炼过的。

此种表达方式几乎成为一些地方新闻记者的“职业病”,以致于一些网友捣鼓恶作剧式的段子:各地群众喜迎汽油大涨价、群众热烈欢迎开发商强拆队的到来等等。

如果仅仅是“哑巴说话”之类的普通新闻倒也无所谓 ,怕的就是一些地方出台新政策,施行新举措时,在社会上明明是群众反应很大,甚至存在怨声载道的现象;一些官员的工作作风明明是独断专行违背法律的行为,记者为了收集一点社会效果,睁着眼说瞎话,坐在办公室里“闭门造调查”,写出许多群众“一致拥护”的稿子。甚至某些问题,在社会上已经“山雨欲来风满楼”了,但摆在领导案头上的新闻仍然是“一致欢迎”、“交口称赞”。

这样的新闻频频出现,不仅败坏了媒体形象,伤害了新闻媒体的公信力,也使很多记者在群中的心目中沦为了“马屁精”,甚至是“骗子”。

真实和实事求是是新闻的生命,更是记者的起码良知和职业道德。

这条新闻之所以引起人们极大的反感和嘲讽,正是说明了在我们的一些媒体队伍里,记者为了迎合某些形势的需要,更是为了取悦某些官员的嗜好,不惜胡编乱造,任意猜想,甚至是出卖道德和良知,而这样的现象已经达到了“哑巴说话”的严重地步,可见这是何等的荒谬?新闻没有了生命,记者失去了公信力,这样的媒体还靠什么立足于社会?

正因此,报纸上出现“哑巴说话”的新闻绝不是笑话。

要避免和杜绝类似的笑话发生,不是处理几名当事人就可以做到的。今天是“内江晚报”粗心,明天又是“外江晚报”马虎,

只有彻底扭转报道心理才是治本之策。

来源:新华网、新京报、中国青年网、

广西新闻网

、内江晚报等

作者:

朱少华

编辑:谷朋