来源:互联网品牌官,附自创业家,采访:周路平,口述:雷厚义(悟空单车创始人)

2016年下半年开始,共享单车迅速席卷了北上广深等一线城市,因为解决了城市出行“最后一公里”的问题,以摩拜、ofo为首的创业公司也被资本看重。

据不完全统计,共享单车领域的融资金额已达100亿人民币,疯狂的资本背后是疯狂的造车和扩张,行业变得非常躁动。

在这过程中,

单车本身变成了烧钱引流量的工具,共享出行的意义已死!

这是一场没有回头路的殊死搏斗,而现在行业泡沫已经出现,但问题是最终的赢家能收获到胜利的果实吗?

昂贵的资本游戏,共享单车成“麻烦制造者”

我曾一度以为共享单车市场就看摩拜和ofo一决雌雄,然后IPO,没想到行业壁垒过低,新玩家不断涌现。

为了抢占市场,他们进行了疯狂的烧钱补贴,我一个朋友的摩拜账户,光领的红包就够他免费骑行到8月份了。可以想见,共享单车的补贴到了什么程度。

这不禁让人联想到当初的网约车大战。

但是,不同于轻资产的网约车,共享单车的车辆生产和维护成本那是实实在在的,现在的共享单车更像是重资产的资本游戏。

按照正常的逻辑,重资产的企业应该尽力保护好自己的产品,想办法降低运维成本。

然而,

本该是重要资产的单车却几乎无任何监管,

被随意放置在街头巷尾影响市容,单车被破坏、偷盗的现象非常严重。

但共享单车企业似乎更热衷于抢占地盘,投放更多的单车,至于单车问题则更多地交给了公共部门以及民众的道德自律了。

学者黄鑫给共享单车取了个外号叫做“巨婴单车”,他评价说:“共享单车这种靠全社会替自己分担责任来减少运营成本的方式,显然是在制造社会矛盾。更多的乱停乱放的单车就意味着更多的‘麻烦制造者’。”

▲北京八王坟东公交车站(图片来源见水印)

但是资本必然带来扩张,而随着投放量的不断增大,后期还有两块开支会更更加明显。一是维修成本,二是营销成本。

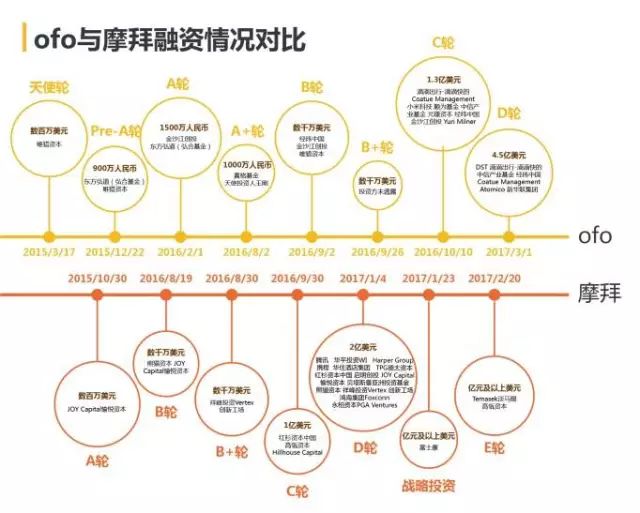

更严峻的是,从共享单车密集的融资来看,烧钱的速度已经越来越快了。

而资本不计代价进入的前提,是从单车市场的发展潜力、商业模型上找到支撑,但在当下市场乱局之中,企业已经被资本绑架,泡沫已经显现。

失控的市场争夺,泡沫已经显现

从4月份开始,这股席卷大半个中国的单车浪潮刮到了农村。

4月5日宁波一市镇开始试水共享单车进村庄;5月4日,成都一单车品牌已经将共享单车开进了成都的郊县农村;还有大批玩家也打算落地农村共享单车。

有媒体评价说,这代表农村人玩转共享单车的时代已经到来。

但在我看来,这意味着共享单车的死亡倒计时来临!

根据腾讯科技的报道,今年光摩拜和ofo两家向市场投放的单车极有可能均超过1000万辆,覆盖200个城市。

然而,根据分析机构的调研,中国400多个城市中,用气候、地形因素排除后,真正适合投放共享单车的很可能只有100多个。

而广大的农村地区,很显然是不需要共享单车的。

而且在投放模式上,应该是先小规模投放,然后根据运营数据逐渐变多;但现在共享单车企业普遍将这个探索过程大为缩短。

但是在这种情况下,他们依旧在炒作三四线市场,甚至农村市场,这反映了资本的高度焦虑。

这种焦虑是很正常的,投资越来越大,竞争对手却越来越多,特别是以小鸣单车、mobike、Hellobike为代表的企业,它们都是从二三线城市起家,如今已经站稳脚跟。

这种焦虑很可能还与季节有关,很快就要到多雨的夏季,那些铁质的车架必然会锈迹斑斑,成为城市垃圾;而到了冬天,骑行的人必然会大幅度减少,那些生锈了车到了明年开春,最终会迎来换车潮。这时候如果市场还没分出胜负,成本压力会让资本崩溃的。

所以,几乎每个企业都在烧钱补贴和吸引用户,想在短时间快速占领完成圈地,然后逼死对手。

但是哪个共享单车品牌背后没有资本?

这是一场没有回头路的殊死搏斗,资本除了加码,似乎没有任何办法。

资本的游戏早该结束了!

首先,我们必须要明确的一点就是共享单车是有市场,可以生存的,而生存的关键是能不能盈利。

我觉得特别好笑的一点就是,现在很多的互联网创业都是不考虑盈利的,真正支撑企业的是风险投资,这简直不可思议!

如果像摩拜创始人胡玮炜在回答盈利模式时说的那样,“失败了,就当做公益”,我请求你,不如不要创业,这是典型的不负责任的创业者的思维!

然而,这却是互联网经济最普遍的盈利模式,创造一个模式,吸引流量,流量带来风投,继续疯狂扩张,再拿风投,最后如果运气好就上市。

但是,没有一个扎实的盈利模式,最终这一切都会变成泡沫的。

如今的共享单车也一样,他们都把更多的精力放在了如何把数据做得更漂亮,吸引风投,而单车本身,则只不过是烧钱引流量的工具。

而这就造成了共享单车如今的现状,给社会制造麻烦,而且看不到可持续发展的未来。

而尴尬的是,如果某家共享单车公司打算走传统模式,稳扎稳打地运营市场,它就很有可能被疯狂的资本庄家所淘汰。

这不是共享单车的问题,这是整个商业生态问题,是整个互联网的问题,精明的中国商人们正在把一个又一个行业变成融资的平台,全然不顾这种模式对行业的伤害。

我希望这场共享单车大战最后的胜者,是用心做精细化运营,脚踏实地搞好用户体验,用心创新盈利模式的公司,而不是不知创业为何物的搅局者。

资本的游戏早该结束了!

附:首家倒闭共享单车创始人:真的当做公益了

共享单车依然热得烫手。

6月16日,摩拜宣布又获得超6亿美元融资。与此同时,重庆一家名为“悟空单车”的共享单车却撑不下去了。就在摩拜宣布巨额融资的三天前,悟空单车宣布停止运营。这让悟空单车成为行业首家彻底退出的企业。

为了这个风口,悟空单车创始人雷厚义搭进去了300多万元,一千多辆单车也不见了踪影。当然,他也不打算找回来,“当做公益了”。

雷厚义是怎么被卷入进这个风口的?有哪些心路历程?又有哪些血淋淋的教训?昨天,创业家&I 黑马与雷厚义聊了聊,以下为其对创业家&i黑马的口述节选。

1

一年前,我有了做共享单车的想法。

彼时,我是受到了两点启发:一是之前的项目资金链断裂,没钱打车,于是经常步行跑业务,但效率很低,浪费时间。

二是在网上看到ofo的报道,觉得这是刚需,正好解决了三公里内出行的需求。

之前,我做过消费金融领域的小额现金贷。这个项目后来无疾而终,问题出在资金上,没找到放款资金,也没融到资。我找了几家投资机构,他们的评价很简单:消费金融领域没问题,但这个事情不是你们能做的,因为你们专业能力不强。

后来,我们转型做贷款流量分发。这个转型总算让我们重新活过来,口袋里有点钱。但流量分发也存在问题,拿不到用户数据,无黏性,基本盘不稳定,顶多做一两年时间。

于是,我们启动了共享单车项目。启动前,有人劝我说,摩拜和ofo的风头正劲,你做成的概率很小。还有人建议我做垂直领域,比如山地自行车或者景区单车。

但我喜欢赌,而且只赌大的。我自认为,既然能让一个公司起死回生,就有能力做好共享单车。

2

2016年下半年,共享单车行业的融资极疯狂,摩拜和ofo的架势真是不让后来者活。不过,我在战场上没时间去考虑这些,能想到的就是尽快投产,拿到一张“门票”。

12月9日,我们开始做APP,并用20天时间完成了开发。我们第一站选在了重庆,为什么在重庆?

一是大家都认为重庆是山城,不可能做共享单车。如果我们做的话,就很具传播点。

二是重庆是我们的大本营,战略意义大于实际意义,总不至于连大本营都不投放车辆。

我们的单车投放分两批。第一批是试探市场,第二批是让市场知道悟空单车,占领用户的心智,拿到门票。

第一批是在今年1月5日,投放了两三百辆,每辆车加运费大约250元,总计花费5万元左右。

第二批是在2月底,我们投放了一千辆单车。我们向天津的一个厂家下了一万辆订单,交了30%的定金。这批车成本高很多,每辆约750元,再加上锁和物流成本,总计800万元左右。后来因为没有拿到投资,实际上只拿到1000辆单车,定金也打了水漂。

单车主要投放在大学城和白领聚集的写字楼,但这不是封闭环境,投放不久后就分散了。因为我们用的是机械锁,到后面车也不见了踪迹。

我们也开车去找,把车调配到人流量大的地方,但没用,第二天又散开了。这样反复几次,人工搬运维持了两周时间,发现效率太低,干脆放弃,打算下一批单车全部换上智能锁。

计划赶不上变化。我们的核心问题是供应链和融资,如果这些解决不了,就没资格去考虑运营问题。四月中旬,我判断这件事情做不成,一是融资没成功,二是合伙人模式也垮了。而后智能锁的研发,以及单车的投放就再无推进。当时担心引起动荡,投下去的单车还一直在运营,直到把合伙人的钱还完。

6月,处理完各项事情后,我们发布了一个停止运营的通告。

悟空单车前后运营的四个月里,累积一万多用户,收了一百万押金。最高的时候,每天日活两三千。期初用户也付费,收了四五万元,后来就免费骑了。截止项目关闭,我们总计亏损300万左右。