来源:豆瓣 作者:维舟

编者语:有不少文章讨论过东北经济衰退的问题,列出来的原因也有不少,例如气候寒冷、人口、制度等。

这些原因看似挺有道理,但是又能够举出不少例子来反驳。那导致东北经济衰退的根本原因到底是什么呢?这篇文章,读后让人有很多启发。

本文转自豆瓣,作者:

维舟。

近些年来,“东北经济衰退”可说是媒体上热议的话题之一。

人们对此的看法相当一致,毕竟现实摆在那儿:

1978年全国经济总量前十的城市,东北一度占了四席,但到2000年前后就一个都挤不进去了;

这些年来东北人口外流、资本却又吸引不进来

,“振兴东北”也喊了多年,“老工业基地”的衰退是不可否认的事实。

不过,尽管对“衰退”本身有共识,但究竟是什么造成了这一衰退,却众说纷纭。

第一种流行的观点认为,东北经济变差说到底只是因为气候太冷了。

东北的寒冷确实是世界级的,比全世界所有主要发达地区都冷,且人口密度还这么高,而二战以后人口和经济活动从寒冷地带向“阳光地带”迁移是颇为普遍的现象。

国家信息中心原总经济师范剑平就赞同这一说法,理由是气候一直是影响经济活动的重要因素,极寒本来就在客观上制约着东北经济转型。

因为根据这种看法,对冲传统工业衰退的两个手段

在严寒气候下都相当不利,因为温暖的南方可以一年四季开工、摆摊。

据此,既然服务业取代工业勃兴,那么人口势必向宜居地区流动

,随之而来的一个推论就是:

东北的衰退只是一个逐渐趋向“适当水平”的自然过程,就好像农村衰退、乡下人离土进城也都是合理的,因为现代农业本来就不需要那么多人。

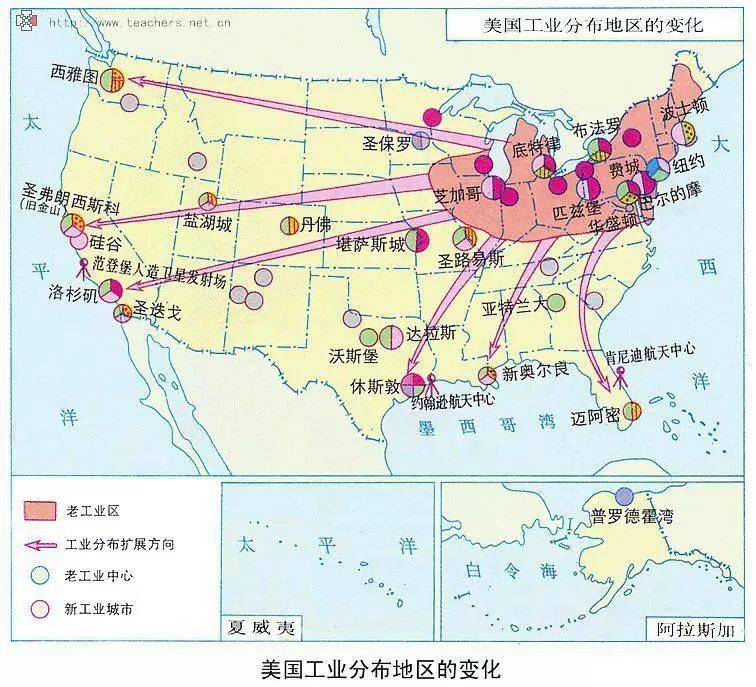

美国二战后也有所谓“阳光地带”(Sun belt)的说法

这看起来好像有点道理,而且归结为这样一种“不可回避”的客观因素,至少有一个好处,就是让发生的事都合理化了,似乎谁都不应该被怪罪。

东北文化、东北人乃至当地政府官员都没做错什么,要怪只怪天气太冷了。

然而这很难解释为什么世界上也有那么多发达社会

处于寒带,事实上,欧洲乃至全世界都是气候较寒冷的北方比南方发达;

更不能很好地解释为何东北的衰退是在1990年代后出现,要说仅仅是因为不能全年开工、摆摊,那不免把经济衰退问题看得也太简单了,何况随着暖气、空调的普及,气温对人类社会经济活动的影响是在减小而非扩大了。

至少,这并不妨碍人们在室内从事经济活动,要不然东北人也不会比南方人更不禁冻了。

至于说到东北人往南飞的“用脚投票”是因为怕冷趋暖,那似乎也忘了一点:

东北冬天的屋内可比南方不少地方的室内暖和得多,农村人口流失可也不是因为农村比城市更冷。

气温的宜人可能是人们考虑工作居住地点时的一个因素,但常常却既不是唯一也不是最重要的因素。

试问有多少人会仅仅因为几十年来住惯了的老家寒冷,就毅然迁移到一个更温暖的陌生城市?

医药专业网站“丁香园”创始人李天天,在自述将公司整个从哈尔滨搬迁到杭州时,可根本没提到“气候”这一点,其他东北籍企业家在选择离开老家前往深圳投资时,好像也不认为气候是什么值得一提的因素。

如果询问一百个中国人,现在如果有机会移民,是愿意选择寒冷的加拿大还是温暖宜人的菲律宾,答案恐怕至少95%都会是前者吧。

何况,如果气温是决定性因素,那东北人也同样可以选择广西,为何又偏爱深圳与海南呢?

东北人口的增长确实低于国内其它省份

与此相关的一种说法,则强调人口问题

导致了东北经济衰落。

易富贤就认为,东北衰落主要是因为东北人不愿生孩子又急速老化,这确实对经济活动有相当的影响

,不过此人常把各种问题都归结为人口因素,他的主张似乎往往是把原先那个众所周知的命题“越生越穷,越穷越生”简单地逆转成了“越不生越穷,越穷越不生”,这两个命题恐怕都有其偏颇之处。

这既不能解释为何超生的人口稠密区经济未必都好,也不能解释为何长久以来东北都生得少,但唯独近些年来出现了大幅度经济衰退。

更何况,国内像上海这样的城市同样有少子化、老龄化的倾向,但它并非人口流出区,东北人口对经济的更直接影响恐怕不是新生儿,而是劳动人口的流失,并且这种流失是带着资金、技术、劳动力一起流失。

由此看来,“气候”和“人口”恐怕是具有相关性的次要因素,其解释力恐怕还不如另一种将原因归结于“东北文化”的观点。

当然,一个地方的文化对经济活动有着潜移默化的作用,正如美国学者亨廷顿等人在《文化的重要作用》

一书中所说的,一个社会中的价值观、态度、人们普遍持有的见解等,会对其发展起到促进或阻碍的作用。

一个地方的创新精神、企业家精神和成功的动力,的确往往都深植于文化之中,反过来,如果像东北社会那样崇尚官本位、看不起私营个体户、拉不下脸去做买卖,那当然会阻碍民间经济活跃程度。

不过,

这种解释的麻烦之处在于,它是一种“万能解释”

,几乎什么问题都能从当地文化中找到答案。

但文化是一个长期稳定的因素,它同样不能解释为何以前那么多年东北经济都好好的,却到了近二十多年才开始衰退,这些年里东北文化可没发生多大变化。

要说起来,东北文化毕竟总是中国文化的一个分支,谈不上有多么本质的区别,为何就唯独在这里阻碍了经济?

此外,这还经常和“气候说”暗通款曲,在历史上的很长一段时间,西方人都认为热带地区由于气候炎热物产又丰富,所以导致当地人不用劳作就能生存,助长了一种懒散的文化,最终导致其社会落后,那时他们甚至认为后来以勤劳著称的日本人也是“懒散”的。

不仅如此,曾有许多学者言之凿凿地认为,除了新教伦理之外的其它文化差不多都会阻碍经济发展,但当西班牙、日本、韩国这些国家陆续兴起之后,人们开始发现,天主教文化和东方文化即便不能明显促进现代经济,至少也不至于多么严重地阻碍它的发展。

第三种解释本质上也是一种万能解释,那就是许多人在讨论中国问题时偏爱的制度因素。

从许多投资故事来看,东北的确没能在制度上防范竭泽而渔乃至“关门打狗”的现象,非常不利于经济活动。

但同样地,在这一点上东北与关内各地是程度上而非根本上的区别。

不仅如此,这也无法解释为何北海道多年来也出现了不可挽回的经济衰退和人口老化,按说它在制度上与日本各地一体化,至少没有东北的许多问题。

铁西区的工厂房

一个地方的发展与衰退,是极其复杂的社会现象,归结为某个单一的客观因素或笼统的问题,都很难令人信服。

要探讨东北为何衰落,需要谨记的还是三个关键:

天时

、地利

与人和

。

在我看来,如果有什么能很好地同时解释这些,那就

必须从东北的社会结构上寻找原因

,毕竟衰退作为一种经济活动的现象,是社会深层结构的产物。

东北社会结构的问题在哪里?

一言以蔽之,这是一种相对单一化的结构

。

近代东北的开发主要集中在农业、林业、采矿这种初级原材料的部门,无数记录和回忆都印证当时东北在这些资源方面的丰富程度,但也正因此,

这造成了某种程度上的“荷兰病”:

初级产品部门的异常繁荣导致资金和人员都向它集中,其它经济活动乃至多元的社会文化都得不到充分发展。

北海道的发展历程也是如此,在短时间内借助移民大肆掠夺性开发农林矿产,它不像北欧那样是自然“生长”出来的社会;

而加拿大与澳大利亚则在渡过那个最初阶段之后逐步向一个层次丰富的社会过渡,美国加州也在淘金热之后慢慢“正常化”了,但如果在资源衰竭时仍不能顺利转型,那就容易大起大落。

这在国内不少城市都可以见到,不仅在东北。

例如以石油工业著称的克拉玛依在2010年还曾是全国人均GDP最高的城市,是深圳的1.98倍,但仅仅五年时间就被深圳追平,经济陷入停滞乃至萎缩,这不仅是由于人们常笼统说的“经济转型”,还因为石油、煤炭等大宗原材料价格跌落。

由于资源型城市的经济往往十分依赖单一产业,那么当这一原材料价格暴跌时,其影响就非常之大——而这种城市在东北还尤其多,诸如大庆、鞍山、双鸭山、鸡西、铁岭。

当然,我这里所说的

“单一性结构”不仅仅是指矿业,还指某一部门的生产消费不成比例地占据了经济生活的大部分份额。

这种产业群聚

的模式在工业革命时代由西欧起源,盛行于所有现代国家,全球史学者约翰·麦克尼尔将早期那种围绕煤炭、钢铁与铁路兴起的重工业城市称为

“煤炭城群聚”

,而1920年代出现并主宰1940年代~1990年代的则是

“汽车城群聚”

。

这些群聚在其全盛时代非常适应大规模工业生产,因为它们能很好地在一个地方集中、批量地进行生产制造,因而也都繁荣一时。

但当社会转向新的生产消费模式时,无论这些产业群聚是在哪种气候、哪个国家、哪种文化或哪种制度下,几乎全都无一例外地衰败了。

比如,美国底特律是汽车之城,全城经济极大地依赖于汽车业,但麻烦也出在这里:

当汽车业不景气时,当地人就难找到其它出路了。

不仅城市如此,农业上实行大规模生产的种植园经济也一样:

美国南部因为长时间极度依赖单一的棉花种植,结果1920年代初棉铃虫来袭时,地方经济就遭遇到了毁灭性打击。

工业革命时代的英国曼彻斯特 “煤炭城群聚”大都经历了大起大落

不难看出,

东北的很多城市正是那种典型的“煤炭城群聚”,

它们是近代大工业生产的产物,又恰好由于当时的东北地广人稀

,非常便于在农林矿等各部门都采用大工业生产模式。

这与1949年前关内除上海之外的几乎所有省市都形成鲜明对比,

内地盛行的几乎都是非常分散的小农经济或小作坊手工业。

陈云曾回忆说

,1945年到南满,看到密布的铁路和电线,才

第一次真正见识了什么叫大工业生产。

这是很多东北人迄今回忆时的往日辉煌,但问题是,很多时候正是曾带来成功的那些因素,后来导致了失败——

在这种“煤炭城群聚”模式下,经济生活的多样性很低,人们对大型组织的嵌入程度、依赖程度都很高。

这也很好理解,既然在这些大公司之外的选择并不多,那么去哪里更好简直是一目了然的事。

最终,这会使整个社会越发“锁定”在这一结构上,形成一种内卷化的效应,还会带来一种特殊的社会声望。

我一位朋友多年前离开一家著名外企创办了自己的小公司,虽然他身家已过千万,远好于原先的死工资,但他的老父亲却至今遗憾他离开了“那么好”的一家外企。

这还是在上海,如果在东北,恐怕更可想而知。

长久地依附于一种制度化的生活,会使得人们在心理上惧怕改变,也难以适应新的生活,更别提发现并抓住新的机遇了。

电影《肖申克的救赎》里讲了这样一个故事:

年轻时就入狱的老布克,几十年来完全适应了监狱生活,以至于出狱后反倒无所适从郁郁寡欢,最后上吊自杀了。

这虽然极端,但可想而知的是,长久在一家企业做着一种流水线上工作的工人,忽然面临下岗跳槽时,也比那些频繁换工作的人要难以适应得多。

清亡后,满族旗人大多生活艰难,无法适应急剧的转变

习惯了相对单一又高度组织化生活的人,在面临社会剧变时尤其不适,生活质量往往直线下降。

清代的满族旗人长期被清政府禁止从事任何农业生产、工商买卖,由朝廷发给钱粮,让他们专心于军事演练。

结果是,在老百姓们心目中,他们是一群在和平时期“吃皇粮”的人,无仗可打时就只能提笼架鸟。

老舍在小说《正红旗下》谈及1899年他降生前的几个月,其亲戚们都激烈反对变法,因为“听说一变法,旗人就须自力更生,朝廷不再发给钱粮了”。

但最终,民国后还是停止发放了八旗钱粮,遭遇这一空前大变动,连远在黑龙江三家子屯

的寡妇都曾到北京请愿。

饷银取消后,正如美国汉学家路康乐所言,“满人迅速跌到了社会的最底层。

在公众意识里,他们逐渐等同于贫穷和简单劳动,非常类似于居住在上海的苏北人。

与上海的苏北人一样,满人垄断了北京拉黄包车这一营生。

这种职业被视为低人一等,身份低微。

”

这一历史与东北老工业基地的职工下岗后的情形十分相似。

许多人在谈论东北经济衰落时惯常所说的“文化”与“制度”,恐怕也是这样的历史进程导致的结果。

长期的大工业生产,潜移默化中对东北人的社会心理、文化期望、价值观,乃至各项制度,无疑都产生了深远的影响,这特别适合计划经济,因而

东北也被公认为是计划经济在中国最根深蒂固的地区

。

时至今日,东北在经济结构上仍相对单一

,表现在不同法人机构类型上,便是企业法人的比例偏低。

一般来说,一个地方的经济越是活跃,企业法人的数量就越多,而事业法人和机构法人的数量就相对较少,人们在“体制外”的机会和选择也就越多,反之亦然。

根据《中国统计年鉴》的数据,2014年这两者的比例,全国最高的是北京

和上海

,而最低的便是西藏

。

东北三省中,辽宁是10:1,吉林和黑龙江都是4:1,这都远低于江苏

、浙江

和广东

。

不仅如此,不同产业的结构也不一样。

2015年公布的黑龙江省第三次经济普查数据显示,全省法人单位最多的依次是:

批发零售业

、公共管理、社会保障和社会组织

、制造业

、租赁和商务服务业

;

而广东2015年的数字则是28%、6%、26%、12%。

这明显可以看出,广东不仅制造业强,而且在私营企业较多的批发零售、商务服务这样的门类中相当活跃,民间的参与程度高。

这在计划经济时代那种只注重生产、不注重市场和消费的环境里并不是大问题,但到改革开放以后,尤其是1992年深化市场经济之后,其内在弊端就逐渐显露出来。

因为“市场”是一个不断变化的外部环境,经济活动主体

能否生存下来、生存得更好,其灵活适应能力要比体量规模更重要。

打个比方,恐龙

曾以其庞大的体格统治地球,它也在几千万年里能很好地适应环境,没有什么天敌能挑战它。

然而,当小行星撞击地球导致外部环境发生剧烈变化时,它们的末日就到来了,此时小型的哺乳类比它们更好地适应了新环境,最终才进化成今天我们人类。

这也是为什么现在要提倡保护生物多样性和文化多元,因为历史一再表明,在这样一种丰富的生态下,一个生态聚落或一个社会群体在面对外部冲击时的适应性和恢复能力要强大得多。

就像这棵树倒下了还有那棵树,但如果是只有一个树种的人工林,那它遭遇虫害时便是毁灭性的。

用进化论的术语来说,

东北相对单一化的经济结构,使得它在遇到市场变化时缺乏很好的“预适应”能力。

不仅难以利用新出现的机遇,而且一旦原先高度依赖的那个产业出了问题,人们便束手无策,不容易找到其它出路。

另外,当许多人回过神来之后,不是转向新的模式