▼ 本文由豆瓣用户@似云 授权发布 ▼

宋美龄与她小弟弟宋子安的感情,也不仅仅是普通姐姐对弟弟的疼爱与提携,他们年龄相差九岁,也隔着遥远的距离,但是因为这种遥远,让美龄得以在子安生命的一段时光中,扮演了类似妈妈的角色,在后来的日子里两人的感情也一直非常亲密。顾维钧做为旁观者,也曾在回忆录中留下"子安与他姐姐的关系远胜子文"这样的记载,那时已是1950年代,子安和美龄都是50岁上下的人了,但还是给旁人这样的印象。还有他们成年后的合影,尽管现在能看到的很少,但显而易见他一直都是她疼爱的小弟弟。美龄与别的兄弟姐妹之间的感情,多多少少都有政治黑暗的烙印,但她与子安之间,无论彼此处于什么样的境遇之中,都完全是一个普通的姐姐对弟弟的照应与疼爱。

1907年美龄出国念书时,子安刚刚出生,在那样一个交通与通讯都不方便的年代,他们十年里对彼此的印象应该都只来源于美龄与父母之间的通信吧。美龄1917年大学毕业回国时,子安十岁,他们可以说是有生以来第一次见面,但回到家的美龄迅速进入了姐姐这一角色,开始方方面面照管起自己的两个弟弟。这其实也是她做为女儿在替父母分担。宋家父母虽然是很好的爸爸妈妈,但总体感觉他们把更多的时间和心血都给了前面的大孩子,到后来特别是子安的成长期,他们已经没有多少精力来亲自教育这个最小的孩子了。特别是宋爸爸,在子安11岁时就去世了。而前面的两个姐姐宋蔼龄宋庆龄又有了各自的家庭和事业,哥哥宋子文要么"出差不在家",要么"整天待在办公室",那几年里,美龄应该是家里与子安相处时间最长的人了吧,她真正参与了子安成长的点点滴滴,在子安身上花的时间和精力甚至超过了父母。

美龄不是传统意义上温柔的姐姐,她性格的某些方面很像她的妈妈。在她刚回国那段时间,子安甚至因为成绩不好、乱发脾气、懒惰等原因常常挨打。美龄在1917年8月7日给埃玛的信中说:"我两个弟弟去年都考砸了,家人很生气。可怜的孩子有两个老师,他们每天都来,一个教英文一个教中文,我觉得他们教得有效果。我也教两个弟弟英语语法。在我的监督之下,他们一个正在学如何使用标点一个正在学拼写……我想10岁的那个明年会留在家里,有一位老师教他中文,我会教他其他学科。我已经完全制服了这两个男孩,因为妈妈厌烦了,就把他们交给我来管教。他们并不好管,因为他们真是又聪明又懒。我已经打过那个小的好几次了,他们俩都很怕我。你不知道我是多么会管教人。"

在这封信的开头,美龄提到"我回家差不多三周了",短短三周时间子安就挨了这个离家十年的姐姐好几次打,不知道他当时内心是怎么看待这个姐姐的。美龄后来还在给埃玛的信中提到过打子安打得特别厉害的一次,她自己也非常心疼挨打的小弟弟,但还是忍痛打到他认错为止:"我十岁的弟弟今天简直像个小魔鬼。我打了他,然后让他在床上躺了三小时。我从来没看到过他发这么大的脾气。我让爸爸妈妈离开了房间以便我能更有效率地管教他。他现在已经平静下来,虚弱得像只小羊羔。我无法向你形容当我打他时我是多么心痛,但是因为他一直不肯承认错误,我只得继续抽打他直到他为他的乱发脾气道歉。我打他把棍子都打断了!"

从旁观者的角度看美龄有些过于严厉甚至粗暴了,十岁的小男孩,应该已经有了独特的敏感、倔强与自尊,感觉美龄没有认真去理解子安的这些情绪。还好这些并没有给他们二人的关系蒙上阴影。挨打的日子毕竟是少数,子安在日常相处的点滴中应该也能感受到美龄的付出。虽然5个哥哥姐姐对自己都有照顾,但能在自己身上花那么多时间与精力的也就是美龄了。即便当时的子安对这个严厉的姐姐更多是怕,长久相处后他也能明白这个姐姐对自己的期待与爱。回国后的美龄忙于社交,同时也在学习中文和音乐,但她每天都会抽出时间辅导子安的功课。在1918年1月13日给埃玛的信中,美龄提到她在帮子安准备圣约翰中学的入学考试:"我的小弟弟下周将参加圣约翰的入学考试,我正抓紧时间辅导他功课,希望他能通过这个考试。"

子安没能通过这次考试,美龄在1月31日的信中说:"我应该跟你说过我的小弟弟要去参加圣约翰的入学考试吧?他英语通过了,但中文没能及格,因此现在他还不能入学。我还得再教他六个月,因为我们住得离好的走读学校太远了。"直到1919年9月,子安终于顺利通过了圣约翰的入学考试。当时蔼龄刚刚生下她的第三个孩子,宋妈妈忙着照看她,子安的入学事宜都是美龄在准备。"我的小弟弟通过了圣约翰的入学考试,他现在已经在学校了,一个月只能回家一趟。我姐姐的孩子刚出生,我就忙着送他去学校了。我之前没想到他能通过考试,因此在得知他考试通过到送他去学校的几天里可把我忙坏了。妈妈一直在姐姐那边照顾她,因此也做不了什么。"

如果不是美龄的督促与辅导,子安也许是考不上圣约翰的吧,当然有美龄这样的姐姐在,他有没有考上这所名校对他后来的人生其实是无关紧要的。开始寄宿生涯的子安有写信给美龄讲述他在学校的生活,以及第一次离家的孤单,美龄在信中说:"我刚刚收到小弟弟的信,这还是他第一次真正离开家,他看起来很孤独,也不大开心。可怜的孩子。"

除了学业,美龄在日常生活中应该也很照顾子安,就她给埃玛的信,就曾提到过要带着小弟弟去买烟花,因为她知道小孩子喜欢放烟花。"明天我打算带我的小弟弟去市里买鞭炮和烟花,无论是生在穷人家还是有钱人家,每个中国小孩都发自内心喜欢玩这两样东西。"在他们父亲去世后的第一个圣诞节,家里不打算有任何庆祝活动,但依然要给还是个孩子小弟弟准备圣诞礼物。

美龄还托埃玛帮子安订阅美国的儿童杂志做为他的生日礼物:"你能帮我订两年St. Nicholas杂志吗?请写中国上海西摩路30号宋子安收。我想把这份杂志做为他的生日礼物送给他。他是一个很聪明的小男孩,有很强的求知欲和好奇心。因此我觉得一些有趣且健康的读物是他所需要的。"她一直在关注着子安的成长。有时她出门见好朋友也会带上十多岁的子安,埃玛晚年还记得,她与美龄1920年代初约在上海著名的巧克力店吃冰淇淋时子安是跟在美龄身边的。

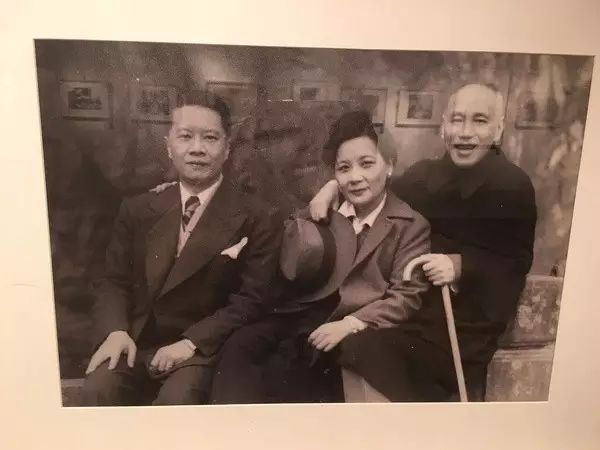

这些都是美龄认识蒋之前的岁月,在美龄人生最为灿烂的那二十年里,她与子安的相处与互动是怎样的,我没看到过相关史料。但是看他们两人在这期间的照片,还是能感觉到两人之间那种特别的亲近。美龄与子安的合影,跟她与其他人的合影风格都是不一样的,一眼就能看出旁边那个已经完全长大的弟弟依然受到她疼爱和照顾。另一方面,在子文在跟美龄夫妇关系不好的那几年,有什么不方便直接说的话都是让子安去转达,可见子安与美龄的亲近,以及他做为小弟弟在这个有着诸多强大的哥哥姐姐的家庭里的重要性。

美龄与子安

美龄与子安

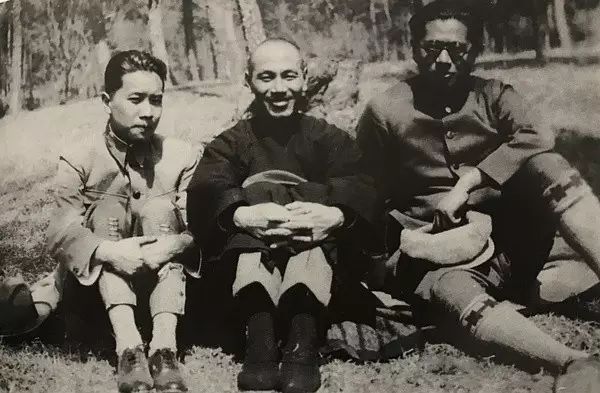

蒋与他的大舅子宋子文(右)、小舅子宋子安

子安对美龄,也许谈不上有过什么具体的回报,但是他后来的一生,一直是一个让人放心和感觉温暖的小弟弟,对美龄来说,这已经足够了。1926年他去哈佛大学念书,回国后他大多数时候是跟着大哥宋子文做事情,在宋子文赴美求援那几年一直是其得力助手。除了二姐宋庆龄,他的哥哥姐姐们包括相对没那么有名的宋子良都受到过各种攻击与责难,但关于他几乎没有过什么不好的事情流传(虽然指责他哥哥姐姐时偶尔也会捎上他,算是陪绑吧),处在他当时的位置,这其实很不容易。他没有因为自己的言行给美龄带来过不好的影响。

子安抗战期间在美国结婚,有美丽的妻子和两个儿子,他的个人生活也算得上是美满。其实做为受到照顾与疼爱的小弟弟,他能拥有幸福的生活应该就是他的哥哥姐姐最想看到的吧。对于重视亲情的美龄,子安也一直是她感情上的某种依靠,比如美龄在西安事变回忆录中曾提到,事变发生后,她飞往西安之前,"余竭全力求赴西安,孔部长与余之诸姊弟皆愿伴余同往,尤足感人",子安那时应该也是陪在她身边给她慰藉并愿意陪她前往的人吧。再比如据顾维钧回忆,1954年7月美龄低调去美国就医,不愿意通知驻美大使馆,到达旧金山时也是子安一个人去接她并陪伴她。

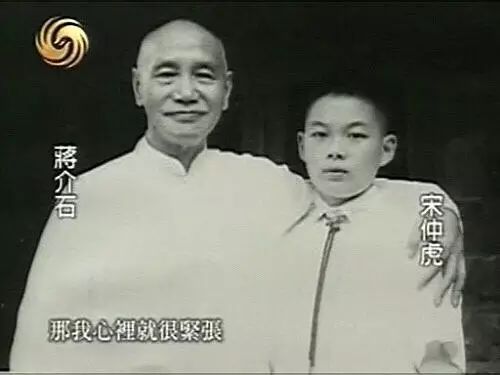

49年后,子安一家常去台湾,他的孩子也带给了美龄天伦之乐。据子安的小儿子宋仲虎回忆:"我从九岁一直到上大学期间的许多个暑假,包括此后的一些时光,都是和蒋夫人他们一起度过的。" 那几年蒋介石的日记中,有时也会出现"与熊虎同玩"几个字,熊虎指的就是子安的两个儿子宋伯熊和宋仲虎。

美龄对子安的孩子也倾注了疼爱。童年宋仲虎中文不好,美龄为了使他能够读懂信件,常常在信纸上画出各种动物植物表达词意,用图画夹杂简单的中文的方式给他写信。在宋仲虎少年时的一张照片后,还有蒋写下的一句话:"自从你离去,我独自一人,寂寞无比,盼你暑假再来,与我作伴。"读着很温暖的感觉,也可以看出美龄夫妇对子安孩子的疼爱。

子安带给美龄最大的伤痛应该就是他的突然去世了。他小美龄那么多,又是美龄看着长大的,而且身体也还健康,可想而知他在香港出差途中突然脑溢血离世的消息带给美龄的伤痛会有多大。他也是美龄除父母外第一个送走的生命中重要的人,有记者在旧金山的机场看到美龄的眼泪。她本想低调赴美参加子安葬礼,但还是被发现了行踪,只能含泪对记者说这是个人旅行。子安的突然离开也许让他的哥哥姐姐们意识到了他们自己随时都可能失去彼此,因而要更珍惜还能在一起的时光。如同美龄在葬礼后给朋友的信中所言:"这是一个悲伤的聚会,我们却更紧密地联系在一起。"

本文版权归 似云 所有,

任何形式转载请点击【阅读原文】联系作者。