重要提醒:

由于微信修改了推送规则,

如果不想错过内容,记得读完

关注公众号

,设置“

标星

”,点一下“赞”和“在看”,这样每次新文章推送才会第一时间出现在您的订阅列表里。

如果你觉得文章好,请点击文末右下角的【在看】按钮或者分享至朋友圈,让更多的人可以看到【影像百科】推送

的精彩文章。

【概述】

海绵状血管瘤(cavernousangioma)并非真正的肿瘤,而是一种先天性脑血管发育异常,临床上较常见,可发生于脑内的任何部位,80%发生于幕上,以额颞叶为最常见部位,其次为脑白质深部、皮髓质交界区、基底节区;20%发生于幕下,以桥脑和小脑半球多见。50%以上多发,脊髓海绵状血管瘤常伴有脑内海绵状血管瘤。颅内脑外海绵状血管瘤较少见,中年女性多见,多发生于鞍区。

【病理】

海绵状血管瘤由缺乏肌层和弹力层、衬以内皮的紧密结合在一起的海绵状血窦构成,血窦间无正常神经组织,病灶内可见到不同时期的出血,血窦内有凝固和半凝固的血块,有的呈层状附着在窦壁上,并呈不同程度的机化、钙化、甚至骨化。

【影像学表现】

CT

表现

:脑内海绵状血管瘤多呈边缘清楚的圆形、类圆形高密度病灶,病灶密度可均匀,也可不均匀,约1/3以上病灶有钙化,钙化程度不一,可为斑点状钙化,也可以完全钙化形成“脑石”。

海绵状血管瘤一般无占位效应,或仅有轻度占位效应,病灶多无水肿,这与病灶大小有关,增强扫描强化程度不一,可表现为从轻度到明显强化,强化程度与病灶内血栓形成和钙化程度有关,血栓形成多、钙化程度重,则强化程度不明显,血栓形成少、钙化程度少则强化明显。

脑内海绵状血管瘤常可伴发其它的脑血管畸形,其中伴发毛细血管扩张症最常见,常难以被CT发现,需要病理诊断。

颅内脑外海绵状血管瘤多见于颅中窝,平扫常呈均匀高密度,增强扫描明显强化,邻近骨质可有破坏。

MRI

表现

:脑内海绵状血管瘤几乎全有瘤内出血表现,亚急性或慢性渗血为脑内海绵状血管瘤的特征表现。

在常规MRI序列上常表现为边界清楚的混杂信号病灶,病灶周围一般都围以一圈含铁血黄素造成的低信号带,此低信号带以对磁化率效应较敏感的成像序列T2WI或T2*WI明显,这使病灶呈“爆米花”状,极具特征性。

随着MRI技术的飞速发展,磁敏感加权成像在中枢神经系统疾病诊断中的应用越来越广泛。磁敏感加权成像技术是以T2*梯度回波序列为基础,利用不同组织间的磁敏感性差异而产生图像对比增强的MR成像方法,可同时获得磁距图像和相位图像。由于磁敏感物质可造成局部磁场不均匀性,引起质子失相位,产生顺磁性,在SWI序列上表现为低信号,所以SWI序列对磁敏感物质极为敏感,脑内海绵状血管瘤在SWI像上表现为明显低信号。

【病例举例】

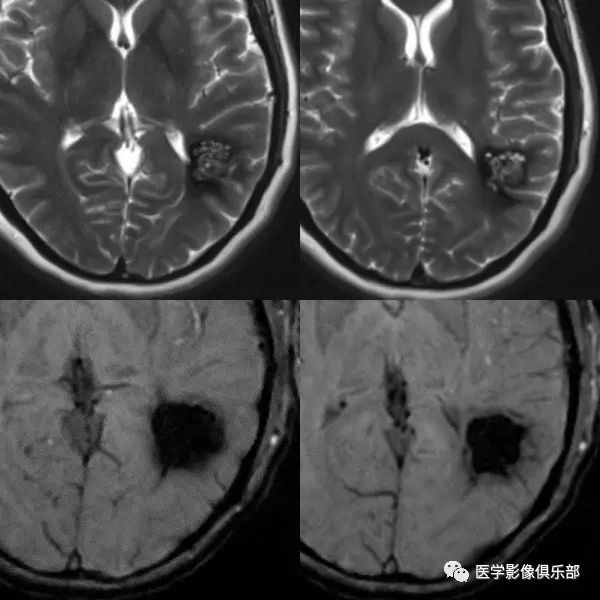

如图示:T2WI像左侧颞枕叶实质内以高信号为主的混杂信号,周边见低信号环,SWI示呈完全低信号,且显示病变范围比T2WI大。

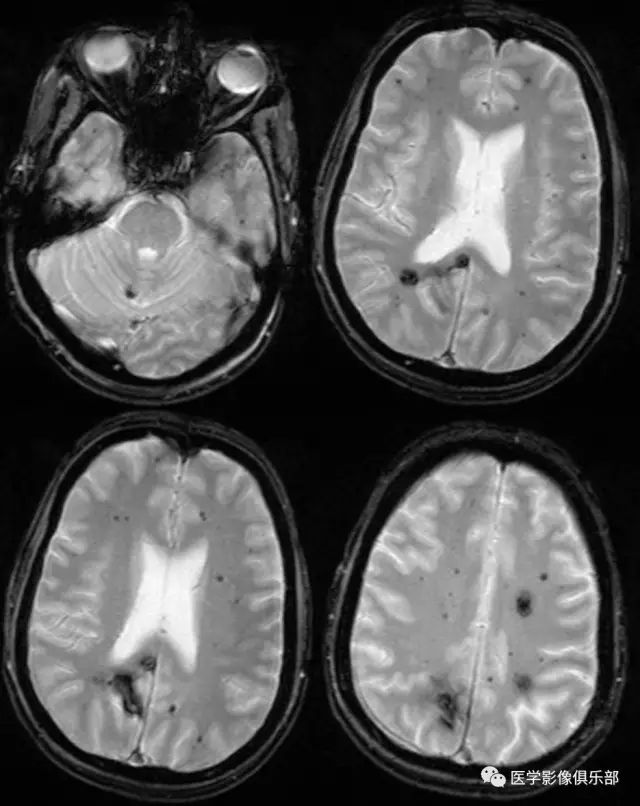

双侧大脑半球内多发大小不等的海绵状血管瘤。

点击上方视频号关注

本微信平台属于个人公益性医学影像类学习平台,本微信所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,所有转载视频只用于基层教学使用,且明确注明授课专家姓名,不希望被转载的原作者及老师可与我们联系,我将立即进行删除处理。