多读几遍

互联网知识经济 x 读懂互联网未来

作者:方军

拆书好不好?

废话,当然好。

有朋友在网上批评拆书,他还批评过看书后做思维导图的习惯。我觉得,他的批评偏了。

01

拆书为什么好

拆书为什么好?理由简单得不得了:

-

一个人要拆书,他不会只读一回,他可能因此读了两三回;

-

如果他还要做思维导图,那可能还要再读两三回;

-

为了把思维导图或者笔记做好,他可能还要抓住某个细节读好几遍;

-

为了把思维导图和笔记做好,他可能还会再搜索、参考其他书;

-

他可能会再思考,总之有些往自己内心的转化。

一个人,把一本书反复读好几遍,他的收获自然要大一些,对他自己当然是好的。

他当然也有些损失了,比如:

别的还有什么损失吗?有,但不多了。我唯一要提醒的大概是:

02

「输出」的陷阱

如果是写笔记,也就是所谓“输出”,注意一下输出的陷阱:

有可能你写了,你就信了(这是人之常情)。其实不应是这样的,你写出来的东西,基本假设不是信,而是仅仅是可能:

-

把想法倒出来,清空大脑;

-

把想法记下来,以将来备查,自己还有这么傻的想法;

-

把想法记下来,以便再修改,再迭代,也就是改正。

在回到拆书上,我觉得,一本书多读几遍,终究是好事。拆书有个优点,就是比较重「原样」,而不是有太多的个人理解掺杂进去。

03

多读几遍:深度读书法

我自己读书,如果是真心读的,讲实话,总觉得一遍抓不住,要读好几遍。你说慢慢地,一点一点的进,那也是一种。但我还是喜欢多读几遍。

在《知识产品经理手册》这本书里,为了给那些做音频图书解读的人做参考,我梳理了自己做相关事情的读书法(附录5A:深度读书法:整体泛读,逐字精读,重点深读,第135-142页)。

说起来,核心就是两条:

第一,读书时,多读几遍。

要写解读,那必然要读好几遍,甚至以前精读过,为了做解读,都要再经历多读几遍的过程。

为了就写解读而读书,我觉得至少要经过三次不同层次的阅读:

第二,写解读,“抓住一点,不顾其他。”

整个行业大概认同我这点的人不是很多,很多人现在的思路还是,一个25分钟音频,应该是整体复述一本书,描绘这本书的框架。

我觉得不是。我觉得25分钟,从书里抽取一个线条出来,理解了,讲清了,可能较好。

夸一下自己,这几年出版好几本书,刚刚为了这篇笔记,把《知识产品经理手册》再拿出来时,觉得一年半过去了,没过时。按某种逻辑,一年半没过时,那至少还可以再过一年半不过时。

其实我觉得里面讲的东西,只要行业继续发展,五年不过时,也应该没问题。讨论可能速朽的东西,但能做到不速朽,做得不坏。

04

王元化的读书经验

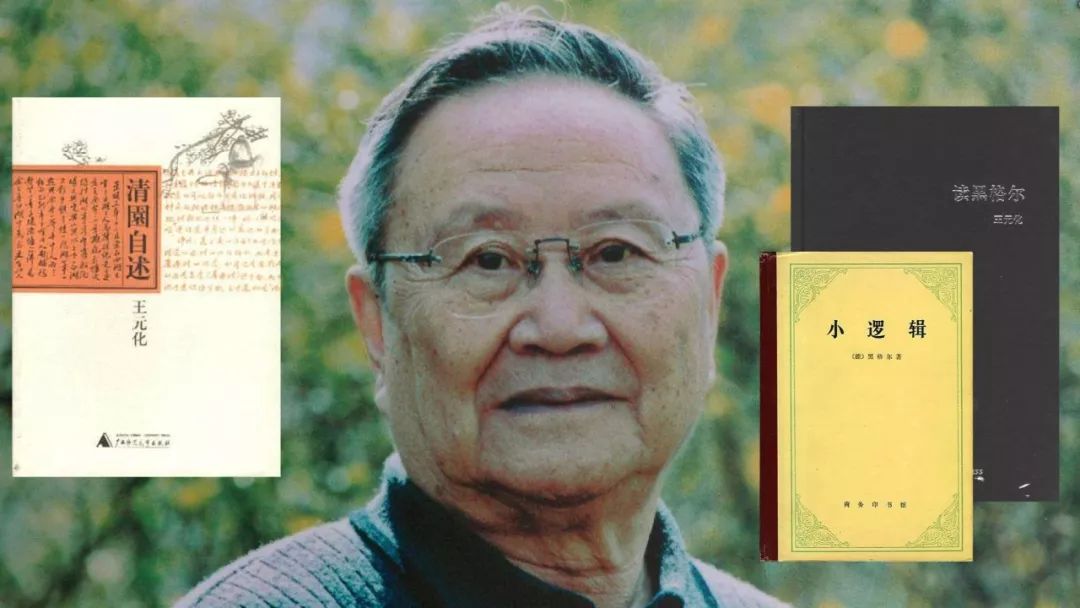

刚刚想这个时,想起老一辈读书,我某次不知道什么缘由买了一本王元化先生的《清园自述》,里面讲到他读黑格尔的小逻辑(读黑格尔的思想历程),那真是啃书,详细记录了时间。

但这是大家,人家读了,记下来的笔记,最后看都应该是非常好的书(《读黑格尔》,抱歉我还真没再啃这本)。

在《读黑格尔》的介绍里,王元化也有有段解释:

本书分上下两编,两编都是我读黑格尔时写下的文字。下编是原始笔记。这两本原始笔记一本是一九七二年重读《小逻辑》的笔记,一本是一九七六年至一九七七年读《美学》第一卷的笔记。

……那时读黑格尔曾给予我很多教益,它帮助我逐渐明白怎样去思考——不是单一的,而是多条线索交织在一起地去思考;不是简单化的,而是错综复杂、如剥笋抽茧、层层深入地去思考。这就使我自然而然地养成一种沉潜往复、多面推敲、曲折进展的思想习惯。

本书的上编大多是我在两种笔记的基础上酝酿而成的短文,它们或是单独成篇,或是在其他论题的文章中对黑格尔有所涉及的部分。

在网上找到这篇文章(王元化:读黑格尔的思想历程),摘录其中关于读《小逻辑》的部分:

我开始接触黑格尔是在隔离审查的第二年。经过一年多时间,我的问题基本清楚了,内查外调已经结束,我被允许读书读报。

我读的第一本黑格尔的书,是一九五四年三联书店初版印行的贺译《小逻辑》。这是根据解放前的商务本子重印的。这本书我现在还保存着,纸已发黄,封底业已脱落。在最后一页上记载着:”一九五六年九月七日上午第一次读毕。”下面有这样几行文字:”用了一个多月的时间。开始很吃力,但越读兴味越大。深刻,渊博,丰富。……作了重点记号。作了第一次笔记。”

时间过去整整四十年了,我已记不起当时所记的笔记内容,这本笔记早就遗失了。

记得初读《小逻辑》时,宛如进入一个奇异的陌生世界。我完全不能理解黑格尔所用的专门名词和他的表述方式。费尔巴哈曾经说,黑格尔将具体的例证都放到脚注中去了。他的正文是思辨性的、抽象性的。试想这怎么能够使一个从来不习惯于思辨思维的人去理解它?

在读《小逻辑》的开头几天,我完全气馁了,几乎丧失了继续读下去的勇气。可是我想我应该像许多开头并不懂黑格尔的读者一样,无论如何应该把这部难读的书读完。我打算反复去读,先通读一遍,然后再慢慢细读或精读。

这个决心一下,我驱走了失望情绪,耐心地去读第二遍。

在上面提到的那本现已破旧的《小逻辑》最后一页上,我记下”一九五六年十一月一日下午第二次读毕。

此次历时两个多月,做了十一册笔记,共三百二十六面,约二十万字左右”。

我在第二遍阅读时,开头很缓慢,每天早上只读书中的一节。我要求自己尽量读通读懂,对书中的某些疑难问题,有时一直从早上考虑到下午。

这样一点一点去消化,使我养成了一种钻研的习惯。后来我从一些艰深著作中得到了读书之乐,就是从这时开始的。

六十年代初,我向熊十力先生问学时,他批评读书

”贪多求快,不务深探”

的作风,而提倡

”沉潜往复,从容含玩”

,使我深锲于心,即由于我有过上面那一段读书体验的缘故。

这次所写的十一册笔记连同差不多时期所写的读《资本论》第一卷的十来本笔记,我于一九五七年隔离结束后带回家中,”文革”动乱中也没有随同其他书札一起被毁,幸而保存下来。两年前我将它们全部捐赠给上海市档案馆 了。

在一九五四年三联初版印行的《小逻辑》最后一页上,还记载着”一九七四年十月二十九日第三次读毕”,下面没有附加任何说明。

现在本书所影印的《读小逻辑笔记》就是第三次读毕之后所写的笔记,记笔记的时间约在一九七四年十一月到十二月光景。

我读黑格尔《小逻辑》共有三次。韦卓民先生在通信中,曾称我读黑格尔”韦编三绝”即是指此。这三次阅读《小逻辑》是就通读而言,至于平时翻阅检索的次数,就没有记录了。

我应该承认,如果说我也有一些较严格的哲学锻炼,那就是几次认真阅读黑格尔《小逻辑》为我打下了基础,使我以后可以顺利地阅读黑格尔的其他一些著作。

此为知识探索笔记之043号,持续撰写于知识星球之「互联网知识经济社群」。