本文原题为《透过〈云〉思索:黑格尔与施特劳斯的谐剧》,作者为林登(Ari Linden),译者为段奕如,刊于《古典学研究(第十一辑):重读阿里斯托芬》(刘小枫主编,贺方婴执行主编,北京:华夏出版社,2023年6月),注释从略。

阿里斯托芬

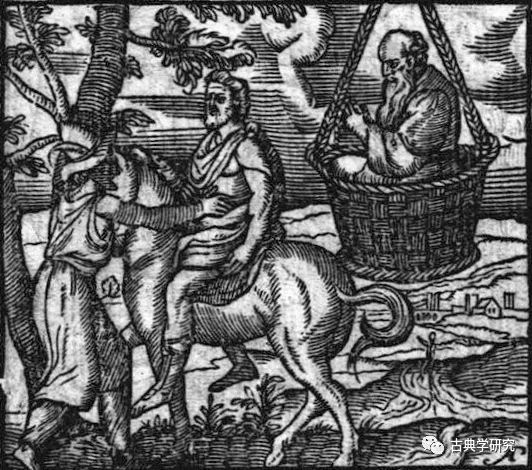

的《云》(作于公元前

423

年)表演了农民

斯特瑞普西阿得斯

的故事及其与奢侈的儿子、贪婪的债主和一位来自附近“思想所”的老师之间忧虑重重的关系。这位老师是伟大的

苏格拉底

,他在悬空的吊篮中登场。在斯特瑞普西阿得斯放弃让儿子

费狄庇得斯

向明智的苏格拉底学习如何赖账后,他本人做了苏格拉底的学生,结果一无所成。他搬起石头砸了自己的脚:费狄庇得斯终于掌握颠倒黑白的论辩术。他为了私利使用这门技术,以此为打父亲作逻辑辩护。高悬在戏剧行动之上的是苏格拉底发明的神,即同名的云神,她们作为歌队,能成为自己想成为的任何形状,正如苏格拉底所说,如果古老的诸神不存在,则可以创造新神。最后,斯特瑞普西阿得斯身边的人都耍了他,连云神也严惩他不纯的意图。戏剧落幕,这位农民窘迫愤恨,一把火烧了思想所,彻底崩塌中留下完全困惑的苏格拉底。

马克·洛奇

(

Mark Roche

)称《云》为

“否定的谐剧”(

comedy of negation

),谐剧主体有

“非实质的目标和失败,但在失败中指明实质的手段(

means

)”。换句话说,斯特瑞普西阿得斯的意图从一开始就误入歧途,观众当然不为他的失败而不满。不过,戏剧的另一个谐剧主体苏格拉底如何?与阿里斯托芬的多数谐剧一样,《云》嘲笑雅典社会的迷信、堕落和愚蠢。不过,与多数谐剧不同,《云》的结局并非欢笑与和解,而是彻底毁灭。的确,在对诗人的批评中,长期以来争论的焦点是诗人对苏格拉底的描绘,有的推测《云》可能甚至(间接)导致哲人最终受到审判和处决。在总结这部戏剧的标准读法时,

肯尼斯·多佛

(

Kenneth Dover

)主张,阿里斯托芬将苏

格拉底刻画为“寄生虫般的知识分子”

(

parasitic intellectual

),

尽管他承认对哲学家和思想史家而言,这是“残酷的不公”。哪怕粗读剧作,这种观点也显得合乎逻辑:例如,阿里斯托芬的苏格拉底收取学费(这是智术师的普遍做法),不过据说苏格拉底从不收取学费。尽管多佛坚持认为阿里斯托芬并非哲人,但他仍以《云》值得品读来为阿里斯托芬的失察辩护,就算《云》对于历史上的苏格拉底没有呈现任何有价值的东西。

虽有人尝试修正这种解读,如当代哲学家

纳斯鲍姆

(

Martha Nussbaum

)

,

但是多佛的解读仍占上风,并为阿里斯托芬谐剧提供了一个特定形象。因为,如果阿里斯托芬把苏格拉底视为智术师,如果他认为智术对雅典社会只有害处,那么他在这部黑暗谐剧中——如在其他谐剧中——的意图只会是让恶行和愚蠢显得可笑,以至不再显得可欲。这种谐剧可以简化为扫除错误(常常与新事物有关),来保护现存制度

中蕴含的善和真。诚然,现代文学批评中,一个突出的倾向(

strain

)是将谐剧

——

以及相关范畴的反讽与讽刺

——

视为保守或恢复性的体裁。

例如,的确在最萧瑟的环境中写作的

特奥多·阿多诺

(

Theodor Adorno

)

,

主张悬置(

moratorium

)谐剧(

他将其混同于反讽和讽刺)是一种正当的批评形式。在阿多诺的流亡作品《最低限度的道德》(

Minima Moralia

)中题为“尤维纳利斯的错误”

(

Juvenals

Irrtum

)

的一节(指向那位罗马讽刺诗人)中,他坚称讽刺或反讽依赖必要的社会共识,使独立、主观的反思变得过度。

▲

特奥多·阿多诺(Theodor W. Adorno ,1903 ― 1969)

对阿多诺来说,这种对什么构成值得戏谑的客体(通常道德败坏)的社会共识,表明讽刺同“强者”和“权威”(即过去的权威)是传统盟友。追溯这个结构的历史渊源时,阿多诺接下来指出阿里斯托芬是一大元凶,他认为其谐剧是一份“对(谐剧)所丑化的杂众的现代主义的怀旧颂辞”(

modernistische

laudatio

temporis

acti

auf den Pöbel, den sie

verleumdete

;同上,页

2

40

)。因此,尽管谐剧有现代主义倾向,对阿多诺而言,谐剧本质上仍是向后看的“媒介”(

medium

;同上,页

239

),力图保护为新生和陌生力量所威胁的东西。阿多诺暗示,当我们大笑时,我们是在权威和传统的保护下笑的。

然而,我认为这种观点的内涵,并非谐剧这一“媒介”的最终结论。实际上,在这篇文章中,我将论证两位政治倾向公认保守的哲学家——

黑格尔

与

施特劳斯

(

Leo Strauss

)

——所呈现的(有点反讽)阿里斯托芬和谐剧的形象,与上面勾画的那种截然不同。我的论证将如此展开:首先,我将概述黑格尔的谐剧辩证法,并解释为何他特别把谐剧的主体性(

subjectivity

)置于不同但相关的范畴——讽刺和“主观幽默”或者说反讽——之上。接下来,我将表明黑格尔对《云》的辩护(在《哲学史讲演录》中讨论得最为透彻),他不仅为阿里斯托芬给出可信的例证,还说明为何他和苏格拉底在政治哲学的倾向上,比起敌对,可能有更根本的关联。

最后,我将转向施特劳斯常被忽略的晚期文本《苏格拉底与阿里斯托芬》(

Socrates and Aristophanes

),指出他对《云》的解读是(间接地)以不同的措辞对黑格尔的立场的重新解读。黑格尔和施特劳斯都实质上复杂化了谐剧诗人与哲人的关系,让我们得以重新思考谐剧在城邦面前扮演的角色:古(以及某种程度上)今皆然。留给我们的,只有阿里斯托芬、黑格尔或施特劳斯的传统保守形象,以及谐剧作为可行的政治批判形式的更为有力的形象。

黑格尔认为,旧谐剧(尤其阿里斯托芬)不仅是希腊“艺术宗教”

(

Kunstreligion

)的最高成就

——一种消解艺术本身的形式,而且是现象学的形式,对开启现代主体性原则负有最大责任,甚至比它辩证地扬弃的肃剧艺术还负有更大责任。但是,如若谐剧是这种形式的顶点,那么它内部也有“畸变”(

aberrations

)的可能。这些次要的谐剧形式从未胜过原型所展现的精神自由(

f

r

eed

o

m

o

f

spi

r

i

t

),这个立场让黑格尔的谐剧理论显得有些保守。那么,究竟黑格尔如何得出这些差异?

▲

黑格尔(G. W. F. Hegel

,1770―1831)

对黑格尔来说,肃剧本质上展现一个英雄的命运,他虽有最好的意图,但仍在高于自身控制的力量下走向毁灭,从而在观众身上激发恐惧和怜悯。肃剧英雄虽然渴望自由,但最终受缚于必然性,这种必然性以抽象神灵的形式出现。肃剧英雄的单向性(

one-sidedness

)表明,他没有完全获得自由,困境在分裂的行动主体和知情的歌队之间浮现。在谐剧中,必然之神被赶下舞台,谐剧人物的自我意识不再与普遍意识(

universal consciousness

)分离。因此,虽然肃剧激发个体自决原则,或

至少“自我决断”,但黑格尔在《美学》(

Vorlesungenüber die Ästhetik

)中断言,“至于谐剧的出现,还更需要主体的自由权和驾御世界的自觉性”。

在谐剧中,这个原则全面彰显——或正如

史蒂芬·劳

(

Stephen Law

)所说,

“谐剧精神宣称,客体世界其实是我们为自身创造的主观世界”。因此,纵使常常由于意图低劣、手段错误或环境不幸而失败,谐剧人物的自我肯定仍本质上保持完好,并与自身和解。黑格尔认为,这就是旧谐剧的世界。谐剧通过揭露假象与实在之间的矛盾,否定非实体,给实体——这已在谐剧主体的意识中自我显现——以形象。然而,非实体在自身眼中必定是透明的,所以黑格尔认为,不仅观众觉得真正的谐剧主体可笑,他自己同样也认为自己可笑:某种意义上,他的严肃总伴随自身的“毁灭”。这并非即刻自明的断言;正如我稍后探讨的那样,很难想象为何不仅我们觉得《云》中的斯特瑞普西阿得斯和苏格拉底可笑,连他们自己也觉得。不过,正是这一特征,让黑格尔将真正的谐剧从那些他觉得毫无品味的谐剧的畸变迭代——讽刺和反讽或者说主观幽默——中区分开来。

在黑格尔的美学中,讽刺是边缘形式(如同谐剧),介于古典艺术与浪漫艺术之间。然而,不同于谐剧的无所限制和自由的主体性,

讽刺困在抽象、有限和不完满的主体性(由于讽刺作家对善和真的看法无法在经验世界实现而不完满)与“一种无神性的现实,一种无生命的东西”之间。讽刺尽管钟爱实体——谐剧亦然——

但愤世嫉俗,缺乏超越它否定的事物(

material

)所必需的和解时刻:它不像希腊谐剧

那样“明快爽朗”(

heiter

)和“不带忿恨”(

zornlos

),更明确地说,不像阿里斯托芬

的谐剧。因此,讽

刺不可能使“虚伪的、可厌的东西得到真正的诗的处理,在真理里达到真正的和解”;它仍是黑格尔蔑称的“乏味的”,即毫无美感。黑格尔认为,讽刺要成为诗,必须

把现实界的腐朽形象摆到我们眼前,使这种腐朽由于它自己的空虚而陷于总崩溃。

换句话说,讽刺只有变成谐剧,将其呈现的客体内部固有的冲突表现为自身愚蠢的崩溃,像阿里斯托芬斯能够完成的那样,才可能变成诗。如劳所说,当黑格尔认为冷酷、抽象的讽刺必然在罗马大地兴起时,他似乎显露出自己的希腊情结和对所有拉丁事物的偏见——认为罗马由冷酷、抽象的法律统治。

如果将讽刺定义为讽刺作家对实体之物的爱——这种

爱让他因无力实现这个视阈(

vision

)而受苦

——那么,反讽(在其美学形式中被黑格尔称为“主观幽默”)则由艺术家“对实体的觉醒”来定义,如此他便否定一切,只把自己提高到神的位置。

这个艺术家进入自身作品的质料(

material

),他的首要行动在于

凭主体的偶然幻想,闪电似的念头,突现的灵机以及惊人的掌握方式,去打碎和打乱一切化成对象的获得固定的现实界形象或是在外在世界中显现出来的东西。

换句话说,主观幽默作家和黑格尔提到的典范

让·保尔

(

Jean Paul

,但他更常思考浪漫主义),在没有提供任何形式的替代时,摧毁一切实体。这个过度膨胀的主体进行毫无限制的否定,这是他与真正的谐剧艺术家的不同之处。我将论证,主观幽默含蓄地出现在黑格尔对《云》的解读中。

▲

肃剧和谐剧面具,罗马马赛克,2世纪

在已讨论的三种情况中,黑格尔强调,主体性的共同原则在于反对普遍败坏。在

讽刺中,主体性不完满,但仍与实体的观念密切相关;在主观幽默中,主体性对给定

事物(

thegiven

)如此失望,以至完全放弃任何实体的观念。只有谐剧恰当地进行

那种限定的否定,通过这种否定,非实体逐渐消失,实体留存完好。这已吸引一些评论者,包括

霍尔特曼

(

Martin Holtermann

),在近年关于

19

世纪德国阿里斯托芬接受

史的研究中,他认为黑格尔的谐剧理论本质上是“保守的”,就其试图固化“的的”与“理性的”这类观念而言。不过,我想强调的是,对于留存在谐剧中的规范或价值如何仅仅来自过去,或来自任何现存的权威或事态,黑格尔并未给出任何明确的主张,如阿多诺在反对谐剧批评的正当性中论证的那样。试问:如果这些范畴的内容尚未确定,仍是推测的而非经验的,那么,固化好的和理性的,又有何保守可言?应用于特定文本时,黑格尔的谐剧理论如何施展作用?根据上面讨论的理论来

细致解读黑格尔对《云》的思考,兴许能带领我们就谐剧的意识形态意蕴得出不同结论。

尽管最近学者们对谐剧在黑格尔、让·

保尔和基尔克果(

Kierkegaard

)等人身上的作用很感兴趣,但阿里斯托芬在德国背景下的特殊遗产得到的批评性关注较少。霍尔特曼认为,

1

9

世纪德国的阿里斯托芬接受

史

,与国家迅速成长的政治意识密切相关。但他未充分重视《云》,不认为这是诗人最重要的政治谐剧之一。诚然,霍尔特曼对浪漫派的解读比对黑格尔的处理更为实质(

substantial

),尤其是施莱格尔兄弟。他指出,

施莱格尔

称赞阿里斯托芬是最卓越的“民主”诗人,他的美学价值包含施莱格尔所说的“自由”与“欢乐”(

gaiety

)

——这与黑格尔对诗人的看法不无关系。与黑格尔不同的是,施莱格尔认为阿里斯托芬是当代德国谐剧舞台的典范。相反,黑格尔的辩证法拒绝纯粹的复制:我也将指出,即使阿里斯托芬的谐剧面向未来,很大程度上他仍是过去的人物。

在《精神现象学》中,黑格尔第一次对《云》的影射紧随对希腊肃剧的讨论:

过去,表象曾经赋予神性本质性以偶然的规定和表面上的个体性,现在由于这些东西已经消失了,所以各种神性本质性按照它们的自然的方面看来仅仅具有一种赤裸裸的、直接的实存,它们是一些浮云,是一缕转瞬即逝的烟,就和那些表象一样。但是,从神性本质性的处于思想中的本质性方面看来,它们已经转变为美和善之类单纯的思想,可以用任何内容去填充。

肃剧中可怖的神灵,在谐剧的诙谐中变成几近消失的薄雾,神灵不过是她们存在的偶然形态。她们就像云,正如苏格拉底在云神初次登场时对斯特瑞普西阿得斯夸口,云神能变成任何事物,任何自己想变成的事物。黑格尔认为,就起初作为内容

(云是苏格拉底创造的神)后来沉淀为形式而言,《云》如此展现最为纯粹的谐剧:谐剧要屠戮所有神,将所有普遍削减为特殊。或如

哈马赫

(

Werner Hamacher

)对这段文本的解读,谐剧需

要“完全摧毁天堂”。

以及如黑格尔所言,谐剧呈现新生的主体性如何从败坏的普遍秩序中自我解放,并轻蔑此秩序(

Spott

)。

▲

《云神》,古希腊红绘陶瓶,公元前5世纪

黑格尔基于《云》的谐剧理论所具有的这些基本原则,已形成普遍学术共识。例如

德斯蒙德

(

William Desmond

)认为,黑格尔构建的谐剧的立场,如同古代世界与现代世界的中介,以其

转向“内在”

(

inwardness

)为标志

。洛奇坚持黑格尔的核心洞察在于发现谐剧与主体性的结合,他对阿里斯托芬的解读中,认为诗人的剧作最为一贯的特征在于攻击所有形式的偶然的主体性,包括“国家的智识摧毁者”

(

intellectual destroyers of the state

)

。

不过,上述段落含糊的表达令人疑惑:黑格尔是否在《云》的作者与最难忘的人物苏格拉底之间建立了清晰的界限。事实上,他似乎暗示这两个人物有亲缘关系,因为他们都亵渎了希腊万神殿:剧作家创造了可以嘲笑诸神的场域,在这个场域中,众神不对个体施展绝对权力;苏格拉底轻易否定宙斯,继而创造新神。

德斯蒙德没有穷尽模糊性的意涵,而是提出类似的观点,认为阿里斯托芬“必定已染上哲学的揭露精神,以便既有能力指出它的威胁,又能与之对抗”。在另一处,他称诗人为苏格拉底的“美学的双生子”。换句话说,阿里斯托芬不是在天真地批评苏格拉底;正如哲人,他超越对神灵权威的直接信仰。如此看来,阿里斯托芬和苏格拉底某种程度上处于同一阵营,而非完全敌对。在《精神现象学》和《美学》中,黑格尔暗示主体性的胜利——透过它,一个全新的、尚未得到透彻理解的原则正变得清晰——同时是古希腊世界衰落的密码。阿里斯托芬和苏格拉底都卷入历史转折的阵痛。那么,阿里斯托芬觉得苏格拉底哪里值得嘲笑?是什么不仅让《云》好笑,而且真正滑稽?为此,我们必须转向《哲学史讲演录》,黑格尔在这最彻底地展现这部谐剧的政治哲学意义。

▲

黑格尔在课堂上

开始讨论苏格拉底时,黑格尔在伯罗奔半岛战争与这位哲人间创造出一种类比,考察二者各自与雅典的关系。他认为,苏格拉底的出现,与希腊“德性”

(

sittlichkeit

)的崩溃一致,他在《法哲学原理》(

Philosophie des Rechts

)中将此

定义为

die […]

konkrete

identität des Guten und des subjektiven Willens, die Wahrheitderselben

[

善和主观意志的这种

具体的

同一,两者的真理性

]

——

道德铭刻于一个民族的生活中,而非在个体选择上发挥作用。接着,黑格尔在讨论苏格拉底方法和哲人著名的反讽时,慎重区分了智术师与苏格拉底——苏格拉底四处告诉人们,他们是无知的,而他自己同样无知。与智术师(以高尔吉亚和普罗塔戈拉为代表)相比,苏格拉底知道如何引导谈话者完全驳倒自己“意见”

(

Vorstellungen

)的预设

。因此,赞颂完这位哲人,黑格尔转向苏格拉底哲学所谓的“消极面向”:引发失序,剥夺雅典人曾有的安全感。这为阿里斯托芬的出现奠基。这也标志着黑格尔与谐剧诗人开始结盟,或他的位置介于苏格拉底与阿里斯托芬之间,介于谐剧与哲学之间。

一个关键的段落中,黑格尔提到现存法律的消逝和反思意识的培养,指出从前合法的——“在意识中有效准的东西,习俗,合法的东西”——突然令人震惊:

阿里斯托芬就是从这个消极的方面来理解苏格拉底哲学的。阿里斯托芬对苏格拉底的片面性的这种认识,可以当作苏格拉底之死的一个极好的前奏,它说明了雅典人民如何对他的消极方式有了很好的认识,因而把他判处了死刑。

从这一段能得出两个结论:首先,黑格尔认为《云》是对苏格拉底本人的攻击,而非针对智术;哲学家似乎是更值得嘲笑的客体。第二,阿里斯托芬的攻击合理,纵使苏格拉底有道德、品格正直。但黑格尔认为,这出戏剧的真正意义是“预言”雅

典人的意愿,正如我们所知,雅典人后来处死了苏格拉底。阿里斯托芬因而能在苏格拉底的消极时刻(

negative moment

)促成悲惨结局,通过精准揭露苏格拉底哲学破坏社会的维度,带来谐剧效果:否定之否定。黑格尔因此声称

:

希腊世界的原则尚不能忍受主体反思的原则;因此主体反思的原则是以敌意的、破坏的姿态出现的。

限定词

nochnicht

(

尚不)值得强调,它意味着阿里斯托芬

/

黑格尔认为,苏格拉底的主体反思原则不合时宜,因而是有威胁的,而非仅仅不道德和不虔诚。

转向《云》的情节和苏格拉底与斯特瑞普西阿得斯的关系时,黑格尔更加明确:

在苏格拉底的方法中,最后决定永远是放在主体内部,放在良心内部;可是在某种情祝下,如果良心是坏的,那么斯特瑞普西阿得斯的故事一定要重演了。

对黑格尔来说,阿里斯托芬嘲笑苏格拉底,不因他坚决反对哲人挑战诸神及其所代表的道德和政治权威,不因他渴望恢复希腊伦理生活(这将使他的批评直接变得保守),也不因他简单地反对抽象思维和纯粹的“主体反思的偶然”,如德斯蒙德的观点。相反,这正因阿里斯托芬认为,在苏格拉底所处的雅典,斯特瑞普西阿得斯的贪婪、懒惰和狂妄可能出现。正如黑格尔笔下的阿里斯托芬,苏格拉底教导主体性的原则,却不能防止它败坏为单纯的放纵:这就是斯特瑞普西阿得斯,一个真正的谐剧人物,他的严肃终将自己崩溃。他的老师更为复杂,也许黑格尔在批评中有浪漫主义和

/

或主观幽默。(同上)相应地,苏格拉底的问题在于,他把自己——而且只有自己——看得太过严肃。因为从结构上看,认为自己可笑意味着拒绝把自己的立场绝对化。相比之下,苏格拉底否定除自己外的一切,且不给任何补偿——一位最卓越的反讽家或主观幽默家。在他的哲学史中,黑格尔明确提出关于谐剧本身的主张,他如此描述:

一个人或一件事如何在自命不凡中暴露出自己的可笑。如果主题本身之中不包含着矛盾,谐剧就是肤浅的,就是没有根据的。

可以推测,《云》如果仅仅针对斯特瑞普西阿得斯或苏格拉底,那就只是可笑的,而非真正的谐剧。但相反,《云》把矛盾独立出来:在主体性原则与其变得畸形、低劣并最终具有破坏性的可能之间。

对于官方指控苏格拉底引入新神和败坏青年的罪名,黑格尔确实肯定雅典法庭的观点,但有所改变。黑格尔认为,苏格拉底对个体良心的提升在某种意义上等于创造新神:这种提升给个体强加道德权威,因此,起码与苏格拉底同时揭露的神灵发挥同样的作用。这一姿态必然与雅典的宗教和政治基础冲突。可以推测,阿里斯托芬比雅典人更早、更清楚地认识到这一点,他创作《云》,以谐剧表现这个根本冲突。阿里斯托芬明白苏格拉底带来的威胁,也清楚他将在希腊人的集体意识中带来转折。黑格尔最后提到,处死苏格拉底并不意味着其所开创的主体性原则的失败;相反,这强调苏格拉底在更成熟的意识阶段的发展中所扮演的角色。

▲

《苏格拉底之死》,西格纳罗利,布面油画,约18世纪

苏格拉底的谐剧式死亡是现实死亡的序幕,而他的现实死亡是古典雅典文化死亡的序幕,同时也是现代主体性诞生的序幕。作为偶然的个体,苏格拉底阐述这一原则被视为违背城邦法律;结果他受到法律的严厉制裁。(这是黑格尔称苏格拉底为肃剧英雄的原因,暗示阿里斯托芬的谐剧预示一场仿若已泄露的历史肃剧。)但作为一种新原则的代表,他承受谐剧判决,(为后人)巩固了自己对衰落的雅典文明的重要性。黑格尔的阿里斯托芬是更文雅的辩证家,铭记民众的最大利益,因而在苏格拉底同时代,唯有他能发现苏格拉底的个体罪行,同时颂扬他所支持的客观原则。无论当时或现在,阿里斯托芬对苏格拉底以及观众使了个眼色,正如他让苏格拉底像个傻瓜。接下来我将表明,如果在一个清晰的解释学框架中考虑,施特劳斯在一个世纪后得出了类似的结论。

主要以政治哲学家知名的德裔犹太流亡学者施特劳斯不是训练出来的文学批评家,因此他晚期相当

隐秘

(

cryptic

)的作品《苏格拉底与阿里斯托芬》有些奇特。虽不是传统的文学批评,但

该文本包含常见的施特劳斯式主题。它明确的目的是重启哲人与诗人的古老论争,并通过严肃看待诗人的观点来这么做:施特劳斯发问,阿里斯托芬对苏格拉底的真实想法是什么?这个问题不仅影响他对《云》的解读——《云》构成这本书的第一章即最重要的一章——也影响他对阿里斯托芬其他

1

1

部谐剧的解读,每一部单独成章。通过强调戏剧中的细节、悖论和重复

出现的主题,施特劳斯得出关于这些人物的结论(阿里斯托芬可能通过这些人物来表达自己的政治观点),以及苏格拉底如何以不同方式衬托这些政治观点。

▲

列奥·施特劳斯(Leo Strauss,1899―1973)

施特劳斯出身哲学,不像黑格尔那样明确关注苏格拉底的反讽或主体性原则,而关切诗人笔下的苏格拉底与希腊传统诸神、公民同胞的关系。施特劳斯还关注如何从阿里斯托芬对苏格拉底的看法中,推出阿里斯托芬与这些实体(希腊传统诸神与公民同胞)的关系。探讨《云》时,他暗示苏格拉底的神灵实际比任何旧神——包括宙斯——都要强大,因为她们没有边界,也没有形式。在一个关键段落中,施特劳斯写道,云神

看见什么,就能模仿什么;她们通过模仿变形,显现所见之物的本性,她们特别善于夸张变形,嘲笑可笑之人(亦即,她们尤其是谐剧诗人的榜样)。

云神呈现一切碰到的事物的形状,以便通过滑稽的模仿来嘲弄(包括苏格拉底和斯特瑞普西阿得斯),所以施特劳斯强调阿里斯托芬如何把自己作为云神般的人物,穿插到戏剧中。事实上,在第一插曲中,诗人以云神之首、歌队长的身份,直接对观众讲话。这一观察首先将谐剧诗人比作云神,两者都模仿并嘲笑:阿里斯托芬也成了他嘲笑的对象(包括苏格拉底),这种模仿

/

夸张使人物的形象相对化。苏格拉底也许智慧,但他的智慧有局限。但施特劳斯反思了阿里斯托芬式嘲讽的本质——它在谐剧范围内进行,因而发挥作用的有两种不同形式的嘲讽:苏格拉底肆心地嘲讽宙斯与公民的虔敬,这无所约束而且有害,以及阿里斯托芬更为隐蔽的嘲讽,这些嘲讽分散在各种人物上,但效果显著,因为他们直接对观众说话。

施特劳斯总结道,只要阿里斯托芬分散且精炼的嘲讽形式能让他表达更多,他就能以哲人做不到的方式保护自己免受迫害。在此,施特劳斯似乎在援引“隐微”写作的概念,他在《迫害与写作艺术》(

Persecution and the art of Writing

)中对此作了充分阐述。那些可能遭受政治环境威胁的作者,在“字里行间”写作,但更具影响,因为这能启发有意阅读的人。不过,更为相关的段落出现得稍晚:

这并不是要否认某些伟大作家会把某个名声不好的人物当作传声筒,公开表达某些重要的真理,但这样一来,他们实际上就表明了自己多么强烈地反对把这些真理直接宣示出来。

在《苏格拉底与阿里斯托芬》中,施特劳斯提供了一个例证:声名狼藉的人物——包括苏格拉底——道出诗人至少部分赞同的真理。因此,阿里斯托芬的批评可能并不针对不虔敬本身,而针对如何表达对不虔敬的批评。虽然更隐蔽,但谐剧式揭露比抽象的、哲学的揭露更民主、更富有同情、更关注身体,即使二者目标相似。

▲

施特劳斯《苏格拉底与阿里斯托芬》书影

芝加哥大学出版社,1996年

施特劳斯认为《云》中的苏格拉底“逍遥法外”,从而成了政治威胁。不过,由于阿里斯托芬身为云神说话,由于苏格拉底既是云神的创造者,又是云神最喜欢的凡人,我们也可以从施特劳斯的观点推断,阿里斯托芬没有明确谴责苏格拉底——这把我们带回黑格尔的领域。

斯托弗

(

Devin

S

tauffer

)

在论施特劳斯的解读的文章中认为,相比于对苏格拉底的政治批判,更重要的是阿里斯托芬伪装起来的对苏格拉底的魅力和狡黠的尊重甚至致敬,这从《云》中的苏格拉底对费狄庇得斯的影响就能证明。我将修正这个观点,指出这两个维度与施特劳斯的解读相关,事实上,批评和赞赏一体两面。而且,如果说苏格拉底创造了云神,而阿里斯托芬也是其中之一,那么某种意义上说,苏格拉底不也发明了阿里斯托芬吗?

换句话说,苏格拉底的“极端主义”能为阿里斯托芬观点的浮现、他对苏格拉底之不审慎的嘲讽和对更大目标的同情创造可能的条件?

云神在二人之间建立联系——云神由阿里斯托芬笔下的苏格拉底创造,反之,阿里斯托芬附身云神(作为代言人和形象)——尽管他们有不可调和的差异。当云神都因苏格拉底无比“站不住脚”(

untenable

)或

“无力辩护”

(

indefensible

)而抛弃他时,我们可以看出阿里斯托芬与哲人何处相似,何处不同。当诗人试图扩展、扩大甚至安顿好传统的万神殿时,哲人想要彻底摧毁它

。(同上)施特劳斯认为,苏格拉底是“某种程度上由他所创造的‘云神’的玩物,但他不懂云神”。他无法理解的是,云神可能会对尚未准备切断与传统宗教、家庭和城邦(希腊生活的约束力)联系的人,造成潜在的毁灭性影响。

阿里斯托芬也许确实肯定人们需要这些习俗,但并非因为它们在现存城邦中可取或值得保存。毕竟,他愿意在苏格拉底的形象中,保留完全毁灭习俗的可能。他关心的是突然舍弃习俗可能对民众产生的影响,首先表现为斯特瑞普西阿得斯良知败坏,其次为费狄庇得斯学会歪理,要打父母。作为一位父亲和公民,斯特瑞普西阿得斯的生活不能离开这些习俗基础,而苏格拉底——真正生活在云里——不理解这些需求和欲望,“蔑视一切朝生暮死者”,不知道自己“有赖于城邦”。(同上)施特劳斯有力地指出,与阿里斯托芬不同,苏格拉底是“灵魂的向导”,但不是灵魂的“知者”。回顾斯托弗的观点,我们的确可以在费狄庇得斯的故事中发现苏格拉底的领导力和魅力。对任性的儿子,施特劳斯写道:

他最后对苏格拉底既不落井下石也不援之以手,很像云神的做法,在更高程度上也像阿里斯托芬的做法。费狄庇得斯是不是等于阿里斯托芬的谐剧式对应者或许感受到了苏格拉底的魅力或教育,但也只接受了苏格拉底的部分教导?

阿里斯托芬又一次进入剧中,成为最缺乏同情心的角色之一,但在此过程中,他显露出对哲人的(部分)同情。苏格拉底成功——阿里斯托芬因此称赞他——

向费狄庇得斯传授一种自我管理(

self-governance

)意识,也让斯

特瑞普西阿得斯对自己的意图有更高的自我意识。然而,由于没料到这种教导会对无准备的人产生何种影响,他同样受到谴责。字里行间地阅读施特劳斯的文本,我们可以开始察明他对谐剧诗人的同情(正如黑格尔)。

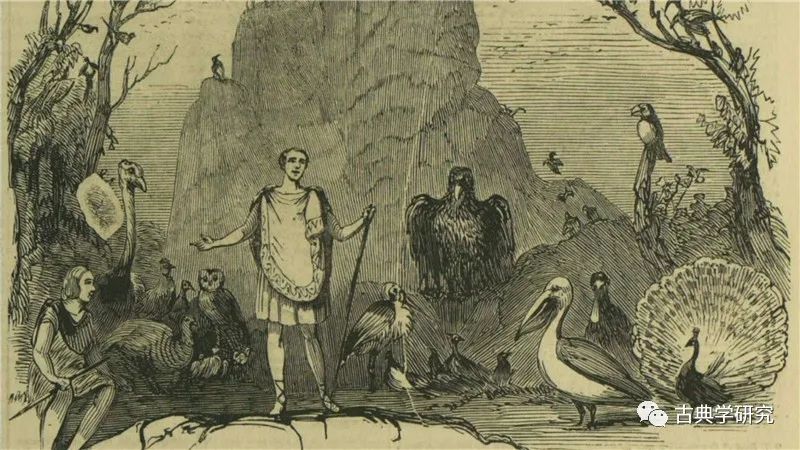

▲

英国伦敦草市剧院上演《鸟》的演出海报,

1846年

留意到诗人与哲人的区别,让施特劳斯得出更大的结论——二人在城邦中所处的位置。在

结语一章,施特劳斯将《云》中的苏格拉底比作《鸟》(公元前

414

年)的主人公(佩瑟泰罗斯),后者最终成为神和其帮助建立的空中之国的统治者,实际取代了宙斯。根据施特劳斯的说法,尽管如此,这个野心勃勃的统治者

“还是按照城邦的基本要求行事”,而苏格拉底则完全否认这些要求

。与“智术师

-

哲人”

不同,他不是真正的公民,鸟类和人类的统治者同样旨在创造一个更完美的乌托邦社会:像阿里斯托芬一样,这位统治者想要“扩大万神殿”,而非仅仅摧毁它。苏格拉底和阿里斯托芬似乎同样关心对“整全”的理解,这构成二人冲突与亲缘的基础。(同上)苏格拉底完全放弃公民身份,成为非政治的叛逃者,而阿里斯托芬关心的是人物行动的政治后果,包括苏格拉底的行动,他清楚苏格拉底行动的重要性。因此,阿里斯托芬站在雅典公民与苏格拉底之间的某个地方:他从一定距离观察城邦,许多方面与苏格拉底的看法一致,尽管他与城邦相连,而苏格拉底全然脱离城邦。

这些反思让施特劳斯对这部戏剧的谐剧性以及谐剧本身得出一定的结论。他声称,阿里斯托芬“不但把不义的东西表现得很可笑,而且把正义的东西也表现得很可笑”,这使得

他的谐剧是整全的:阿里斯托芬笔下所有重要人物无不举止可笑,更不消说明智的化身了。

换句话说,阿里斯托芬的谐剧对其视野内的一切都毫不留情,这就是其“整全”之所在。

在这个层面,施特劳斯的谐剧观与黑格尔不谋而合:两者都使揭露有效,当这种揭露

朝向实体化为绝对原则(

hypostatized into an absolute

)的一个主体时刻的所有重复(

iteration

),不论每个重复的内在有效性。回顾黑格尔的观点,阿里斯

托芬的谐剧是雅典文明整体衰落的征兆。如果所有人都举止可笑,那么都值得揭露,因为舞台上所有败坏的极端化,都可能对社会有益。与黑格尔一样,施特劳斯不认为阿里斯托芬式揭露具有恢复性。但施特劳斯走得更远,他提出诗人谐剧视野的实质:

阿里斯托芬的谐剧……比肃剧更高……它变戏法似的为我们显现出一种纯粹愉快的假相:一种没有战争、没有法庭、没有诸神和死亡引起的恐惧、没有贫穷,也没有强制或者说拘束或是礼法的生活。

同样,正如黑格尔,施特劳斯认为,谐剧在表现政治生活的基本冲突上,是继肃剧之后或“高于”肃剧的。进一步说,施特劳斯的解读中,阿里斯托芬和全面的谐剧都不保守。相反,施特劳斯将诗人描述为理想主义者甚至无政府主义者,他的准乌托邦愿景需要一个剥离习俗的城邦。

▲