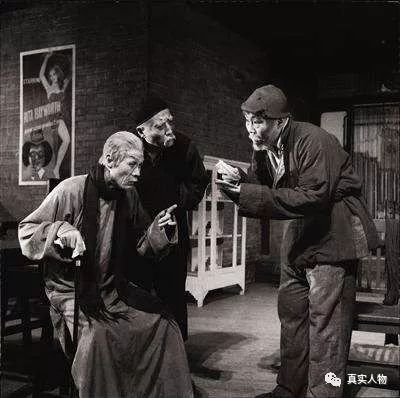

1992年7月16日,北京人艺建院40周年纪念日,《茶馆》最后一场演出。

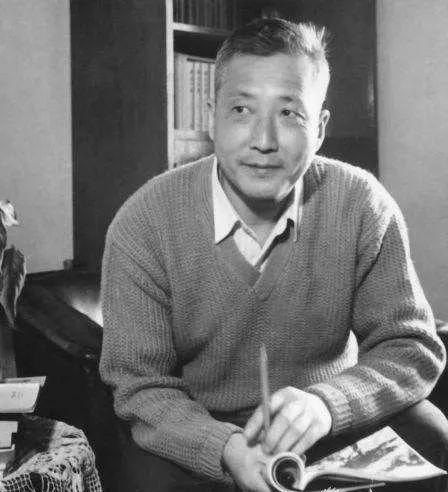

饰演茶馆掌柜王利发的,还是著名演员于是之。从青年、中年到老年,演透了左右逢源的王利发,很多观众已经把于是之等同于王利发。

此时的于是之,因为患阿尔兹海默症,说话已经不清楚,容易忘词。尽管他事先已经和“秦二爷”蓝天野打了埋伏,万一自己在台上忘词,可要帮着遮过去。

怕啥来啥,本该出彩的时候,“王利发”却在台上憋得一句话都说不出来,整场戏磕磕绊绊。

台下坐着的老观众,都是了解于是之的境况,他们默默地等,报以掌声,甚至有人在偷偷地抽泣,说着“于是之老师再见”。

谢幕时,于是之低头,眼泪吧嗒吧嗒掉,一个如此优秀的演员,永远都想把自己最好的状态奉献给观众,却被自己的病绊住了。

有位观众上台请于是之给自己写一句话,随便什么话,于是之不假思索:“

谢谢观众的宽容

”。从此以后,极少登台。

熟悉演艺圈的朋友说,现在明星多,演员少,大多数人最关心的,不是如何创作角色,而是自己能不能演一号二号,片酬多不多,台词多不多。

流量明星同时跨几个剧组演戏,一部戏只有几天时间抢拍,开着房车带五个助理进组伺候、拿台词本的、扇扇子的……

演员拿走了整部戏大部分的片酬,出现了抠图、说台词用1234代替的囧相。

以前的戏为什么好呢?表演艺术家金雅琴说,过去的演员在创作角色时,不管是大角色还是小角色,都是一样的对待。

就拿于是之来说,因为成功塑造了话剧《龙须沟》中程疯子的形象,火遍大江南北,绝对的流量明星。

1951年3月,于是之接到在歌剧《长征》中饰演毛主席的任务,这是毛主席的形象第一次被搬上舞台。

23岁能成为新中国首位饰演毛主席的演员,对他来讲是天大的挑战。

在歌剧中,于是之只有几分钟的戏,一句台词,给观众的仅有一个背影,但他准备了半年时间。

从头到尾研读了《毛泽东选集》,熟悉毛主席的思想观点,每天收听和收看毛主席的录音和视频,一遍遍地模仿。

口音不纯正,专门找来湖南老乡纠正,“走路时脚抬的太高”“看着没睡醒”“没气魄”,各种意见他照单全收。磨了几十次,邀请十几位相关同志来挑刺,最终才战战兢兢登上舞台。

《长征》演了两个多月,场场爆满,不少人都是冲着“毛主席”去的。

观众觉得他演得“像”,报以热烈掌声,但他不满足,在日记中写道:

“只是‘像’,还不是‘是’,这是一个有良心的演员所应该感到不满足的。

人艺要拍《骆驼祥子》,于是之写了3000多字的长篇报告,内容是申请演一个洋车夫“老马”,就几句台词,但演完之后,首都剧场门口停满了洋车,这个“老马”被北京城的真正车夫们当成了自己人。

1958年,在话剧《茶馆》中饰演茶馆掌柜王利发,这是整部剧的灵魂。

王掌柜子承父业经营茶馆,遵守着做生意的老理儿——“在街面混饭吃,人缘最要紧”,怎么才能体现出王掌柜为了生计处处陪着小心的劲儿呢?

于是之设计了一个动作,后来被津津乐道,他演的王掌柜的双手永远都是端着的,便于随时迎来送往。当掌柜,可不能当甩手掌柜。

英达的父亲英若诚是北京人艺的演员,和于是之常在一块搭戏。

有了熏陶,英达小时候就迷上了看戏,带上同学姜文一起溜进首都剧场看《茶馆》,姜文不仅爱看,还爱琢磨,最喜欢于是之在台上的分寸感,百看不厌。

对人物心理的准确把握,离不开于是之平时对生活的观察和角色的二次塑造。哪怕演了四百多场王利发,他每次还琢磨怎么能再创新,让观众有新鲜的感受。

于是之认为“没有学问的演员大约是不易取得大成就的”。

他说到他自己“我愿意学习,我总觉得有一个无形的神或鬼压迫着我,催促着我:为什么一些普通的常识你竟白痴一样的不懂?许多名著你为什么当读不读?……”

正因为如此,看他塑造的人物,总有一种思想丰富,意境悠远,回味不尽的艺术魅力。

只有观众认可,但同行不认的顶多算“浪得虚名”;同行之间挑大拇指,对演员自己来说,才觉得自己像那么回事了。

人艺著名演员何冰觉得于是之特别伟大,因为他从来不跪舔观众,自信已经到了巅峰状态。

“大导”林兆华同样羡慕于是之的状态,记得那会儿在人艺,每天中午和于是之一起吃饭,于是之就一直拉着他聊王利发,聊了这么多年,还饶有兴趣的聊。这种热爱让人羡慕,他是真正的艺术家。

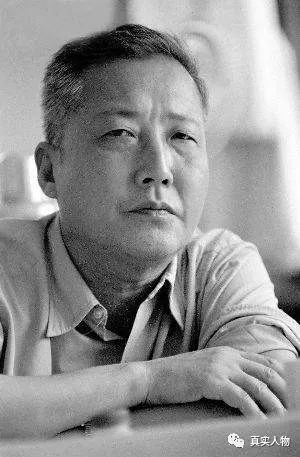

如此热爱演戏的于是之,却有12年与舞台无缘。由于十年动荡,从1966年3月演完《像他那样生活》,到1978年3月《丹心谱》上演,期间隔了整整12年。

这正是于是之精力充沛、记忆力极好,年富力强的12年。

好不容易恢复正常,准备好好演几出好戏,但他又被任命

为

北京人艺的第一副院长,主抓剧院工作,成了大管家。

偏偏这时,上海电影制片厂的导演谢晋找来了。谢晋刚刚拿到一个电影剧本,《赤壁大战》,绝对大手笔,专门邀请于是之来演曹操。

于是之的魂被“曹操”给勾走了,但行政事务繁多,一时骑虎难下。

从那以后,于是之的心全钻进曹操的肚子里了。他读剧本,研究揣摩曹操其人,同时大量阅读曹操的诗文以及有关曹操的论著,仍嫌不够,又开始攻读两汉史,《武帝纪》就读了三四遍,要把“书里的孟德变成我的孟德”。

有句话说的好,你只有拼尽全力才能看起来毫不费力。显然,于是之为了演好曹操这个角色,正在拿出他最好的状态来准备。

1984年6月,于是之结束了《赤壁大战》第一阶段的拍摄回到北京人艺,重新投入到令他不胜其烦的剧院行政工作中。

《洋麻将》中的魏勒,本来是朱旭的角色,但被峨眉电影制片厂借调走了,院里找于是之顶上。

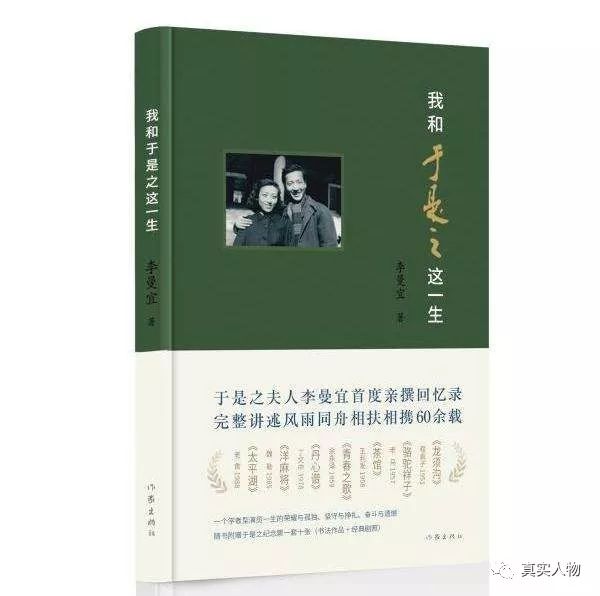

夫人李曼宜在其所著的《我和于是之这一生》中回忆,“魏勒腿有伤,他每天带拐杖去拍戏,晚上拄着拐杖练习走路,练摇头、手抖及脸部抽搐的病态……”

不久,牵肠挂肚的《赤壁大战》因为资金问题,可能要告吹。付出大量心血的电影戛然而止,让于是之跌进了冰窖。

拍《洋麻将》要记牌,他常常记混,行政工作又让他不胜其烦。那段时间,他总念叨,当了行政领导,一个内行变成了两个外行,戏也不会演了,行政工作也没做好。屡次向上级提出卸任副院长,专心搞戏剧创作,但都被驳了回来。

被任命为人艺副院长的那天,于是之对夫人说:“一想到下一步,只觉前边是一片海,明知是海,大概也要跳了。”

在“演员于是之”和“第一副院长”两个角色中来回摇摆,对他来讲苦不堪言,但既然上面不放,只好义无反顾的跳海了。

他干了八年副院长,从对剧目创作的管理到艺术生产的管理,剧院的人看在眼里,有人评价“绝对全中国一流”,但他也是真累。

1984年,于是之的记忆力就开始衰退,老忘事,剧院里的人名,常走的地名经常“掉线”,到了1988年,嘴巴一直动,怎么控制也控制不住。

去医院检查,是“一过性脑缺血”,打了点滴拿了药,第二天就好了,他也没当回事,继续忙工作,后来又犯了一次。东直门中医院的大夫说,这是老年痴呆症,学名叫阿尔兹海默症,无药可救,只能延缓,他记住了。

跟戏剧评论家童道明聊天,于是之怅然:“以前演戏觉着过瘾,现在觉着害怕。”童道明问他为什么害怕,他应:“现在嘴有毛病,脑子也不听使唤,怕出错,紧张极了。”

有次去西北一场联欢会上演戏,又忘词了,回到房间的于是之嘴里念叨着:“这回完了,真完了……”忍不住抽泣起来。

1992年是北京人艺建院四十周年,院里演出经典之作《茶馆》,演了四百场茶馆掌柜王利发,于是之在台上忘词了,说又说不出来,嘴一直嘟囔着,窟窿太多,旁边的“秦二爷”蓝天野想补也补不上。

7月16日这场《茶馆》,成了于是之版本的“王利发”的告别演出。

在这一天的演员日记中,于是之写道:“这个日子,对别的人都没有什么意义,只是那一天在我的戏剧生涯中出了些毛病,它告诫我从那以后再也不要演戏了。”

于是之在人生65岁,遇到了最大的坎,一个靠说台词为生的话剧演员,如今失语了,这种打击非旁人所能理解。

他无数次想重返舞台,无数次努力,但无数次失败。观众宽容他,但他知道不能总拿观众的宽容给自己下台阶,该退了。

他有时还和别人调侃:“我这辈子说的话太多了,老天爷不让我说话了。”

病越来越厉害,常会肺部感染引起高烧,让他和老伴经常奔波在家和医院之间,往往刚出院没多久,又发起烧来,继续住院。拿药当饭,把医院当家。

这样的日子过了十几年,嘴巴说不出话来,白天眼睛通常闭着,街坊邻居都叫他“植物人”。

但老伴知道,他不是,每次有老朋友过来看望他,他心里都明白,聊起过去的事情,唱起当年的歌谣,于是之会偶尔睁开眼睛,一颗眼泪滚下来。

2006年11月,于是之获得了全国文联“表演艺术成就奖”,这时他刚刚出院。

2007年5月,因对中国话剧事业做出卓越贡献,于是之被推选入“中国话剧百年名人堂”。12月,住进ICU,医院下病重通知。

2008年2月15日,转入协和医院,从此再也没能出院。

2009年10月,于是之荣获首届中国戏剧奖“终身成就奖”。

2012年6月,北京人艺建院60周年,于是之荣获“贡献杯”。

好友童道明建议,让于是之最后一次再看看奋斗一生的舞台,做最后的告别。北京人艺做出了妥善的安排。

当天,灵车绕首都剧场一周,濮存昕主持了一个简短的告别仪式,很多人艺的艺术家,梁冠华、冯远征等都来送行,群众自发围在一起打出横幅——“人民的演员”。

尼采认为,艺术是生命的伟大兴奋剂

。对于是之来说,不仅于此,演戏成了他的命。于是之走了,带走了话剧的一个时代。

一个伟大的时代,必然有伟大的人物做支撑,在戏剧领域,于是之就是擎天柱。

1958年,首次排练《茶馆》,于是之建议在结尾处,让王掌柜、秦二爷和常四爷都谈谈人生体会,原作者老舍眼前一亮,回去改好剧本,首演之后,全城轰动,尤其结尾更是点睛之笔。

老舍挥毫写下:“

努力如是之者,成功其庶几乎

”来赞誉于是之的精彩表演。

有人称于是之“大师”,他不堪其重,两宿睡不着觉,直呼“大师不能满街走,自己不是大师”。

他一辈子只认演员二字,就是人艺的一名普通演员,在前辈们的照应下,自己做了一点应当的事情。

参考资料:

1.《我和于是之这一生》,李曼宜著,作家出版社,2019年10月;

2.《于是之漫笔》,于是之著,作家出版社,2017年1月;

3.《我所知道的于是之》,李龙云著,2004年

4.《有问必达:于是之的演员本色》,天津卫视,2013年2月;

5.《大揭秘:话剧人生于是之》,湖北卫视,2016年2月

作者:

张小坚

文章来源:

公众号“真实人物”(ID:

shuolishi008)

长按下方二维码

关注超优质的文史号【真实人物】

这里有大家生平、趣味历史

还有不定期的赠书活动哟~

-END-