中央之国的形成 [第96回]

作者:温骏轩

编辑:尘埃 / 主播:由竹先生

长篇连载,每周更新,菜单栏可查阅目录。下载地缘图集在微信对话框回复:地图

从公元228年到公元231年,四年时间诸葛亮以汉中为基地五次北伐,可以说没有一年是闲着的。

此后诸葛亮决定休养生息一段时间,再兴北伐之事。

丞相实在是太难了,这些年本质是在以一州之力独自对抗有九州之地的魏国。

蜀汉实在是太需要一个盟友了。

战略上看,东吴虽算是蜀汉的盟友。

不过有关羽的前车之鉴,再与东吴在具体战事上互通消息,是需要勇气的。

所谓“远交近攻”,东吴与蜀汉毕竟山水相连,从地缘政治角度上的确不是最合适的盟友,能结成“背靠背”的伙伴关系,不互相拆台已是最佳状态。

对于蜀汉来说,最好是在曹魏背后找一个,与自己无地缘冲突的盟友。

即便这个盟友不靠谱,亦不至于因为这份信任而反受其害,只是现在天下三分已定,又上哪去找这个合纵对象呢?

人选还是有的。曹魏虽在三国中被定位为北方政权,但它占的只是中原。即便是大一统的中原王朝,亦没有办法彻底解决北方威胁问题。两千年多年来,蒙古高原和东北地区作为中原主压力源的地位一直没有变化,变化的只是压力源的具体标签。就曹魏而言,代表蒙古高原压力的标签是“鲜卑”,具体到人的话则是“轲比能”;而代表东北压力的是大家更加熟悉的“辽东公孙氏”。

鲜卑与公孙氏的在塞外的位置一西一东,蜀汉与东吴在南方的位置也是一西一东。于是在这个三国博弈的中场时段,吴、蜀两国不约而同的起了在曹魏后方寻找盟友的想法。按照彼此的对应方向,五出祁山前诸葛亮派遣使者出使鲜卑,说动轲比能与蜀汉遥相呼应,牵扯曹魏的注意力。下一部分,我们也会具体解读,孙权和辽东公孙氏那些不得不说的故事。

选择轲比能,一是因为鲜卑如今是塞外的王者;二是因为轲比能看起来最有机会,统一鲜卑诸部。东汉末年,除了那些连自己都无法确认族属的杂胡以外,游牧势力总体而言可以分为三大势力:匈奴、乌桓、鲜卑。其中屡次与曹操为敌的乌桓,已经被打散内迁,最终消融在历史长河中。此前内迁至太原郡的匈奴,则被曹操分而治之,划分为了五部分。只有扎根于塞外,较少介入中原乱局的鲜卑人,才笑到了最后。柯比能并不是第一个想统一鲜卑诸部的鲜卑首领,七十多年前的檀石槐已经这样尝试过,并且差点就成功了。

蒙古高原的王者此前是匈奴人,更准确说是生活在漠北的北匈奴。那些生活在漠南草原的匈奴人,则成为了汉王朝的附庸。公元一世纪末,在东汉王朝的连续打击下,北匈奴被迫西迁中亚。直到三百多年后,一直以匈人为名的亚洲游牧者出现在欧亚大陆的另一头,引发一场让欧洲人记忆上千年的黄祸。

正常情况下,那些与汉王朝为敌的漠北匈奴被打散,前去填补真空的应该是南匈奴,然后因大漠分隔,以及与中央帝国的地缘关系远近,再次分裂为南、北匈奴。这种事情在西汉时期就发生过一次。不过这次事情有点不一样,看准时机填补漠北真空的是鲜卑人。鲜卑和乌桓一样为东胡之后,二者的地缘关系有点类似南、北匈奴。一个在远离中原的漠北边缘等待机会重返漠北,一个在漠南与汉王朝发生着剪不断,理还乱的地缘关系。横亘于蒙古高原与东北平原之间的大兴安岭,是两支东胡后裔最大的依靠。

东胡在公元前3世纪末,在争夺草原霸权的战争中为匈奴人所击败。经过400年的等待,鲜卑人终于能够代表东胡系游牧者回到漠北。按照地缘规律,一旦蒙古高原游牧者完成整合,必然会侵扰中原王朝。鲜卑人前后花了一甲子时间来准备这件事。公元2世纪中,成为了草原雄主的檀石槐南下,第一次代表鲜卑人,向中原王朝发起冲击。

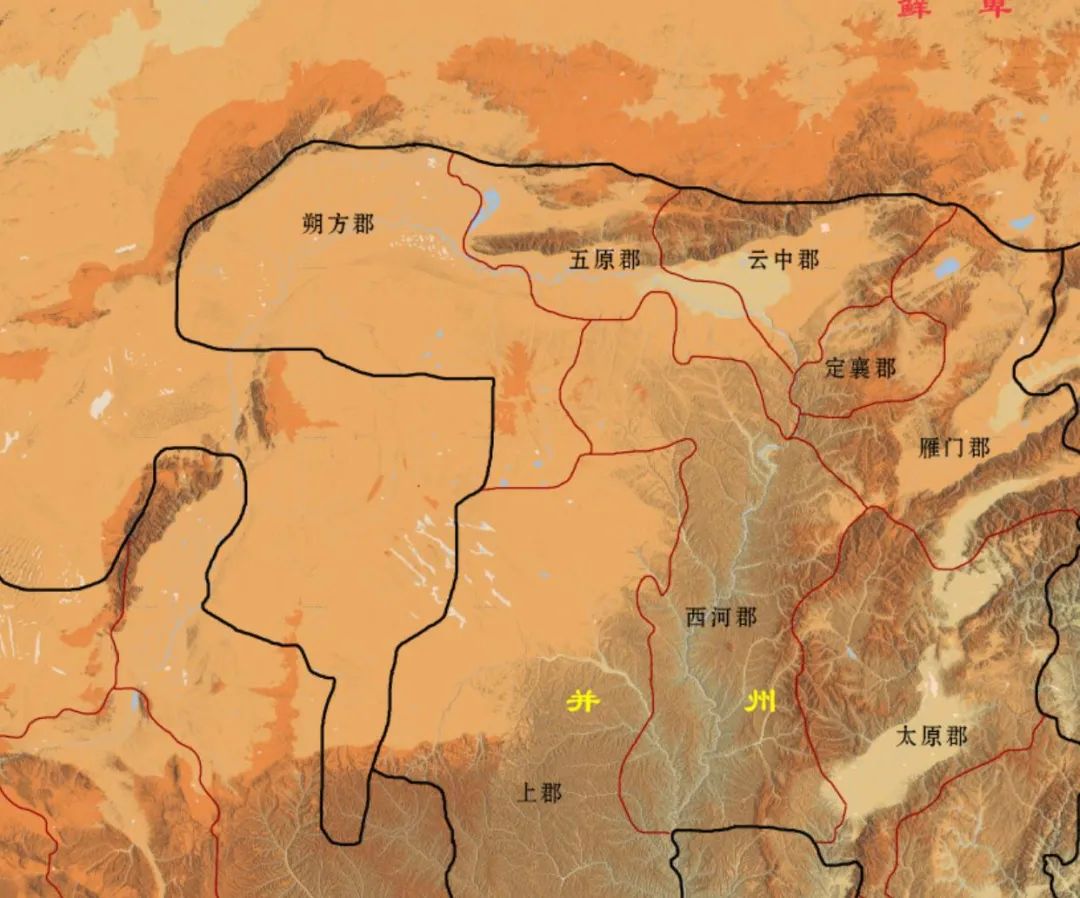

能否在漠南草原立足,关键点不在阴山、燕山北麓的草原带,而在于阴山之南的河套草原,更具体点是指向今天内蒙古:

呼和浩特、包头、巴彥淖尔三市所辖的前后套平原。

以东汉的行政区划来说,包含朔方、五原、云中三郡,隶属于并州刺史部。

公元156年秋,檀石槐率铁骑数千入寇云中,拉开了战争的序幕。

此后十年间,所有的北方边郡都遭到过鲜卑人的攻击。

接下来檀石槐参照匈奴人当年的模式,将鲜卑诸部分为东、中、西三部,各有自己的战区。

东部鲜卑的战区包括:

右北平、辽西、玄菟、辽东四郡;

中部鲜卑的战区包括:

渔阳、上谷,两郡;

上谷以西,包括代郡、雁门、定襄、云中、五原、朔方等郡,都属于鲜卑西部战区。

檀石槐把自己的王庭设在了长城之北的弹汗山,位于今河北省尚义县南(今尚义大青山国家级森林公园)。这个位置正位于燕山山脉与阴山山脉的余脉交接之地,可以很方便的向河套地区、山西高原、华北平原三大板块用兵。汉灵帝继位之后,完成内部整合的鲜卑人,年年入寇幽州、并州,乃至凉州。除中央帝国在北地的那些边郡以外,东北地区的夫余人、天山地区的乌孙人,都遭遇了鲜卑人的进攻。整个情形一如汉朝成立之初时的匈奴帝国一般。

单于庭的位置,与三大战区的对应区位,和当年匈奴人略有不同,明显看得出更偏幽州方向。

中、东部战区所对应的都是燕山地区,原为乌桓人的领地。

这与鲜卑的东胡属性有关。

匈奴雄霸草原已成为历史,鲜卑人南下漠南的首要目标,是融合掉与之亲缘相近的乌桓。

而乌桓的生存之道则是内附汉朝,辽东属国和三郡乌桓就是在这一背景下产生的。

东汉王朝曾想过用封王与和亲的手段来抑制檀石槐的野心,不过后者并没有接招。之后采取的强硬军事行动亦屡屡遭遇失败。虽然势头很猛,但鲜卑取代匈奴在草原的影响力不过数十年。公元181年,檀石槐一死鲜卑便陷入了分裂状态。只是被他这么一冲击,加上中原地区随之陷入内乱。雁门以西河套诸郡已经彻底沦为了鲜卑之地,就连以平城(大同)为中心的雁门郡北部地区,亦成为了鲜卑的统治中心。

檀石槐死后,鲜卑单于之位几经转手,在曹彰北征时传到了他的孙子步度根手中。比照后世同样出于东胡系的蒙古帝国,檀石槐后裔所在的家族可以被称为“鲜卑黄金家族”。可惜的是,檀石槐的子孙们并没有成吉思汗的子孙们给力。以步度根为代表的“鲜卑黄金家族”,控制区只限于弹汗山到平城一带。中部鲜卑的首领轲比能,及以素利为代表的东部鲜卑,并不接受他的节制。除此之外,河套、河西等地区的西部鲜卑同样各行其事,这部分鲜卑就包括日后入主中原的拓跋鲜卑。

后檀石槐时代最有机会重新统一鲜卑诸部的就是在代郡、上谷的塞外之地活动的轲比能了。当日曹彰北征代郡乌桓,轲比能假意施救,却乘机杀了另一位鲜卑首领扶罗韩,吞并了他的部落,还让扶罗韩的儿子泄归泥依附于自己。扶罗韩便是步度根的哥哥。这让步度根深以为耻,轲比能只是个“小种”鲜卑,自己家族的血管里流着檀石槐的血,侄子却去选择依附于一个外人。

对于鲜卑内部的分裂,曹魏是乐见其成的。不过城门失火,殃及池鱼,这些游牧者竞逐的地方,都是在中央帝国的边地,打来打去的势必会对汉地官民造成损害。曹丕时代,被安排在北方警戒游牧者的主要是两人:一个是协助曹彰攻灭代郡乌桓的田豫,他的官职是“护乌桓校尉”;一个是从袁尚那里投奔曹操,曾替袁绍管理过乌桓骑兵的牵招,他的官职是“护鲜卑校尉”。二人一同驻于上谷郡的昌平(北京市昌平区)。

虽然田豫名义上是应对乌桓事务,但现下乌桓势衰,余部多附于鲜卑。所以在实际处理边地之事时,二人主要针对的都是鲜卑。其中田豫因为同时还假节,一起行动时会以他为主。曹丕第三次伐吴时,曾把牵招诏至前线,回到北方后被重新任命为雁门太守。与田豫二人一个负责并州方向;一个负责幽州方向。

轲比能很想重新统一鲜卑诸部。为了达到目的,他在很长一段时间都主动示好曹魏,包括在曹操时代主动纳贡,甚至出兵帮助平叛。曹丕代汉后,又主动把之前逃亡至自己属地的500多户代郡居民,及1000多户上谷居民送还曹魏,还带着牛马与曹魏通商。在稳定曹魏后,轲比能把注意力放在了统一漠北之上。统领漠南鲜卑远征漠北,让草原再次有望统一。

素利同样有颗不安份的心。

东部鲜卑的牧地与三郡乌桓相接,袁绍在的时候特别扶植三郡乌桓,素利不得不服于乌桓。

曹操当日在白狼山大胜蹋顿,帮着引路攻击乌桓的就是素利。

凭借这件事,素利得以被其他鲜卑首领另眼相看。

只是还是没有轲比能的威望高,后者率部远征漠北之后,被鲜卑诸部公推为大人。

为了证明自己的能力,素利在曹操死后率先发难,跨越燕山侵扰幽州边郡。刚刚上任乌丸校尉的田豫率部迎敌,五战五胜,把素利逼回了塞北。此后轲比能乘机与素利结盟,暗中约定不卖马给曹魏。马是最重要的军事资源,也是草原最吸引中原王朝的地方。不过需求从来都是相互的。除了盐、铁等资源以外,游牧者还需要在遭遇天灾之时,从汉地购买粮食。如果买不到或者不想买,那就会动手抢了。

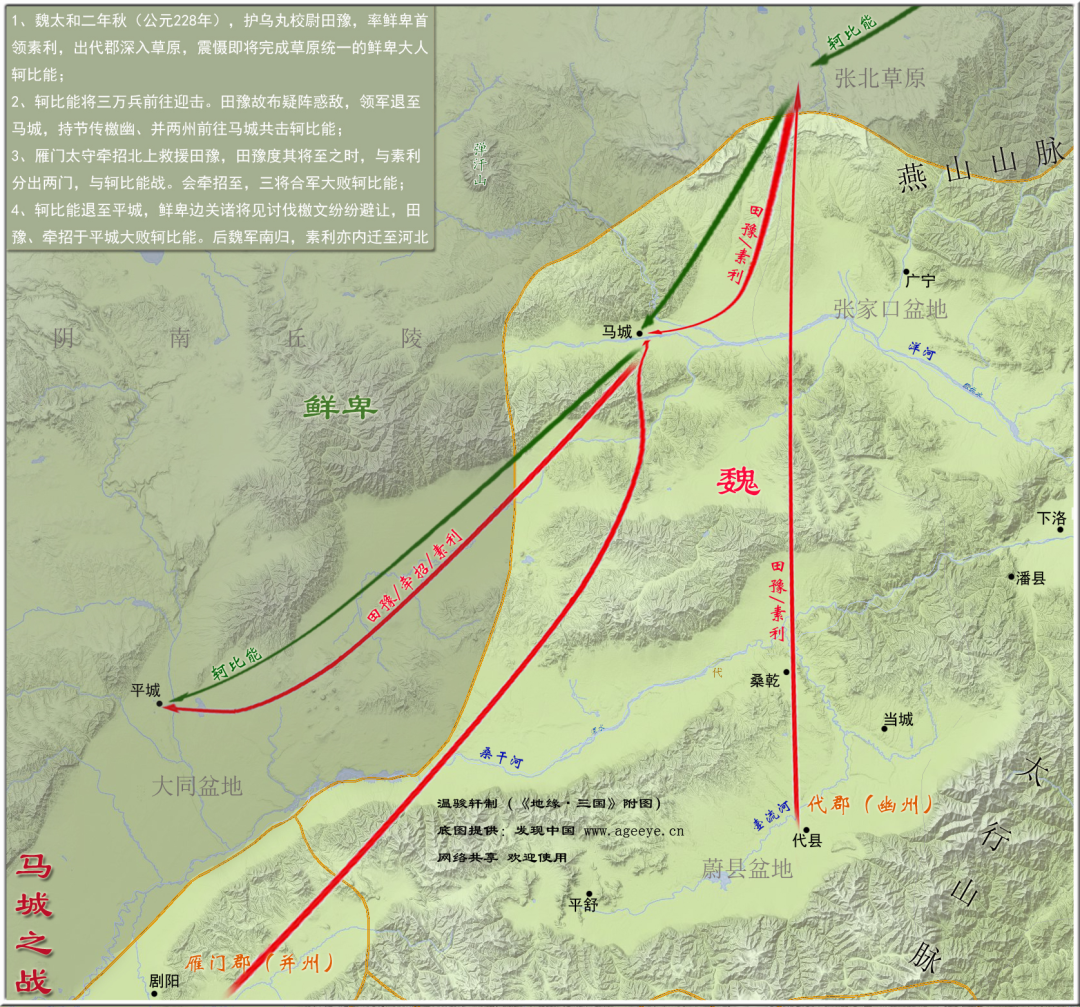

太和二年(公元228年),素利这边受灾缺粮向轲比能求助,却被后者拒绝。无奈之下只能打破约定,用马千匹与曹魏互市。这让轲比能找到了借口,领军攻打素利。由于征服漠北,轲比能现下已是鲜卑中实力最强大者。素利不敌的情况下,转而求助田豫。田豫秉持的边疆政策一直很明确,那就是分而治之。素利固然反复,但如果任由他被轲比能兼并,离形成一个强大的草原帝国时间就不远了。四年前素利与轲比能相互攻伐时,向田豫求助。田豫就没有计较他曾与自己为敌,出手攻击轲比能的后方,帮素利解了围。

这次田豫决定率领本部兵马和素利一起深入轲比能的领地,而轲比能则组织了三万骑兵在张家口北部的张北草原迎击田豫。这片草原也是中部鲜卑入侵塞内的前哨基地。后世为之取名“张家口”,亦是因为此处为边塞的重要出入口。轲比能的兵力较田豫更多,在草原上与之决战是没有胜算的。田豫之所以孤军深入,是因为需要用这一举动,向那些愿意臣服的鲜卑、乌桓部落显示曹魏的威信。见轲比能势大,田豫并没有与之硬碰硬,而是在与敌军相距十余里时扎下营寨,并让士兵点燃沿途收集的牛粪、马粪,然后从另一条道路偷偷撤离。

轲比能见田豫大驻地烟火不断,还以为对手在原地备战,便主动撤出了战场。结果走出数十里后,斥候发现田豫其实是跑了。轲比能的战术是典型的游击战十六字诀——“敌进我退敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追”。田豫在进军时,他就一直派小股部队前后侵扰,见田豫摆出一副决一死战的架势,便主动退兵、诱敌深入。现在田豫跑了,轲比能自然马上要追上去。

魏军是有计划的退兵,目标是代郡最北部的城邑“马城县”,对应现在的河北省怀安市。与张北草原交通距离约一百公里。等轲比能发现上当,执行“敌退我追”战术后,田豫已经安全退入马城关闭四门了。接下来,就进入了中原王朝更为善长的城市防御战。轲比能的三万骑兵虽然把马城包围了几层,连攻了七天却没有办法破城。

战前田豫已经向雁门的牵招派出了使者求援,问题是田豫的作战区域是在地属幽州的代郡,雁门属于并州。

牵招现在的官职是雁门太守而不是护鲜卑校尉。

按照规定这种跨州军事行动,是需要朝廷批准的,为此州郡官员都不同意牵招出兵,怕受牵连。

关键时刻是牵招一锤定音,认为事急应从权,不应拘泥常例。

而且田豫是“持节大将”,不可不救。

牵招不仅集合本部兵马出击,还传檄于并、幽二州各地,纵论当下形势,号召各地驻军一起直捣轲比能的老巢。同时牵招还把檄文送到鲜卑各边塞驻军,造成魏国大军即将全面北伐的声势。这边田豫收到牵招出兵的回信,算准日子自率本部兵马由南门而出,假装出城逃跑。见田豫要跑,轲比能急忙将兵力集中与南门截击。此刻素利再率本部兵马由北门杀出,于是轲比能又不得不分兵回北门接战素利。打到一半时,牵招的援军又到了。

轲比能没有想到还有第三支军队加入战团。而田豫和素利部因为知道有援军将至,虽然兵力较少也不怯阵,只管与对手缠斗。牵招的出现,就好比一支早就埋伏好的战略预备队,就等着双方僵持之时出场,给对手致命一击。最终在三支军队的夹击之下,轲比能这边的军心大乱,尸横遍野二十余里,大败而归。

眼下轲比能在漠南的统治中心,已是日后拓跋鲜卑的龙兴之地——平城,也就是今天的山西大同,关于他是如何得到这座中心城邑的,后面会交待。牵招已经发出檄文,号召北地军将一起直捣平城,见轲比能大败,自是不能就此放过。三军合一后乘势追到平城,鲜卑诸要塞的守军提前看到牵招的讨伐檄文,已生恐惧之心,见轲比能这边的主力已败更是没有再战之心。因此田豫、牵招很顺利的就攻到了平城。

此战过后,田豫又斩杀一个叫骨进的乌桓部落首领。当日曹操北征乌桓,骨进侥幸逃入塞北,这些年算是恢复了实力,又多次犯边。乌桓部原本已尽皆臣服曹魏,这种时候要防止他们的残余势力见鲜卑势大,倒向轲比能。不过身为“护乌桓校尉”的田豫这次没有选择用兵,而是只带着百名亲随,大大咧咧的直入骨进部。骨进虽然扰边,却不敢公开与曹魏为敌,见状赶紧出帐拜见相迎。田豫却二话不说当场将之斩杀,任命他的弟弟统领其部。这两件事情一做,整个北地胡人尽皆慑服。

尽管田豫、牵招威服北境,还攻到了平城,但在河套已失,腹背受敌的情况下,同样没有办法守住这座城,让雁门郡北部地区回归中原。这一困扰刘邦可以证明,当年刘邦兵出白登,被匈奴冒顿单于围困七天七夜,险些命丧当场。这个白登的全名为“白登山”,便是在平城之东。

最大的问题在于轲比能已经拿下了漠北草原,除非你能像卫青、霍去病那样举全国之力远征漠北,否则对于来自漠北的入侵者只能做到击溃,不能做到全歼。

之后轲比能又集结骑兵入寇边塞,虽然又被牵招突袭击败过一次,战略压力却一直没有办法缓解。

对于这点,素利认识得很清楚。

如果一直呆在塞外,

不可能总指望魏军前来相救的。

于

是素利决定率部内迁河北,靠着田豫和魏国的保护终老于魏国。

如此一来,轲比能虽然在马城之战落败,却还是得了东部鲜卑的领地,进一步壮大了自己的实力。

轲比能想做草原之主,除了素利以外还要打掉步度根这个根正苗红的竞争者。

双方多次交战,步度根一直处于下风。

于是就派人对泄归泥说,你跟轲比能有杀父之仇,不想着报仇,却去归顺仇人。

如今他对待你不薄却是在利用你,是为了以后杀你做准备。

不如到我这来,我们才是骨肉至亲。

老话说疏不间亲,步度根这样一说,泄归泥便带着人逃归步度根。

只是叔侄虽然联手,实力却还是比不上轲比能。

于是便向已上任雁门太守的牵招求援,请求内附。

后被允许在雁门及太原游牧。

其原本的统治中心平城,亦在内附之后成为了轲比能的领地。

这次内附的鲜卑共有三万余家,随后牵招带着泄归泥等人远征河套,在云中打败了轲比能。借着这次胜利,还招抚了河西一带的鲜卑,让他们一起出人于雁门一带帮着修筑边塞。稳定了北境安全。看到刚有统一苗头的鲜卑诸部,又有被中原王朝分化瓦解的苗头,轲比能希望能有个大动作,证明自己是鲜卑人可以信任的雄主。

草原是个弱肉强食的地方,游牧者只会信服强者。轲比能虽然通过征服漠北在鲜卑诸部中建立的威信,被共推为盟主,但与敢全线挑战中原王朝的檀石槐比,还差了那么一点意思。换句话说,除非轲比能可以率领鲜卑诸部把曹魏给打服,最起码打到曹魏不得不用和亲来换取和平,否则轲比能被公认的称号还只能是“大人”,而难以真正晋位单于。

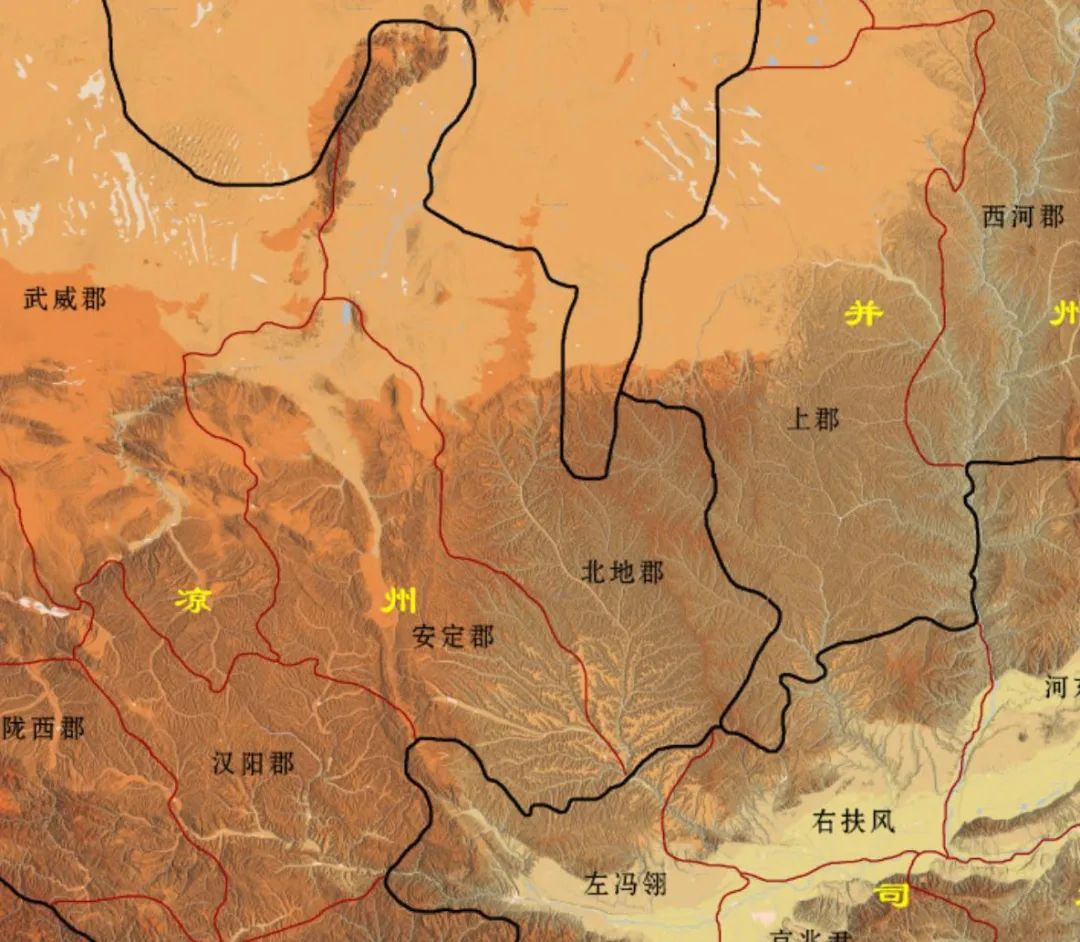

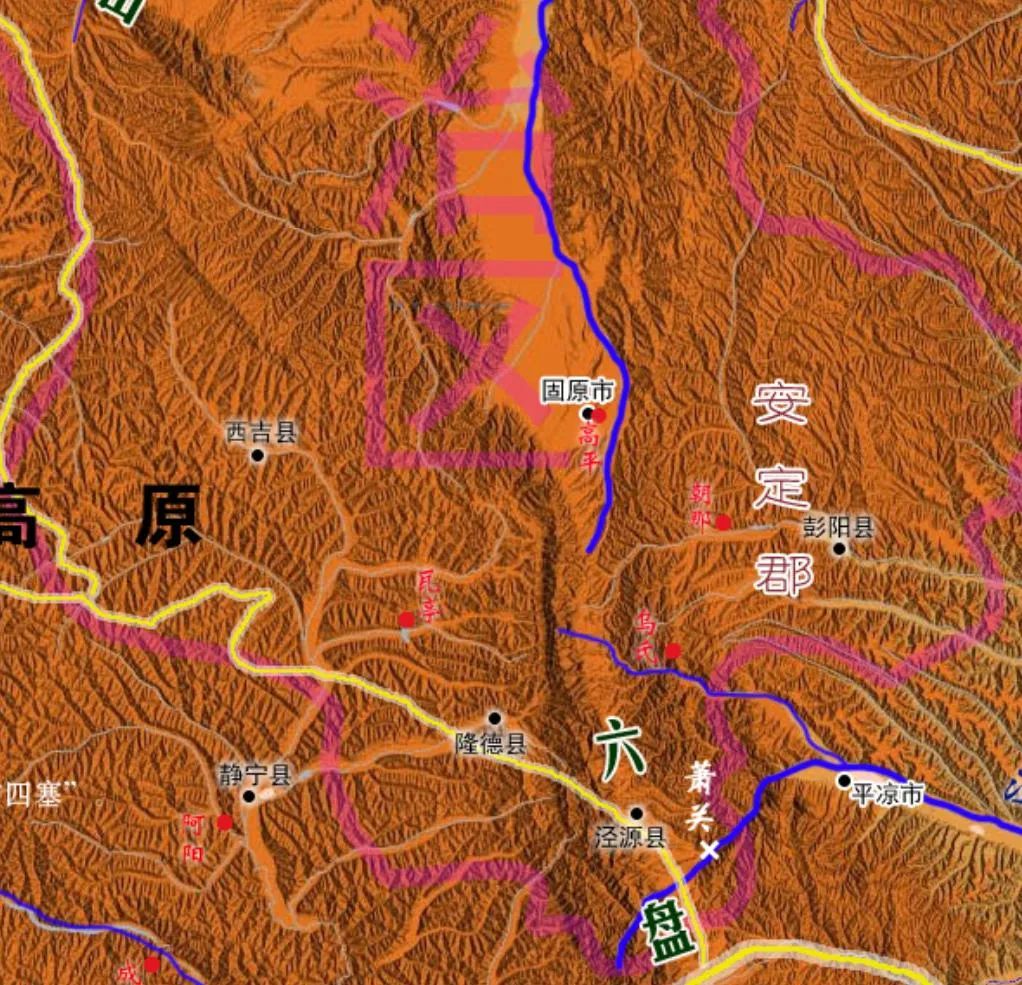

正是看到轲比能的梦想,与曹魏存在不可调和的矛盾,诸葛亮才会在五出祁山前,遣使前去示好。五出祁山时轲比能也的确率军南下,穿越北地郡故地接应诸葛亮。东汉的北地郡对应陇东高原的东部,包含宁夏所在的西套平原,位于安定郡与上郡之间。由于没有足够的力量应对河套地区的羌胡,现在曹魏已经放弃了东汉上郡和北地郡故地,只因维护萧关道的需要而维持着安定郡的存在。

轲比能的进军方向,很容易让人以为他是冲着萧关去的。

具体来说,轲比能是先进驻原属北地的西套平原,然后顺黄河右岸支流属性的那条清水河南下。

为了阻止游牧者侵扰萧关,当日夏侯渊已经帮曹魏拿下了萧关之北的高平城,也就是今天的宁夏固原市。

不过轲比能并没有攻打高平,而是在高平城北西转,沿现在固原到西吉县的“西固高速”所依的线路西行五十公里,进入对应宁夏西吉县的“石城”。

石城后世又称石堡,在唐朝和明朝的边境战争中都成为过战争焦点,水系上则对应渭水左岸支流“葫芦河”的源头。葫芦河时名“长离水”,在此前的内容中多次登场。马超抵御夏侯渊、夏侯渊击败韩遂、街亭之战,都是发生在长离水水系。轲比能本部的活动区域,一直在幽、并两州北境,这次之所以穿越整个河套地区进驻石城,就是为了能与诸葛亮北伐陇右相呼应。这样做对内更是为了证明自己在西线战场上,同样有不输檀石槐的作为。

如果诸葛亮这次能够像一出祁山那样,让安定、天水、南安三郡望风而降,那么就能够与轲比能相呼应了。

可惜的是,司马懿一入陇右诸葛亮就从上邽退兵。

这边轲比能看战机已失也退兵回到本部。

不过鲜卑的这一举动,曹魏不可能没有反应的。

轲比能现下在漠南的统治中心是平城,属于雁门故地,直接责任人是身为太守的牵招。

事实上,牵招很早就从地缘政治角度,提出过轲比能有可能会和诸葛亮联手,只是从平城到陇右,距离上千公里,几乎没人相信这种情况真的会出现。及至轲比能南下,方验证了牵招的担心。曹叡也知道让牵招去追轲比能的难度大,给牵招的命令是“便宜讨之”,意思是你觉得怎么合适怎么来。

牵招和当时的并州刺史毕轨商议认为,胡人迁徙不定,追着打恐怕难以追上。如果找准他们的驻地去偷袭,山高路远,军需供应不上,也是难以成功。还是应该立足于雁门、新兴两郡各关口的防御,然后出兵屯守陉北。同时屯田备粮,于秋冬粮足马肥之际,再集中兵力攻讨,方能取胜。

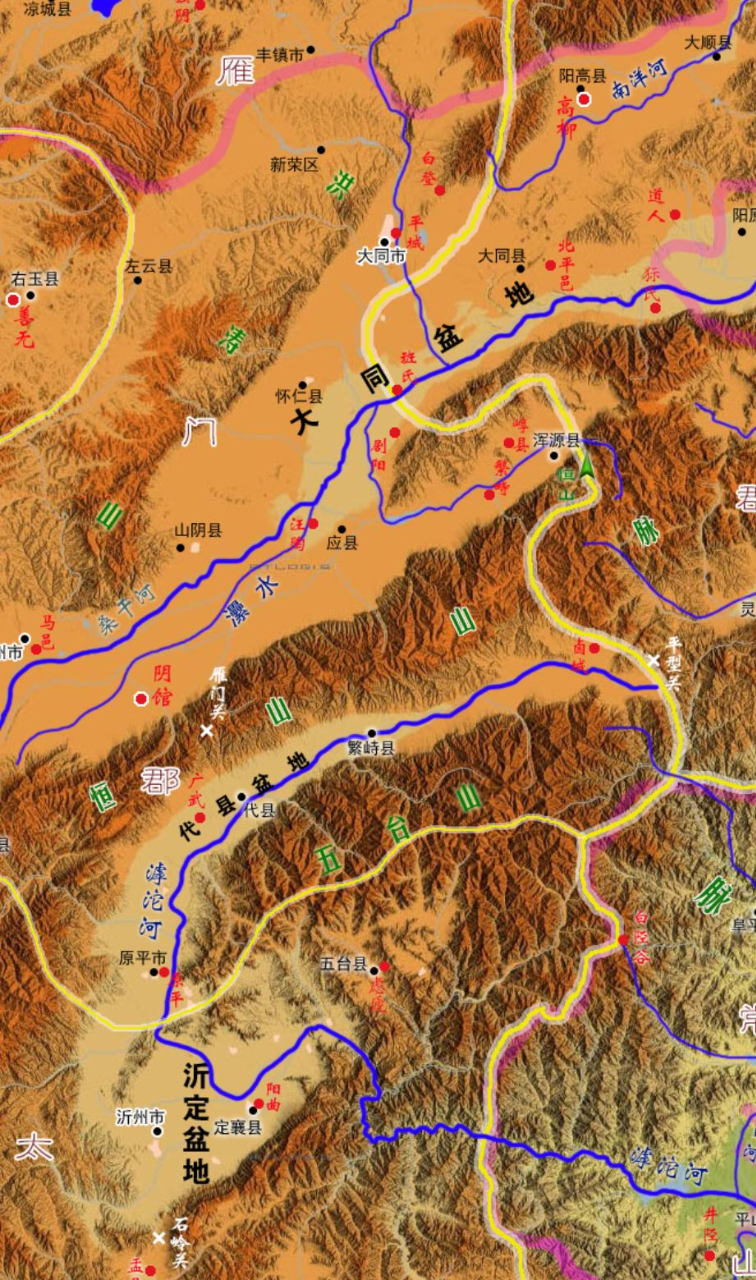

这里说的陉北,指的是“陉岭”之北。陉岭就是北岳恒山所在的恒山山脉,是大同盆地与忻定盆地的地理分割线。由于北接阴山、西临河套大同盆地极易为游牧者所侵扰,所以恒山山脉被中原王朝视为阻止游牧者南下的二级防线,著名的雁门关,就是翻越恒山山脉,沟通南北的重要关口。如果去看明长城,你会发现大同盆地南北边缘都有长城延伸,其中南线长城就是沿恒山山脉,再经太行山脉北上,于居庸关一带与北线相汇的。

牵招的计划是比较稳妥的,目的是收复平城和雁北,打掉轲比能伸入核心区的触角。

可惜的是,还没等到实施牵招就去世了。

牵招一死,轲比能

这边当即有了新动作。

之前步度根和他侄子不是选择内附曹魏嘛。

这种选择都是看人的,牵招是直接操作人,威名也足以震慑轲比能。

现在牵招一死,步度根叔侄内心便起了波动。

轲比能于是乘机派使者前去说和。

当日步度根能劝动泄归泥到自己这边来,用的是“疏不间亲”的理由。

轲比能同样是用这个理由,大家都是草原之子,跟中原人不是一路。

同时提出愿与之结亲,以示永不背盟。

另一个让步度根决定跟轲比能走的直接原因,是田豫也不在了。身为护乌桓都尉的田豫,驻地是在幽州。当时的幽州刺史是王雄。王雄这个人大家可能不太熟,不过他的孙子王戎后来位列“竹林七贤”,知道的人应该会多一些。其整个家族隶属“琅琊王氏”。后世的“旧时王谢门前燕”的中的“王”,指的就是“琅琊王氏”。二十四孝故事中“卧冰求鲤”的主角,在曹魏做过司空、太尉王祥亦属于这个家族。他的弟弟王览,则是王羲之的五世祖。

田豫出身北地寒门,王雄出身世家豪门,见田豫在幽州比自己威望还高,就很想取而代之。于是他的手下就放风说田豫的作为,是在扰乱边境,反而为国家生事。意思是说田豫不应该武力插手鲜卑内部事务。这种刺史和手握兵权将领不和的情况是很危险的,很像当日公孙瓒和刘虞的情况。为免生事端,曹叡就把田豫调到豫州做汝南太守,并加官为殄夷将军。给二人做了个物理隔绝。

牵招和田豫两个劲敌都不在,对轲比能来说是个机会,步度根亦因此觉得在汉地难有依靠,遂决定与之结盟共谋鲜卑复兴大事。倒霉的则是并州刺史毕轨。毕轨是兖州东平人,也是累世为官的世家子弟。才是有的,但军事经验不足。且因为身居刺史之位,平常显得很骄傲和放纵。见轲比任和步度根合流,毕轨当即上表朝廷要主动出兵打击。

曹叡和朝臣商议后,认为这个时候讨伐,反会让二人的关系因共同对敌的需要,变得更加的紧密,不如守住边塞,严阵以待(等二人内哄)。结果朝廷的诏书还没到,毕轨已经领军出雁门关,驻军于关北的“阴馆县”。阴馆故址位于现在的山西省朔州市夏关城村,处在大同盆地的南缘,东汉时本来是雁门郡治。西汉的雁门郡原本正好对应大同盆地,东汉雁门郡的范围则不仅包括大同盆地,还包括忻定盆地的北部。随着中原王朝对大同盆地控制力的减弱,三国时代的雁门郡治已经越过恒山山脉,南迁到了广武县(今山西省代县西南古城村)。

大同盆地依现在的行政区划来说,主要包括北部的大同地区,及南部的朔州地区。

步度根内附后,是被安排在了朔州地区,以及太原郡西部山地游牧,帮助曹魏警戒占据大同地区的轲比能。

往来南北山地游牧时,步度根并不需要走连接两大平原区的雁门关,而是可以走恒山山脉西端,对应现在山西省宁武县的“楼烦关”。

“楼烦”这最早是一支北狄部落的名号。赵武灵王胡服骑射,很大程度就是向楼烦部学习。山西高原最西侧的边缘山脉是吕梁山脉,但吕梁山脉并不直接参与造就忻定盆地和太原盆地,在它的东侧还有一条较小的云中山脉。汾河就是发源于吕梁与云中两大山脉之间,注入太原盆地,然后南下汇入黄河的。

楼烦人当年的活动区域,便是两大山脉包夹的汾河上游谷地。

行政上,除谷口北端的楼烦关以外,都属于太原郡的属地。

曹魏允许步度根内附进入太原郡游牧,便是允许他们进入

汾河上游地区。

现在两人合流,不仅意味着整个大同盆地都成了鲜卑人的天下,步

度根还有可能带着轲比能,从楼烦绕过雁门关防线,直接绕到太原盆地去。

当日南匈奴就是走这条路线,内迁至太原的。

决定归附轲比能,步度根就得把在楼烦关以南的部众给召集起来北上,先与轲比能合兵再决定下一步怎么做。基于这个不利局面,进驻阴馆的毕轨,派出了苏尚、董弼两员将领,沿恒山山脉北麓西进,希望能够在楼烦关堵住北上的步度根。堵不住的话也把楼烦关给控制住。轲比能这边见步度根答应北归,自带万骑前去迎接,正好与追兵同时到达楼烦关。

毕轨守土有责的心情可以理解,但军事能力真的不行。一战下来,苏尚、董弼两将全军覆没。更加坚定了步度根跟轲比能混的决心,此后鲜卑多次南下侵扰楼烦、雁门防线。因为这件事,后来毕轨还被蒋济给参了一本,免职回到洛阳另作任用。轲比能如今势大,光靠消极防御肯定已经不行了,曹魏必须派大将率主力打一场,才能遏制鲜卑人的势头。

部署吴蜀前线的军队都不能动,能够被调动平定北方之乱的机动部队,只能是洛阳的“中军”,也就是中央直属部队。这种部队要动,一般都是交给宗室将领统领的。比如曹彰北征代郡的乌桓之战。非宗室将领如果特别忠勇,也会有机会来带。比如张郃此前就在洛阳受命,领军三万去解陈仓之围。现在曹真、曹休、张郃都死了,能够受得起这份信任的司马懿又坐镇关中。这次领命出征的是一个身份特别的宗室将领——秦朗。

相信大家对秦朗父母在下邳的遭遇还有印象。毕竟在三国这出男人大戏中,女主戏份总体是很少的。尤其当年争夺秦朗母亲杜氏夫人的那桩公案,还牵扯到关羽和曹操两位当世英雄。先下手为强的曹操在得了杜氏之后,爱乌及屋的对带过来的秦朗也非常好。甚至每每宴客,只要秦朗在都会说“世有人爱假子如孤者乎?”。

这当然也是秦朗本身聪慧、沉稳讨人喜欢,喜欢他的不仅是曹操一个人,曹丕、曹叡等人也都挺喜欢他。同时期曹操还纳了何进的儿媳尹夫人,尹夫人也把何进的孙子何晏带入曹家。不过何晏这个人就比较浮华,仗着假子的身份行事比较张扬,曹丕就很讨厌他,每次叫他都故意称之为“假子”,意思是让何晏摆正身份。秦朗这种人见人爱的,以至于我们有理由怀疑,当时无子的关羽是因为秦朗之故,才觉得杜氏会生养,以至于多次跟曹提起要纳杜氏。

秦朗虽然没有改信曹,但他宗室的身份是得到认可的。秦朗长大后,在曹操、曹丕时代都没有做官,而是选择了四处游历增长见识。跟现在那种追求个人理想,不愿意继承家业的富二代们想法差不多。当然,最终的选择同样差不多。实在混不下去,就回去继承亿万家产。

宗室将领是曹魏的基石,曹叡继位后,宗室将领日渐凋零,遂下诏让秦朗入朝为官,任命为晓骑将军,随侍左右。秦朗这个人很会明哲保身,不管是曹叡让人举报臣下的罪行,还是因小过而处死,都不劝阻。别人贿赂他让他在皇帝面前说好话,他钱收了也不去美言。总之就是不干涉朝政,这种低调反倒让曹叡更加信任他。

值得玩味的是,大家都知道秦朗收钱不办事,但依然还是会送钱给他。因为当所有人都送钱时,你不送就突显出来了。你知道他不会为你说好话,却不知道有没有可能不经意间,说你一句坏话。所以你看,坚持原则与发财这件事,貌似没有矛盾。官场规则就是这样,只要有人脉,财运挡不住。

公元233年秦朗领命北伐鲜卑,这年曹叡还把年号从“太和”改为“青龙”,是为青龙元年。原因据说是在曹操曾驻军的摩陂,有口水井有青龙出现,曹叡还跑去观看了。先且不论曹叡看到的到底是什么东西,因祥瑞改元这事,于国运来说怎么看也不像是个好兆头。

改元这事是吉是凶,与秦朗这次的使命都没有直接关联。曹魏中央直属部队的战斗力是不用怀疑的,宗室将领更多是显示魏国对这件事的重视,一则震慑对手;二则让地方官员、将领不敢有懈怠之心,积极主动配合。秦朗一到并州前线,还没从并州刺史位置上下来的毕轨,就赶紧派车想把秦朗接到官署。被并州别驾李憙给劝阻了,认为这不合规矩。

上党人李憙也是世家子弟,祖上在东汉做过大鸿胪,但却为人很正,不愿意趋炎附势。毕轨虽有拍马屁之嫌,但从这件事可以看出,宗室领军确实可以减少内耗,要是让田豫去挑这个担子,就难有这么好的效果,最起码王严是一定不会配合的。从这个角度说,倒也不好说宗室将领只是在坐享其成。

中央军出动,宗室将领领衔,地方官员不敢懈怠。一仗打下来,轲比能就败归漠北了。不打仗了,轲比能和步度根果然如当日朝堂所预见的那样,内部矛盾很快激化。结果步度根在火并中为轲比能所杀。说到底,步度根是檀石槐的后人,轲比能想做单于怎么也不可能真的容他的。见步度根死了,泄归泥也知道自己血统就是原罪,屠刀终有一天会落在自己头上,于是和步度根部下首领戴胡阿狼泥一起,率领双方的部众,再次回到并州归附。曹魏对他们也一如之前那些羁縻于雁门、太原,拱卫北境安全。

这场失败及泄归泥和步度根旧部的叛离,让轲比能元气大伤。然而轲比能不死,危机依然没有解除。这颗雷最终是王雄排掉的。与田豫一直追着轲比能打压不同的是,王雄对轲比能一直是行招抚之举。轲比能当然也很乐见这种情况出现,在田豫走了后,基本是以并州为侵扰对象。

王雄此举,你不能说光是想保一方平安,以邻为壑。他排挤走田豫,也是想在北境建功立业,只是方法有所不同。在让轲比能认定自己是潜在盟友后,青龙三年(公元235),王雄派遣刺客韩龙前往漠北,刺杀轲比能成功,转立轲比能的弟弟为王。轲比能在世时,鲜卑各部已经是各有各的小算盘,更多是摄于轲比能部的强大,勉强维持着同盟关系。现在轲比能一死,继任者决定接受曹魏的册封,鲜卑二次统一的进程便就此终止。

自此以后,终三国一世,鲜卑都没有再在北境闹出大动静。史载“种落离散,互相侵伐,强者远遁,弱者请服。由是边陲差安,漠南少事”。那些愿意臣服的鲜卑部落,被曹魏内迁,以补兵源不足。比如邓艾就曾经内迁拓跋鲜卑(又译“秃发鲜卑”)数万家,至雍州、凉州地区,以战略防御蜀汉。

然而你千万不要以为,鲜卑就此在三国历史中消失。等到大幕拉起时我们会看到,拓拔鲜卑在三国时代还未结束时,就已经急不可耐的开始了他们的出场秀。