你想看的都在这儿

来源:金错刀频道

作者:

Diik

开篇,刀哥想讲3件事!

一:

高考来了

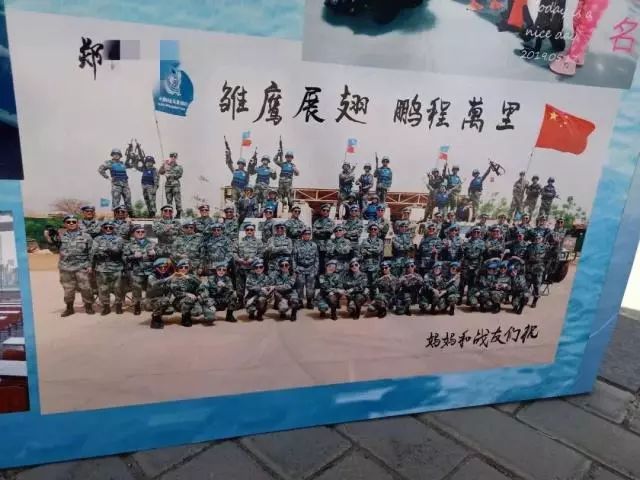

前几天,一位高考考生母亲用一张霸气的中国维和警察大合照为孩子的毕业典礼添了浓重的一笔,被称“史上最硬核高考应援”。

这比家里有矿还值得骄傲吧!母亲在战场,孩子即将上考场,都是英雄!

二:

“一定要考上”

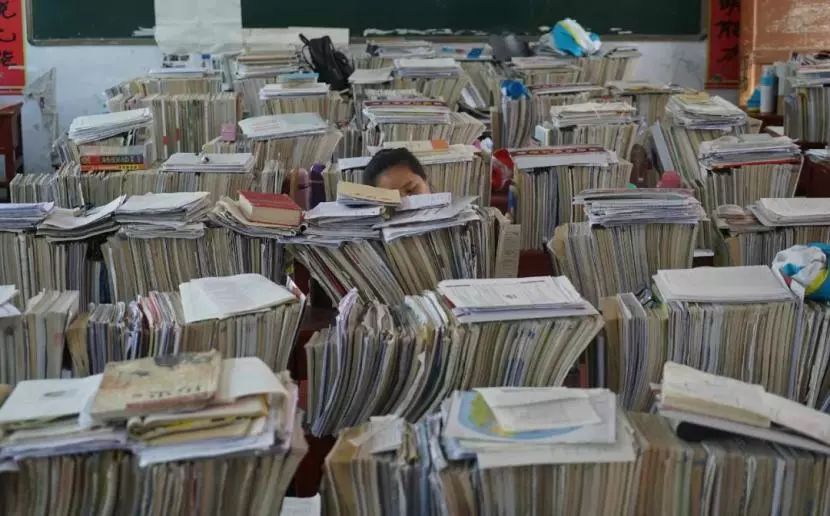

5月4日是被称为最能代表中国应试教育的衡水一中一年一度的开放日,梨视频上有这样一段视频:

一位父亲举着吊瓶,带着正发高烧的女儿(10岁)参观衡中。他说,衡中开放日机会难得,得让孩子好好感受一下衡中的学习气氛,“我们没文化,但是希望孩子能有文化。一定要考上!”

“一定得来,不能辜负爸爸对你的期望”。

三:

去天津给二胎铺高考的路

刀哥一个朋友定居北京东郊重镇燕郊,小区内绝大多数为外来人口,很多人家里的孩子刚上幼儿园。让他很无语的是,业主微信群里隔三差五就要讨论一下孩子将来去哪上学的问题,因为河北孩子上大学太难,分数线高,压力太大。

要不要回老家去考?天津开放落户政策,要不要去买房落户,好让孩子未来能轻松考上“好大学”?

有人刚刚怀上二胎,就去天津买房落了户,这样的人在燕郊还有很多,他们在为自己的孩子选起跑线。

朋友开玩笑说,这些孩子,没投错胎!但他忽然觉得“不管在哪高考都一样,一切全凭孩子自己”的想法,是不是对孩子“太不负责任”?

对于很多人来说,高考是一种成人仪式,对于另一部分人来说,这是一场必须要打赢的硬仗。

但也正是由于一直以来家长比考生更焦虑的现象,滋生了很多市场乱象。

有一群人,高考成了他们生财的大金蛋,生意覆盖考前、考中和考后,无形中形成了一条

“高考经济”

产业链,乱象横生,到处有坑,只看钱办事,不对考生的人生负责!

第一坑:考前“保过班”最坑

课外补习班?NO!这太小儿科了,而且赚的是辛苦钱!

最近几年频繁出现一个词叫

“保过班”

,一种高考培训班,以提高考生成绩为卖点,“保过”就是“过分数线”,比如艺考生确保文化课过线,普通考生就确保通过一本线、二本线、本科线,诸如此类。

不少人因为“保过班”赔了夫人又折兵,钱没少花,分数还是没过线。

比如2016年,济南一位艺考学生找了一家文化课培训班,签了一份“保过协议”,3个月时间,100节一对一课程(每节2小时),总计5万元辅导费,如果达不到约定分数(285分)不仅退辅导费还有额外补偿(2万元)。

结果,这名学生只考了268分,家长要求培训机构退款并赔偿,但该机构学校已经履行了培训义务,孩子成绩受多种因素影响,拒绝退款。最后这家人和培训机构闹上了法庭,二审结束,法庭判决培训机构方返还1万元辅导费。

在2018年同样出现了这样一个案件,宁夏银川30多位家长一边自责,一边气愤,因为他们花了大价钱把孩子送进了一家宣称保过一本线的教育机构,单人费用超过4万元。一名学生平时摸底都能考500多分,结果高考只考了400分出头,其他考生也有不少类似不升反降的情况。最终也闹上了法庭,结果与上一个例子相近。

没有办学资质、虚假宣传、夸大宣传,合同细节存在漏洞,“过”与“不过”没有明确的责任界定,一些纠纷就连法官都觉得头大,最后损失钱事小,耽误了学生上大学是真罪过!

第二坑:考中“不劳而获”

第二坑:考中“不劳而获”

2017年,根据2014年亚洲考场作弊案改编的电影《天才枪手》上映,不禁让人联想到,高考作弊其实在国内一点也不新鲜,关键是作弊也是“高考经济”产业链上的“关键一环”。

虽然说各种考试都有作弊,买卖答案,但是高考的意义自然是截然不同的。

高考买卖答案,在东北某省一度十分盛行,有那么几个城市,似乎已经成为公开的秘密,以至于很多家长在孩子走出考场的时候,第一句话问的是“查的严不严”、“准不准”......虽然都是在高考前就已经预定好答案,但实际交付发生在考中。

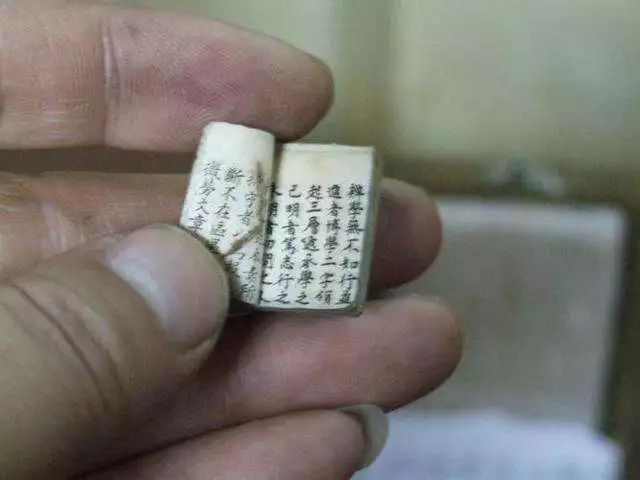

随着科技手段的进步,作弊手段也层出不穷,替考、考场人力传答案已经落后了,现在基本都是使用高科技无线电设备,卖答案的人组织一帮人答题做答案,然后通过设备实时传到考生那里。

层出不穷的作弊手段有时候也让人哭笑不得。某年高考前,东北某高考作弊成风的城市加强考察检查,但凡金属物件都带不进去,作弊设备必然也过不去。

结果有人想到了办法,给孩子安金属牙套,因为相关考场规定说了,因疾病原因在体内植入金属医疗器的,到省人民医院开证明并接受相关招生部门审核就行。所以考前一段时间,该市一共有近500名学生去医院开证明了,其中仅有一半接受了复检。

这意味着,放弃复检的那一半考生,八成是准备作弊的。

有人把作弊器藏鞋里,有人塞进内裤,还有家长想出了把作弊器缝进女生的卫生巾里

。

这些都不重要,重要的是卖答案的人,电子设备作弊刚出现的时候,价格很对,要价数千元到上万元不等,后来用得多了,价格降了下来,但是和“保过班”一样,很多人后悔不已,答案不准、考场检查严设备带不进去,或者是信号被屏蔽,家长的钱打了水漂,考生的成绩还不如自己考的好,更有甚者,还没开考,买答案的人就已经拿着钱跑了。

这些事情一点都不新鲜,都是平时不愿意付出努力,最后却把希望寄托在花钱不劳而获上,是谁的悲哀,又是谁的无奈?

第三坑:用手机APP解决报考

考试成绩决定了一名考神能否考上理想的大学,报考则会在很大程度上决定了一个人未来的人生。

过去,报考是在高考之前,如今全国大部分考区都已经实行先考后报志愿的模式了。跨入大学前的最后一关,重要性可想而知。更重要的是,已经有人开始利用报考赚钱了,

暴利

!

移动互联网、智能手机和高考的最好结合方式是什么?

查分数?NO!

报考咨询APP,这或许是一群自认为有互联网商业头脑的人,面向高考开辟的最“顺应时代趋势”的市场,而且是一个据称十分庞大的市场。

一家选校机构称,2017年有60%-70%的考生在不了解报考专业情况就选志愿,在新高考政策下,学生如果不做好自己的规划,对未来十分不利,所以学生生涯规划需求度是100%。

该机构还大胆预测,2019年志愿填报市场规模预计584亿元,到2020年将达到876亿元。这些数据的依据到底是什么?

在手机APP商店上随便一搜“高考志愿”,你可以找到上百各种各样的报考APP,有的号称大数据支撑,有的号称名师一对一、专家咨询。

但实际情况呢?

事实证明,APP报考乱象横生,问题众多,轻则收钱不办事,重则误人子弟。

首先,收费乱七八糟。

网上免费就能测的MBTI测试,且不说跟报考有何关系,在某些APP上居然收费几十元;有人充了500元注册APP,却得不到任何服务,系统进不去,客服找不到。一些APP打着大数据的旗号卖卡,收费数百到数千元不等;国内某知名门户网站,也搞过高考志愿咨询服务,请多年经验的专家导师团队,一对一服务,收费少则数千元,多则上万元;所谓“帮助考生判断志愿方案可行性”就敢收费上千元,还有按小时计费的,一小时6800元。

在北京,更贵,可以高达数万元!

有业内人士称,经验丰富些的,一年赚个上百万,很轻松!

其次,“咨询专家”身份可疑。