有关“社会存在决定社会意识”的经典论断(

Berger and Luckmann,1966;郭强,2000

)。

舍勒(

2000

)和曼海姆(

Mannheim,1936

)在提出“知识社会学”这一名称的同时,从不同的角度提出了其核心观点,即知识是在特殊历史社会环境下被建构的产物,其本身也会在转移的过程中被新的历史社会和文化传统不断重塑。

伯格和卢克曼(

Berger and Luckmann,1966

)则在其经典著作《现实的社会建构》中指出,生活的知识基础特别是制度和结构,是主观过程的客观化以及透过客观化过程而建构的互为主观的常识世界。

换言之,社会世界是通过思想、信念和知识等主观过程建构出来的表现为客观“实在”的东西。

由此他们提出了知识社会学的研究重点,即揭示被常人视作理所当然的知识如何被社会建构的过程(

Berger and Luckmann,1966

)。

事实上,作为知识生产过程的“试验”或“实验”本身,始终充满着磋商等社会建构的行为(

Knorr-Cetina,1995

)。这种对知识建构的磋商在所谓的“科学实验”中尚且普遍存在(

肖瑛,2006;Doing,2008

),遑论极易受到社会因素影响的政策试验了(

Beaton,2008

)。虽然近年来不少研究呼吁和尝试将“试验”改造为“实验”以提高政策知识的生产效率和质量(

刘军强等,2018

),但政策知识生产过程的建构性及其对政策实践的影响等问题仍未解决。

知识的生产伴随着磋商的过程,因此,对知识的总结、叙述以及话语传播均会影响到最终的盖棺定论。对此,组织制度主义通过揭示制度扩散的微观过程指出,某一种新的管理知识或理念的广泛传播,往往更加依赖于其话语传播过程中的建构,而非受制于该知识或理念生产的“原型”(

Czarniawska-Joerges and Sevon,1996

)。组织制度主义近年来亦强调从话语等微观的过程去讨论管理知识或理念是如何在扩散过程中逐渐建构起清晰的表达方式、影响力、合法性和流行性(

Sahlin and Wedlin,2008;Wedlin and Sahlin,2017

)。试点单位成为被竞相模仿的“最佳实践”可能同样存在一个有赖于话语传播的政策知识建构过程。

(二)知识的话语传播

正如著名政策学者马琼(

Majone,1989:1

)指出的:“公共政策是由语言所组成的。”随着相关学科的不断发展,话语的定义也愈发多样和宽泛(

Van Dijk,2011

)。但一个广为接受的共识是,话语是具有反身性的,即话语不仅是对“世界”的一种反映和媒介,更是对其所描述的“世界”的一种建构(

Potter and Wetherell,1987;Gee,2004;谢立中,2010;Van Dijk,2011

)。话语的这种反身性与吉登斯和贝克等人对于反身性的理解是一脉相承的(

贝克等,2014

)。这也是政策知识能够在话语传播中变得重要的原因所在,其不仅是对试点经验的反映和总结,更是对试点经验的加工和建构。

如上所述,组织制度主义注意到了话语传播在制度扩散中不可忽视的影响,在发生所谓新制度主义的语言学转向后(

Schmidt,2010

),进一步夯实了其有关制度扩散的微观解释(

Sahlin and Wedlin,2008;Wedlin and Sahlin,2017

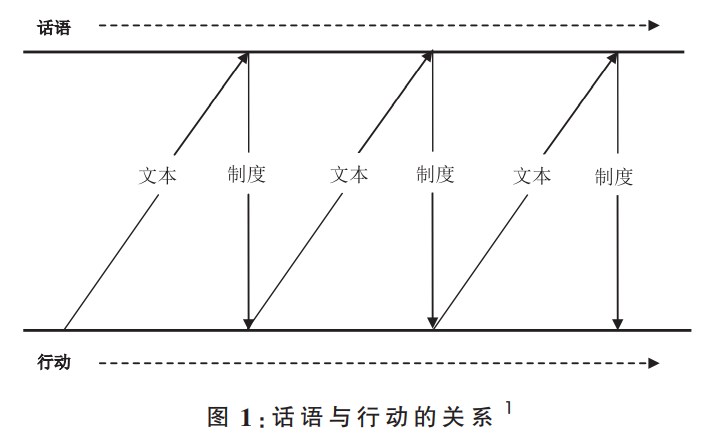

)。从话语的视角出发,制度的扩散并不是直接在行动层面上表现为对某种制度的接受和采纳,而是通过话语文本的媒介作用在行动与话语的相互建构中实现的(

Phillips andHardy,2002;Phillips,et al.,2004;Schmidt,2008

)。如图1所示,事实上,那些“最佳实践”的真实行动和理念本身很难直接被其他组织观察到。真实的情况是,行动者对制度的认知往往需要通过对“文本”的学习来实现。“文本”的一大特性在于,它们是能够被解释的(

Phillips,et al.,2004

)。因此,制度扩散正是借助了在各种书籍、手册和刊物中传播、解释和说明“文本”的行为才得以实现。

以此为基础,组织制度主义揭示了制度理念等知识之所以是在话语传播中变得清晰、富有合法性和吸引力的核心原因,即话语建构中“转译”或“编辑”的作用(

Wedlin andSahlin,2017

)。“转译”这一概念由拉图尔提出,是指为了征召和控制行动者的行为,由事实构造者给出的关于他们自己的利益和他们所吸收的人的利益的解释(

Latour,1987,2005

)。组织制度主义者在吸收拉图尔 “转译”概念的基础上,进一步提出“编辑”的概念来解释制度扩散中制度理念等被不断解释和建构的过程。他们揭示了理念和知识在话语传播中一直处于不断被编排、解释和说明的流变之中。直到某一些解释获得可供辨识的特征、合法性的地位和清晰的表达方式之后最终形成一个相对稳定的“黑箱化”解释, “黑箱化”之后的解释被效仿者所普遍理解、认知、认同和模仿,进而实现快速的制度扩散和制度趋同(

Czarniawska-Joerges and Sevon,1996;Sahlin and Wedlin,2008;Wedlin and Sahlin,2017

)。

显然,转义者,即那些搬运、传播和编辑理念或知识的人或组织,在话语传播中起到了至关重要的作用(

Sahlin-Andersson and Engwall,2002

)。除了效仿者与被效仿者,许多个人或组织都在扩散中扮演着转义者的角色,并参与到对政策理念或管理模式的建构当中,如政府、学者、大众媒体、国际组织等(

Barnett and Finnemore,1999

)。这也体现了话语的变异性特征,即同样的事件或者同一套话语在不同的语境下,其叙述的逻辑和传达的涵义存在巨大的差异(

Potter and Wetherell,1987

)。即使是同一个试点成功的案例,在不同的话语文本中也可能有完全不同的表述。同时,话语传播过程中会产生互文性,即话语处于复杂交错的文本体系中,文本与文本之间往往相互影响(

Faireloogh,1992

)。话语的意义建构正是在文本的相互关联中实现(

Phillips and Brown,1993;Hardy,2001

)。因此,不同转义者的编辑和解释常常相互交织和影响,直到完成对知识的“黑箱化”建构(

Czarniawska-Joergesand Sevon,1996

)。当然,所有转义者都具有对成功经验进行再度转译和解释的能力,所以话语的建构过程是保持开放性的(open-ended)(

Wedlin and Sahlin,2017

)。

综上,话语分析不仅是一种有效的方法论工具,更是阐明现实中社会构建的理论途径(

Phillips and Hardy,2002;Phillips,et al.,2004

)。既有研究偏重于对经济组织的研究并集中在西方的政治场景,有关中国本土治理情境的研究尚显不足。受到组织制度主义话语转向的启发,本文尝试打开试点经验在话语传播过程中被建构成为“最佳实践”的“黑箱”。

基于上述研究旨趣,本文对话语的定义和分析更接近话语建构论的传统(

Gee,2004;谢立中,2010;吕源、彭长桂,2012

)。在话语分析的众多方法中,本文选择了近年来兴起的话语网络分析。作为一种质性分析方法,它结合了以类属为基础的话语内容分析和社会网络分析,可被视作政策网络分析到话语结构层面的一种拓展(

Leifeld and Haunss,2012;Leifeld,2013

)。话语网络分析的核心特点在于呈现话语文本中理念、概念、词语等类属之间的关系,反映话语内容出现的频次和彼此的亲疏远近,进而有助于揭示不同话语文本的结构特征和变异性(

Wang and Wang,2016

)。

话语网络分析能够借助各种网络分析的工具和手段,亦能充分与传统话语分析的其他方法结合,具有强大的分析能力(

Leifeld and Haunss,2012

)。本文对话语网络分析的一个运用拓展,是结合话语网络和解释语库来揭示话语结构。解释语库的概念从吉尔伯特和马尔凯(

Gilbert and Mulkay,1984

)对科学话语的社会学分析中发展而来,后被广泛运用在各种话语分析之中(

Potter and Wetherell,1987;Juhila,2009

)。所谓“解释语库”,“是指反复使用的词汇体系,它用以描述和评价行为、事件及其他现象”(

Potter and Wetherell,1987:149

)。解释语库的优势在于其能够反映和解释话语和行动的一种结构性,同时能解释结构下的许多细节(

Juhila,2009

)。已有研究发现,特定的语库往往主要使用在对应的话语情境之中(

Gilbert and Mulkay,1984

)。那么,结合解释语库和话语网络,可以观察到一个话语文本主要使用的是何种解释语库,及其如何通过互文从其他的解释语库中寻求支撑和补充(

Phillips and Jorgensen,2002

)。

(二)案例与选样:科技政策领域中的政策试验

本文选择科技政策领域的政策试验进行分析。一方面,自科技体制改革以来,中国科技政策的发展便离不开各种政策试验,如高新区政策的出台离不开中关村等园区的试验(

Heilmann,et al.,2013;李振国等,2018

)。政策试验作为科技政策发展过程中的重要机制,长期关注如何解决科技体制中的“两张皮”问题,即如何实现科技成果的转化以促进经济发展和产业升级。另一方面,虽然在长期政策试验中,地方科技试点的经验能够被中央所吸纳和推广,但试点经验在扩散中被修正、重构乃至扭曲的现象却较为普遍。例如,最初东湖创业中心的政策试验旨在通过促进科技人员下海来解决“转化论”问题,但在后来孵化器政策的扩散中,其更多被转译为通过土地承租和基础物业服务等来招商创业(

罗公利等,2008;Wang and Wang,2016

)。可以说,科技政策中的政策试验不仅运作方式成熟稳定具有

代表性,亦关系着当下我国经济的转型和升级,但已有研究较为有限。

具体而言,本文选择近年来颇受关注的新型研发机构作为分析对象。新型研发机构是一

种“聚焦科技创新需求……投资主体多元化、管理制度现代化、运行机制市场化、用人机制灵活”的研发机构。其诞生于广东地区,在解决“转化论”问题方面成绩卓越,被称为科技体制改革的“尖兵连”。有关新型研发机构的大量政策工具和政策理念都来自于TS孵化器——中国第一家新型研发机构。该研发机构由我国北方一所全国知名高校T大与南方沿海的经济特区S市于1996年底共建。其作为“最佳实践”对后来政策安排的影响深远。第一,提出了一种全新的组织理念,即“不像大学、不像科研机构、不像企业、不像事业单位”的“四不像”理念,后来该理念被总结为新型研发机构的核心特征和理念。第二,形成了结合企业孵化、技术支撑、风险资本、教育培训“四大功能”的组织架构,被各级政府的政策吸收,也被诸多效仿者参考和借鉴。第三,一系列率先践行的制度成为广为流行的政策工具,如校地各占50%的股权合作模式、理事会下的院长负责制以及事业单位企业化运作等。此外,从选样的典型性和理论依据出发,TS孵化器作为新型研发机构的政策试点,不仅充分反映了科技政策中涉及政府、企业、高校等多元行动者的复杂属性以及 “转化论”等问题,其从试点到获得认可再到顶层设计的完成历时20余年,为本文追踪话语建构中的动态过程提供了可能。

(三)数据收集

本文的基本分析思路如下:首先,分析在话语传播中,各类文本如何在话语的变异与互文过程中动态地建构了有关试点经验的流行性解释;然后,比较流行性解释与政策文件所代表的官方解释的差异,说明话语传播中的流变与建构如何将试点经验包装为一套自洽完整的政策知识;最后,将流行性解释与试点单位在日常工作中的原始经验与解释进行比较,揭示在话语的转译过程中哪些重要的试点经验最终流散。基于此,本研究需要收集三类相关话语文本:(1)作为官方解释的政策话语文本;(2)作为试点原始经验的日常话语文本;(3)在试点经验传播中建构政策知识的传播话语文本。

本文的话语文本收集主要来源于累计两年多的田野工作。在访谈方面,针对TS孵化器及相关孵化企业和地方政府官员,笔者累计完成深度访谈126次。此外,笔者还对其他以TS孵化器为学习对象的10家新型研发机构进行了累计71次访谈。在档案资料方面,笔者收集了TS孵化器存档十年以上的各类内部简讯、会议纪要、年度报告,以及下文具体分析的3本回忆录性质的纪念文集和1本媒体文集。此外,笔者还多次对内部会议和项目活动的现场进行观察,收集公开材料如各级政府的政策、学术论文等。其中,政策话语和日常话语两类文本相对容易界定,本文分别以各级政府出台的相关政策文件和田野工作中的访谈纪要作为分析文本。对于较难界定的传播话语文本,本文主要遵循既有制度研究中话语分析的两个主要的选样原则进行选择(

Phillips and Hardy,2002;Phillips,et al.,2004

)。其一,文本必须足够丰富以呈现话语传播中的变异性和互文性,便于揭示意义建构的过程。其主要判断标准是文本产生和扩散的连续谱系是否完整、是否具备代表性。其二,需要将文本定位到其产生的历史与社会等语境中,进而讨论其中涉及的行动者及其相互关系和实践过程等问题,即文本生成的具体语境是否能够有效地与社会现实产生关联。

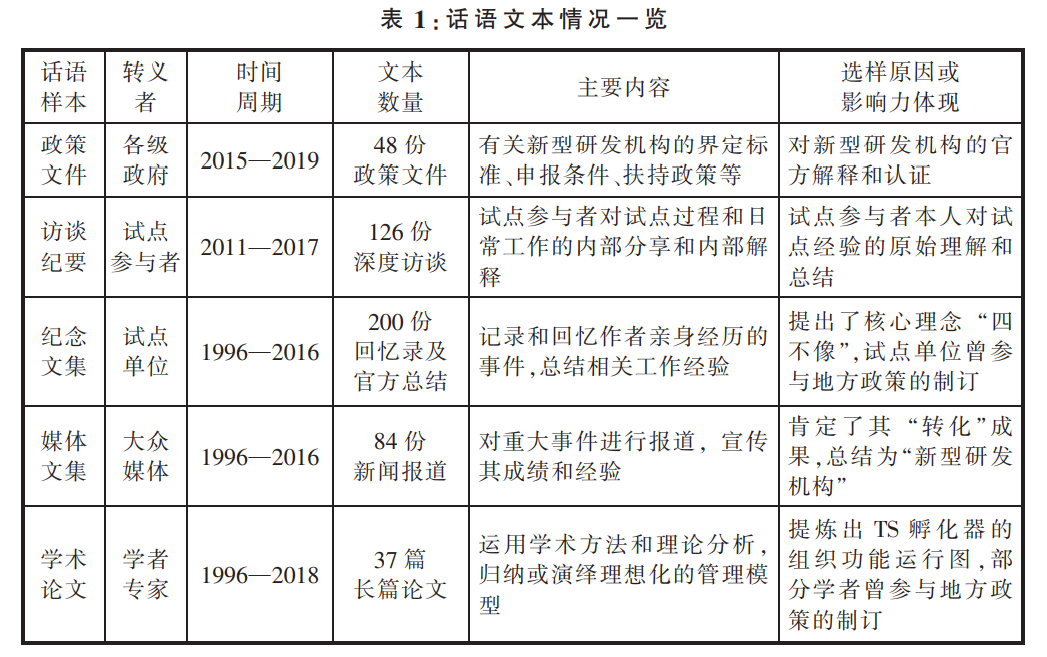

本文选择了三类主要在现实制度场域

中传播的文本类型进行分析(

如表1所示

)。第一类是试点单位对试点经验的自我建构。已有研究指出,在试点经验自下而上的传导过程中,离不开试点单位的自我总结、宣传和包装(

李洁,2016

)。现实中,TS孵化器的多位领导曾根据其内部讨论的相关政策模型向广东省提供政策建议,直接影响了广东省有关新型研发机构的相关政策。本文选择TS孵化器于2001年、2006年和2016年内部刊印的三本回忆录性质的纪念文集作为样本。三本纪念文集记录了TS孵化器发展的全过程,连续性较佳。同时,纪念文集在周年活动中被大量赠送给相关媒体、受邀地方领导和友好单位,具有一定的公开性质,能够代表试点单位对外经验扩散的自我建构。

第二类话语样本是大众媒体对TS孵化器经验的传播。已有研究发现,一旦试点取得成功,试点经验往往会通过密集的媒体报道进行传播和扩散(

Heilmann,2008b

)。事实上,“新型研发机构”的提法最初来自媒体的报道。本研究选择2016年TS孵化器官方收集汇编的《20周年媒体文集》作为样本。该媒体文集汇编了1996年至2016年地方和中央媒体的主要新闻报道,该文集由试点单位进行选择和汇编,表明试点单位对上述媒体报道的认可。该样本兼具连续性和完备性,有助于研究者挖掘不同话语文本之间的互文性。

第三类话语样本是发表在学术期刊上的论文。已有研究发现,政策试验的评估和政策制订过程中专家学者往往起到一定的作用(

Zhu and Zhao,2018

)。此外,制度的扩散也会受到专家学者的影响,那些经过学术概念公式化的理念能够迅速扩散(

Barnett and Finnemore,1999

)。TS孵化器很重视借助学术界进行经验总结和宣传,其官方广泛使用的孵化器功能运行图即来自一篇学术论文。此外,一些学者的确在地方政策的制订中提供了决策咨询。据此,本文收集了1996年至2018年发表在核心期刊上的相关学术论文,共计37篇。

话语网络分析的流程大致如下:(1)建立供话语分析的数据库;(2)通过编码进一步处理数据;(3)在编码的基础上构建各类话语网络;(4) 借助网络分析工具在内的多种分析方法对话语和话语网络进行综合分析(

Leifeld,2013;Wang and Wang,2016

)。本文主要遵循以上流程展开分析,鉴于上文已经说明了数据库组建的情况,本节最后部分主要说明数据编码和话语网络的构建过程,分析结果则在下一节展开。

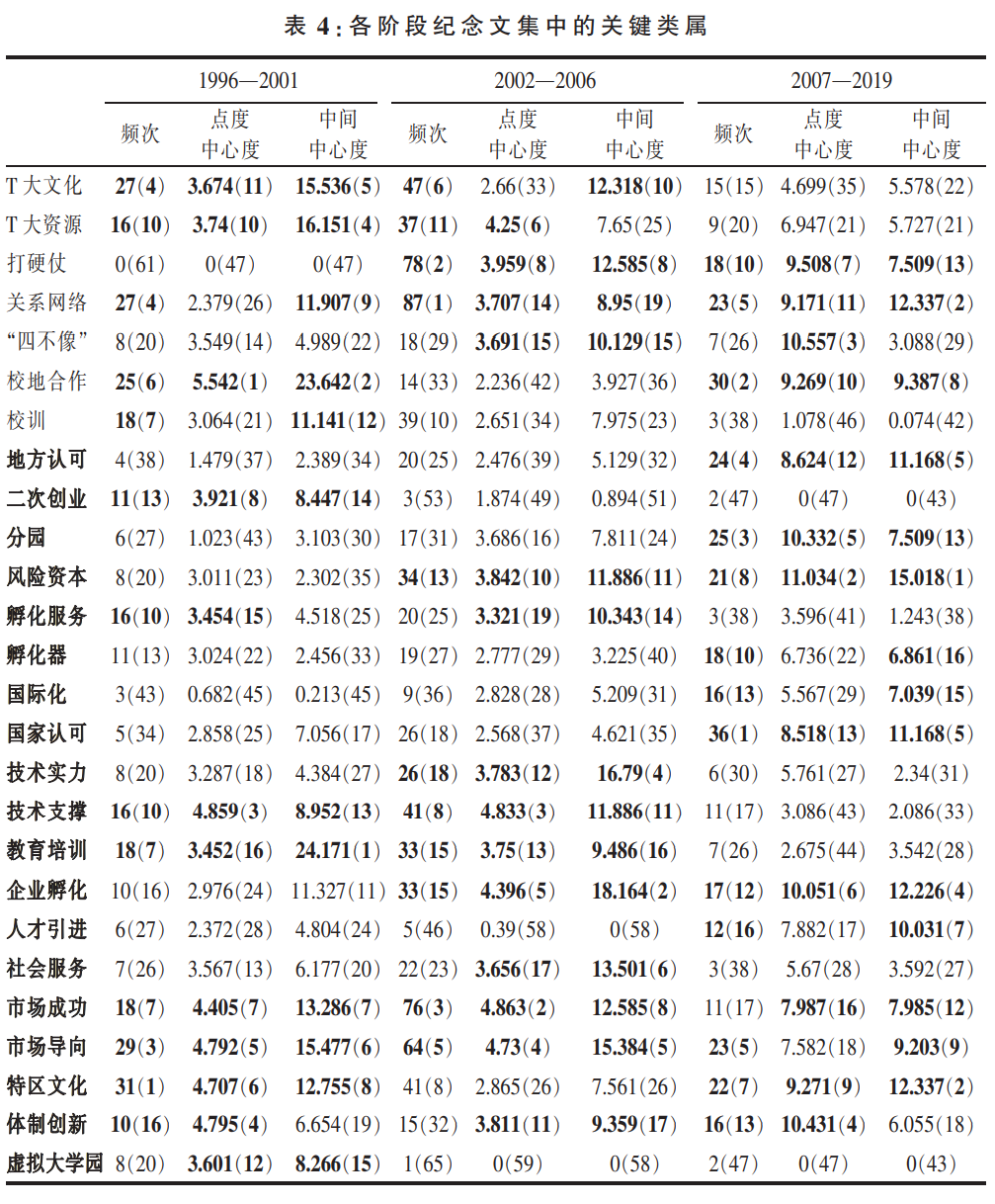

在数据编码上,主要参考与本研究预设一致的建构扎根理论的编码策略以期实现话语结构的“自然呈现”(

Charmaz,2006

)。如表2所示,首先通过一级编码形成尝试性类属,其目的是对话语文本中的数据进行有效的提取并进行标签化和范畴化,最终形成尝试性类属329个。然后进行二级编码形成概念类属,其目的在于进一步整合话语文本的信息,并对干扰信息进行筛除,消除文本中的“噪音”,最终得到概念类属132个。在三级编码中,本文对概念类属进行了主题归类以进一步呈现话语的结构,并最终将所有概念类属归纳为三种解释语库。(1)本土性语库。该类语库中的类属主要是TS孵化器作为主体对其历史和事件的描述,相关话语内容产生的语境源自试点开展的过程,包括27个概念类属。(2)公共性语库。该类语库中的类属主要是政府、媒体等公共话语中常见的概念、词汇和提法,相关话语内容在试点之前就已经广泛存在于公共话语中,包括68个概念类属。(3)学术性语库。该类语库中的类属主要是学术论文中的研究领域、学科、流派、概念和理论等,相关话语内容产生于学术文献,包括37个概念类属。

在话语网络的构建上,本文分别构建了文本—关键词二模网络与共现矩阵网络。首先,为了对各类话语文本在不同阶段的动态变迁进行比较分析,本文根据TS孵化器对其自身历史发展的界定和总结,以及小威廉·休厄尔(

Sewell ,2005

)关于历史性事件能够对认知图式产生永久性改变的分析,将TS孵化器试点经验建构的变迁分为三个阶段。第一个阶段为1996年至2001年,对应TS孵化器5周年的纪念和总结,该阶段的重大事件是T大与S市合作建立TS孵化器。第二个阶段为2002年至2006年,对应TS孵化器10周年的纪念和总结,该阶段的重大事件为TS孵化器凭借“非典”时期研发的红外测温仪在全国名声大噪。第三个阶段为2007年至2019年,对应TS孵化器20周年的纪念和总结,该阶段的重大事件为TS孵化器被认定为全国第一家新型研发机构。需要补充说明的是,有关前两个阶段的学术论文的数量非常有限,分别只有2篇和6篇,难以构建网络,后文也只作简单的话语内容分析。此外,直到2015年才出现了第一份政策文件,即政策话语均产生于第三个阶段。

在阶段划分的基础上,本研究基于自我陈述、媒体报道和学术研究三类传播话语构建二模网络。具体而言,本文将话语类别作为行,将概念类属作为列,并根据实际需要筛选了词频为3次以上的类属构建二模网络。之所以选择概念类属,因其既兼顾了信息容量的密度又保留了足够多的细节,避免了尝试性类属信息过于庞杂和解释语库过于抽象的问题。在此基础上,本文将节点(

即概念类属

)依照其所对应的解释语库合并,计算出各网络调用各解释语库的频次,进一步转化为各解释语库在不同话语网络中使用的占比情况。

最后,构建各类需要分析的共现矩阵网络。与二模网络的构建相似,对编码完成的话语样本进行词频筛选与时间分段,之后分别将其题录信息导入SATI3.2软件,经过字段抽取、频次统计、矩阵生成等程序形成共现矩阵。考虑到本文数据来源的多元性,由频次直接构建的网络之间不可比,需要进一步处理数据。目前学界的处理方法主要有两种:一是计算二模网络的列模相关系数所得的相似矩阵,这类方法反映了网络各节点的活跃程度,但在大规模网络中存在适应性不佳的问题;二是假设观测网络背后存在潜在结构,通过数学方法提取观测网络背后的关联模式(

陈华珊,2017

),这类方法在自然科学领域得到了广泛应用。考虑到文本的概念类属本身已经是对现有文本的抽象,基于此再假设文本网络存在潜在空间则难以解释其意涵,因此,本研究采用相关系数法算出原始共现矩阵的相似矩阵,使用相似矩阵进行分析。随后,本研究测量了网络的中心势、密度、平均路径、节点数量,以及网络节点的点度、中间中心度及其作为概念类属出现的频次。最后,本研究通过Spring算法实现网络可视化,并使用Louvain算法进行聚类分析。

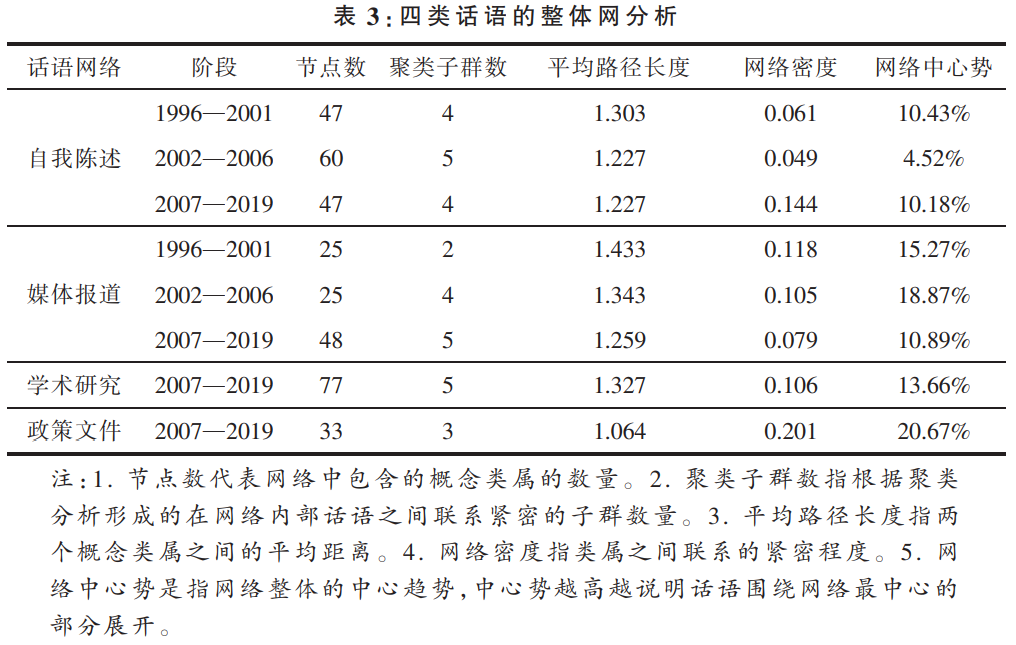

本节旨在通过不同阶段和不同话语网络之间的比较,分析TS孵化器的试点经验如何在话语的动态变迁中被建构为一套完整自洽的政策知识。对此,下文在借助话语网络呈现的基础上,参考原始文本,解释和分析话语建构的变迁过程。

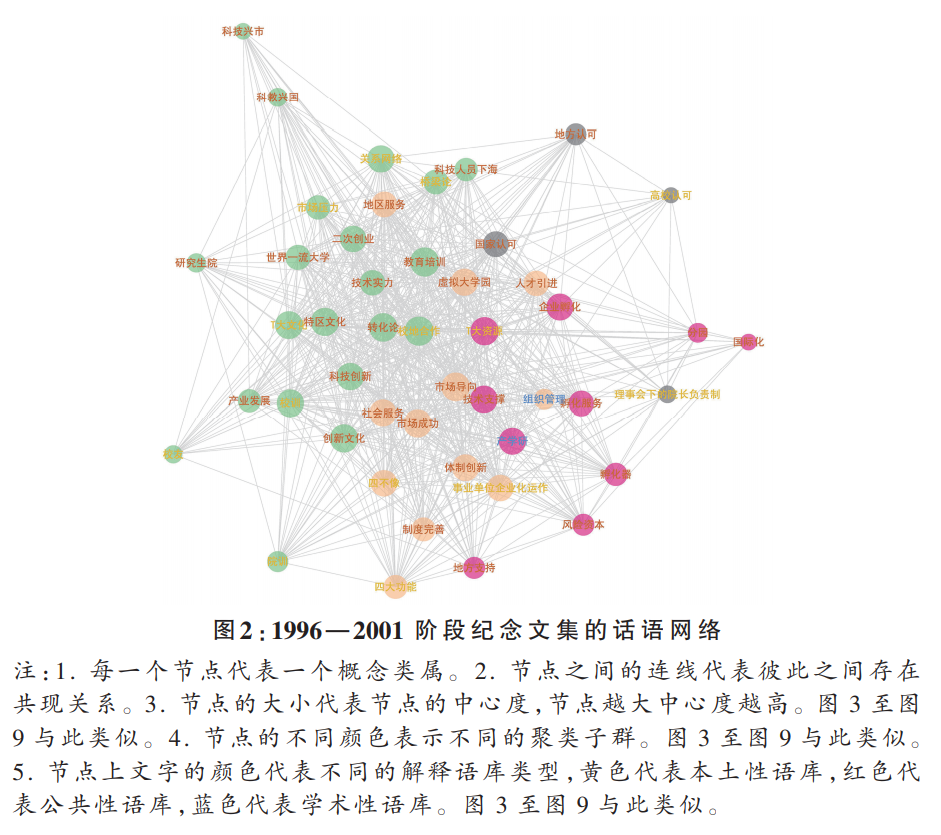

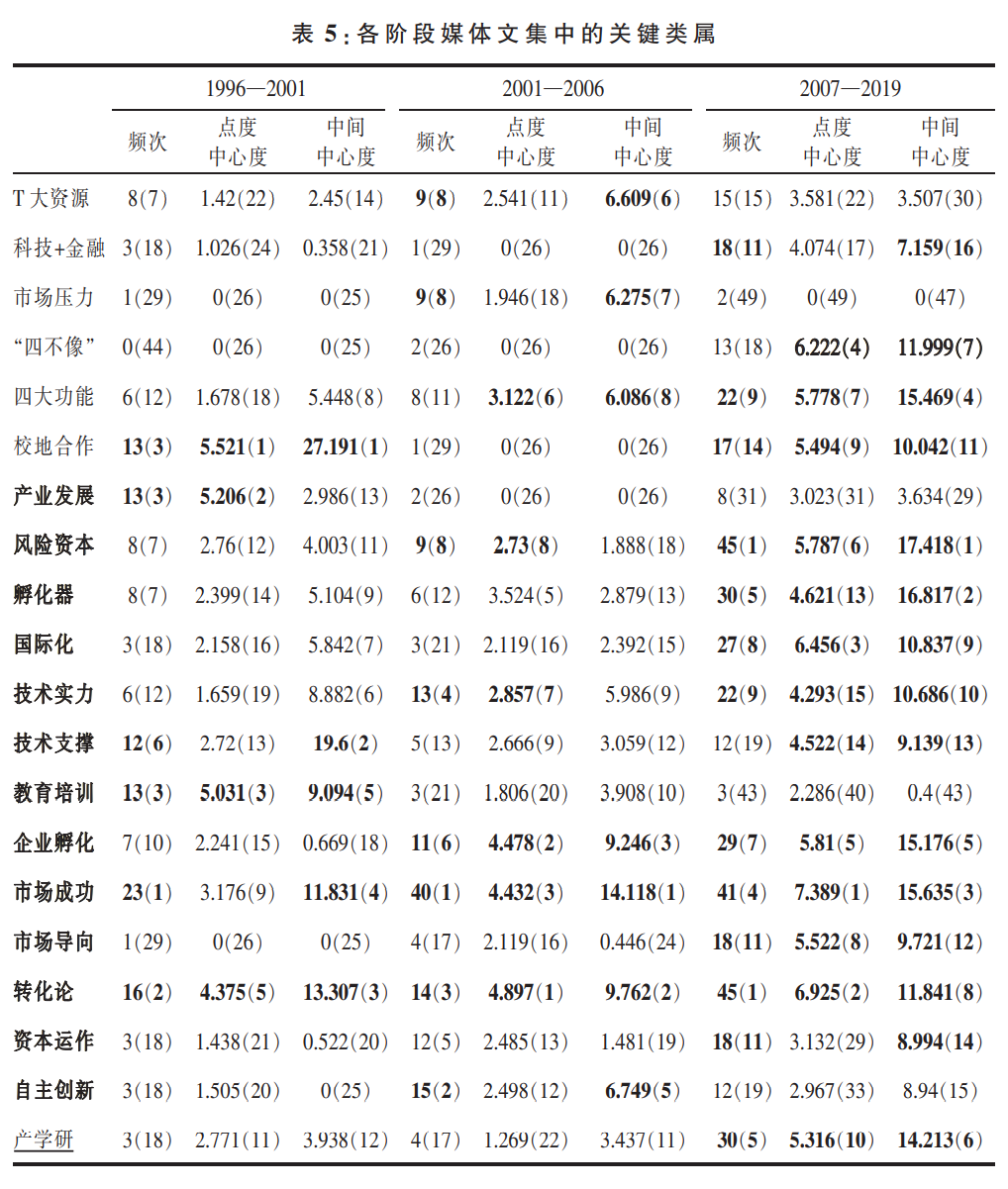

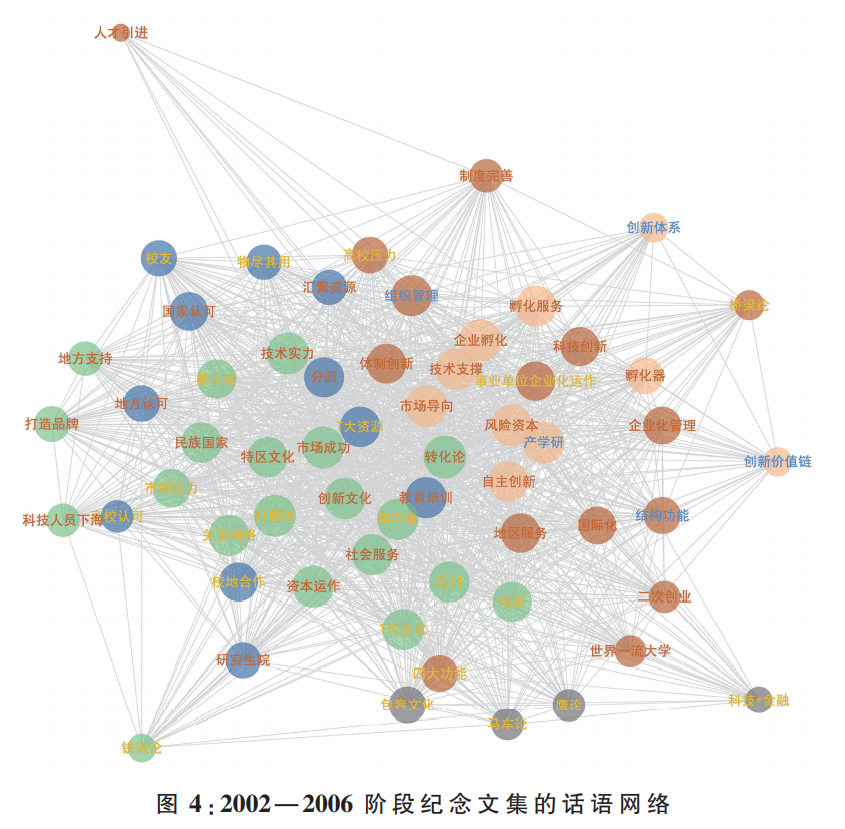

(一)1996年至2001年:合法性叙事的初步实现

在该阶段,TS孵化器开始探索并初步形成了相关经验。5年文集是对其初步探索的一次总结。如表3所示,该阶段的自我陈述是一个话语内容相对复杂且解释权较为分散的话语网络。一方面其聚类子群和网络节点的数量相对较多,说明其话语内容较复杂;另一方面其网络密度和网络中心势相对较低,说明其解释权较分散。其核心内容主要包括合法性建构和初步经验总结两个方面,参见表4的关键类属和图2的聚类情况。第一,合法性叙事的实现主要依靠对建院宗旨的阐释,集中反映在图2绿色聚类部分。一方面,合法性来源于对“校地合作”宗旨的复述,即“转化论”和“教育培训”是T大和S市最初的合作意向;另一方面,TS孵化器进一步强调了其作为第一家校地共建的孵化器所具有的改革意义,集中反映在聚类中对“T大文化”“校训”“特区文化”等内容的强调,如借助“特区文化”强调了TS孵化器继承和发扬了S市改革开放前沿的传统和文化。第二,经验的初步总结在网络中则较为分散。其中,浅褐色部分集中了最初的一些抽象性总结,如“市场导向”和“四不像”,该部分在经验总结中相对核心,“市场成功”也更多地归功于这些抽象性经验。其中,“市场导向”是众多抽象经验的核心,其中心度和频次甚至高于“市场成功”。而“四不像”在当时只被初步提出,在网络中的频次和中心度都较低。紫红色部分主要反映了一些具体的做法和经验,这些经验主要围绕着如何利用好“T大资源”,做好“孵化服务”和“技术支撑”等工作。

总

体而言,该阶段的自我陈述集中于合法性的获得和初步经验总结两方面。

在合法性上,兼顾了科技体制改革中的“转化论”任务以及T大文化和特区文化传统下的改革者身份。

在经验总结上,初步形成了以“市场导向”和“四不像”解释“市场成功”的抽象归纳,同时具体地阐释了如何用好“T大资源”办好“孵化器”。

新闻媒体对这家首个校地合作共建的孵化器给予了高度关注。由表3可以发现,其网络密度、网络中心势和平均路径长度均高于同阶段的自我陈述,而聚类子群和网络节点数则低于自我陈述,说明其是一个解释权更集中、话语内容更简单的话语网络。具体而言,媒体话语主要涉及两个方面,参见表5和图3。(1)围绕建院宗旨阐释试点的合法性和任务,反映在图3灰色部分,即“校地合作”“转化论”和“教育培训”等关键类属的共现。(2)围绕“市场成功”对TS孵化器“技术支撑”“孵化器”等工作的成绩进行宣传。

相较而言,在该阶段,学术界对TS孵化器尚缺乏关注,仅有两篇相关论文。且值得注意的是,两篇论文的作者单位均为TS孵化器,可视作试点单位对其经验进行学术化总结和抽象的尝试。从话语的主要内容来看,两篇论文都肯定了TS孵化器完美地完成了“转化论”任务,总结归纳了其在技术支撑、风险投资方面的新思路和新做法。

通过横向比较可以发现,不同话语类型对试点的解释既存在差异也存在共识。从话语的变异性来看,自一开始有关试点的解读就是多元化的。比如,在合法性叙事上,TS孵化器非常看重自身的改革者身份,格外强调他们是带着T大“行胜于言”和“自强不息”的精神来到作为改革开放试验田的S市,而媒体报道和学术论文都忽略了这层身份建构的叙事。此外,TS孵化器在该阶段虽然尚缺乏系统的经验解释框架,但可以发现“市场导向”这个核心基调已得到反复强调,其在话语网络中比“市场成功”更加核心。在媒体报道中,则只剩下了“市场成功”。

另一方面,话语中的共识,即被各类话语反复肯定的部分,主要集中在合法性叙事层面,在经验总结方面尚缺乏较为一致的解释。对关键类属的横向比较亦能够发现,在各类话语中均处于核心的类属主要有“校地合作”“转化论”“教育培训”和“市场成功”四项,这些内容其实都围绕着TS孵化器的建院背景、宗旨及其背后的合法性展开。

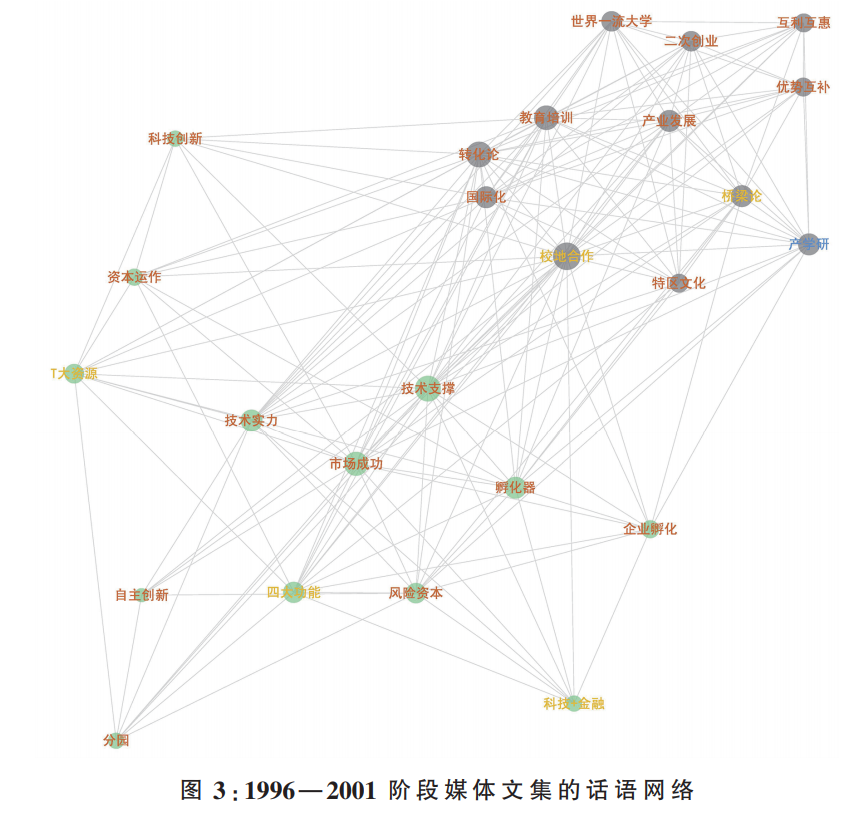

在该阶段,TS孵化器继续在市场上开疆拓土,其在2003年的“非典”抗疫中名声大噪。2004年4月初,时任国家主席胡锦涛在视察TS孵化器时,询问了是否可能研发一种快速测温仪。TS孵化器临危受命,在7天内完成了样机的研发,10天后仪器便在S市的机场和海关进行试用。该产品不仅在“非典”期间畅销海内外,还获得了国家科技进步二等奖。这段“打硬仗”的经历成为TS孵化器成功经验的最佳案例,也是该阶段话语叙事的重点之一。

在这样的背景下,TS孵化器进一步增加了对其试点经验的总结和宣传力度。由表3可以发现,该阶段自我陈述的话语网络更加复杂多样。网络密度和网络中心势都达到各类网络中的最低值,同时其网络节点数和聚类子群数非常高。从话语内容来看,在合法性叙事和经验总结两方面,出现了不少新的解释和内容,参见表4和图4。(1)合法性叙事集中在图4的绿色聚类,继续围绕着“转化论”和身份建构展开。在“转化论”方面,不再强调校地合作的建院宗旨,而是更多地宣扬“市场成功”的实用合法性(

Suchman,1995

)。在身份建构方面则大大加强了对“四不像”的论述, “四不像”正是 “T大文化”和“特区文化”在TS孵化器的试点中孕育的精神结晶。(2)试点经验在这个阶段得到了极大的丰富和完善。其中核心的部分是浅褐色的聚类,该部分围绕“市场导向”详细解释了孵化器如何开展“技术支撑”“风险资本”“孵化服务”等具体工作。其余的聚类则相对边缘,值得注意的是,蓝色聚类中“T大资源”不再用来解释孵化器的相关工作,而更多地用于“教育培训”方面。

较上阶段而言,该阶段的自我陈述在合法性叙事和经验总结上都更进一步。

在合法性获得方面,更加突出了“四不像”等身份建构的重要性;

在经验总结方面,抽象概括和具体经验都更加丰富饱满,同时,通过“市场导向”来解释“企业孵化”“风险投资”“技术支撑”等四大功能的模式也初现雏形。

与自我陈述的复杂与丰富不同,媒体话语在该阶段保持了其简练的叙事风格。如

表3所示,其网络密度和平均路径长度均略低于上一阶段,而高于同阶段的自我陈述,同时网络中心势也大幅度提高,达到18.87%。此外,话语节点数也保持在较低的25个。总体而言,该阶段的媒体话语是一个解释权更加集中且内容依然简单的话语网络。媒体报道同样主要涉及合法性和经验两个方面,参见表5和图5。(1)如图5绿色聚类部分所示,与自我陈述类似,合法性叙事围绕“转化论”吸收了“市场成功”,并淡化了“教育培训”和“校地合作”;不同之处是话语中依然没有提及“四不像”。(2)如图5紫红色部分所示,与自我陈述类似,初步形成了围绕“四大功能”解释“市场成功”的解释框架;不同之处在于,媒体话语依然强调了“T大资源”在相关功能实现中的作用,但忽略了“市场导向”的重要性。总体而言,该阶段的媒体话语依然较为简单,最大的改变在于其初步形成了以“四大功能”解释试点成功的解释框架。

在该阶段,学术界对TS孵化器的关注依然不多,共有4篇相关论文,但突破了之前TS孵化器自说自话的情况。

该阶段出现了第一篇高被引论文,这篇发表在2003年的论文率先较完备地分析了TS孵化器的结构功能框架。

此外,4篇论文中最高频的类属也是“结构功能”。

随后,这套结构功能的解释逻辑迅速被试点单位和媒体话语所采纳。

通过横向比较可以发现,三类传播话语依然保持了极大的变异性。一方面,在合法性叙事中,TS孵化器较之前更加强调了“四不像”及其背后的改革传承,其他话语中则没有关于“四不像”的内容。另一方面,虽然存在着类似的结构功能解释,但自我陈述中“市场导向”“打硬仗”等相关经验其实区别于其他两类话语的简单总结。此外,自我陈述中对试点经验细致和丰富的解释也远胜其他两类话语。

尽管如此,各类话语在对试点经验的解释方面取得了更多的共识。对关键类属的横向比较可以发现,在各类话语中均处于核心位置的类属包括“转化论”“市场成功”“企业孵化”“风险资本”“技术实力”等。其中,前两者是合法性叙事的核心,后三者是结构功能解释的核心。换言之,在该阶段初步形成了对试点经验的解释框架:一方面,其合法性的获得在于通过“市场成功”完成了“转化论”的任务;另一方面,其经验核心在于围绕“企业孵化”和“风险资本”等“四大功能”实现组织升级和重新整合。

(三)2007年至2019年:流行性解释的最终形成

在该阶段,TS孵化器取得了一系列突破性的成绩。自2007年孵化出首家上市企业后,其已经孵化了20余家上市企业,并获得了国家领导人的高度肯定。2012年,《人民日报》以“新型研发机构”这一新概念概括了包括TS孵化器在内的多家孵化器和研究机构,引发了政策界和学术界的高度关注。TS孵化器被公认为是最早进行新型研发机构试点的单位,成为众多后来者学习和模仿的对象,其自身也加快建立分园以实现自我复制。

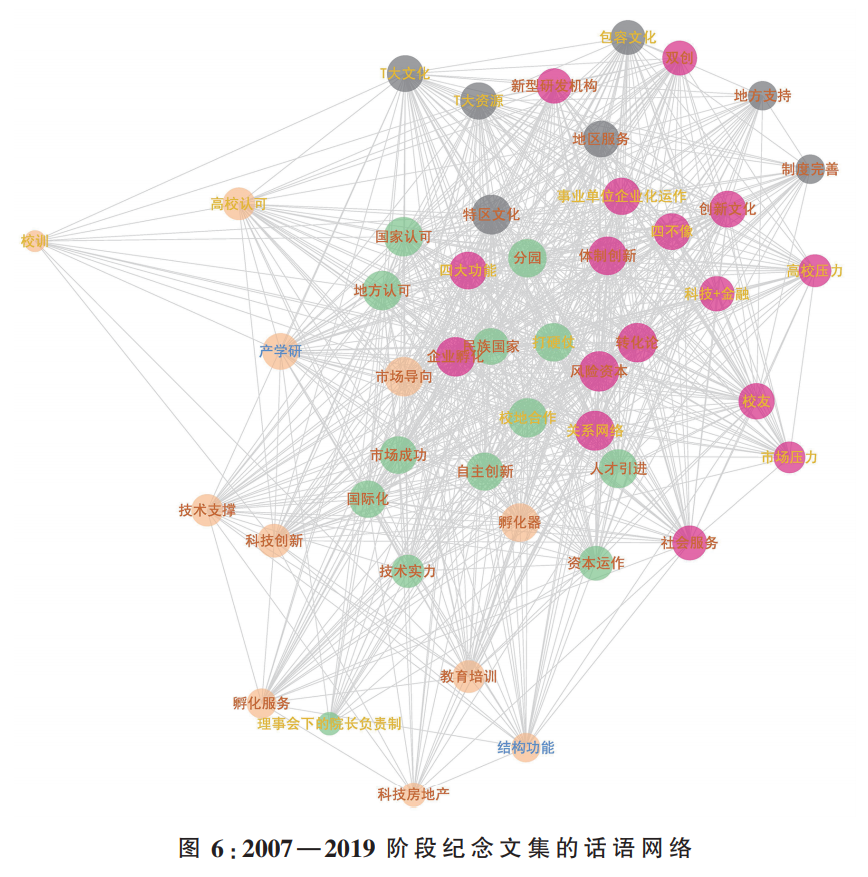

在成立20周年之际,TS孵化器对其一路的艰辛探索再一次进行了总结。由表3可见,该阶段自我陈述的话语网络变得相对简单了,网络中心势和网络节点数恢复到与第一个阶段相近的水平,网络密度则大幅提升。在话语内容上,除了此前的合法性和经验总结外,衍生出更多关于自我经验复制的内容,参见表4和图6。(1)如图6紫红色聚类所示,合法性叙事依然重要,但更多集中在身份建构而非“转化论”,且强调了“四不像”内含的“体制创新”本质。更多的叙事揭示了“四不像”其实是在“高校压力”和“市场压力”的夹缝之中闯出来的一条艰辛道路。(2)试点经验方面的内容被极大地精简了,如浅褐色部分所示,仅保留了此前“市场导向”下对“孵化器”“技术支撑”等功能整合和升级的解释。(3)与更多地方政府开展“校地合作”发展“分园”是该阶段TS孵化器的工作重心之一,集中体现在绿色聚类部分。

较之前而言,该阶段的自我陈述发生了一系列的重新组合。首先,在合法性叙事方面,进一步突出了其改革者的身份认同及背后的艰辛历程,弱化了“转化论”方面的叙述。其次,在经验总结方面更加精练,强调各种功能整合背后的“市场导向”。最后,强调了基于更多“校地合作”而进行的“分园”建设。

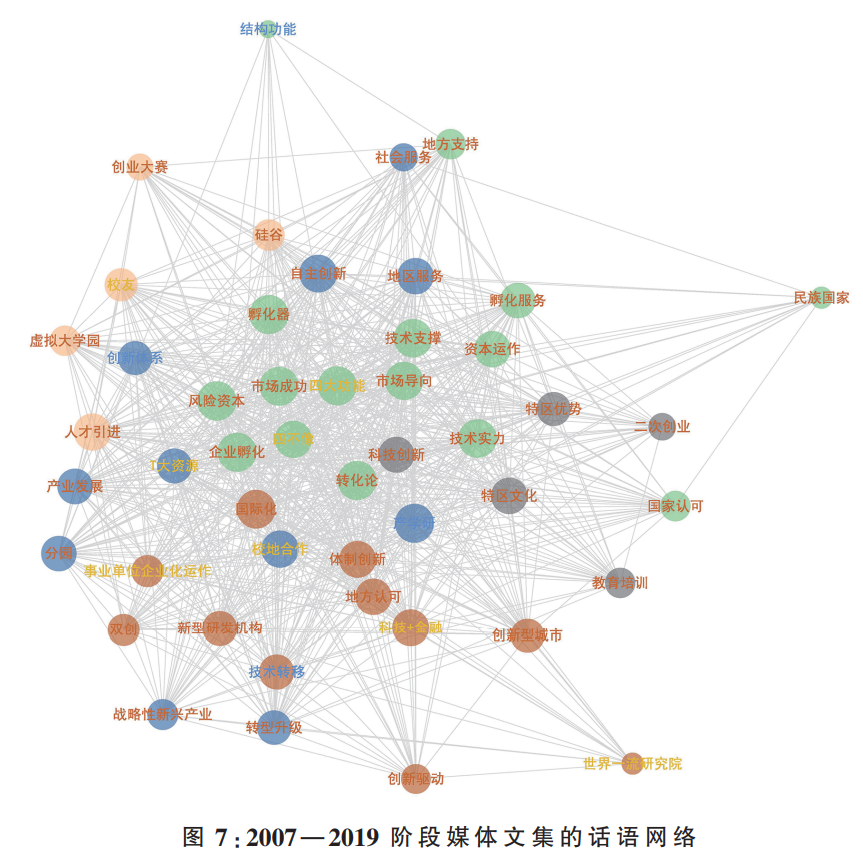

在自我陈述更加精练的同时,该阶段的媒体报道随着TS孵化器获得新型研发机构的认可而变得更加复杂。由表3可见,其网络密度、平均路径长度和网络中心势均为各阶段中最低,特别是网络中心势下降明显,与该阶段的自我陈述相差无几。此外,该阶段媒体报道的话语节点数和聚类子群也大幅高于之前各阶段。总体而言,媒体话语较之前更复杂,解释权更加多元。不过,话语的核心内容依然围绕合法性和经验解释展开,且二者更紧密地结合在图7的绿色部分。结合表5亦能发现,绿色聚类集中了绝大多数的关键性类属。在合法性叙事上,媒体话语继续强调在“转化论”方面的“市场成功”,且吸收了“四不像”的身份符号;在经验解释上,继续采用了“四大功能”的叙事逻辑,新吸收了“市场导向”这一关键逻辑。不过,“市场导向”在媒体话语中的中心性依然不如自我陈述。此外,图7蓝色的聚类主要反映了新一轮“校地合作”下的“分园”建设,更多的经验阐释则分散在其余三个聚类中。相较前两个阶段,该阶段的媒体话语更加复杂,不仅吸收了“四不像”和“市场导向”等自我陈述中的常见提法和解释逻辑,报道中也力图呈现试点的更多内容和细节。

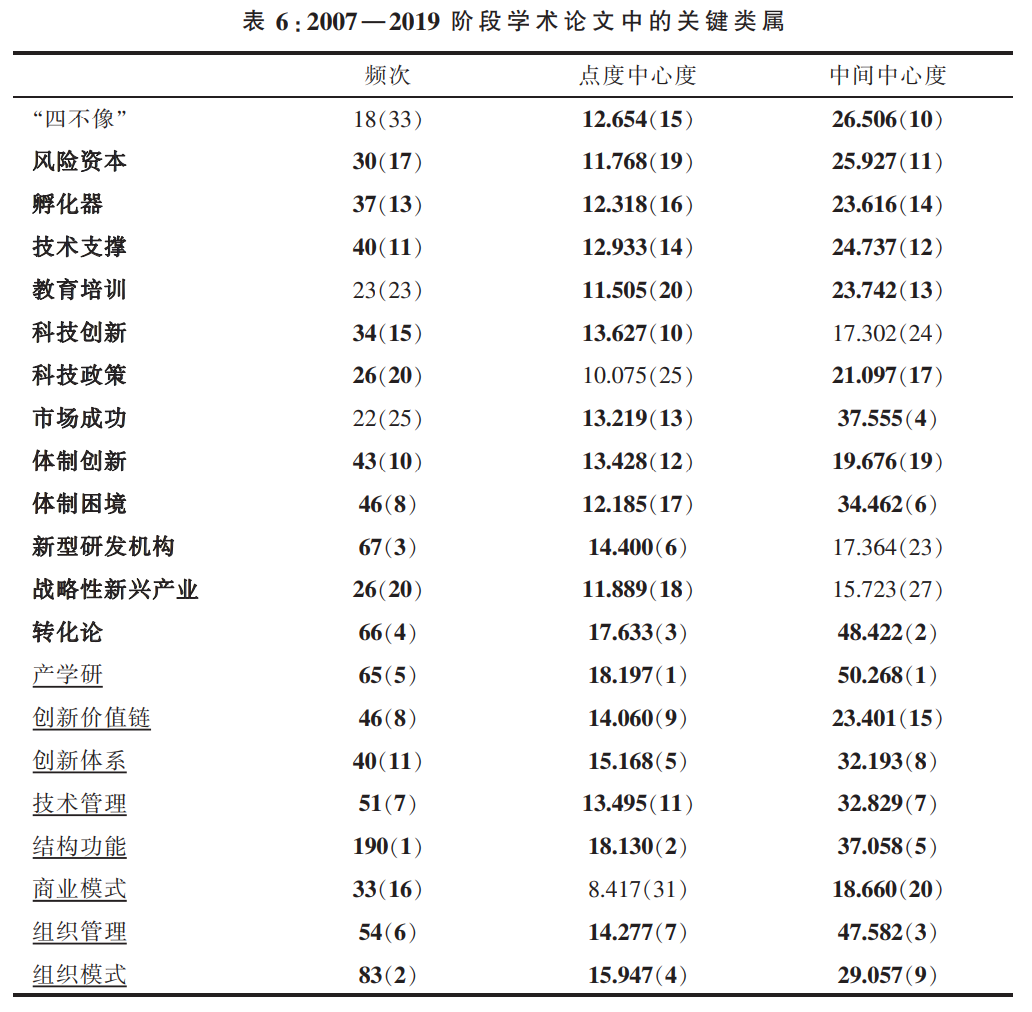

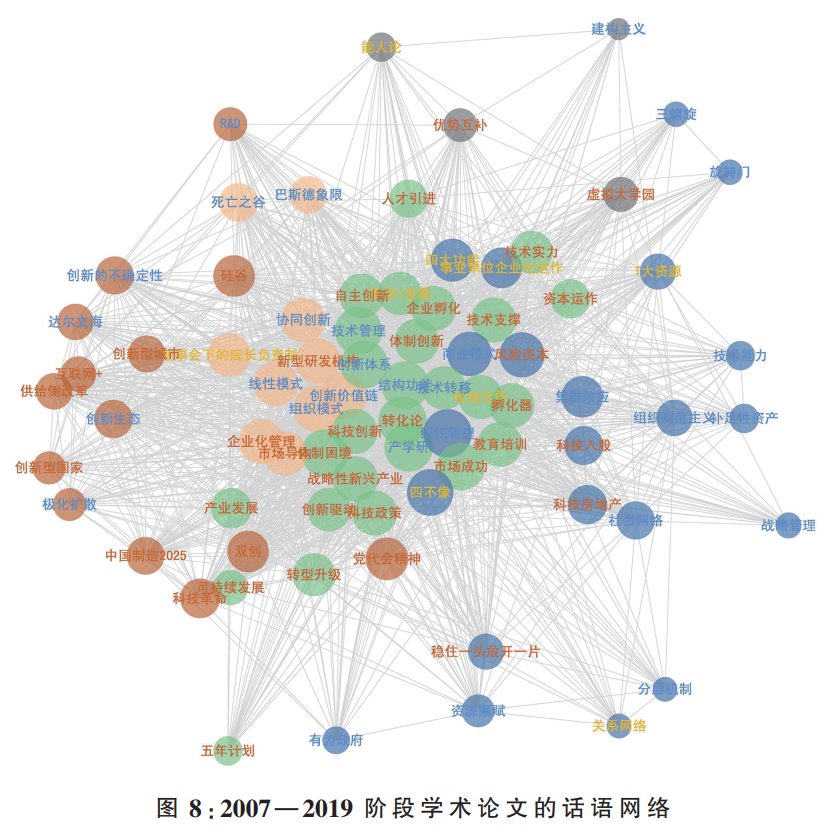

有关新型研发机构的学术研究在该阶段成为科技政策和创新研究中的热点。由表3可见,该阶段学术话语的网络密度、平均路径长度均高于自我陈述,接近媒体话语。学术话语的网络节点数高达77个,聚类子群达到了5个。总体而言,其网络的复杂性高于媒体话语,低于自我陈述。此外,学术话语的网络中心势相对较高,类似于媒体话语,说明其是一个解释权相对集中的网络。在具体的话语内容上,学术研究主要围绕着解释试点经验的各种分析角度展开。如表6和图8所示,核心子群共3个。(1)网络中绝大多数的关键类属集中在图8绿色部分,反映了相关学术研究的核心,“转化论”的“市场成功”是大多数论文选样的依据,“结构功能”分析则是主流的解释框架。除了上述与既有共识相关的内容外,学术话语更加理论和抽象,不仅大量涉及“技术管理”方面的内容,还有更多关于破解“体制障碍”、实现“体制创新”以及更新“科技政策”的建议。(2)分析“新型研发机构”的不同“组织模式”是常见的研究选题,集中体现在图8浅褐色部分。在这类研究中,TS孵化器只是多个案例或组织模式中的一个。(3)还有一类研究旨在对TS孵化器的本土经验——“四不像”“四大功能”等——进行再解释,但总体来说,这类研究侧重于诸如“组织管理”方面的结构功能变革或者“商业模式”方面的创新,该部分内容反映在蓝色聚类上。除此之外,整个网络中还分散着有关理论、概念和学术流派的各种论述。

TS孵化器作为典型案例在该阶段成为学者争相研究的热点。大量的学术研究极大地丰富了解释的多元性和变异性,相关概念、理论和视角层出不穷,但是,结构功能主义一直是孵化器等创新中介研究中的主流(

王路昊、曾国屏,2014

),结构功能解释在该阶段依然主导着学术话语。

不难发现,TS孵化器作为第一家新型研发机构,学界对其解读在该阶段变得五花八门。学术话语和媒体报道都在追逐这一热点议题,产生了形形色色的解读,相比之下,试点单位自身的叙事反倒变得简练清晰。此外,在合法性叙事方面,自我陈述对“四不像”中的改革精神甚至是反叛精神进行了更多的解读,媒体和学者们则更多地将“四不像”和“四大功能”混为一谈,或者仅仅将“四不像”作为一种符号象征。

不过,经过长期的互文性影响,各类话语的核心内容越来越一致。对关键类属的横向比较可以发现,在各类话语中均处于核心位置的类属包括“转化论”“市场成功”“孵化器”“风险资本”“四不像”等。与上一阶段相比,最大的变化在于“四不像”作为一种身份符号在各类文本中得到了广泛传播。换言之,经过长期的动态扩散,话语之间的互文越来越频繁并形成了对试点经验的流行性解释,即TS孵化器作为以“市场成功”实现“转化论”的成功试点,其核心经验是对“孵化器”“风险资本”等“四大功能”的重新整合,整合后的新型研发机构呈现了“四不像”的特征。

(四)关上政策知识的“黑箱”:从流行性解释到官方文本

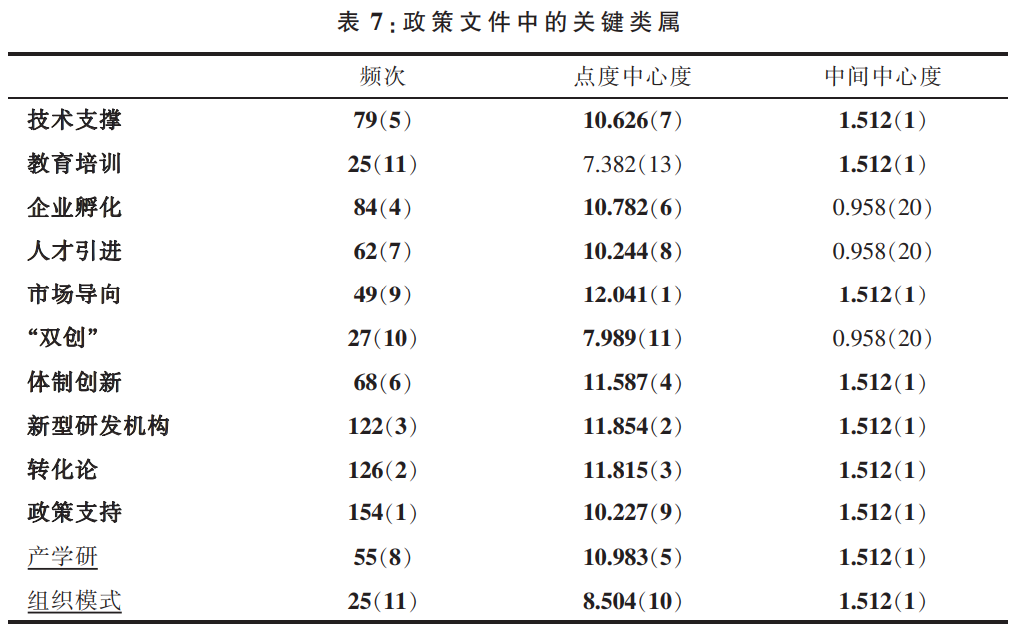

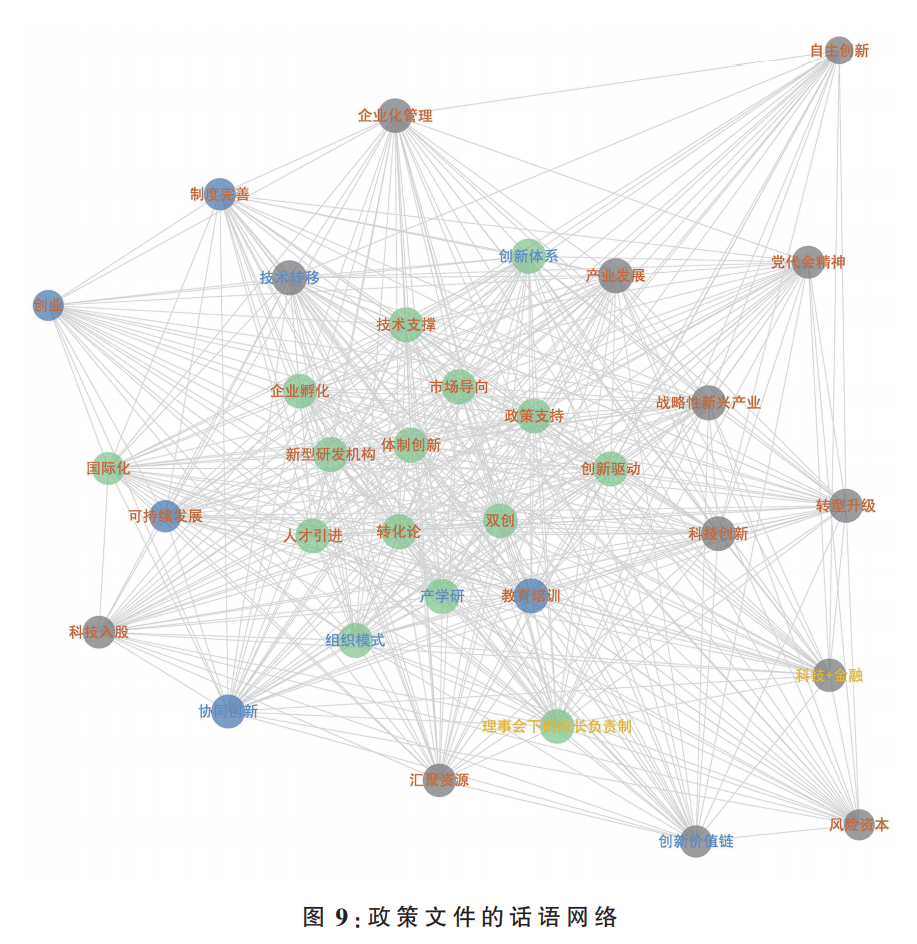

经过长期的试点推广和话语传播, 2015年之后,各级地方政府陆续开始制定发展新型研发机构的相关政策。2019年,科技部正式出台了相关指导意见。本文构建了政策话语网络,以反映政策知识的官方界定。首先,通过表3可以发现,政策话语网络在网络节点数、聚类子群数和平均路径长度的数值上都很低,而在网络密度和网络中心势方面则很高,表明该话语网络内容较为简单,且解释权非常集中。其次,通过表7和图9可以发现,其核心内容主要围绕着图9的绿色部分展开,且与上述流行性解释高度吻合,即肯定了“转化论”的核心任务以及“市场导向”下各种功能的整合与升级,并为之提供相应的“政策支持”。

可见,政策话语仅在吸收流行性解释的基础上增加了有关政策支持的内容。极少数的变化体现在:首先,“市场成功”作为宣传性质的话语因不适用于政策文件的语境而被“市场导向”所取代;其次,“四不像”因其语焉不详同样不适用于政策文件的语境而被“体制创新”取代;最后,“风险资本”这一功能被弱化,“人才引进”这一功能被更多强调。此外,“政策支持”作为核心部分,在政策文本中毫无疑问是举足轻重的,但政策支持没有跳脱出既有的政策工具如税收减免、经费补助等。