言归正传,要说小提琴音乐创作在国内的真正发展,还是20世纪以后的事儿了。就让剧小院用三个小问题,串起你心里那些“叫不上名儿”的中国小提琴名曲。

1、

中国小提琴名曲都是由谁写的?

1、

中国小提琴名曲都是由谁写的?

我们在聊老外的小提琴创作时,曾提到可以大致归成三拨人:

会作曲的小提琴家、会演奏小提琴的作曲家、小提琴家与作曲家组

CP

。

那么这种归类放在咱们这儿还合适吗?嗯,挺合适。

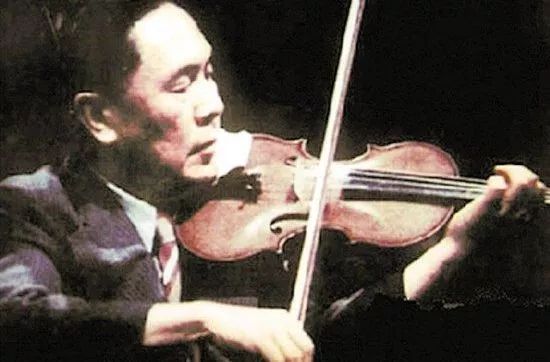

马思聪(1912-1987年)

著名作曲家、小提琴家

我国小提琴音乐的先驱——马思聪,就是一位有着精湛作曲技艺的小提琴家。即便不常听小提琴曲的朋友,也会沉醉在他柔美动人的《思乡曲》(《内蒙组曲》第二首)中。除此之外,马思聪还创作了《西藏音诗》、《摇篮曲》等优秀的小提琴独奏作品。

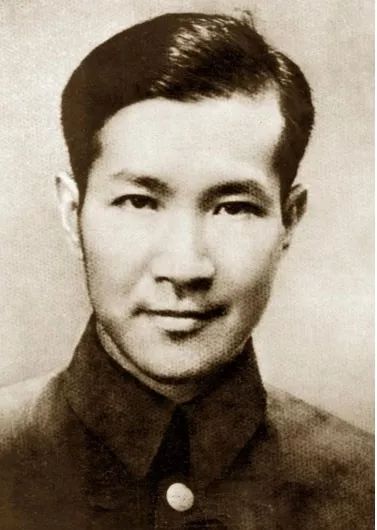

冼星海(1905-1945年)

著名作曲家、钢琴家

会演奏小提琴的作曲家也不少(比如作曲家杜鸣心),但最典型的还是创作了《黄河大合唱》的著名音乐家——冼星海(1905-1945年),他在留学法国时期(1934年)就创作了我国首部小提琴奏鸣曲《d小调小提琴奏鸣曲》,后来还创作了《乌兰巴托的早晨》、《阿曼盖尔达》等优秀的小提琴作品。

《梁祝》创作过程照片 / 何占豪(左)、陈钢(中)

《梁祝》创作过程照片 / 何占豪(左)、陈钢(中)

至于第三拨小提琴家与作曲家组CP,最知名的莫过于作曲家何占豪、陈钢,与小提琴家俞丽拿组成的“超级CP”,正是在他们手中诞生了

我国第一部小提琴协奏曲,同时也是我国交响乐的里程碑式作品

——

《梁祝》

。熟悉我国小提琴发展的朋友对这三个名字一定不陌生。三位音乐家可谓分工明确,陈钢与何占豪是《梁祝》的曲作者,小提琴专业的何占豪主要创作旋律,陈钢主要负责曲式、和声,俩人取长补短,从创作角度上来说很和谐;作为首演独奏,小提琴家俞丽拿也为这部作品提出过很多宝贵意见。所以你看,单从创作与打磨来看,《梁祝》就是实打实的匠心之作。

当然,话不能说太绝对。除了上面这三拨人,我国还出现了像郭祖荣这样并不会小提琴,却写了不少小提琴佳作的作曲家。话说回来,谁会不喜欢他创作的,歌颂丰收图景的《金色的秋天》呢?

2、

从哪些中国小提琴名曲开始听?

2、

从哪些中国小提琴名曲开始听?

多年的听觉记忆提醒我们:小提琴协奏曲《梁祝》,从哪儿看都像是最优选择。因为它在典型的西洋“容器”里,完美地讲了一个中国的爱情故事。整部交响乐就一个乐章,却很有讲故事的感觉,奏鸣曲式的呈示部、展开部、再现部分别对应相恋、抗婚、化蝶飞等几个主情节。西洋曲式结构的“钢筋骨架”,就这么揉成了“中国特色”,起承转合明显,听起来很友好。

除了《梁祝》,一些颇具民族风味的小提琴作品,也很适合放在刚开始听。比如改编自古筝名曲的《渔舟唱晚》,你会发现这里面藏着中央一套《天气预报》的背景音乐,尤其是小提琴用“人工泛音”演奏这一段,意境很足;再如沙汉昆改编自内蒙古乌达盟民歌的《牧歌》等等,也很合适。

3、

该关注中国小提琴名曲的哪些因素?

3、

该关注中国小提琴名曲的哪些因素?

上篇

《所有人心里,都住着首“叫不出名儿”的小提琴曲(上)》

中提到的旋律、技巧和风格,在中国小提琴名曲中同样适用。

简单说就是,无论旋律、技巧还是风格,都要为“中国风”这个大前提服务。就以马思聪的《思乡曲》来说,此曲运用了不少小提琴的滑指,既勾勒出柔美、细腻的旋律,也渗透出浓郁的民歌味道。再说《梁祝》,据曲作者之一何占豪的说法,其中那段家喻户晓的“爱情主题”,“灵感来自于越剧尹派创始人尹桂芳唱腔中的一句表达爱情的吟腔”。顺着《梁祝》另一位曲作者陈钢继续往下说,他改编自塔吉克民歌的《

阳光照耀着塔什库尔干

》,在第一段快结束时有模仿冬不拉的拨奏,特别来味儿。

除了这几个因素外,中国小提琴作品的改编现象,也值得特别关注。

因

为有好些知名的小提琴曲,都是改编自其他乐器的作品。上文中多次提到的作曲家陈钢,就为小提琴改编过好些作品。如改编自白诚仁创作的口笛曲《苗岭的早晨》,此曲充分发挥了小提琴在高把位的滑音、颤音魅力,模仿起鸟叫来惟妙惟肖。

这里重点为大家介绍改编自民乐大师刘天华(1895-1932年)的二胡名作——《良宵》。《良宵》又名《除夜小唱》,是刘天华在1928年除夕时的即兴之作。在刘天华的十首二胡名作里,《良宵》的难度并不算大,但很有起承转合的章法。滑音、颤音颇具吟诵感,顿弓的处理似乎也有些模仿小提琴的意思。这些在小提琴改编中又生出了新意,将原作的欢欣热烈演绎出另一番味道。有机会的话,不妨比较一下二胡与小提琴版。

从西到中,两期小提琴名曲的介绍到此全部结束。就让我们在国家大剧院五月音乐节中,感受弓弦之美吧!

相关链接:

所有人心里,都住着首“叫不上名儿”的小提琴曲(上)

说走就走的音乐之旅,我们来啦!