放映信息

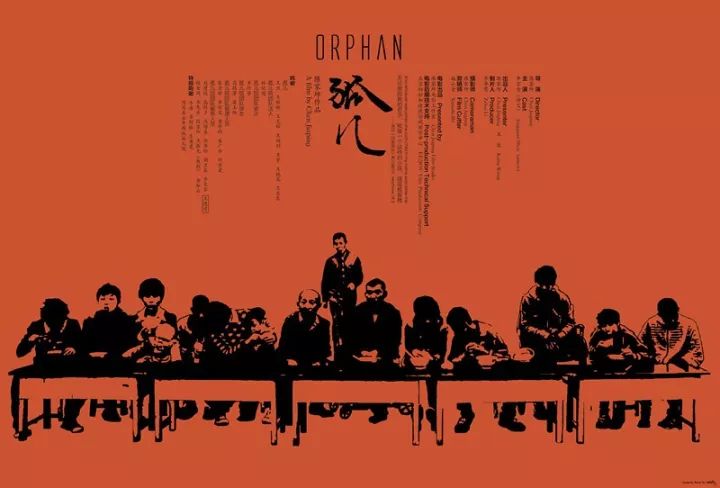

影 片:《孤儿》

片 长:84分钟

导 演:陈家坪

时 间:2017年12月10日下午15:00

报名地址:点击文末“阅读原文”

导演简历

|

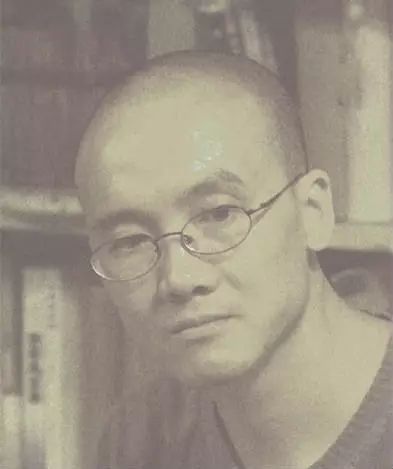

陈家坪

本名陈勇,诗人、批评家、纪录片导演。

1970年4月生于重庆,现居北京。

1991年任涪陵《乌江》杂志社诗歌编辑,1998年任《新疆经济报》理论版和读书版编辑,2000年任北大在线新青年网站学术频道编辑,2005年任中国学术论坛网主编,现任翼•美术馆执行馆长。

1997年与廖亦武、蒋浩、蒋骥编辑民刊《知识分子》,1999年与廖亦武一起采访整理《沉沦的圣殿:中国20世纪70年代地下诗歌遗照》(新疆青少年出版社)。

2000年印诗集《诗习作》,2003年印诗集《主人与墓地》,2011年出版诗集《吊水浒》(阳光出版社)。

2014年发起成立北京青年诗会,2016年主编《桥与门:北京青年诗会诗人访谈》(阳光出版社),2017年主编《在彼此身上创造悬崖:北京青年诗会诗选》(浙江人民出版社)。

2017年10月完成纪录电影处女作《孤儿》。

导演阐述

这五年,2012年到2017年,我每一次到河北省永年残疾孤儿院,都会被残疾儿童的生活状态和天主教区充满信仰的生活深深触动。残疾儿童如果得不到社会的关爱,他们随时都会面临死亡,他们的生存条件应该得到一个良好的改善。在我们这个无神论的国家,有信仰的生活对很多人来讲都是非常陌生的,对这样的生活我们的社会应该有一个最为基本的了解与宽容。在片中,我关注到死亡和信仰的仪式,偏离传统叙事,用镜头捕捉人物的表情和内心细节,遵循诗性和心理学逻辑,从影像语言上去达到人与自然所存在的某种象征与寓意。

那些孤儿

——纪录片《孤儿》观后

这是一部异常孤独的影片。我不得不分两次才把它看完,第一回看到三分之一,我开始走神,甚至有些反胃。

这是一个被人遗忘的世界。一部拍摄了五年之久的纪录片,将残疾孤儿惨淡艰辛的生活,不加渲染地召回到世人眼前。

孤儿院所在的村子,位于人们无数次乘火车穿越的华北平原,在麦田和玉米地的深处,那些孤儿,是祖国腹地上的边缘人,是福柯笔下遭文明排斥的疯癫人。福柯在书里写:“无疑,这是一个不愉快的领域。为了探索这个领域,我们必须抛弃通常的各种终极真理,也绝不能被一般的疯癫知识牵着鼻子走。”我们必须抛弃偏见、既定的价值观,才能去正视他们,无论对于拍摄者,还是观看者而言,都是如此。

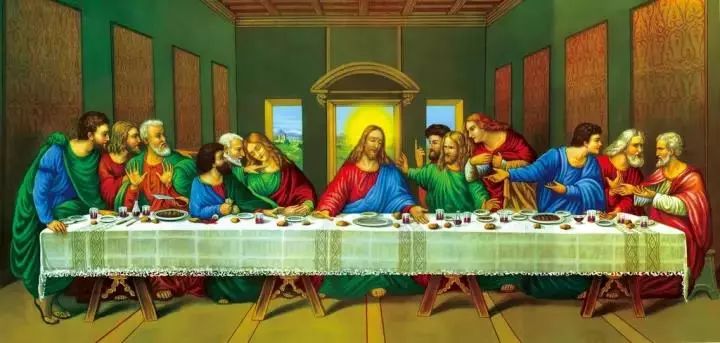

北方特有的白雾之下,并无新事。村民们来到天主教会——那个唯一能摆脱现实处境的地方,虽然不过是一间教室大小的简陋屋子,却被精致地装饰过:鲜花、彩灯、耶稣像、十字架。村民们聆听神父的念诵,唱圣歌,接过圣饼,始终面无表情,麻木渗透在每一个人的脸上。

对于残疾孤儿来说,生活的一切可能性被取消了。腿脚健全的小孤儿相对幸福些,在领会世人的眼光以前,他们仍可拥有蹦蹦跳跳的童年,结伴上学放学,从动画片里获取欢乐。而那些智力或肢体上有缺陷的孤儿,生活难以自理,他们莫名地笑,跳一种奇特的“舞蹈”。他们在地上爬,不能言语,但他们仍是我们的同胞,他们也有喜怒哀乐。片中的一个细节:腿脚萎缩的男孩在地上爬行时,磕到了床角,他感到疼,停下来,转身去拍打那个床角,鼻子里发出哼哼的声音——残疾孤儿有知觉,有对现状的反抗,甚至有愤怒,他们也渴望更好的生活。

导演选择在一种昏暗的光线下呈现他们的面部特写,看上去更加触目惊心,孤儿的眼神充满疑惑、茫然、惧怕,像在等待什么,又像是思考着人间以外的事物。最妙的一个隐喻是从人物转到对蜈蚣的特写,似乎暗示了孤儿的处境:虫子尚可自由攀爬,孤儿的命运却如此低微,渺无希望。

影片拍摄的多是荒凉之景,仅有的色彩和人性温暖来自教会,村民们的希望寄托于神父。残疾孤儿院在天主教的资助下创立,片中看不到外界对孤儿的关怀。除了孤儿院的修女每日生火做饭,神父结束了一天的工作以后,在幽暗的走廊里墩地。这个沉默寡言的神父,料理那一片村子的精神事务。他在一个起风的天气,走向被收割过的土地、坟头,探望死者,跪在地下默念。

在几乎取消了情节叙事的纪录片中,唯一的转机是神父开着小汽车,来到施工现场,那是村里在建教堂,一座真正的哥特式尖顶教堂。到了冬天圣诞节的时候,信徒们聚集在刚完工的教堂举办庆典,孤儿院的孩子也被邀请参加,他们在众人的搀扶下,艰难地迈上教堂的阶梯。在神的面前,众生平等,孤儿没有被排斥在教会之外,而是与信徒们簇拥着迎接新年,祈祷平安。

全片的第一个画面是达·芬奇的《最后的晚餐》,那是教堂里的一幅招贴画。影片的最后,孤儿们围坐在长桌边,等待修女为他们盛饭。一场丧葬仪式结束后,画面跳转到新生儿。春耕秋收,四季轮回给人强烈的宿命感。在世代定居的乡土社会,人们生于斯,死于斯。土地,在某种程度上就是他们的神。然而,社会发展至今,乡村被远远抛弃在时代后头,人们不安于现状又无可奈何,他们希求平等、自由、不分差序的爱、人与人之间的尊重、对苦难的怜悯,这是中国传统伦理观念里欠缺的,惟在天主教的庇佑下,他们重获关爱,找到了久违的精神家园。

导演陈家坪是一位极具社会担当意识的诗人,诗歌和纪录片属于不同的创作形式,却有着共同的诉求——表现真实,还原被遮蔽的现实,将边缘群体重新召回公众视野。“在上帝缺席的黑暗时代,诗人何为?”荷尔德林在诗中抛出疑问,海德格尔给出了回答:“时代之所以贫困,是因为缺乏痛苦、死亡、爱情本质之无蔽”。纪录电影《孤儿》正是对深渊的直视,对苦难的诗意呈现,天、地、人、神难以置信地汇聚在这个贫苦的村庄、这个无神论的国度。

陈家坪在诗里写过:“永不能理解时代对于一个人的安排,因为我的生活并不是一个人的生活。”(《街灯》)每个孤儿都是上帝创造的孩子,他们不应是孤单的。村民的信仰是这方土地创作的奇妙诗篇,有待更多人去诵读。

2017.10.20

作者简介:

曼曼,1992年7月生于北京,北京外国语大学比较文学硕士,中信出版社童书策划编辑,写诗、写评论,兼任诗歌翻译杂志《光年》的新媒体编辑。

about 706

706青年空间位于宇宙中心五道口,是中国第一家青年空间。706已经举办了上千场活动,发起了数十个创新项目,世界各地有趣好玩的青年人在此汇流。我们试图创造一种新型的实体空间形态,孵化具有潜力的合伙人项目,通过社群式的学习,倡导一种新的生活方式和教育理念,让青年人探索生活的更多可能性。