昨日晚间19时左右,首创集团原董事长、党委书记刘晓光因病去世,出生于1955年2月的他,未能等到自己的62岁生日。

在地产圈,潘石屹、冯仑、王石等“大鳄”都尊刘晓光为“带头大哥”,王石称他是“地产元帅、学习的榜样”。前几天豪掷150亿入股乐视、救贾跃亭于水火的孙宏斌,则称赞刘晓光“敢为天下先”。

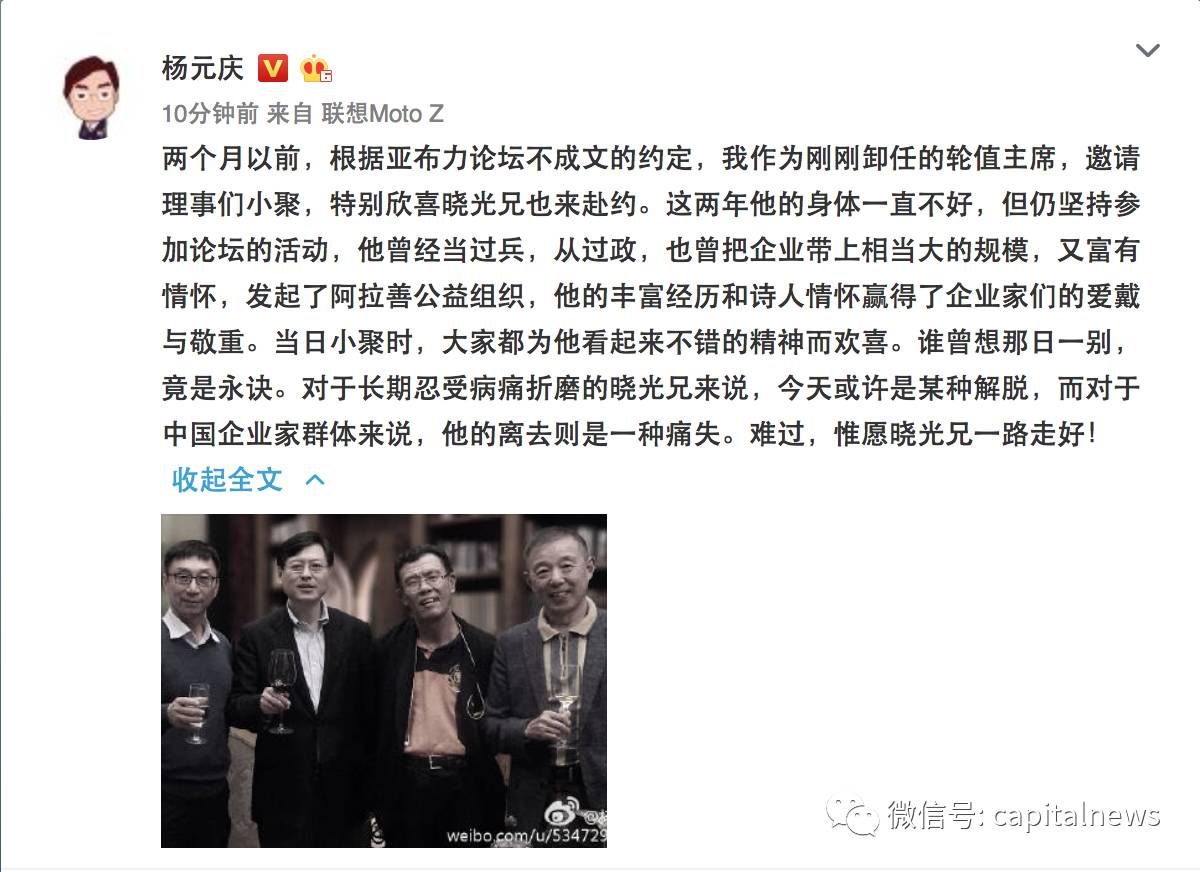

噩耗传出后,多位商界大佬扼腕叹息。

不止大佬们伤心,首创人也痛苦万分,一位曾在刘晓光身边工作过的员工说:“那个摇动旧船的船长,那个从天而降的天兵,那个跪问苍穹的苦行者,已经永远离我们远去了。一个时代结束了。”

这位员工告诉

长安街知事APP

:“刘总很朴实,衣着很简单,对生活没有太奢侈的追求,什么烟都抽,饭吃什么都行,个人生活很简单。但对工作要求却非常的严格,他的严格不是严厉苛责,而是会告诉你怎么、怎么做,让人有修改和进步的余地和空间。”

刘晓光

上世纪90年代初,刘晓光在北京市计委任职,手握审批权。有一次忙到半夜快两点才下班,发现门口站着一个陌生人在等他。

陌生人说:“手里的项目再不批,就做不成了。”

刘晓光问:“这个项目需要投资10个亿,你有吗?”

“你批了我就有。”

于是,刘晓光没有为难对方,很快完成审批、签字,陌生人兴奋得差点跌一跤,他的名字叫作潘石屹。

昨天夜里,潘石屹发了长篇微博,证实了这段往事。他说那是在1992年,他第一次来北京开发项目,也是第一次见到刘晓光。当时刘晓光对他说,大冬天的别冻着了,明天下午你来我办公室吧。

刘晓光(左)与潘石屹

冯仑也是跟北京市计委打交道才认识了刘晓光,从认识的第一天起就感觉到刘没有用官僚的程式和语言把人拒之门外,更不会用官僚的那种目光去审视你,他会设身处地地替你着想,帮你解决问题,关心你的项目和企业。

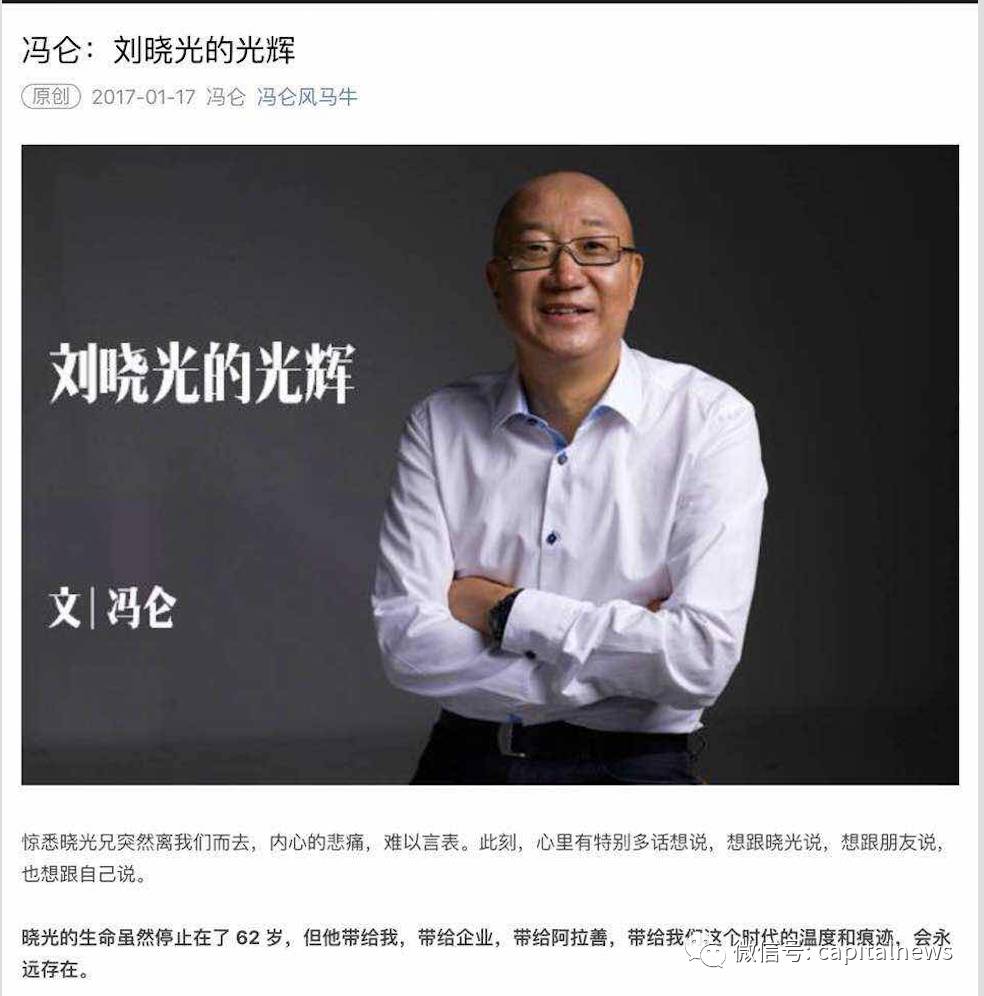

冯仑在微信里说:“晓光的光辉,在于他生命的每一个阶段都给予别人太多的关爱和感动。”

2008年之后,刘晓光患上了帕金森症,平时不吃药时,手、脚和头都有些失控的抖动。他找了一些日本的新药来治病,可是按规定,这些药费不能报销。刘晓光本人没什么钱,于是潘石屹等几个朋友出钱,凑足了药费。潘的一位同事说,(刘)当了这么多年房地产商,自己竟然连药费都没有?潘石屹回答说:“是真的,他工作的房地产公司是国营全资的,晓光一直清白、廉洁。否则,抓起来了好几次,早就出不来了。”

刘晓光身上综合了三重标签:企业家、共产党员和前官员。他曾任北京市计委副主任、总经济师,30多岁就当上了副局级干部,当时被认为是政坛的一颗新星。但在1995年,年届不惑的他“奉命于危难之间”,由政转商,出任首创集团副董事长、总经理,迎来人生的转折点。

当时,北京市将财政局、市计委和市政府办公厅的17家难以为继的国有企业组成了北京首都创业集团。集团资产总额虽然高达97亿元,但营业收入只有两个多亿,净利润才2000万元。最困难的时候,账上只有300多万周转资金,下面却有170个大小企业嗷嗷待哺,连工资都发不出来。从企业名字就能看出,正是因为没有家业,才要去“创”。

面对这样一个并不算好的局面,刘晓光说:“在那样一个历史背景里,我可以选择做或是不做,但我觉得最根本还是国家需要我。我也转变了思想,有了实业报国、商业报国、技术报国的志向。”

刘晓光后来回忆,不光是没钱,没思路也是难题:“当时最大的困惑是企业定位。这一帮企业到底干什么?我们也不知道。你做汽车打不过上汽,你做电器打不过海尔,首创能干什么呢?”

后来经过讨论、思考,刘晓光提出了首创著名的“五三二”战略,集中50%的资源投向基础设施建设和公用事业。1997年到1999年的两年时间里,他关停首创的八家下属企业,并将原来散乱的40多个产业整合为金融、地产、工业与高科技、贸易、基础设施、旅游酒店六大行业,开始发力。

创业的压力是巨大的,每天刘晓光只要一睁眼,就开始琢磨怎样还两千万的利息,养活两万五千员工。他说,压力大的时候真想跳楼,还跟团队开玩笑:“你们先跳,我也跳。”

每次提起首创,刘晓光比民营企业的老板说起自己的公司还要兴奋。有时候朋友们会调侃:“这是你们家的事吗?哪来这么大劲呢?”刘晓光总会沉吟一下,然后说:“不管是不是我们家的事,我在这儿,就是我的事。”

如今,首创旗下拥有5 家上市公司和1 家新三板挂牌企业,总资产超过2200 亿元。2015 年,首创集团完成销售收入309.95 亿元,利润总额47.8 亿元。当年5月21日,刘晓光卸任集团党委书记、董事长,功成身退。

2003年,一次偶然的机会,刘晓光来到内蒙古阿拉善沙漠,看到大片的荒山、沙漠、污染源,心里就像刀割一样难受。他思考许久后提出一个计划:成立一个治沙的公益基金,把中国企业家们的力量集中起来治理沙漠。