【研究背景】

随着电动汽车和可再生能源存储需求的快速增长,锂离子电池(LIBs)因其高能量密度和快速充电性能成为主流选择。然而,锂资源的稀缺性限制了其进一步发展,钾离子电池(PIBs)因其丰富的资源储备和较低的还原电位被视为有潜力的替代品。黑磷(BP)因其类似石墨的层状结构和快速的离子扩散通道,被认为是下一代负极材料的有力候选者,但BP在高电流密度下的循环稳定性较差且体积变化大,导致电极材料粉化和容量快速衰减。此外,BP与电解液的界面兼容性差,进一步限制了其实际应用。因此,如何通过材料设计和结构优化解决这些问题,成为当前研究的关键挑战。

【工作简介】

近日,

青岛科技大学秦国辉教授团队与清华大学何向明教授团队

合作,提出了一种

协同构象转变策略(CEICT)

,通过将黑磷量子点(BP QDs)封装在硫氮共掺杂碳纳米笼(FeCu-SNC)和氨基共价有机框架(COF)中,构建了FeCu-SNC@BP@COF复合负极材料。该材料通过原子级配位环境动态调控与COF的层间堆叠重构(AA堆积→ABC堆积),显著提升了钾离子存储性能:在20 A g

-1

超高倍率下实现567 mAh g

-1

的放电容量,且在1 A g

-1

下循环1000次后容量保持率达80.4%。该文章发表在国际顶级期刊

Nano Energy

上,李悦、刘福胜为本文第一作者。

【内容表述】

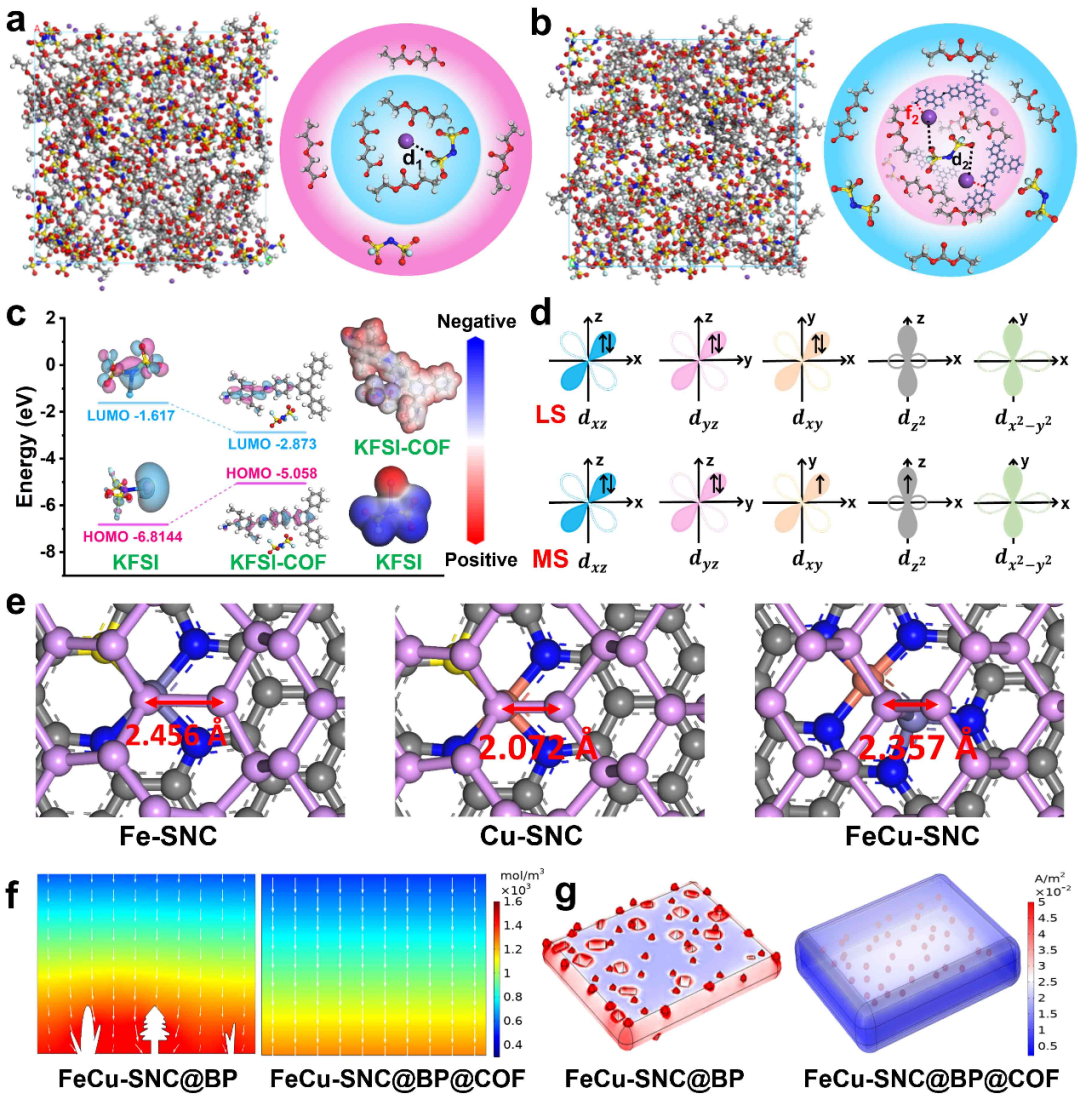

黑磷因其独特的层状结构和优异的导电性,被认为是理想的钾离子电池负极材料。然而,其在实际应用中面临两大挑战:一是充放电过程中巨大的体积变化导致结构不稳定;二是界面兼容性差,电解液分解严重。为解决这些问题,研究团队提出了一种多尺度协同策略。首先,通过将BP QDs封装在开放的碳纳米笼中,利用其丰富的孔隙结构缓冲体积变化。其次,引入Fe/Cu单原子作为配位中心,优化电子转移路径,降低反应能垒。最后,通过COF的氨基基团与钾盐的竞争性配位,加速去溶剂化过程并抑制副反应,其层间堆叠模式的转变破坏原有的长程π-π堆积,暴露更多活性位点并有效缓解体积膨胀。这种设计不仅优化了材料的电子传导和离子传输性能,还显著提升了界面稳定性。

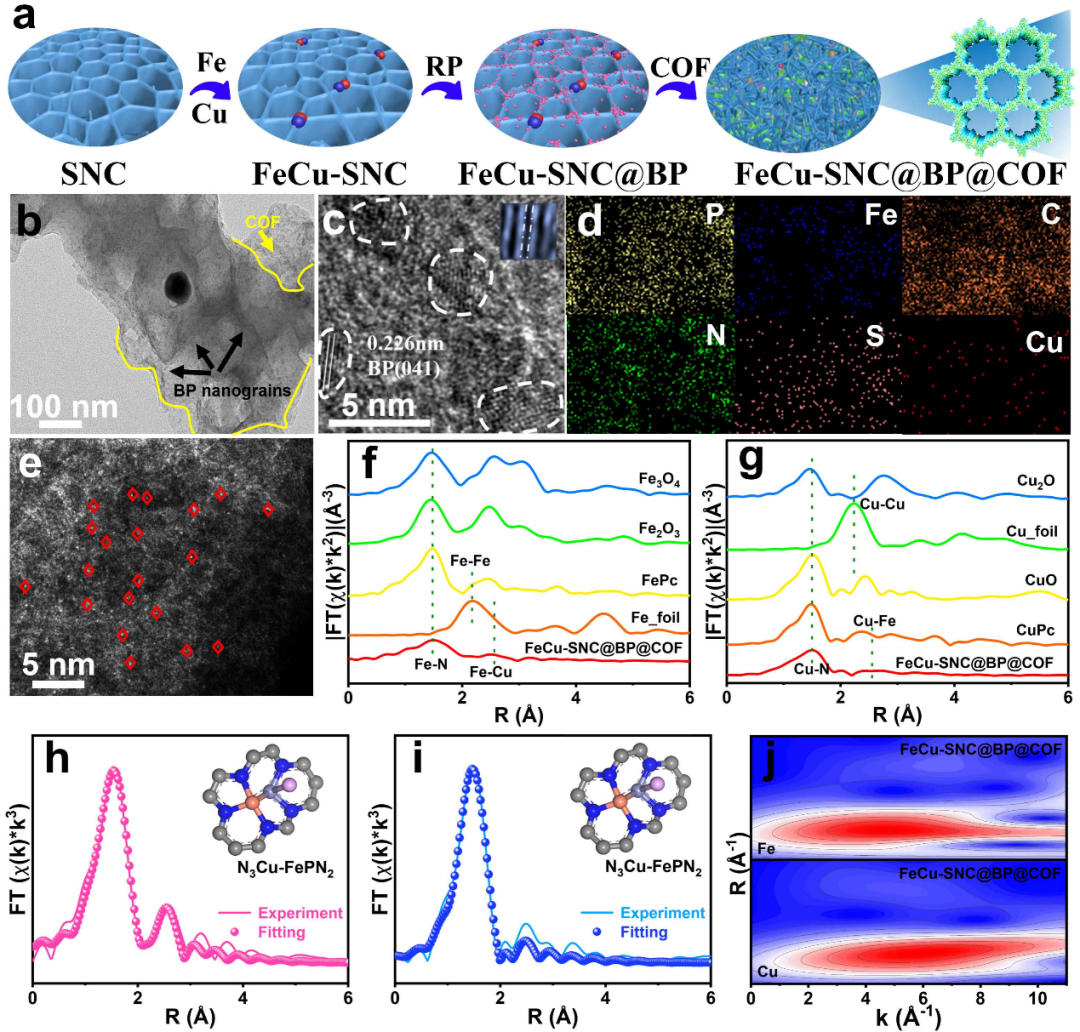

研究团队首先通过有机配体配位将Fe/Cu单原子负载于SNC;随后利用蒸汽冷凝法在SNC孔道内限域生长红磷,经溶剂热转化为BP量子点;最后通过界面缩合反应包覆氨基COF层,通过精确控制合成条件,成功制备了FeCu-SNC@BP@COF复合材料。在结构表征中,透射电镜(TEM)与高角环形暗场扫描透射电镜(HAADF-STEM)显示BP量子点均匀分散于SNC孔道,Fe/Cu单原子以明亮点状信号存在,无团簇生成。X射线吸收精细结构谱(XAFS)进一步证实Fe-N与Cu-N配位主导且Fe-Cu间存在弱相互作用的N

2

PFe-CuN

3

七配位环境。

图1. FeCu-SNC@BP@COF的a) 合成示意图, b) TEM图像、c) HAADF-STEM 图像、d) STEM图像、e) HAADF-STEM图像。FeCu-SNC@BP@COF的f) Fe K-edge,g) Cu K-edge EXAFS光谱, h) Fe K-edge、i) Cu K-edge的FT-EXAFS拟合曲线。 j) FeCu-SNC@BP@COF的Fe K-edge(上)、Cu K-edge(下)EXAFS振荡的小波变换。

分子动力学模拟和拉曼光谱分析表明,COF与钾盐之间的“-NH

2

···F”“-NH

2

···O”作用和位阻效应重构了溶剂化鞘层,增强了与FSI

-

的相互作用,形成无机主导的稳定SEI层,从而抑制了电解液的过度分解。Fe位点通过Lewis酸碱作用削弱P-P键,降低钾化反应能垒;Cu位点则通过d-π电子耦合优化K

+

吸附能,引导均匀钾沉积。这种协同设计实现了电子结构与离子传输路径的双重优化。

图2. a) 空白电解质和 b) 含有COF的电解质的MD模拟快照, c) EC/DEC电解液中的KFSI和KFSI-COF的分子轨道能级和ESP分布,Comsol模拟FeCu-SNC@BP@COF的f) K

+

通量分布,g) 电场分布。

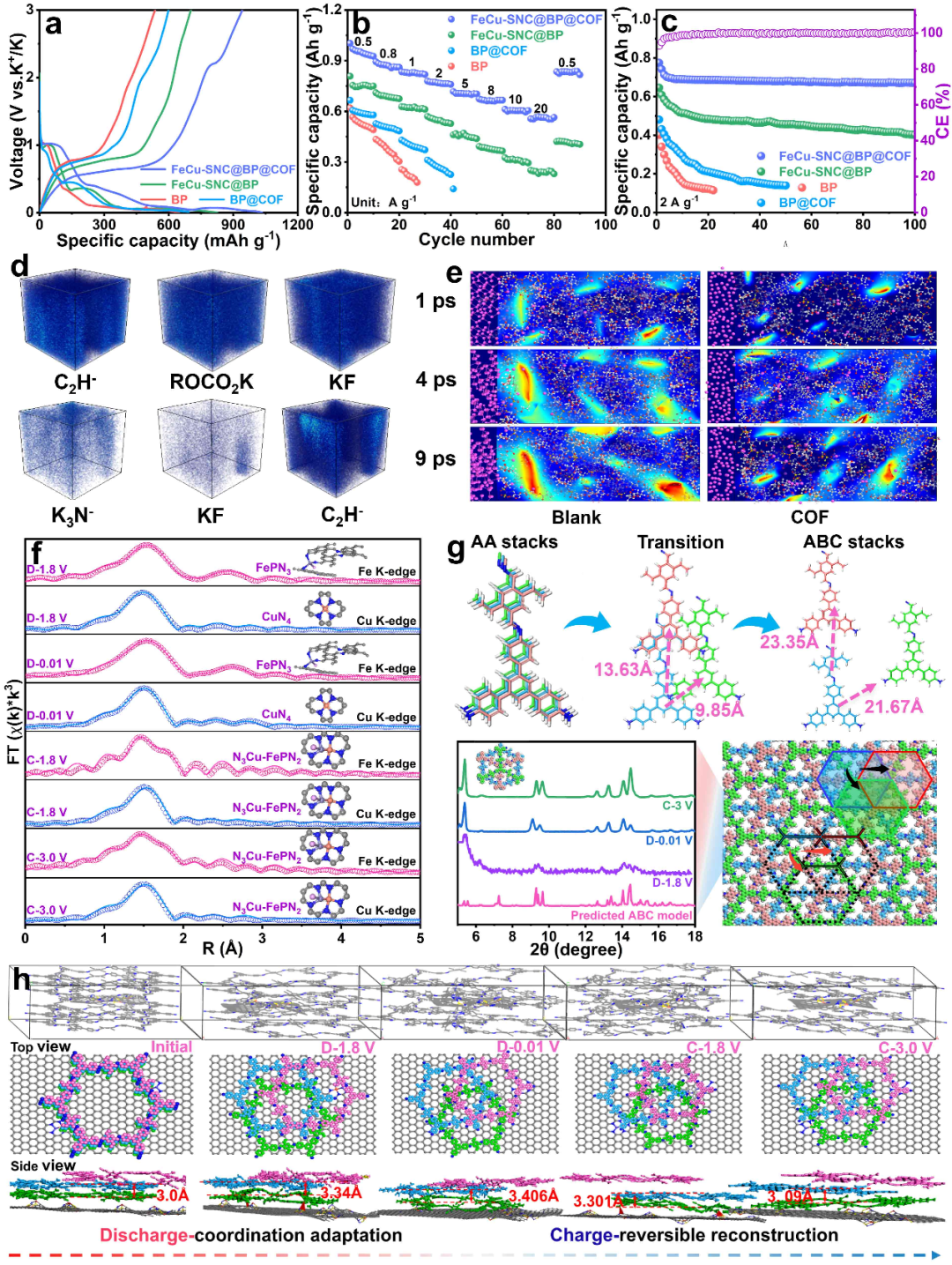

EXAFS同步辐射和原位XRD测试揭示了复合材料在放电过程中配位环境从七配位N

2

PFe-CuN

3

向四边形Cu-N

4

和Fe-N

3

P单元转变,而在充电过程中则恢复为初始七配位模式。这种可逆转变促使dz

2

轨道能级下移

,从而显著降低反应能垒。Fe-Cu基元作为连接BP与COF的优质螺旋弹簧,有效缓解体积膨胀/收缩应力,极大增强了循环过程中的结构稳定性。值得注意的是,源于层间范德华力和非共价相互作用的弱化,COF发生了从AA堆叠到ABC堆叠的不可逆构型转变,通过打破长程π-π堆积实现短程无序状态,不仅暴露更多活性位点,同时提供自由空隙以缓冲高电流密度下的体积变化。这种转变可均匀K⁺通量、增强界面稳定性、提升K

+

传输动力学并加速去溶剂化动力学,从而显著改善倍率与循环性能。

图3. BP复合物的a) 0.05 A g

-1

电流密度下的首轮充/放电曲线,b) 不同电流密度下的倍率性能,c) 2 A

g

-1

电流密度下的循环性能。d) BP(上)和FeCu-SNC@BP@COF(下)二次离子碎片的3D渲染可视化,e) SEI孔隙率的演变和界面SEI化学快照。FeCu-SNC@BP@COF不同状态下的f) Fe K边和Cu K边的FT-EXAFS拟合曲线,g) AA构型向ABC构型的转变。

电化学测试显示,FeCu-SNC@BP@COF在20 A g

-1

的超高电流密度下仍能保持567 mAh g

-1

的容量,且循环1000次后容量保持率高达80.4%。

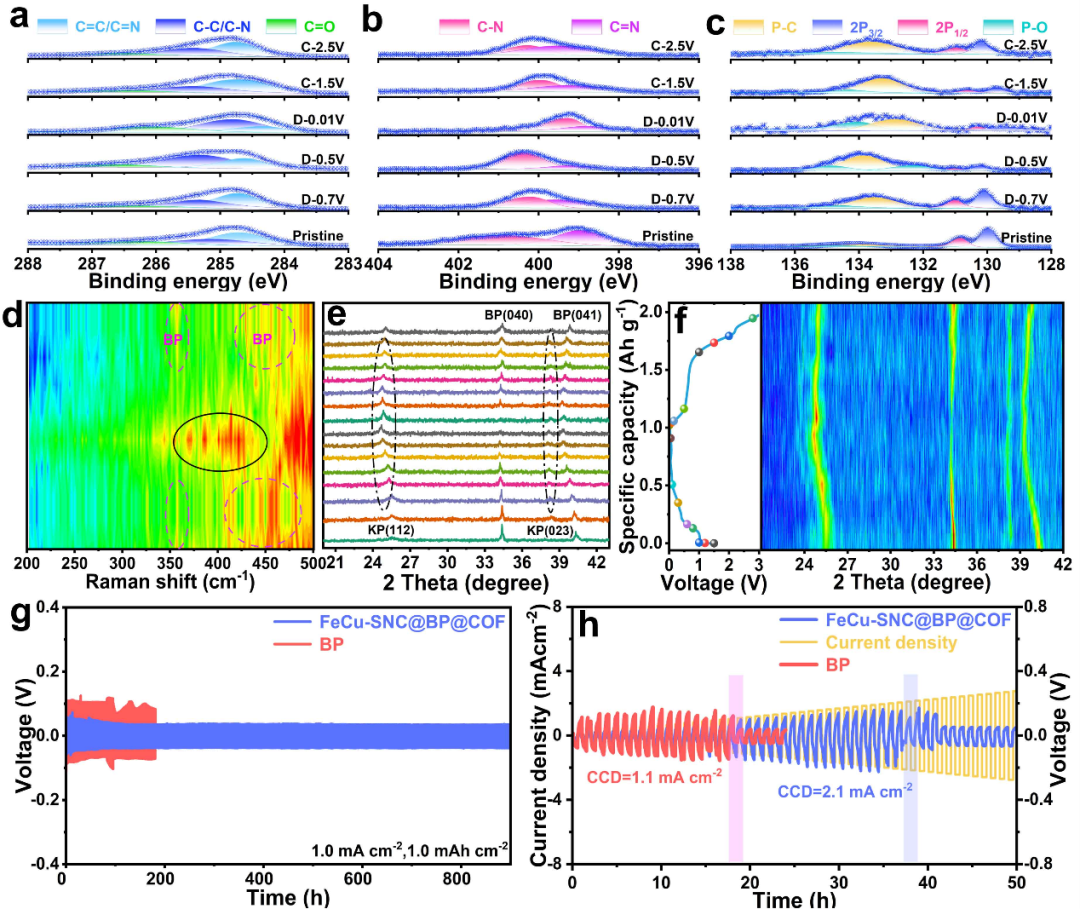

此外,还通过非原位XPS、原位XRD、原位拉曼阐明了黑磷储钾机制。C=O/C=N信号的周期性减弱和增强以及C-O/C-N信息的逐渐增强和减弱说明了K

+

在C=O/C=N中的可逆插入/脱出。原位XRD中观察到复合材料在充电和放电循环过程中峰值的移动表明结构发生了动态重构,这种重构导致层间距扩大,有利于K

+

的嵌入和脱出,从而增强了结构的稳定性。FeCu-SNC@BP@COF在对称电池测试中显示出更稳定的电压分布和更低的电压滞后,交换电流密度的增加通常伴随着电化学反应速率的提高,

进一步验证了其优异的界面稳定性和快速充放电性能。

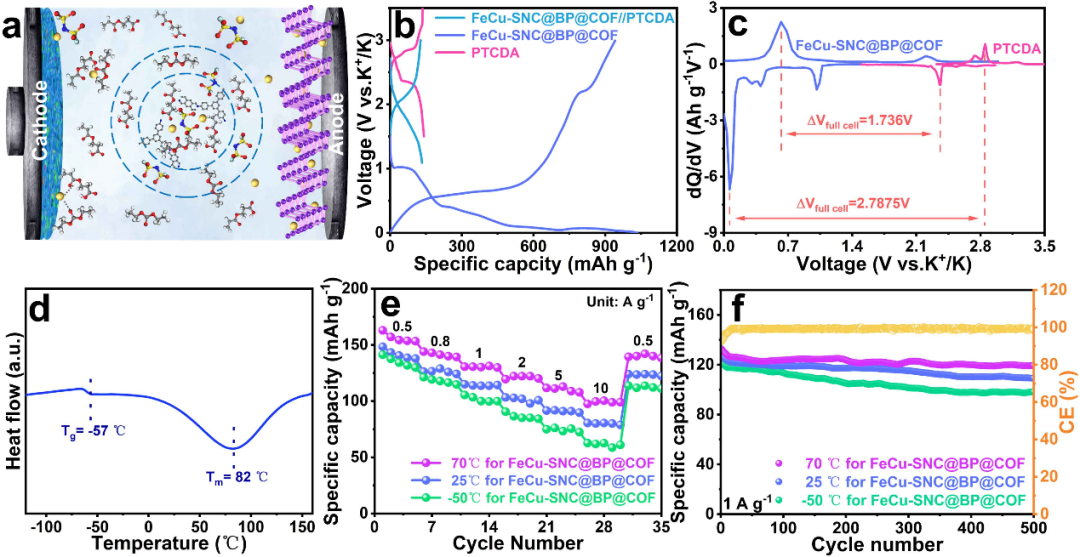

组装的FeCu-SNC@BP@COF//PTCDA全电池在-50 ~ 70℃宽温区下循环500次,容量保持率> 82.5%,展现了卓越的环境适应性与实用潜力。

图4. FeCu-SNC@BP@COF在不同放电-充电状态下非原位XPS的a) C 1s、b) N 1s、c) P 2p谱图,d) 原位Raman,e-f) 原位XRD图和相应的等值线图。FeCu-SNC@BP@COF//FeCu-SNC@BP@COF对称电池g) 在1.0 mA cm

-2

和1.0 mAh cm

-2

的电压曲线,h) 临界电流密度。

图5. FeCu-SNC@BP@COF的a) 全电池装置示意图,b) 充放电曲线,c) 对应的dQ/dV曲线,d) DSC曲线,e) 倍率性能;f) 1 A g

-1

电流密度下的循环性能。

核心结论

总之,我们通过几何构型转变策略成功构建了基于黑磷量子点(BP QDs)的复合体系FeCu-SNC@BP@COF。该策略结合了Fe/Cu单原子位点在贯穿式一维纳米笼中的配位环境演变(从七配位N

2

PFe-CuN

3

向四边形Cu-N

4

单元转变)与刚性COF从AA到ABC堆叠的构型协同转变,旨在实现钾离子电池(PIBs)的长寿命快充性能。得益于这一先进的原子级配位环境-构型协同转变策略(CEICT),该研究为下一代兼具快充与长循环特性的器件设计提供了新范式,并将推动先进PIBs及其他储能体系高性能宿主材料的深度开发。

【文献详情】

标题:Rigid organic-inorganic coordination adaptable network integrated conformational transformation of BP based complex for superior potassium storage

期刊:

Nano Energy

作者:Yue Li

#

, Fusheng Liu

#

, Jian Wang, Qingxiang Wang, Guohui Qin, Xiangming He

DOI:10.1016/j.nanoen.2025.110956

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110956