2018年金像奖,周迅以《明月几时有》再次获得金像奖影后提名,这也是周迅第七次提名金像奖影后了。作为华语影坛的超一线明星,周迅一直是圈内外人士公认的顶级演技派代表人物,获得过无数饱含钦佩的真挚赞誉。她迄今已经拥有九座权威影后奖项:

金马影后、金像影后、金鸡影后

等A类奖三金影后全满贯,

百花影后、亚洲电影大奖影后

两个b类奖影后,

华语传媒大奖影后,导演协会奖影后,金紫荆奖影后

三个c类奖影后。

她还因主演电视剧《红高粱》获得

白玉兰奖视后

,

飞天奖视后提名

;因主演电视剧《大明宫词》,获得

金鹰奖最佳女配

和

金鹰节视后

;因主演《夜宴》获得

金像女配奖

;除此之外,还有

7次金像奖影后提名,3次金马影后提名,3次百花影后提名

,以及各色数不清的影评人最佳女星奖项。

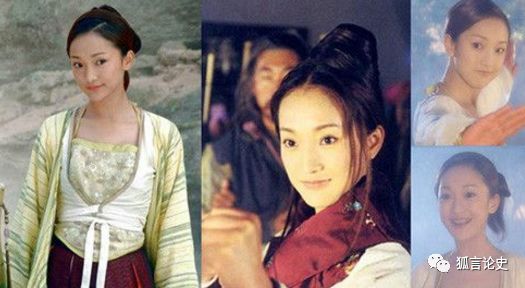

然而,在她的演艺生涯中,也曾遭遇过一次最大的质疑,这便是2003年版《射雕英雄传》中出演女主角

黄蓉

,遭受整个中文互联网规模空前的口诛笔讨,甚至到了万人群嘲的地步。

那么,周迅的“俏蓉儿”当真如此差劲么?原著作者金庸先生显然并不这么认为。

2003年,金庸先生到华山参加“华山论剑”节目,接受主演了2003版《天龙八部》王语嫣的女星刘亦菲的专访:

视频:金庸华山论剑

视频第九分钟,金庸对比83版翁美玲,94版朱茵,03版周迅这三版黄蓉的图像后,说自己只看过翁美铃版和周迅版,不认识朱茵,认为翁版“俏皮”,朱版“乖巧”,周迅“聪慧”“娇媚”,并承认自己最偏爱、最喜欢03版周迅的黄蓉,【

周迅演得很好

】。

2005年1月,金庸亲自探班张纪中版的《神雕侠侣》剧组,当时盛况空前,各大媒体云集采访,金庸看过《神雕》有关片花后,有以下明确言论:

金庸:【看我作品的观众就像吃冰激凌,比如说《射雕英雄传》,很多观众说他们喜欢翁美玲版的黄蓉,但我想那是因为他们少年时代的印象太深刻了。这让我想起小时候吃冰激凌,我总记得上海的冰激凌,之后我无论吃过美国、意大利的冰激凌,我都觉得没有小时候吃的上海冰激凌好吃。你能说以前上海冰激凌就真的比现在的好吃吗?观众对我作品的评价也是这个道理。】

2007年6月18日,金庸先生到北京大学大演讲,并回答北大学生相关问题,公开赞扬2003版《射雕》和周迅的黄蓉,认为1983版《射雕》的翁美玲“一点也不觉得好”,而对“很多观众说港版《神雕》好,内地版的《神雕》不好”的观点,认为这是类似每个人的个人口味,“从小习惯了,就觉得好”。

金庸:【很多观众说香港版的《神雕侠侣》好,内地版的不好。我想说的是,我到现在也不喜欢吃广东的食物,为什么?因为我从小是吃上海菜、杭州菜长大的,你们当中很多人小时候吃的是山西刀削面、山东饺子,你们到现在还觉得它们好吃。从小习惯了,就觉得好。香港版《射雕英雄传》中的翁美玲现在看一点也不觉得好,我觉得周迅很好,但很多人先入为主,还是觉得翁美玲好,也是这个原因。】

由是可见,

周迅版黄蓉一直是金庸先生最满意的女主角之一

,

2003版《射雕英雄传》(李亚鹏、周迅主演),是作者金庸本人最满意的《射雕》电视剧版本

,而所谓“经典”的83版《射雕》翁美玲版黄蓉,是作者金庸本人很不满意的,才会屡屡提到。

至于当时为什么那么多人更接受83版《射雕》和翁美玲版黄蓉,反而对周迅版黄蓉充满恶评和偏见。作为一个深刻洞察世事人情的睿智老者,金庸先生也一语道破:无非就是“

先入为主

”。

毕竟在早年内地娱乐资源极其匮乏的年代,早在上世纪80年代就被引入内地的1983版《射雕英雄传》,是伴随着几代人童年长大、又被无数个电视台无数次反复重播的电视剧,对太多人的第一印象和童年情怀来说,翁美玲女士就是黄蓉,反而原著小说里的那个黄蓉,是他们先看过83版电视剧之后,才去了解和认识的。

因此无论1983版《射雕英雄传》是怎样一部胡编乱改原著的电视剧,更对黄蓉做了各种丑化描写,设置了很多完全不符合她原著性格的恶劣行径,都难以改变太多人的“先入为主”的顽固“童年情怀”。

作为创造了黄蓉这个人物,创造了射雕英雄传这个世界的原作者,对角色人物的评判,金庸先生无疑拥有着高于其他所有人之和的发言权。

能够让金庸先生本人如此满意,认定周迅就是从自己书里走出来的那个黄蓉。周迅的这次出演非但并没有失败,反而已经取得了真正意义上的成功。

周迅并非和大多数演员一样,是电影学院科班出身,而是完全凭着自己过人的演技天赋,在演艺圈闯出一片天地。她的表演一向自然如行云流水,完全没有科班出身演员那种刻意、斧凿的痕迹,她的每个搭档交口赞誉不绝的,莫过于“灵气”二字。她在陈凯歌获奖影片《风月》和《荆轲刺秦王》中,虽然只是是几分钟的跑龙套,然而惊鸿一瞥的表现,就给影迷留下深刻了印象。

1998年,24岁的周迅主演娄烨导演的电影《苏州河》,该片在巴黎电影节和鹿特丹电影节,这两大国际非商业独立电影节的资深权威影展中都获得了最佳影片奖,周迅也获得了巴黎电影节影后。

然而这个国际影后头衔,完全没有让周迅获得任何“名利双收”的好处,甚至在当时国内都完全默默无闻。她还得继续一部接一部戏地跑龙套。

那个时代,也是内地电影业最低谷的几年,一年到头,就只有张艺谋、冯小刚等个别人的片子,能稍微有点关注度。其余的片子,票房和收益少得可怜,一部500万票房的影片,都能进年度票房前十名。

一部古装电视剧,主角片酬大约几十万,而一部非商业大片的普通电影,片酬才几千块、一万块,所以,大批演技精湛的实力派影帝、影后,甚至都不得不改行去演电视剧了。

而且在那个时代,即使是内地导演的商业大片,也很喜欢用港台甚至日韩的巨星大咖当主演,反而让内地最顶级的演员,如葛优、陈道明们,去给港台和日韩明星做配角。

像《英雄》《无极》这样内地班底主投的商业大片,所以内地演员甚至连前三番主演都进不去。至于港台导演的作品,那就更不用说了。

就连张艺谋一手发掘、起点最高最好的

章子怡

,出道主演作品《我的父亲母亲》就获得柏林电影节银熊奖,自己因此拿了百花奖影后,然而之后也是长时间接不到戏。差点为了30万片酬,去演张纪中2001版《笑傲江湖》的女配岳灵珊,还是被张艺谋听说此事后,强行劝阻了,并竭力向李安导演推荐她出演《卧虎藏龙》,才使得她没有错过这次主演奥斯卡获奖片的机会。

周迅不是章子怡,没有张艺谋这样的恩师提携,直到26岁,她出演陈家林导演的央视大剧《太平天国》,扮演石达开的女儿,虚构人物“石益阳”,男人群戏里的女四号,才算是头一回拿到了主流电视圈资源的“重要角色”,按现在的“番位说”, 第十二番的小角色。

同年的另一部央视八套电视剧《大明宫词》里,周迅作为女主角陈红的“子役”(少女时代演员),7集戏份,片头四番,而且连“领衔主演”都挂不上。

就是因为“小太平公主”这个角色的大放异彩,周迅获得了金鹰奖女配奖,更在观众投票中国战胜其他几位获得金鹰奖女主奖的女演员,拿到第一届金鹰节的压轴大奖“最受观众欢迎女演员奖”,和当届金鹰视帝陆毅各自开走了奖品,一辆价值数十万元的小轿车。从此后,周迅一举成名天下知,然后就进入演艺生涯的快车道。

2001年,27岁,周迅主演《香港有个好莱坞》,入围威尼斯电影节影后,提名金马影后;27岁;

2002年,28岁,周迅主演《烟雨红颜》,获得百花影后;

2003年,29岁,周迅主演《巴尔扎克与小裁缝》,影片提名金球奖最佳外语片;

除此之外,周迅连续主演了《人间四月天》、《像雾像雨又像风》、《橘子红了》等电视剧,都是当时收视率极高,好评如潮的热播剧。

2003年在《射雕英雄传》饰演黄蓉时,还不到30岁的周迅,已经是影视双栖的内地顶级女星,无论在国际电影节还是港台权威奖项,演技都受到广泛认可。

如果对比今天那些同年龄段的当红女星,演电视剧全靠配音拯救,演电影至今还做不到用自己原音演一个出彩角色,主流权威奖项基本挂零,年龄纷纷过了30岁,还继续混迹于让自己走红的古装偶像剧……可偏偏就是这些人,靠着她们为数众多的粉丝撑腰,种种吃饭喝水等等鸡毛蒜皮小事,整日霸占了流量热搜,成了当代女明星的代表。

她们哪怕有同年龄段周迅以上任何一项成就,早就有各类营销号的水军通稿,把她们的演技吹上天了,谁敢再质疑其“演技”,都不用明星团队暗示,立马就有一群脑残粉直接扑上去开撕了。

可惜,在那个影视迷盲目推崇港台的年代,竟有无数人自卑自贱到认为内地TOP级演技和地位的演员,居然要和在港台演艺圈也只是三线的电视演员去比演技,比地位。

也就因为饰演黄蓉而遭受空前网络暴力和恶评的第二年,周迅又主演了一部港片《如果爱》。

又过一年的颁奖季,32岁的周迅凭借此片的表演,击败一大群港台当红女星,同时斩获金马影后和金像影后;也狠狠打了那些恶评她演技的港剧迷的脸。

然后,周迅在34岁出演《风声》,35岁时主演《画皮》,票房口碑均大获丰收,彻底征服那些曾经因为对她口诛笔讨的主流观影人群,《风声》《画皮》也包括同年《集结号》,几乎全内地演员阵容的主演班底,在票房和口碑大获全胜后,不止是内地导演不再盲目迷信港台巨星的票房号召力了;北上捞钱的港台导演们也逐渐收敛了狭隘嘴脸,再不敢让内地影帝影后去给那些他们力捧的二三流港台演员做配。