『推荐理由』

急性心肌梗死患者,当地医院急诊未能开通罪犯血管,造影提示LAD近段完全闭塞,RCA向LAD提供2~3级侧支循环。从RCA向LAD提供的逆向循环推测,可能既往病变处存在高度狭窄,本次事件可能是因为急性血栓形成导致血管完全闭塞所致,病变处血栓较硬,开通难度大。术者应用微导管支撑、对侧造影参照,先后应用Fielder XT导丝、Gaia 1

st

导丝,最终成功开通病变,并在IVUS指导下,顺利完成PCI。整个手术过程策略正确,器械选择合理。IVUS等腔内影像学工具指导、优化PCI的作用在该例患者中得到很好的体现,LAD管腔直径大,如果植入直径过小的支架、没有恰当地支架后扩张,支架膨胀差、支架贴壁不良所导致的血栓形成,后果是严重的。替格瑞洛能更快、更充分地抑制血小板活性,起效迅速、抗血小板作用强而稳定,显著降低支架内血栓及远期心血管死亡率,依据指南选择替格瑞洛更有优势。

急性心肌梗死患者,当地医院急诊未能开通罪犯血管,造影提示LAD近段完全闭塞,RCA向LAD提供2~3级侧支循环。从RCA向LAD提供的逆向循环推测,可能既往病变处存在高度狭窄,本次事件可能是因为急性血栓形成导致血管完全闭塞所致,病变处血栓较硬,开通难度大。术者应用微导管支撑、对侧造影参照,先后应用Fielder XT导丝、Gaia 1

st

导丝,最终成功开通病变,并在IVUS指导下,顺利完成PCI。整个手术过程策略正确,器械选择合理。IVUS等腔内影像学工具指导、优化PCI的作用在该例患者中得到很好的体现,LAD管腔直径大,如果植入直径过小的支架、没有恰当地支架后扩张,支架膨胀差、支架贴壁不良所导致的血栓形成,后果是严重的。替格瑞洛能更快、更充分地抑制血小板活性,起效迅速、抗血小板作用强而稳定,显著降低支架内血栓及远期心血管死亡率,依据指南选择替格瑞洛更有优势。

病史资料(男,44岁,95 kg)

就诊时间:

2016年5月。

主诉:

因“突发胸痛3天”入院。

现病史:

患者于2016年5月某日凌晨3点因癫痫发作后出现胸痛,放散至后背,伴出汗、恶心,未呕吐,无黑矇、晕厥,口服“速效救心丸、阿司匹林”后症状未缓解,就诊于当地医院,完善心电图、化验等相关检查,诊断为“急性前壁心肌梗死”,行急诊冠脉造影检查,尝试开通血管,但未开通(具体不详),给予药物治疗后症状稍有好转,今为进一步诊治就诊于我院。

危险因素:

高血压病史8年,血压最高达180/110 mm Hg,血压控制在150~160/110~120 mm Hg。脑梗塞病史8年,平素口服“阿司匹林”,现左侧肢体麻木。癫痫病史7年,口服“卡马西平”治疗,5月某日凌晨3点发作1次。

既往史:

否认糖尿病、消化道出血病史。

个人史:

否认药物、食物过敏史。吸烟20年,30支/日,已戒8年;饮酒20年,7~8两

/

日,已戒8年。

体格检查:

体温36℃,脉搏91次

/

分,呼吸18次

/

分,血压117/68 mm Hg。神志清楚,查体合作,自动体位,平卧位。大汗,无颈静脉怒张,双肺呼吸音粗,未闻及干湿性啰音。 心音有力,律齐,心率91次

/

分,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。 腹软,无压痛及反跳痛,肝脾肋下未触及。双下肢无明显水肿。

实验室检查:

血清磷酸肌酸激酶【CK】409 U/L ↑; 血清磷酸肌酸激酶同工酶【CK-MB】44 U/L ↑; 肌钙蛋白【cTnT】5.46 ng/ml ↑; N端B型钠尿肽原【NT-ProBNP】1280 pg/mL ↑。【血生化】血清肌酐测定;【CREA】98.00 μmol/L;胱抑素C 0.97 mg/L;血清钾测定K

+

3.61 mmol/L;【血常规】白细胞 WBC9.0×10

9

/L;中性粒细胞计数6.6×10

9

/L ↑;淋巴细胞百分比 17.0%↓;血红蛋白 HGB 137 g/L;血小板 PLT 249×10

9

/L。

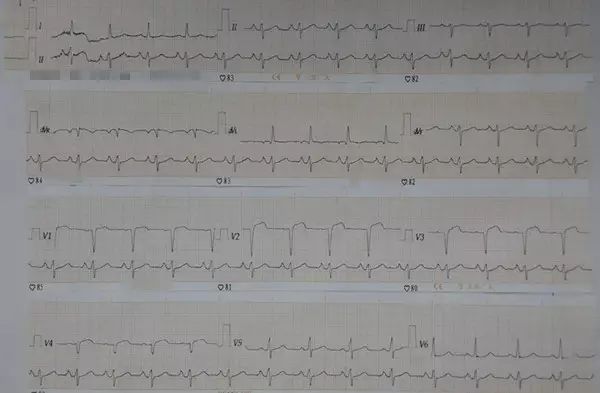

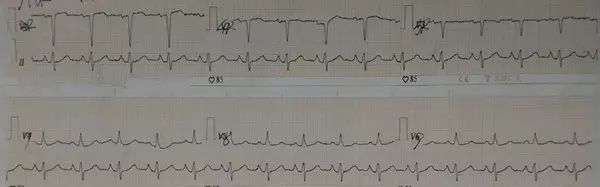

入院心电图:

窦性心律,V

1

~V

4

导联可见病理性Q波。肢导+胸导。

右室+后壁导联。

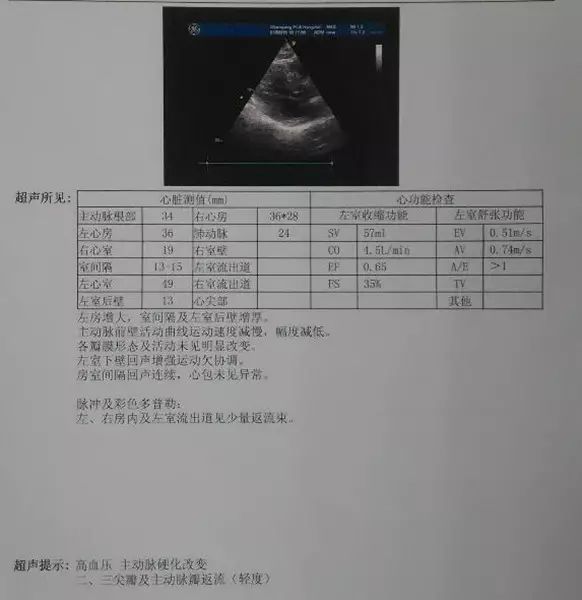

彩色超声诊断报告:

左心室 49 mm;室间隔 13~15 mm;左室后壁 13 mm;EF 0.65;提示:高血压、主动脉硬化改变;二、三尖瓣及主动脉瓣反流(轻度)。

血小板聚集率:

血小板聚集(ADP)41.6%;血小板聚集(AA)7.5%;基因型:中代谢。

初步诊断

诊断依据:

1. 心绞痛症状典型;2. 心肌酶谱升高;3. 心电图:窦性心律,V

1

~V

4

导联可见病理性Q波。

病症:

1. 冠状动脉粥样硬化性心脏病、急性前壁心肌梗死、KillipⅠ级;2. 高血压病3级(极高危);3. 脑梗死;4. 癫痫。

危险评估:

1周急性心肌梗死患者,伴高血压,心电图Q波形成,GRACE评分128分,高危患者。

给药情况:

阿司匹林 100 mg;氯吡格雷 300 mg 负荷剂量;瑞舒伐他汀钙 10 mg 1/晚,口服;贝那普利 10 mg 1/晚,口服。

选用替格瑞洛理由:

患者为急性心肌梗死,入院后给予氯吡格雷,造影后发现血管堵塞处血栓较硬,且血小板249×10

9

/L,冠脉病变严重,拟提高抗血小板强度,血栓事件和心血管死亡风险高,需要更积极的抗血小板治疗,遂术后改为替格瑞洛。

冠脉造影

造影时间:

入院第四天。

造影前用药:

比伐芦定:静脉推注14 ml,继以静脉泵入33 ml/h。

造影结果(一):

LCX粗大,远段瘤样扩张,LAD近段100%闭塞,血流TIMI 0级。

造影结果(二):

RCA动脉硬化改变,RCA向LAD发出2~3级侧支。

造影结论及应对策略:

LCX粗大,远段瘤样扩张,LAD近段100%闭塞,血流TIMI 0级,RCA动脉硬化改变,RCA向LAD发出2

~

3级侧支。造影后向患者家属交代病情,与家属沟通后决定开通LAD闭塞处。

手术过程

手术时间:

入院第四天。

术中用药:

比伐芦定。

手术过程(一):

推送EBU 3.75 6F指引导管至左冠口,在FINECROSS微导管支撑下推送Fielder XT导丝经反复尝试无法通过LAD近段闭塞处,退出Fielder XT导丝,再经微导管内推送Gaia 1

st

导丝经反复尝试,仍未通过LAD近段闭塞处。

手术过程(二):

考虑闭塞病变较重,病变性质较硬,采用对侧造影作指引,穿刺右侧股动脉,植入6F桡动脉鞘管,推送JR 4.0 6F指引导管至右冠口。

手术过程(三):

在对侧造影及多体位投照辅助下,反复调整导丝,通过LAD近段闭塞处。

手术过程(四):

经对侧造影证实其在真腔内。

手术过程(五):

退出Gaia 1

st

导丝,经微导管注射造影剂证实导丝在真腔;在微导管内推送Runthrough导丝到达LAD远段。

手术过程(六):

在微导管末端连接Emax球囊扩张充压装置并保持12 atm退出微导管,推送BMW导丝至对角支;经Runthrough导丝推送EMPIRA 2.5×15 mm球囊至LAD近段病变处,以12~18 atm扩张5 s,3次,前向血流开通。

手术过程(七):

经BMW导丝推送EMPIRA 2.5×15 mm球囊至对角支近段病变处,以12~16 atm扩张5 s,2次,造影见对角支扩张满意。

手术过程(八):

经Runthrough导丝推送超声探头至LAD病变以远,由远至近行血管内超声检查。

手术过程(九):

LAD血管内超声结果:LAD近段斑块负荷较重,病变远端参考血管直径5 mm,近端6 mm左右。

手术过程(十):

经BMW导丝推送超声探头至对角支病变以远,由远至近行血管内超声检查。