文/谭校长

有两周没有更新公号了。当然,这段时间在知识星球关于行情的分析,每天都有,节奏也一直把握得不错。

这两周之所以没有更新公号,有几个原因。第1点,关于全球疫情危机期间对欧美股市的判断,我提出来的常识大于逻辑,近期其实已经被充分的验证了。第2点,我内心中并不想把公众号变成一个行情评论的地方,所以跟行情紧密相关的东西,尽量发表在星球,而不发在这里。公众号我还是想用来呈现一些更深入的思考,呈现一些不会随着时间褪色的底层理念、思维和哲学。而且我希望这样的思考,在市场上独一无二,是能够给你带来不可取代的价值。

第3点,最近恰好也是在思考一些关于投资中更加底层和本质的东西。所以最近集中读了不少东西,今天可以先写一个比较有意思的东西,也是非常底层的,脑神经科学与投资的关系。

有时候我们做的决策非常英明,有时候我们的决策非常糟糕,这背后其实有一个原因,是我们调用了不同的脑区。回到投资的根本,我经常用的芒格的那句话,

投资成功的秘诀是用理性驾驭你的动物性。其实这句话的本质,就是对不同脑区的应用。

1

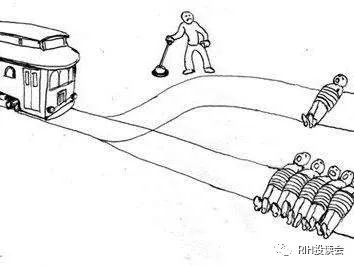

社会伦理学上有一个特别经典的“电车难题”测试:假设一辆电车在轨道上失控了,已经无法刹车了。轨道的前方有五个人,现在你有一个机会,可以扳下开关,让电车转到另一条轨道,那条轨道上有一个人。这样将撞死1个人而不是5个人。在这种情况下,你会去扳开关吗?

测试表明,大部分人会选择扳下开关。

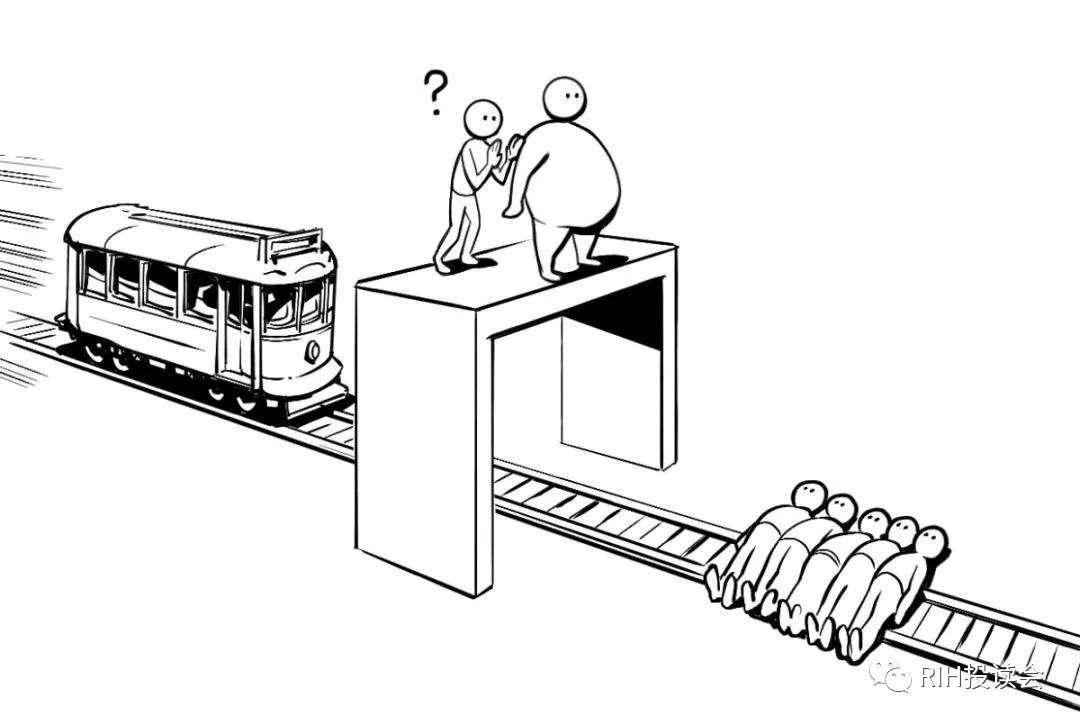

现在考虑另外一个情境:假设你正在一座人行天桥上,而下面正好就是失控电车所在的轨道。这次,为了救那5个人需要你把一个块头相当大的人推下去挡住迎面冲来的电车。这个大块头要是被你推下去的话,将必死无疑,而这样其他5人就能获救。你会选择把这个人推下去吗?

测试表明,大部分人不会去推,他们甚至也不同意别人这样做。

虽然在这两种情形中,都是以牺牲1人的代价换回5人的生命。但是两种不同的情境,得到的答案截然不同。

2

这个不同引发了很多科学家进一步的兴趣,也从不同角度做了很多后续的研究,提供了多种不同的解释。

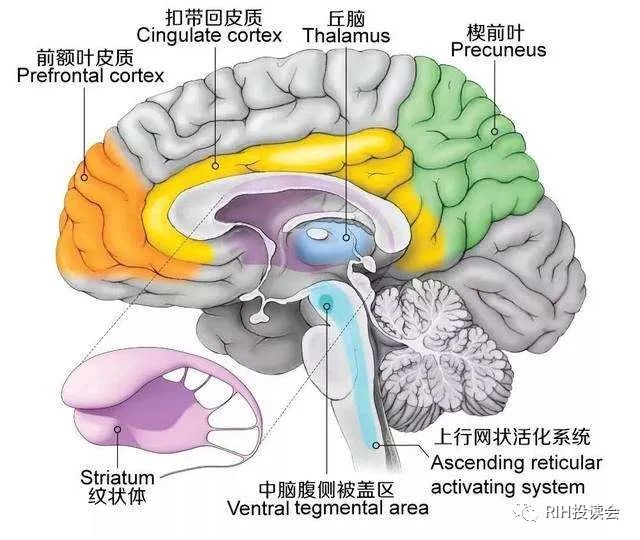

脑研究专家盖瑞·马库斯在《怪诞脑科学》中记载了这样一个脑神经科学的研究:用神经影像技术观察颅骨里面的情形,在上述实验中:

那些选择牺牲1人保全5人性命的受试者主要使用的脑区是背侧前额叶皮质(dorsolateral prefrontal cortex)以及后顶叶皮层(posterior parietal cortex)

,而这两部分区域都在审慎推理过程中起着重要作用;

而那些赞同牺牲5人保全1人性命的受试者更主要使用的是边缘皮层(limbic cortex)

,也就是和情感关系更密切的大脑区域。

也就是说,当人们使用理性脑区去做决策的时候,倾向于牺牲一个人去救五个人。当人们使用情感脑区去做决策的时候,倾向于保住本来不会有事的那一个人,而牺牲五个人。

那么,是什么决定了人们在决策时调用哪个脑区呢?

请往下看。

3

回到芒格的那句话,投资成功的秘诀是用理性驾驭你的动物性。我很喜欢这句话,但是我更关心的是实操层面怎么实现呢?

在看了大量脑神经科学的最新研究之后,我现在的想法是,这不是人与人之间智商的竞争,这是不同脑区之间的竞争。

同样的一个人,如果他在做投资决策的时候去调用理性脑区而回避跟情感相关的脑区,他的决策质量就能够显著的提高。

那么到底是什么影响了我们在决策时调用的脑区呢?

这里面最关键的地方就在于决策情境。

事实上关于决策情境在提高决策质量中的作用,我在之前的专栏以及在《原则》解读的相关文章中曾经反复强调过。

达利欧在《原则》曾提出,阻碍你做出高质量决策的最大敌人是有害的情绪。

但是遗憾的是《原则》并没有在神经科学方面继续做深入探索。

那么我来补充吧。

回到文初的例子,同样的是一个电车,牺牲一个人还是牺牲五个人?我们只是把问题换了一个情境,参与者所做的决策就有了很大变化。这就是决策情境对决策结果的干扰。因为不同的决策情境,调用了不同的脑区。

4

这样说就简单了,对于投资来讲,我们需要做的就是尽可能去调用跟理性相关的脑区,回避情感脑区。

具体怎么做到呢?首先特别重要的一点是——盘后决策,尽量少做盘中决策。

尽管现在缺乏这样的神经科学的实证研究,但是根据我的推测,我能推衍出一个结论——

我们在盘后做决策的时候调用的是跟理性相关的脑区,而在盘中做决策时很可能调用到了跟情感相关的脑区(比如贪婪和恐惧)。

所以,有过一定投资经历的人都会明白,

盘后决策的质量远远高于盘中决策,其实它背后对应的是不同的硬件。

跟这个问题相关的另外一个非常重要的问题就是制定你的交易计划。既然你是做盘后决策,在决策之后你要形成你的交易计划,同时在接下来的交易时间严格的执行计划。

5

盘后决策优于盘中决策,这一点是基础。除此之外,如果你想更多的调用你的理性脑区,还要学会切换决策情境。

我在做投资教练的时候,经常会问对方一个问题——假如你现在拿到的是一个全新的账户,你会怎么做决策?

投资中有句话叫屁股决定脑袋。当我们拿的股票多的时候,就天然倾向于看多,我们拿的现金多的时候就天然倾向于看空。这种偏见根深蒂固,很难改变。

除了仓位,我们还会受到净值的干扰。当我们最近赚了一些钱就会趋向于保守,当我们最近亏损有点多,就倾向于激进去搏一把,就像在赌场里面输红了眼一样。

这些都是我们所处的位置(屁股)带给我们的认知偏见,为了消除这种认知偏见,一个好的办法依然是切换决策情境。比如问想象一下,假如现在拿到一个全新的账户,我要做我的第一笔交易,我会怎么去做决策?

通过切换情境,我们能够强迫自己去调用理性脑区而回避跟历史包袱相关的情感脑区。

之前我在《优势投资法则》这本书中,专门长篇分析过的“冠军魔咒”现象背后的心理因素,这里也可以再补充一个解释。历史经验表明,一个人在投资中得过一年冠军之后,第二年业绩大概率就会下滑,甚至垫底。这个现象被称为“冠军魔咒”。如果用上述理论来解释,

当一个人成了某年度冠军的时候,他的决策情境就跟以往不一样了。这个冠军位置的决策情境,会让他跟他的情感脑区紧密相连,每一个决策可能都会考虑他已经得到的荣誉,别人的认可,业界的地位等等,而这些大量情感的干预,会导致他接下来的决策质量严重下降。

切换决策情境,其实就是教练中的核心提问方法之一,这里就不作专门展开了。如果你觉得有什么好的切换方法也欢迎留言,说说你的想法。

6

再来看巴菲特的名言,在别人恐惧时贪婪,在别人贪婪是恐惧。

要想在别人恐慌的时候买入,其实是特别困难的(详见:

左侧交易指南:邓普顿、马克斯、巴菲特是这样赚大钱的

)。这就有点像要你在桥上把一个大胖子推下去,即使牺牲他一个人能够挽救五个人的生命,基本上也很少有人会这么做。因为这个决策会用到你的边缘系统,跟情感密切的脑区。同样的,

你在左侧买入的时候,也要用到你的边缘系统。所以要克服这份恐惧是非常不容易的。

但如果在下跌中你仅仅只是持有原来的股票,

你只是卧倒不动的话,就不需要去激活情感脑区,因此卧倒不动这个决策显然就容易很多。

事实上很多人在下跌中都选择了卧倒不动,这是一种决策成本很低的行为方式。

这也就提示了抄底的不同方式:在暴跌中直接买入是困难的,但是如果在底部区域的反弹中买入,然后卧倒不动,也许就没那么困难。当然前提是底部区域。

这是从神经科学中衍生出的一个推论。

7

最后总结一下,投资成功的秘诀是用理性驾驭你的动物性,这其实不是人与人之间智商的竞争,而是不同脑区的竞争。你需要做的是,尽量在投资中调你的理性脑区,回避你的情感脑区。而本文提供了两个方法,一个是盘后决策优于盘中决策,第二个是善于给自己切换决策情境。

如果你觉得这篇文章对你有帮助,请用赞赏或者“点在看”告诉我。

关于行情,我们前期关于欧美股市的判断基本都验证了

,在危机时刻常识大于逻辑,在别人极度恐慌的时候往往就是最好的买点。最近日韩股市都已经反弹20%进入技术性牛市,而美欧股市的反弹力度也很大。而我们近期对于A股的判断,也一直强调在反弹周期中。关于二季度的疫情、欧美股市和A股的看法,我今天已专门写了二季度分析发表在知识星球,有兴趣的入星球看(入口在公众号菜单)。

谭校长一千零一夜:星空下的投资进化论

谭校长的朋友经常评价说,在中国如果有人能把投资,跨学科思维模型以及写作三件事情很好地结合起来,那么他一定是最佳人选之一。

这个评价让他有点洋洋自得,但也心生惶恐。他时常觉得,自己写作的速度跟不上思维的速度。于是终于某一天他下了一个决心:从2019年5月27日开始,往后十年,第一个小目标是在公众号的专栏写到一千零一篇(知识星球保持交易日每日更新)。

于是就有了“谭校长一千零一夜“这个栏目。

今天是2020年4月6日,星期一,你看到的是这个栏目的第

135

篇。