作者:张嵚

来源:我们爱历史(ID:his-tory)

每个冤案昭雪的消息,无论古今,都令人欣慰。

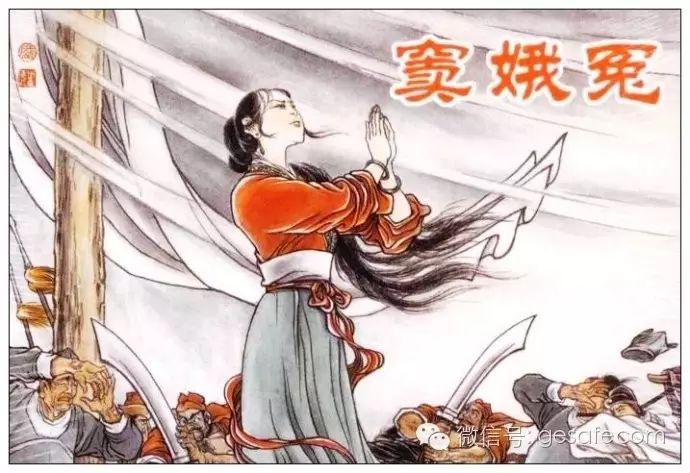

但欣慰之后,回看案情,依旧是虐心的痛:可能就是普通老百姓家的好青年,平时老实巴交,不留神摊上案子和无良官员,立刻被悲惨拷打扣上罪名。简单一个冤,一毁就是好多家几代人,其中锥心痛,好比《窦娥冤》唱了几百年,是老百姓都懂。

可欣慰过痛过,却依然还有个细思就怒的教训,永远值得说。吸取了这条,才有可能杜绝未来类似的痛:那些制造了冤案悲剧的无良官员,会被追责吗?历史上,他们被追责难不难?

这个,可以从头看。

一、

善莫大焉汉景帝

杜绝冤家错案,这个口号从夏商周起,统治者就挂嘴边,夏商周的法律条文里,都有相关精神,到了《尚书》里,更总结出“五过”,就是司法干部绝不能犯的五种错:包括

做假证,受贿,判错案,徇私枉法,和罪犯有不正当往来。

理论上,犯了就严惩。

更看上去美的,还有光辉事迹,典型春秋年间晋国名臣李离,复查案卷时惊见自己错杀了好人,立刻主动找晋文公深切检讨。饶是晋文公好言劝慰,说错误不是你一人犯的,处理几个部下就好嘛。李离依然沉痛表白:错是我犯的,杀错人就该偿命,说完就悲壮抹了脖子!

但这感人画面,说到底,只是看上去美!因为这基本靠官员自觉,老百姓真蒙冤,别说要伸冤,说话机会都少有!特别是有了秦朝“妖言罪”后,老百姓议论朝政都是罪,以汉初名臣张苍感慨,谁蒙了冤想喊冤,常被贪官用这罪扣,伸冤不成反添悲剧!

在经过了无数次悲剧后,汉初终于废了妖言罪,铁盖子揭开后,公元前143年,终于由汉景帝发布了重大意义的法律:平冤狱令!

根据这条法律,从此老百姓打官司,只要对地方判决不服,可以向上级机关告,上级解决不了?继续往廷尉府告。关键一条是,就算没改变判决,上告本身也无罪,所以放心告!虽说从内容讲,这条法律还很粗线条,但意义却重大:从今往后,老百姓有喊冤的地方了!

这条划时代法律,当时就招来官员反对,但汉景帝决心坚定,以他给官员训诫说:

怕老百姓告?那你们就认真断案啊,就算不能完全杜绝错误,也尽量少用酷刑,否则等着折腾吧!

也正是从此开始,官员办错案被追责的事,越发变得多了,仅汉朝就有好几位,汉昭帝年间的李种,就因判错了罪当街问斩。东汉年间的零陵太守刘康,也因错杀无辜下狱,最终死在牢里。是为两汉著名的官员追责事件!

而且两汉的统治者们,也大多警觉这事,隔上些年头,会有一次大规模复查。最出名的一次,是东汉邓太后,在洛阳监狱里一口气平反了三十多起冤狱,捎带把洛阳县令法办了。

但以邓太后的重臣杨震感慨:平反几个冤案容易,可地方官办案就讲从快从重,就算出了事,朝廷上下盘根错节,查到最后权责不明,就弄几个小官顶罪。甚至明明某个官员犯的错,仗着背后有后台,都能找不相干的后辈官员扛事。追责犯事的官员,常比平冤还难!

二、

唐宋法律更成熟

如果说追责官员,好比一张大网,那么至少两汉年间,这网还比较松,真正开始变严,却从唐朝开始。

大唐留给中国历史上,有风光辉煌的盛世,横扫天下的武功,各位风姿独特的帝王,但一个默默的贡献,足以与这一切媲美:唐律。

以杜绝冤假错案的目的说,《唐律》的贡献,比较前代更独一无二,不但重申了司法公正的原则,更好比一张细网,一旦发生冤案,哪个官员该谁的责任,是谁都没跑!

首先创造性的,就是复奏制度,一旦明确死刑判决,地方死刑要经过三次复核,京城死刑案更要五次复查。这个制度从此沿用中国后世一千多年,以人命重于天的名义载入史册!

而且一个死刑命令怎么做出?在唐朝已经不是某个官员拍板的事,相反却是司法机关集体决议,前后反复审核定案,一旦出了问题怎么办?

一件案子的判决书,所有办案人员都得签字,真坐实了冤案,谁签了字谁跑不了,

汉朝那种轻松找人顶的便宜事,唐朝没这么便宜!

但有件事,唐朝还是比较便宜:官员出了错,当然要被问责,但在唐朝,这事还讲究个主观动机,如果办案官员是犯了行贿受贿原则问题出错,当然要从重来,撤职流放都是起步价。但如果只是工作失误?那就可以从轻发落嘛,有时候仅仅降个职了事。就这灵活掌握,成了好些人护身符。以晚唐名臣牛僧孺叹息:出身显贵的官员,办了错案,也就当过失处理了,出身寒门的官员,出现了过失,经常被当错误严惩。错不错,关键看生的好不好!

不过放在宋朝,这事就不便宜了!

宋朝的司法制度,和唐代一脉相承,相对更严格的是,

每一个案子,参与讨论案情的官员和办案人员,都要在判决书上签字,一旦出现错案,哪怕只是提个意见,照样被追究责任!

而且在追究责任上,宋朝也不看出身,就看后果!要是司法官员把该重的案子判轻了,处罚可能还不重,但如果是造成严重冤假错案,特别是冤杀这类恶性事故,管你什么出身,这就是“故入人罪”,严惩没跑!

怎么严惩?看看宋仁宗年间的陇州陇县的马文千案就知道:当时陇县乡民马文千,被人诬告为土匪,与四个好友一起被捕,然后就是令人发指的司法黑幕:马文千惨遭严刑拷打,悲惨死在牢里,其他四位含泪画押招供,不久后执行死刑。谁知刚执行完死刑就打脸:真凶落网了,怎么办?

依法办!整个陇州的司法系统被一锅端:陇州判官李谨言在内的五名直接办案人员,全数被开除公职后发配广东劳动改造。经办此案的狱卒官员,全都被刺字充军劳改,这几个官员受刑后不久,正好赶上大赦天下。但宋仁宗早防着,提前下好令:谁都能赦,就他们不能赦!既然判错案,就要付出最惨代价!

当然放在优待官员的宋朝,这几个官员还不算太惨,如果到了明朝,更惨!

三、

明清零容忍

明太祖朱元璋,穷苦人出身,最恨司法黑幕,尤其恨官员造冤假错案,他在位时纠正的一个著名冤案,就是雷励案。御史雷励办案糊涂,把个无辜百姓流放了,气的朱元璋先把雷励流放,再把这事写到朝报上全国宣传。从此确立追责原则:

谁办了错案,原样还你身上!

在朱元璋的执政年代,这条原则确实执行彻底。但朱元璋本人性格强硬,办案从严从速,就算是反贪这样的好事,也都闹出冤事,比如明初清官腾德懋,倒霉卷入一起贪污案,最后无辜被法办。后来朱元璋得知冤情后火速追责,法办了一批办案人员,但一个好官救不回来了!

如此教训,后来朱棣痛定思痛,认定还是制度问题,所以他在位时,更完善了五复奏制度,而且还有创举:坚决依法办案,就算是皇帝,不经法律绝不能擅自判死刑!这事他真以身作则,一次户部发生钱粮案,朱棣一怒就要处决嫌犯,谁知司法官员硬顶,还没查明白您怎么就杀人?一顶朱棣就认了:非但没乱杀人,反而老老实实认错,保证永不再犯。

如此人命关天的原则,才成立明朝开国百年盛世的基石!

当然虽说慎杀,但明朝开国后的官员追责,依然是不放松,一旦出现错案,官员流放充军是轻,出了命案,更是神仙都没救!永乐二十一年的王愈案,就是官员追责标杆:御史王愈误判四人死刑,罪行和宋仁宗年间那几位一样,但判的更重:包括王愈在内的主审官员死刑,家产全部赔给受害者!这个案子,一度就是明朝追责量刑尺度!