↑↑↑

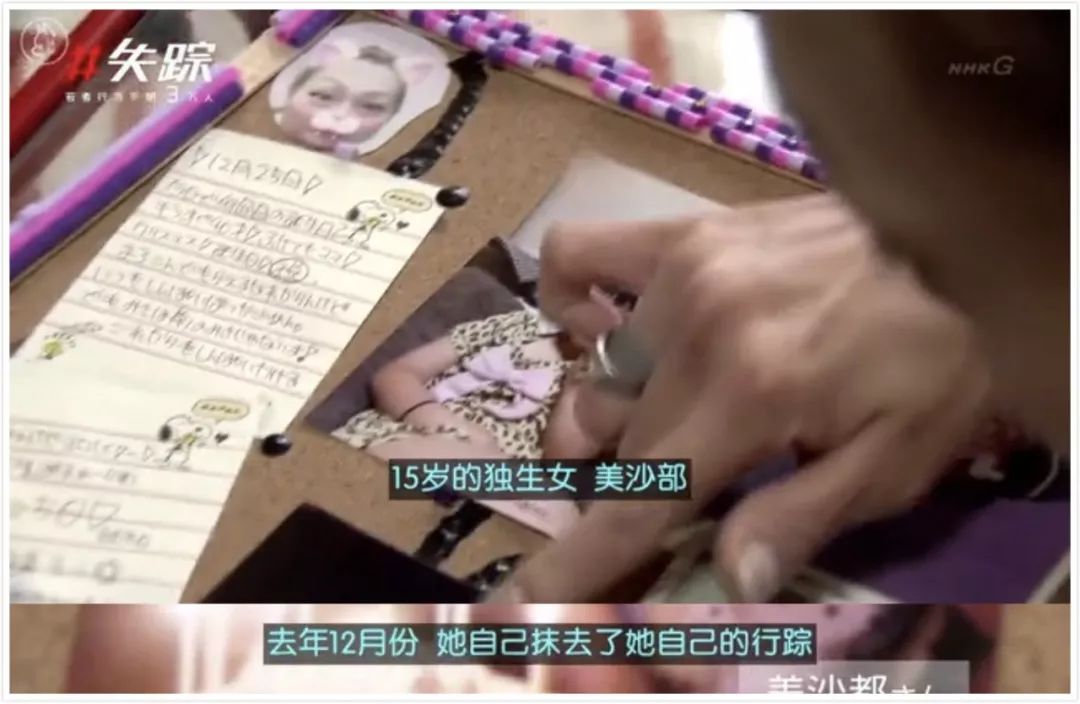

日本,东京。一位年轻的妈妈向记者哭诉,

在去年12月份,

15岁的独生女,她自己抹去了自己的行踪。

蝉主差点以为是什么间谍现实版或是进了邪教组织。接着往下看,才知道事情并没那么简单。

三年前,

女儿发生变化,

从那以后,女儿会去跟陌生人见面。

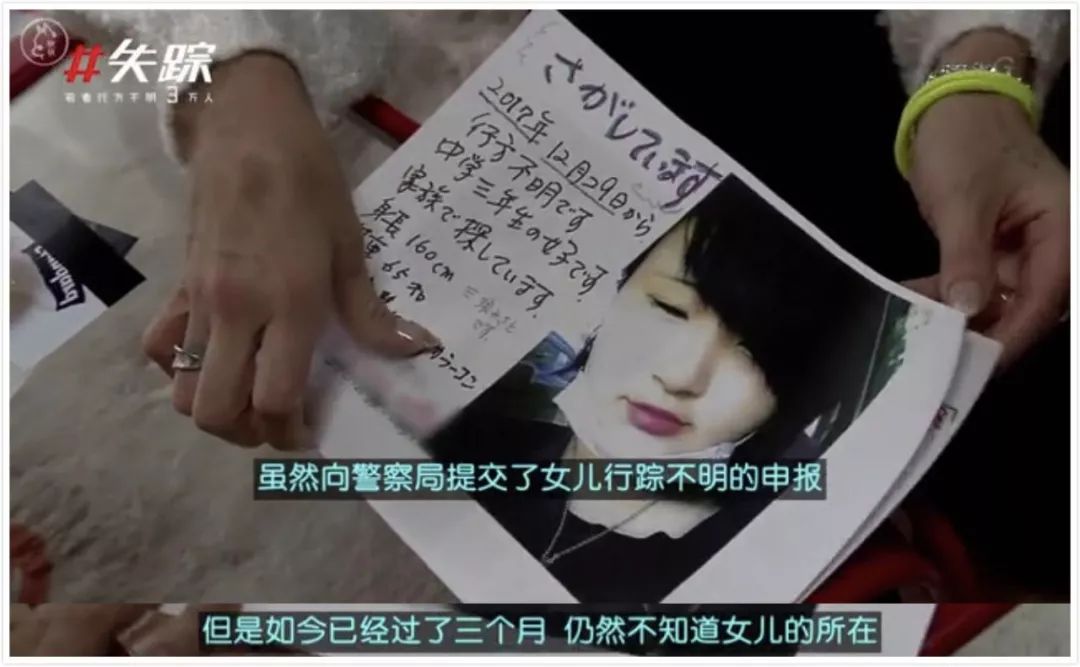

虽然向警察局提交了女儿行踪不明的申报。

但是如今已经过了三个月,仍然不知道女

儿的所在。

一个未成年女孩,通过网络认识陌生人后失踪。

看起来不过是普通的离家出走,但一点都不普通。因为这样做的年轻人基数非常大,大到在严重老龄化的日本,足足有3万多人。

33,156,这是来自2016年日本全国10岁以上30岁以下的年轻人失踪的报案数。

某一天,就会发生年轻人突然失踪的异常情况。而且是持续长时间的失踪。

她们到底去了哪里?

NHK刚刚播出的一部纪录片《失踪,日本下落不明的30000年轻人》,给出了答案。

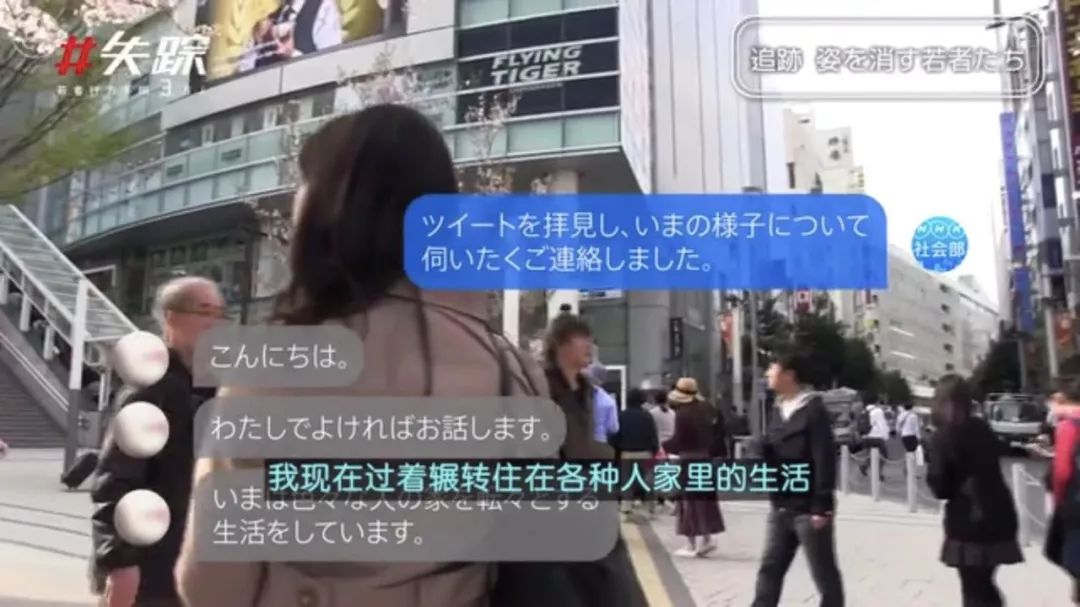

仅凭简单地和陌生人联系上,便消失不见的年轻人,

是我们从未遇到过的新型失踪

。

它揭示了年轻人逃避家庭和现实的另一种方式:用过网络向陌生人寻求庇护之所,断绝和亲人、朋友的一切联系。

NHK追踪了失踪年轻人的行踪,你会发现,它有可能也会发生在你我或身边人身上。

因为,今天,年轻人仍然在彷徨。

消失的年轻人

利津

利津今年18岁,是个稍显稚嫩、懂礼貌的少女,就读于关东地区的某个高中。为了考上国立公立大学,一直在拼命读书。但让人意外的是,这样一个好好学生,已经离家出走了一个月,辗转住在不同的男性家中。

消失的理由?受不了妈妈总说她学习还学得不够。

压力很大,不被认同,而且被妈妈严格管控,经常翻看手机,毫无隐私可言。

很感同身受,大部分饱受应试教育之苦的学生都经历过这种痛苦。那,不能跟身边的朋友聊聊吗?不好意思开口。反而觉得对陌生人比较容易和盘托出。

是不是句句情理之中,无力反驳?

利津在网上发了一条“谁能让我住”的消息,仅仅发出去5分钟,就收到了10条左右的回复,于是,她一个月时间里辗转住在了3个男人的家里。

“其实像这样联系上,他们都想要发生关系。在身体还是精神上都是对自己的伤害,但是一想到回家又会像以前,就觉得像现在这样也比回家好。”

唯

17岁的唯,和利津一样,是一位失踪的年轻人。高中中途退学,从神奈川的老家出走一个多月了。

母亲是护士,关系一直不太融洽。直到有一次,

妈妈说,“你不要再回来了。”她就真的不回去了。

这一个多月,唯辗转于不同男人家里,也有过被性侵的经历。“就第一次愿意让我留宿的人后来开车来接我,在车上就强迫我。感觉像个好人,真是人不可貌相啊。”

最亲的人都不爱自己,回不去家,又没有去处,足够让一个人变得自暴自弃。“我找不到活着的价值,活着太痛苦了。”

20岁的莉香,

因为工作问题和家长发生冲突,

离家出走两个多月。

或许有些人会觉得她们消失的理由太作太矫情,有的理由甚至不能成为理由。完全能够正面解决或忽视掉。

然而在中国,这样“无故”失踪的年轻人并不少见。

前几天,新闻报道一名淮南市的大学生因为挂科2门,拿钱回校补考时又弄丢了钱,觉得无脸回家,离家出走,在外流浪了9年。

不就是丢了钱,至于吗?可能至于。也许他家境不好,补考的钱对于这个家庭来说就是巨额支出,而羞于再向父母要钱。别人认为完全可以补救的问题,在他这里就是天大的难题。

类似的社会新闻比比皆是,要么是学习压力大,要么是被家长教训了。

消失之后

会过得更好吗?

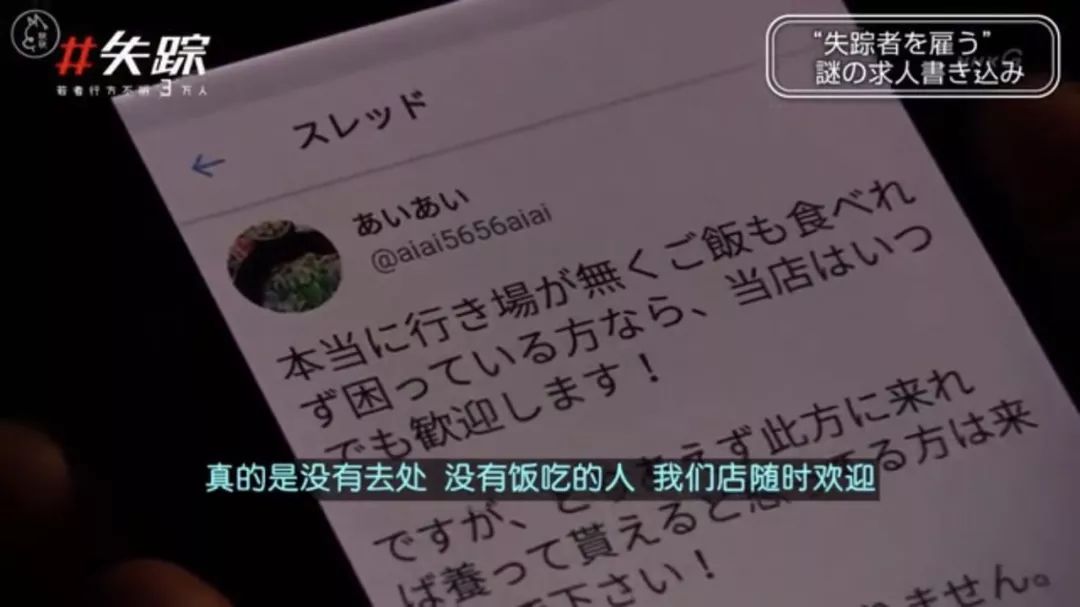

就在这些失踪的年轻人打着#出走少女##离家出走##提供住宿#等标签在社交网络寻求帮助时,

有些店会主动搜寻这样的帖子并回复:

“如果你真的没有去处,没有饭吃,我们店随时欢迎你。”

这其实是一条雇佣信息。在长野县一家居酒屋,一半以上的员工都是“失踪人口”,他们在店里打工,店长包食宿,也会给一定的薪水。

那些收留你的人都是好心吗?不,都是要付出代价的。

因为店里的营业时间是到凌晨三点,一般人不想干。因为店长招不到人,从哪儿招呢?打着离家出走标签的帖子,就成了他们的目标。

“我觉得真的走投无路的人,肯定会抓住我这里不放的。也不会抗拒长时间站着的工作。”

事实告诉我们:逃避虽不可耻,但真的没有用。

假如那位大学生没有选择消失和流浪,他应该会完成学业,拥有一份体面的工作,甚至是截然不同的人生。

假如这些女孩没有出走和被伤害,她们的幸福时刻应该会比现在多得多。

但是,就是没有假如。

日本每年要消失几百万人。

有100万人变成了蛰居族。他们不社交,不工作,长达数年蜗居在自己的房间里,终日闭门不出,和朋友断绝联系,渺无音信。

另外几十万人选择离开家人成为流浪汉,甚至慢慢丢掉了自己的身份,成为无名氏。

你可否听说过“消失文化”?

另外还有3万多年轻人,选择了依靠网络旅居陌生人家里。

他们或是父母离异、考试失利、感情创伤,或是失业或求职失败,不愿意面对社会和家人,最终选择了消失。

中国虽然没有拍出这样的纪录片,但也足够让我们警醒。

因为这个世界上的年轻人总是相似的。

也会因为失业失去经济来源,因为没钱交不起房租,因为行业不景气求职失败而产生挫败感,因为处理不好人际关系而产生劣等感。