这是一个全组一致认为非常魔鬼的名字,但是因为很魔鬼所以用起来就很好。编辑部的妇女节特辑是大家一起来聊自己的女(性)朋友们,也许没有那些经济、政治和文化的贡献可以庆祝,但始终是一个个爱的个体,生活在这个真实的世界里。

Moira:

当我想到要写这位朋友的时候瞬间想起了一个遥远的故事。(其实也没有很遥远)

在无聊的高三的某个无聊的一天,那天我穿了一件绿色的稍微有点短的衬衫。那天下午像往常一样,我在课间梳那一头在数学课上被挠乱的头发。吃晚饭的时候朋友F说,ex(我们就叫他秋衣男)拜托她提醒我下午梳头的时候因为衬衫太短有点“露出来了”。

我当即气炸,但还是气鼓鼓地吃完了一碗米线。走回教室之后我怒不可遏地向刘女士(也就是我所要写的这位朋友)一顿怒喷。刘女士听完后表情非常复杂,在我正以为她要开始妙语连珠的时候,她拍桌而起,走到正在和现任女友调情的秋衣男跟前,拍了下他的肩膀无比平静地说道:“你脸露出来了。”

这件事情现在想起来还是会“哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈”,但是今天和她说到这件事情的时候她居然不记得了!

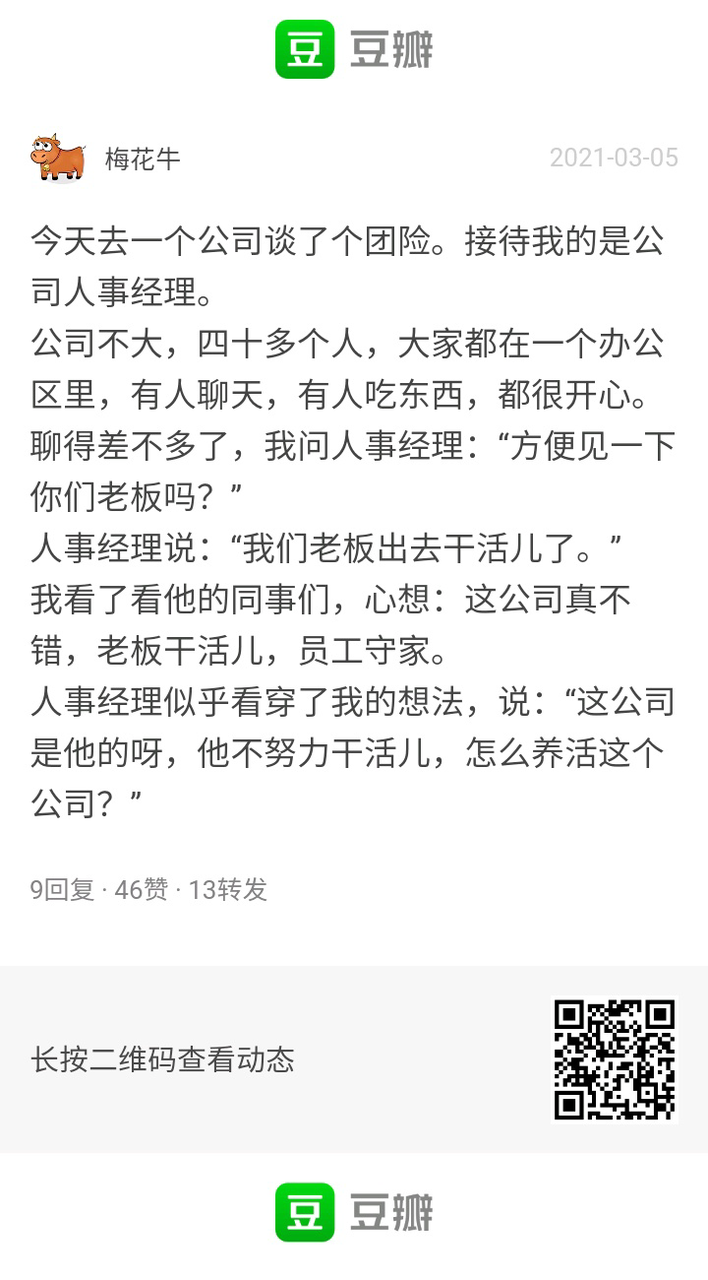

这就让我又想到了一条古老的朋友圈:

2020年3月1日

我在这里歌颂我的朋友刘女士,她有着卓越的文学创作能力和令人惊叹的体力与方向感,常常在我催稿无数而她负债累累的情况下给我烤出难得一见的小甜饼(甜文)虽然总是在高潮部分戛然而止,她基本上为我ooc了所有我爱的美貌的英国男人,并且总是对我遇美人就发的嚎叫表示无限包容即使经常伴随着辱骂,这也很容易理解毕竟我每每大骂傻逼厌男都要她毫无怨言地听下去。就这样我还我还总是压迫她给我写小甜饼,并且每每强迫她在天气变暖的时候中断所有要死人的文学创作。都是我在奴役她。我不是人。

但无论怎样,她死之后都要我去收尸,然后她嘱咐我把她的骨灰做成黑胶唱片(即使我无数次威胁她要把她骨灰撒大海)。既然都开始谈死不死的问题也就没必要非要计较一块饼。昨天我终于见到了刘女士并且殴打了她。一路上只有两棵玉兰树开了花。我们最终看的就是这样的花。可是,还是像我很久之前就写过的那样,她是普罗米修斯为我留在人间的火种,是我见过最坚韧的人。是永远也不会扶我起来但永远愿意给我拥抱的最好的人。

就算她永远也学不会怎样保存玫瑰花和各种花,我也愿意总是送花给她,再帮她把枯萎的花朵安置回泥土里。但是上帝作证,刘女士到今天为止还欠我两块半甜饼,希望我死之前她能还上。

突然发现写这条朋友圈的时候是疫情之后的那个春天,疫情是我们从高三认识以来分别的时间最长的一次,然而就算生活在一个下坠的世界,春天总是会无理由地来到,就像玫瑰花是毫无理由地绽放。今天又一起出去,春天还是来了,一切都像理所当然。

(响应和编辑的要求补充一段刘女士的朋友圈:

2020年2月21日

我在这里歌颂我的朋友颜梦,她有着卓越的资料获取技术和强大的生活自理能力,常常在日常生活中给予我无私的帮助,基本上承担了所有我懒得去做的工作,并且总是对我遇事便发的尖刻讽刺提出听起来不那么友好但饱含善意的提醒,这也很容易理解毕竟如果我被枪击了还要她去收尸。就这样我还我还总是不给她写小甜饼,并且每每强迫她第一时间浏览我新写下的悲剧故事。我不是人。

这是她送给我的花,那已经是一个月以前的事了,我并不知道它们的名字,也忘记了她是否曾向我提起(对,我还常常忘记我们对话中的一些细节),但我记得她告诉我它们让她想到“琉璃世界白雪红梅”。它们也让我想到了。那一天很冷,但没有雪,后来下雪了,我仍然没有再见到她。

花在逐渐干枯,我不知道拿它们怎么办。

颜梦约我三月去看樱花而我是一个悲观主义者,一切都像是河两岸,我和她,合理与现实的生活,永远隔着一江水。我不敢说三月,也不确定樱花的花期,但是,等到终有一天我们再次见面,那么,无论是什么花,我都是愿意同她去看的。

关于她实在是有太多可写,可是总是太过私人,不是不能写,但总觉得没什么必要。

也许一种健康的爱会为人带来更为健康的生活状态,这种健康不是物理意义上的健康,而是打开作为现代人的外壳而无惧被伤害,总是愿意给任何人所有的真诚;不是获得安全感,而是慢慢滋生出一种再也不会不安的power,来更有勇气地在壕堑中忍耐。

Carina:因为时间线过于混乱所以加密了的叙述

放寒假的时候我和她说,一直很想拍婚纱。过年之前她跟我说租了一套,问我要不要拍。我不会化妆,她简单地搞了一下妆发,带着她的妹妹负责打光,我们就出门了,我牵着她妹妹,非常贤妻良母的样子,还遇见两个惊愕的高中男同学。她妹妹从我们化妆的时候,就拿着个卡片机各种拍照,还问我今晚几点回家。“你想要我早点回去还是晚点回去?”“晚点。”她撒娇。

我还记得某个人拍我的时候,一开始是初中毕业旅行,一些很青涩又比较僵硬的照片hhh 后来是高中在咖啡店,对方举起相机之后又很紧张地说:“不行不行,下次再拍吧。”让我感觉我实在是个很难被捕捉美的人。

我们很随意地去花店买花,她妹妹抱着我的头纱,尽量让它不拖在地上。她引导我做一些姿势,或者某些神情,是我面对相机的时候手足无措摆不出来的。我觉得拍的很好,她时常给我发很多原片让我挑选,有时候我感觉相片能够看出摄影师更能抓住谁的灵魂。于是我要说,我觉得她能够get我,而且在很多人里,也更能get我。

本来写这个话题的时候是想到一些瞬间,比如遇见某个人,她默默地牵起我的手,等到他们擦肩而过,她又轻轻放下,就是那种很安稳的支持的力量,或者是我们刚刚开始谈心的时候,那些回忆太难描述了,我问她要不要来写这个话题,但我觉得有那么一丢丢煽情以至于很难下笔。她说:嗯 我也。结果一打开就写了很多东西。

一开始我们有家长参与的会面是去拜访一位副校长(她非拉着我去的2333),她爸穿过半个城市来接我,然后再穿过半个城市去那位校长家。那晚我想起了王菲的《乘客》:坐你开的车,听你听的歌,我们好快乐,第一盏路灯开了。然后我记得,那晚我和她在月亮下拍了倒影,她刚刚剪了短头发。

后来见面大多数是我爸来接我,顺便送她回家。假期有一次我要去深圳和香港,临出发前她说有事要见我,于是我估了一下时间就去了。我妈问:你穿成这样去见她,她不会说什么吗?嗯我穿了T恤配裤子,我觉得没有什么啊。然后她说想来家里吃饭,我爸妈也问怎么还没有带她回家吃饭。hhh之类的。

拍完婚纱那个晚上,在日料店吃完饭换婚纱,拉链拉不下来,她进来帮我拉。她妹妹很着急地在卫生间的门上扒拉,问我们在干嘛。吃饭的时候又要我们两个面对面头靠头,于是我们任她摆弄把额头贴在一起,她又问:你们怎么不伸舌头?

好家伙。我爸到了,我真怕她妹妹在车上胡言乱语。好在小朋友安安静静地坐到家了。

换衣服的时候C1+说:“哇喔,私房照。”

常井项:

原本是妇女节,想着为女性服务,准备以打扫卫生为代价,让鱼帮我完成这期稿子。(是个稳赚不赔的生意没错,毕竟平时卫生也就是我打扫。)等我把几袋垃圾扔出去后,回来发现鱼一共写了半句话。一问才知道,原来由于品德过于高尚,她竟然不知道这东西应该写来夸自己还是批评自己。我说鱼同志,这都妇女节了你还批评自己?鱼问我有什么可夸的。我说那有ABCDEFG……

总之事情就是这样,如果不是我得了腱鞘炎,我一定会详细地把这ABCDEFG写出来。可由于我患上不治之症,只好缩略成一串字母。说难听些,我是在应付上司(和编)派发给我的工作,说好听些,我只是使用了一些家庭内部的秘文。(其实也有些舍不得,私下里觉得破译的工作肯定要写成别的东西,写在推送里总感觉很亏。)不管怎么说,希望一年里还是有那么几天,我们无限向内坍缩的生活,也能因为他人看不懂或无法理解的ABCDFEG而偶然支撑起来。

如山清:

昨天和女友去某个公园,正在门口排队之际,发现她已经被工作人员唤走,进了快速通道。进去才晓得原来这是妇女节的特殊待遇。

一开始却不是那么愉快的,被小可爱嫌弃完全不会拍照(主要是指不会拍她)。我只好解释这种事情是一回生二回熟,就像从很多年前把黄铜兔子当作生日礼物,到现在挑眼影盘送,我还是有些许进步的(虽然眼影盘还是三山帮我参谋的)。说着说着草丛里突然冒出两只兔子,于是我就追兔子去了。

大约再过一个半月,在一起的时间就满2000天了。刨除高中时期,剩下的时间全是在异地恋。老实说,我对个体之间的关怀总是抱有着悲观的态度。人们大声诉说很容易,想要相互倾听却很难。人们选择随机而短暂的关系很容易,想要达成相互介入生活的关系却很难。

所以,我们在最初无论如何也想象不到,我们彼此会对对方的生活介入如此之深,如此长久。坐在长椅上,将头倚在她的肩上,变成了很自然的动作。牵着手,闭着眼睛吹着风,不说话也不会感到尴尬。

日常生活将会充塞我们所有的人生,而那些高光和低谷不过是偶尔的调味剂。我独自居住的时候,时常体会到日常的乏味。幸运的是,电波也足以让我们彼此分享对于生活的吐槽,并在某一种意义上,共渡一段时光。一段略有缺憾,却能感受到幸福的时光。

结语

如编的故事好甜好治愈,发出土拨鼠拨土块的声音。我总觉得这个话题过于私人,以至于让我很没有安全感,这种不安全感让我不想把推送发出来hhh老板总把这种不习惯归结为他的岁数比我大。最后在“今天这个节日 推送是必然要今天发的”和“今晚有古琴课 再不改就来不及了”的心态交织下,删删减减挪走了一大半的东西。尽管如此,我还是感到紧张。结尾用一个小故事敲打一下老板。