今年5月9日是作家琼瑶和皇冠出版社创办人平鑫涛结婚38周年纪念日,但平鑫涛已卧床住院400余天,琼瑶在脸书上公开平鑫涛罹患的是“血管型失智症”,病因是脑部血管有栓塞造成,而非一般的阿兹海默症。

面对丈夫的病情琼瑶一直都很正向、积极,平时照顾丈夫的生活起居也不嫌麻烦。琼瑶透露她每天会问丈夫三个问题,「你好不好?」、「你有没有不舒服」、「你爱不爱我?」直到某一天,她改问丈夫:「有一个人,名字叫做琼瑶,你知道她吗?」没想到丈夫竟困惑回答:「不知道!」让她顿时怔住,「剎那间,四周所有的声音都消失了,天地万物全化为虚有!

本文收录的三篇日记,均全文转载自琼瑶脸书——

2014年,对我来说,是多事之秋。年初,我还忙着在写我的新剧本《梅花烙传奇》每天工作十二小时,电脑整日开着。虽然忙着写剧本,对鑫涛的身体,也时时刻刻在关心。自从他嘴唇上的小痘痘,演变成了一场大病,我对他身上任何小毛病,都不敢轻忽。他呢?却关心着我的剧本,每集必看。因为我一忙起来就忘记喝水,他准时把我的杯子注满水,不厌其烦的提醒我喝水。

因为他的身体不佳,我生怕他生病,我就不能工作。所以天天赶工。就在我写得如火如荼时,著名的「侵权事件」发生了!我的原创剧本《梅花烙》居然被内地的一个文贼全部抄袭,并且拍摄完成,即将在湖南卫视播出!这个打击来得太大太猛,我被迫停止已经写了45万字的剧本。琇琼从内地火速赶回家研究对策,我急忙连络湖南卫视还想挽救……这一连串的事情,我并不想让鑫涛知道,对我而言,只要他健康,就是我的幸福!其他的事,如果我能应付,我都想自己应付!但是,在整个过程里,如何瞒得住他?湖南卫视不顾和我20年的合作关系,照常播出,我写给广电总局的公开信,等了十天也没结果!只剩下最后一条路,要不要打跨海官司?那晚,我们全家聚集在我卧室里讨论,大家对这官司的胜算都不大!而且,打官司劳心劳力费时又伤神,万一输了,我一定会沮丧到崩溃的。我们每个人都很犹豫,此时,鑫涛忽然大声的、剧力万钧的说了一个字:「告!」

我们大家惊愕的看着他,只见他满眼坚定,那股正气和力量,充斥在整个房间里。他说:「不告,我们就是输定了,告了,我们总之采取了行动!如果正义不在我们这边,而在那个文贼那边,输的不是我们,是内地的法律!我们要赌一赌这世间还有没有正义?不能不战而降!万一我们输了,也要抱着虽败犹荣的心态来接受!」几句话说得我们心服口服,中维接口说:「告!」琇琼大声说:「告!」我最后说:「告!」

那件官司开始打了,其中各种曲折和经过,我的读者和朋友都知道,这儿就不再多说。那时,我万万也没想到,这就是鑫涛帮我做的最后一个决定,一个最正确的决定!在我忙着打官司,心力交瘁的时候,鑫涛的身体状况也屡屡出问题,我一支蜡烛两头烧,我后来在文章中常说:「我在和时间赛跑」,其实,不是指我的时间,我还充满战斗力,我还健康。而是鑫涛的时间。他那时,常常做重复的事情,例如一再去对琇琼说:「我老了,没办法保护妈妈了,这场官司,你要把握好!千万要保护妈妈!」说了一次,第二天又说一次。

他能写一手好字,这时,他的右手开始发抖,写的字越来越丑,有天,他对我很忧愁的说:「我的字变丑了,写一行字,不知道怎么会越写越小?」我研究他的字,心里有了警觉。可是,总没人因为字写得退步了就去看医生吧?我保持观望态度,对他丝毫不敢松懈,然后,有一天,他坐在他的电动椅上看稿,忽然对我说:「这篇稿子我每个字都认得,但是,整篇文章在说什么,我怎么看不懂呢?」我心里一跳,立刻跟淑玲说:「去帮他挂号,他需要看医生!」挂那一科呢?我又上网查资料,然后我说:「脑神经内科吧!」

当天,他就照了很多片子,做了断层扫描。医生说一星期后看报告,在这等报告的一星期里,他的脚越来越无力,需要拐杖才能步行。到了看报告那天,我陪他去医院,医生拿着电脑,叫出他的片子,告诉我他发生了一次「小中风」,并且指出那个中风的小白点给我看。我心想,小中风还好,千万别是「失智症」!那才是我最怕的病!然后,医生指示,继续做复健!

那年十月,他忽然写了一封信,要我帮他打字。我一看,是一封给儿女的信。再看内容,竟是交代他如果病到昏迷不醒时,不能做的各种医疗行为。 (和我写给儿子儿媳的信类似)我看了,深为赞同,但是对「昏迷不醒」四个字很有意见。我说:「昏迷不醒可能还能救,改成病危如何?」他说他是参考叶金川给儿女的信写的!我要怎么改就怎么改,我就帮他打字帮他改了,关于医疗部份,其实只有两点,是这样写的:

一、当我病危的时候,请不要把我送进加护病房,我不要任何管子和医疗器具来维持我的生命,更不要死在冰冷的加护病房里。

二、所以,无论是气切、电击、插管、鼻胃管、导尿管……通通不要,让我走得清清爽爽。

后面就是身后事的交代,跟我的看法不谋而合。我赞叹的说:「你写的也是我想的,我也要写这样一封信给我的儿子,让他照这样办!」后来,我真的写了,只是,我把所有的理由都写出来,让大家正向思考死亡。明白「死亡」不可怕,可怕的是「不死不活」,可怕的是「生不如死」,可怕的是「苟延残喘」,可怕的是「加工活着,却什么都不能做!」我那封公开信,其实是深受鑫涛影响而写的!

然后有一天,他把三个儿女都叫到可园来,要跟他们「深谈」。他在交代后事,我就避开了。那天,他和儿女相谈甚欢,我听到他们一直嘻嘻哈哈的。等到儿女离开后,我问他:「他们对你那封信的看法如何?」他笑着说:「我的儿女是走在时代前端的,他们比我们这一代更前卫!当然全部接受了,都说会依照我的指示去做!」我想想说:「可是,你是不是也该给我一份?你还有没有想添加的部份?要写就写清楚一点!」他看了我很久说:「给他们,是不信任他们!到底跟我生活最久,了解我最深的是你,不是他们!所以一定要写出来让他们照办!你我之间,还需要我交代吗?你不会让我『不死不活』的!你要学会的,就是到了我走之后,你必须坚强的活下去!」我说:「你死之后,你还管得到我吗?你现在要学的,就是如何让你自己健康,免得到时候让我活不下去!」他搂着我,很感性的说:「老婆,很多事是岁月的问题,不是我们能够控制的!你只要答应我,以后再也不要帮我开刀,上次刀真的太辛苦了!不开刀,不插管,让我自然的走,然后你坚强的活着,继续你的写作,就是我们相爱这场最完美的句点!」这种谈话让我想流泪,尽管我知道死亡是人生必经之路!现在回忆起来,这段谈话字字句句,对我有如刀绞。

鑫涛是个非常爱看电影的人,我曾经称他电影疯子。有次,我们飞了二十几个小时的飞机到了伦敦,他第一件事就是找电影院。我惊愕的问他:「你把我从台北的家里,辛辛苦苦弄到伦敦来,却要我进入一家电影院,看没有中文字幕的电影?」他振振有词的说:「台北的电影会剪片!这儿不会!电影有画面有音乐有演员,就算你听不懂,也看得懂!」这个疯子设计的可园,怎么可能没有看电影的地方?我们的地下室,就有一间只为我们两个设计的视听室,等于是个小型电影院,有八十吋的萤幕和环绕音响。每晚十二点,我就不许写剧本,因为午夜场电影要开始了!这是他最快乐的时候,我们并排坐着,品着茶,看着淑玲从各个出租店租来的DVD。只要看到一部好电影,那晚就是最幸福的晚上!两人都会很满足。 2015年春天,鑫涛虽然一直在复健,也一直在针灸,他却变得比较沉默。晚上看午夜场电影时,他会突然把片子停住,问我:「前面演些什么?我怎么看不懂?妳先帮我解释一下!」

这些都是警讯,我无法忽视,却不敢面对真相。然后有一天,他对我忧郁的说:「我什么都不缺,可是我觉得很不快乐,怎么办?」我的心猛然一跳,他是个充满干劲的人,是个充满活力的人,是个非常乐观的人,居然跟我说他不快乐!我有点耽心,我打了一个电话给他的大女儿平莹,平莹说:「皇冠有个作家蔡佳芬,在荣总『老年精神科』当医生,让他去看看这位医生吧! 」淑玲没有耽误,立刻去挂蔡医生的号,才知道这位医生的病人多得不得了,好不容易挂上号。蔡医生诊治了鑫涛。这时,我们才知道,所谓「老年精神科」也包括「老年失智科」。

那天,我还在忙着官司第二审的事,鑫涛和淑玲看病回来了。鑫涛一进门就对我笑着喊:「老婆!医生详细检查了,还做了扫描,说我没有阿兹海默症!你放心啦!」我对他笑,去看淑玲,淑玲对我使眼色,等鑫涛离开后,才悄悄对我说:「蔡医师留了她私人电话给你!要你今晚打电话给她!」我的心一下子沉进地底。不要!我的心在呐喊:「千万不要!什么病都可以害,就是不能失智!」我母亲失智的情况,瞬间都涌现在我眼前。

那晚,鑫涛睡觉之后,我和蔡医生通了一个超长的电话。蔡医生说:「平伯伯确实没有阿兹海默症,他害的是『血管型失智症』,是因为脑部血管有栓塞所造成!」她仔细跟我解释这病的成因,我什么都听不进去。我问:「这就是人生最后的一站,是吗?」蔡医生坦白回答是!我再问:「他最后会把他生命里所有的人和事都忘掉,是吗?」蔡医生说是!我问:「他会发现自己有这个病吗?」蔡医生说:「不会!除非你现在就告诉他,要不然,他根本不知道自己怎么了?只会认为自己老了病了!」我抽了口气说:「蔡医生,别告诉他!他一生要强好胜,如果知道真相,他立刻就垮了!我明天会去把所有关于失智症的书买来研究!不过,请坦白告诉我,他还有几年生命?」蔡医生说:「琼瑶阿姨,这是一条漫长的路,妳要有心理准备,你熟悉的那个平伯伯,会慢慢消失……还有几年谁都说不准,总之,这是一个不可逆的病,我已经开药给他,希望延缓症状,妳要准备跟这个病长期作战!还要给平伯伯各种支持!」我又问:「他会最后忘掉我吗?」蔡医生说:「不一定!所谓失智症,就是他忘掉的就再也不会想起来,这个病不会用他最爱或最不爱的人来排秩序,如果有一天他忘了你,你就不在他生命了!他不会再想起你是谁!这一天早来还是晚来,谁都不知道!」

和医生通完电话,我的身子软软的瘫在床上,过了好久,我才发现自己满脸的泪。我的心在绞痛,痛到我必须弯下身子,抱住自己。我开始哭,好在这间卧房里只有我,我和鑫涛结婚时,我已四十一岁,过惯了独自睡觉的生活。所以,鑫涛设计我们的卧房时,就设计成相连的两间,中间有门。我们各自睡觉,从他的床到我的床,一共距离20步。现在他睡着了,我就在距离他20步的地方哭,他不会听到我。我不知道我哭了多久,我也不知道我痛了多久,只知道,那种痛是要撕裂我的痛,把我撕成几千几万片的痛!在这强烈的痛楚中,我想着20步以外的他,我生命里的强人,将逐渐退化成婴儿!还好,他不知道!上苍给他的恩惠就是他不知道!

我起身,到浴室洗干净了我的脸,擦掉所有的泪痕。我对着镜子里的自己说:「你哭够了!该去看看他睡得好不好?从今天起,你每看他一次,就少一次!因为他正走向死亡,而且是用遗忘的方式走向死亡!这段路你得陪着他走,不能胆怯,不能退缩!这次和带状疱疹不同,那次即使他嘴歪了,他还会搂着妳,和你并肩作战!这次,他不会和你并肩作战,还会排斥你拒绝你,你得拼命拉住他的记忆!要哭,就在这间房里哭,走到他面前的,一定是个最快乐的妻子!一个只会对他笑的妻子!」我对着镜子练习笑容,第一次发现笑容也要练习!我笑得很丑很丑,因为眼泪一直涌出来,跟我捣乱。

然后,我打开房门,走过那20步,到了他的床前。他睡得很沉很香甜。我在床沿坐下,只是定定的看着他,这个既不漂亮,又已老迈,还患了失智症的丈夫!

我轻轻的抚摸了他的脸孔,俯下身子,我在他耳边轻声说:「我只请求你一件事,请你求你,把我排在最后一个,当你把所有的人都忘记了,最后再忘掉我!」

我知道他听不见我的话,他继续熟睡,我就继续的看着他。我不知道他明天会怎样?后天会怎样?明年会怎样?后年会怎样?我不知道他何时会忘记我?我忽然想起,有次跟他在车上吵了一架(原因忘了),我任性的要下车去独自走走!他不肯,我坚持下车,他只好让我在街边下车。我在街上逛到黄昏才回家,家里竟然堆满了无数鲜花,鲜花中,放着一张卡片。卡片上写着:

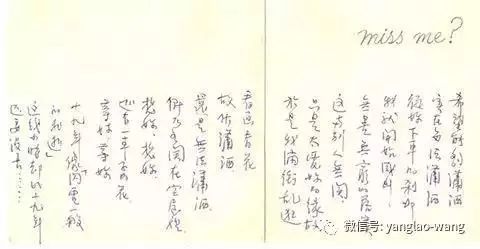

「希望能够潇洒,实在无法潇洒,从妳下车的刹那,我就开始感到,无尽无穷的落寞。这与别人无关,只是太爱妳的缘故。于是我满街乱逛,看画看花,故作潇洒,我还是无法潇洒!倒不如关在空屋里,想妳,想妳!还有一车子的花,等妳,等妳!十九年像闪电一般的飞逝,这几小时却比十九年还要漫长……」

我想着他曾写给我的各种句子,想着50年如一日,他对我用情只会越来越深,从未因岁月减少分毫!那个深爱着我的人,正在一步步离我远去。用遗忘我的方式离我远去,我想着想着,心在泣血。无法控制,眼泪再度落下来。 (待续)

琼瑶

写于可园

2017.04.12 黄昏

鑫涛住院407日

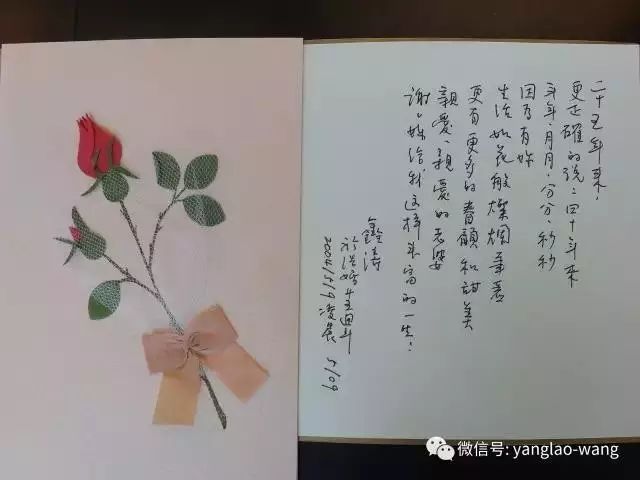

知道鑫涛失智的那夜,我整夜没睡,哭过痛过,无数次起身去查看他是否安好。和蔡医生通电话后,得到很多新知识。知道双脚无力是失智症伴随的失能现象。害怕他半夜起床会摔跤,我不敢关门,20步外的他,翻个身我都听得到。当他起床上厕所时,看到我在他床前吓了一跳,问我:“妳又失眠了?”我说是!搀扶着他去厕所,然后把他安排上床,他说:“妳快去睡!每天睡这么少,妳要把自己身子弄垮吗?”我知道他迟早会忘掉我,心里很害怕很痛,我依偎在他身边躺下,说:“你很少对我说亲热的话了,说一句给我听好不好?”他昏昏欲睡的摸摸我的头发说:“老夫老妻,还要听亲热的话,现在想不起来什么话!”我说:“那就喊我一声『亲爱的老婆』吧!”他在我额头吻了一下,睡意矇眬的说了句:“亲爱的老婆!”然后就睡着了。我看着他熟睡的脸,低语:“亲、爱、的、老、婆,只有五个字,你别忘了!我,是你『亲、爱、的、老、婆』!”

我对自己的悲悯只有那一夜,到了早晨,我已经振作了起来。我知道,漫漫长路开始了!我要用所有的正能量,来打倒我心里的负能量!我要支持他,陪伴他,让他快快乐乐的走完最后这段岁月!我必须帮他找一个看护,24小时守着他!我有很多很多的工作要立刻展开,没有时间来悲伤和自怜!那时,他非常嗜睡,吃完早饭没多久,看看报纸就在躺椅上睡着了。淑玲赶紧去买书,我把中维、琇琼、可柔、可嘉都叫到身边,我郑重的告诉他们:

“爷爷失智了!我需要你们每个人的帮助,以后,无论爷爷做错什么事,说错什么话,你们都不要去更正他,更不可嘲笑他!他虽然失智,他还有自尊,千万不能打击到他的自尊!假若他要求做什么不合理的事,我们都当成是很自然的事,全力配合!如果他有无理的要求,我们也帮他去做!现在,他的人生有限,而且会逐渐失去所有的记忆!我们只能在他全部失智前,让他快乐!对他而言,什么都不重要了,快乐才重要!让爷爷开心,让爷爷每天都能笑,就是我们的功课!你们能不能团结起来,帮我达到这个目的?”

琇琼第一个跑过来抱住我,可柔可嘉也上来抱住我,中维从来不会用拥抱来表达感情,只是对我恳挚的点头。我们四个女人紧拥着,个个都哭了。半晌,琇琼擦干眼泪对我说:“妈!妳放心,爸爸失智了,我们都没有失智!我们会用尽所有的力量,来支持妳,支持爸爸!我们一定会做到,让他有段最快乐的日子!”我含泪看着我的家人,从来没有一个时候,我那么爱他们,那么以他们为荣。

在我家,称呼是很凌乱的。我和鑫涛决定结婚那年,中维已经十八岁。我对鑫涛说:“要不要跟你结婚,我还要得到一个人的同意,那就是我的儿子!”鑫涛吓了一大跳说:“万一他不同意呢?”我坦白回答:“那就只好作罢!”鑫涛战战兢兢等答案,我去征求儿子的同意,谁知,中维只是问我:“你们结婚后,我要改口称平伯伯为爸爸吗?”我说:“不用!你有自己的亲生爸爸,平伯伯永远是你的平伯伯!你不用改变称呼!”儿子笑了,欣然说:“那就好!我只是怕改了称呼会不习惯!”鑫涛没料到如此容易过关,欣喜如狂。在他漫长追求我的岁月里,是吃尽苦头的,看尽白眼的,我母亲曾经用最刻薄的话来骂他,想把他赶出我的生活,直指他是损坏我名誉的“罪魁祸首”!母亲的话说得也有理,那时的社会对女人太苛,对男人太松!在那段漫长的时间里,他历经各种屈辱,打死不退,其中的曲折和过程,非常惨烈。即使我写了《我的故事》,也把那段轻轻带过。我常想,大家怎样骂我都没关系,只要不伤害到他。

话说回头,我们结婚后,中维继续喊他平伯伯。可是,琇琼嫁进我家,就喊他“爸爸”,喊我“妈妈”。到了可柔出世,我的称呼一下子就跳成了“奶奶”,他也变成“爷爷”了!那天,我把鑫涛失智的事,告诉我的家人后,就要把真相告诉他的儿女。我想,我会像对我的家人一样,把他的三个儿女拥在怀里,我们可以一起哭,一起痛,再一起振作起来,陪着鑫涛走完他生命中这最后一段路!这个“逆流而上”的强人,以后连“顺流而下”恐怕都是很艰难痛苦的路!