张小龙终究不是神。

他可能是全中国99%的互联网人的梦想,是微信的缔造者,是简洁孤独的产品之神,然而被绑在腾讯的战车之后,终有一天,孤独要向商业妥协,简洁会因流量而繁芜。

昨夜可能是一个让全国自媒体工作者都无法安眠的夜晚,造就微信深度使用粘性决定性的功能之一——公众号系统迎来全面改版,之前江湖上的很多传言得到实现。

这些自愿或被迫来了把凌晨4点奋斗逼体验的自媒体工作者们,可能第一时间想到的不是今后会有哪些影响和要如何应对,而是终究明白了一件他们早该明白却一直也不愿承认的事实——

终究是没有什么独立的自媒体。

不管你如何呼风唤雨坐拥万千粉丝,平台资本一个底层逻辑的改变就会决定你的命运。

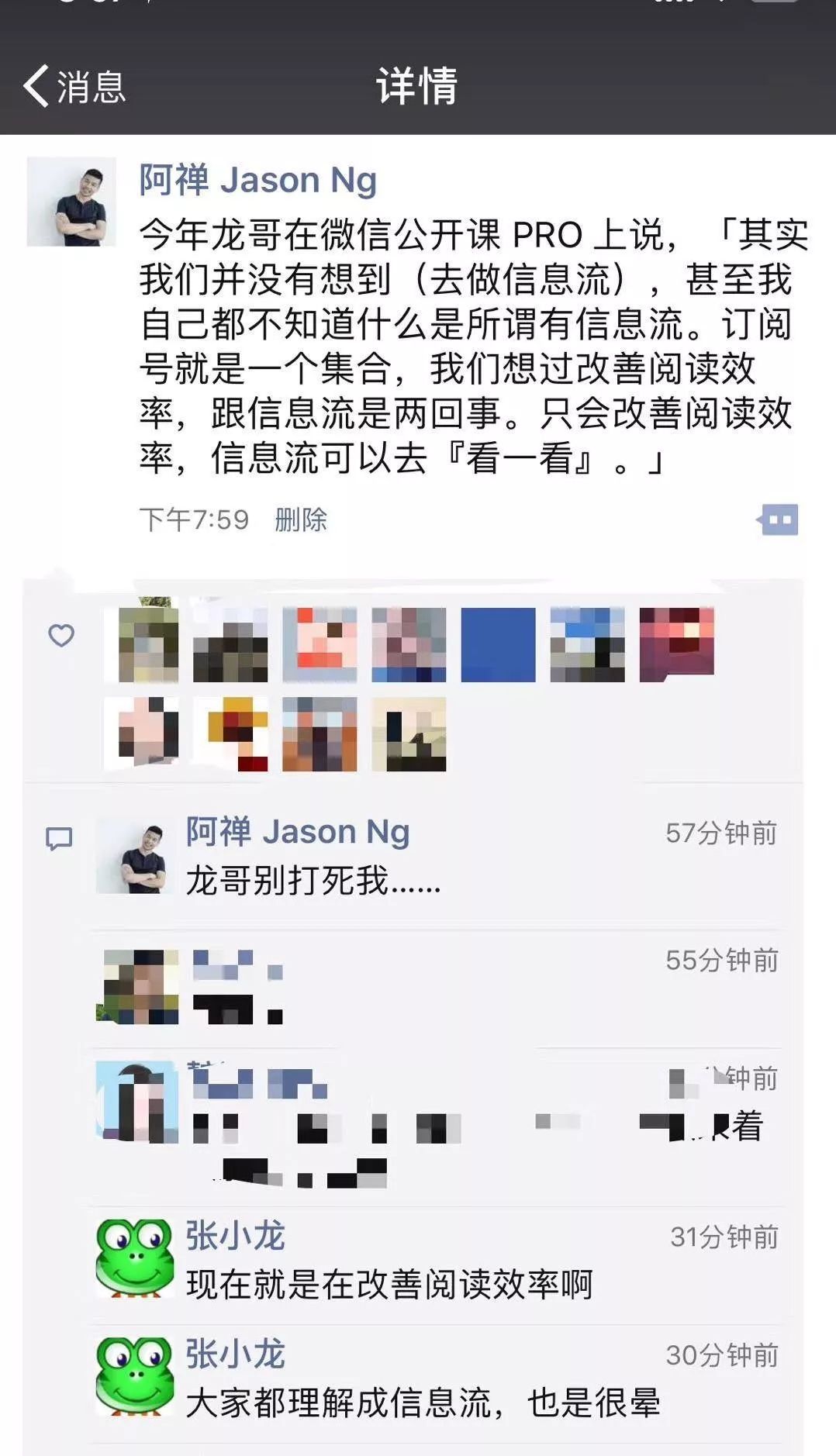

江湖早有传言,微信要应战头条,将公众号改造成信息流模式,但张小龙早前亲自否认,让很多人放下了心。本次改版消息出现之后很多人第一反应就是公众号变成信息流,感叹张小龙也食言。

其实从目前的情况看,新版公众号模式与头条式信息流还有一线之差,变成了和头条一样彻底以标题热点为导向,但还没开始采用流量分发机制。然而这一线究竟会不会迈过去,最大因素可能不在张小龙,而是在让腾讯头疼的另一位张先生那里。

中国的社交媒体平台一直有一个噩梦,从博客人人网微博到微信知乎,每一个平台做大了之后都只能看着别人在自己地盘上赚钱然后干瞪眼。那些流量大V知名博主和第三方广告商这些年靠着平台赚的盆满钵满,然而壮大之后不但不知道感恩回报,往往还想自立门户引流别处,简直可恶之极。当年强盛一时的微博就差点因此折戟。

最终解决这一问题的人,是后起之秀张一鸣。

在原本的社交媒体平台上,用户要么围绕兴趣热点转,要么围绕人转,人和兴趣热点相结合,就会产生流量中心,产生大V,这样的演化链条平台很难深入干涉并从中获利。

崇尚算法和技术的张一鸣解决思路很简单,不管是兴趣还是热点,都由平台算法决定,同样的热点展现谁的内容,也由算法决定。内容生产者没有自主引流的权利,用户受众也不需要操心该选择什么,算法已帮你把一切打理好了。

这就从底层逻辑上革了大V们的命,让内容生产者只能甘心为平台打工生产信息。

无数的信息造就了头条,也让头条接入的广告得以混杂其中并伪装成有用信息推送给用户——这就是造就头条广告年收入超20亿美元的本质。

那么算法到底是什么呢?技术男张一鸣当然会告诉你算法是无罪的,其它无可奉告。

不同于干了多年苦活累活既没上市也没赚钱的王兴,1983年出生的张一鸣所选择的创业赛道真正切入到了这个时代的本质——

一个人工智障的时代即将到来,必然需要一些让生活在这样的时代更舒适的产品。

正确的赛道选择加上独到的理念让他的崛起超越同辈,也让头条成为了唯一有本钱独立跟BAT打擂的后辈。

靠着算法逻辑,张一鸣孵化出N多流量产品,并在头条之后最终诞生足够有资格和腾讯抢夺用户时间的平台——抖音。也促成了张小龙和张一鸣两代产品之神注定要来的对决。

或许产品之神们最终都忘了,抢夺用户时间并不是他们做产品的初心。

在很早以前,产品之神们是为生产力和效率而奋斗的。满足各种需求的软件产品曾深刻改变了我们的世界。

年轻时的张小龙以FOXMAIL成名,曾经的张一鸣也致力于解决信息效率问题。

然而在流量即资本的时代到来以后,越来越多的产品之神们最终只能选择做这样的事情——

如何抢夺用户的时间,让用户上瘾。

如今已经被各种互联网产品深刻改变思维和行为模式的用户们可能不会意识到产品提供者在自己身上下了多少功夫。譬如从引流端来说,成功的事件营销和商业热点没有偶然,往往是从传媒学心理学的理论层面策划,并精心设计爆发节点。野蛮生长的高手们在不停迭代着理论和实操方法,以至于初级从业者只要有一个月没上那么三节课交那么几回钱就已经完全跟不上形势发展,没办法升职加薪。

比起引流端的各种玄学,产品内部的依赖机制研究则科学的多。业内熟知的一个例子是腾讯等大公司做的眼动实验,通过仪器捕捉用户在使用产品时的眼动轨迹形成热力图,根据数据进行交互布局和转化植入。目前人性化交互机制的理论已经相当丰富,总的来说原则是用户操作成本越小越好,用户行为引导性越强越好。

当然,合格的交互设计只是入门基础,只能保证让人别第一时间就卸载你的产品。想最大限度的抢夺用户时间,必须要通过社交和内容等手段让用户上瘾。我们再拿之前分析过的抖音说说。

抖音的爆炸式崛起,让很多人津津乐道于其成瘾机制的设计。只有15秒的视频长度让内容和快感极易获得,循环播放和无法预知的模式,再辅以先进的交互机制,让人很容易不停的刷下去,并且不易产生挫折感——15秒很短暂,对这个视频失望了再换下一个就是。

头条则是以标题热点为流量驱动核心,以经过兴趣算法筛选的海量信息让用户致身于茧房之中,不断训练用户的大脑,最终形成依赖。

目前已经有数据表明抖音的活跃度已经超过了沉浸度较高的游戏均值,头条日活量也已超过两亿,据《经济学人》的数据显示头条平均使用时长已超过微信。马化腾和张一鸣在乌镇把酒言欢之后很快就公开对立。张一鸣开始布局社交和电商,腾讯再次启动微视,并有了这次公众号的大变动。

双方争的还是用户的时间归属权。

当代人的闲暇时间越来越少,光上班就算996钱也不够用,还要想办法赚外块,资本的劳动力淘汰威胁逼迫着上班族盲目进行各种低效的继续学习,劳损的身体需要想办法锻炼和修复,还要花时间社交和陪家人,能留给兴趣爱好的时间已然很少很少。

然而头条抖音这类产品将成瘾需求做到了极致。从这个角度说,

这类专注让人“杀时间”上瘾的产品压缩了当代人所剩无几的留给兴趣爱好的时间。

我们使用互联网产品并不是一个简单的行为过程,使用的过程同时在改变着我们的脑部结构和认知能力。关于互联网时代信息的接收方式对大脑神经突触和脑前额叶功能的变化医学界早有研究,我们之前推荐过的《浅薄》一书就有相关讲述。老生常谈的“碎片化阅读”其实也跟当代互联网人群普遍的脑部结构变化有很大关系。

生理上来说,对兴趣爱好的热情投入与多巴鞍的奖励机制有关。理论上高投入高回报是健康的模式。然而就像抖音的兴起一样,越来越多的互联网产品在设计上采用无节制的行为上瘾机制,并且从内容设计上不断降低着我们的精神快感获得门槛和投入成本。这会让很多原本需要高投入的兴趣爱好给人的获得感降低。这一问题已经受到精神疾病学界的关注,然而还并没有多少互联网公司反思这一问题。

这一切是为了流量。

互联网时代还是非常美好的,只是我们确实需要思考如何更好的利用和把握它。