号称“一张嘴就是半个歌坛”的汪峰,有首歌曲《北京北京》,里面有这么几句词:

如果有一天我不得不离去

我希望人们把我埋在这里

在这儿我能感觉到我的存在

在这有太多让我眷恋的东西

1971

年出生于北京的汪峰,应该是有北京户口的。所以,他不仅有资格在北京买房子,未来也不用发愁在北京买墓地。

但如果你只是一个北漂,社保

5

年之后你或许可以在北京买房子(资格有了,钱呢?),至于将来能不能埋在北京,就很难说了。

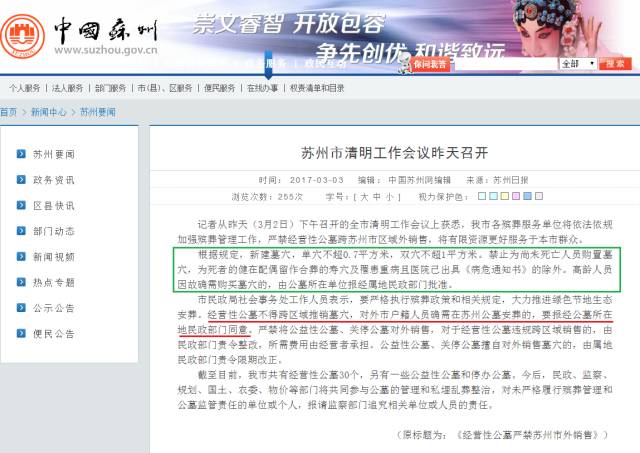

这两天由于清明节临近,媒体把一则“一个月前”的旧闻翻了出来。

3

月

3

日的时候,“苏州日报”发布了一个消息:

3

月

2

日召开的“全市清明工作会议”上,做出了以下几点新规定:

1、经营性公墓不得跨区域推销墓穴,

对外市户籍人员确需在苏州公墓安葬的,要报经公墓所在地民政部门同意。

严禁将公益性公墓、关停公墓对外销售。

2、

新建墓穴,单穴不超

0.7

平方米,双穴不超

1

平方米。

3、禁止为尚未死亡人员购置墓穴,为死者的健在配偶留作合葬的寿穴及罹患重病且医院已出具《病危通知书》的除外。高龄人员因故确需购买墓穴的,由公墓所在单位报经属地民政部门批准。

“苏州日报”称,这样做的目的是“为了将有限资源更好服务于本市群众”。

苏州目前有

30

多个经营性公募,由于上海等地居民涌入,苏州的墓穴面临

5

年内销售一空的窘境。此外,按照单位面积计算,苏州墓地的均价已经达到了住宅均价的

5

倍。

以前,每到清明节我们会看到“死不起了”的吐槽,因为各地的墓地均价都超过了昂贵的房子。

今年苏州的“丧葬新政”则告诉我们:不仅仅是“死不起了”,对于漂在大城市的“非户籍常住人口”来说,死后很有可能在大半辈子居住的城市里“无立锥之地”,

因为你没有户口,就没有“坟票”!

我无意于批评苏州的“丧葬新政”,他们在资源不足的情况下,首先保证当地居民的利益,无可厚非。

造成当今国人“活着买房难”,“死了埋葬难”问题的症结,还是公共资源的分配问题、城镇化的方向问题,当然还有观念问题。

在城镇化上,政府的态度是:力促大中小城市均衡发展,并通过一些政策来引导人口合理流动。但问题是,中国的城镇化最终走了一条“大城市化”的道路,而且只催生了北上广深四个一线城市。

原因何在?说到底还是不能均衡地分配发展机遇和公共资源。城镇化的导向,和最终配套政策是背离的。

中国公共资源分配的不均衡,可以通过一个排名看得非常清楚:

根据“复旦大学医院管理研究所”公布的

2015

年度中国医院

100

强,中国最好的

100

家医院有

22

家在北京,

19

家在上海,

9

家在广州。此外,重庆、南京各有

6

家,武汉、西安各有

5

家。也就是说,北上广三大城市,竟然占了中国优质医疗资源的一半;而上述

7

大城市,则占了中国优质医疗资源的

72%

。

100

家最好医院中,没有位于首都、直辖市、省会城市的,竟然只有

3

家(分别在苏州、青岛和温州)。作为一线城市的深圳,在医院

100

强上竟然交了白卷。

其实,大学资源、名校录取率、以及中小学优质教育资源,也都无一不向中心城市倾斜,在北京、上海参加高考被北大、清华、复旦录取的几率,是湖北、河南等省份的数倍、数十倍。

发展机遇的不均衡,公共资源的不均衡,造成了人口、资金的不均衡。同样是直辖市,天津汇聚的资金总量连北京的

4.5

分之一都没有。就连天津郊区的房价,也是靠近北京方向的高(武清、宝坻),远离北京方向的低(津南、滨海新区南区)。对于天津郊区楼市而言,天津都不是“太阳”,北京才是。

最近两年,国家调整了城镇化的战略,提出要“建设

10

个北京”,也就是增加一批“国家中心城市”,让更多的城市获得发展机遇,来平衡区域发展。比如去年年底就把武汉、郑州升格为“国家中心城市”,相信未来南京、杭州、沈阳等一批城市也会获得这种机遇。

凡兴一利就生一弊

,未来如果中国有

10

到

15

个国家中心城市,这些城市就会通过轻轨、地铁、高铁等形成一个个城市圈。我们曾经计算过,按照

70

公里的辐射半径,和深圳东莞地区的人口密度,

15

个城市圈就足以装下全国

14

亿人。也就是说,

未来

10

年,中国的三四五线城市将面临

10

到

15

个城市圈的“资源掠夺”。这

10

到

15

个超级“抽水机”,会把人、钱都集中起来,让更多的中小城市凋敝。

所以未来在大城市里,生存机会会更加昂贵,资源争夺会更加激烈。除非将来能通过科技发展(比如个人飞行器、

VR

技术等),实现城市的去中心化。而这,恐怕需要更长的时间。

中国文化里有“事死如事生”的传统,再加上祖先崇拜、风水学说的影响,所以对阴宅的重视程度甚至超过阳宅。古代中国人的最高梦想就是“生在苏杭、葬在北邙”。至于葬在大城市旁边,方便子孙祭拜,也是大家共同的愿望。

资源是有限的,

观念是跟风的,

货币是超发的,

保障是缺乏的,

心态是浮躁的。

担心被通胀洗劫,