中国历代典籍素称浩如烟海,汗牛充栋,一个人以其毕生精力也不可能穷尽,何况我们身处“智能互联”的时代,有那么多的现代知识与技能需要去掌握,能优游于古籍之中的时间毕竟有限。况且古文形成的年代毕竟距离我们已很遥远,文章中的遣词造句、思想内涵及所涉典章制度、人物地理已非我们所熟悉,对于一个不曾受过较多专业文史训练的现代人来说,往往不免望书兴叹,面对宝藏却无从入手。为此,一部优秀的选本乃成为爱好文史的人士修习古代文献的阶梯,清人曾国藩编纂的历代文章选集《经史百家杂钞》正是这样一部符合我们今人读古书需要的选本之一。

在清代,《经史百家杂钞》是继《古文观止》《古文辞类纂》之后,又一部流传很广、影响甚远的古文选读本。《经史百家杂钞》的编纂始于咸丰元年(1851)初,成书于咸丰十年(1860)。该书所选文章上起先秦两汉,下迄明清时期,按体裁分类编排为二十六卷,选录了包括政论、词赋、诏令、奏议、官箴、书牍、颂辞、祭文、碑铭、序跋、传记、叙记、游记、典志等历代文章精品七百余篇。是一部体式全备、取材广泛,熔经、史、子、集于一炉,集思想性、艺术性、致用性于一体。三者比较起来,《古文观止》是私塾读本,选文偏重文辞与文采,《经史百家杂钞》网罗选文的广博和深度则超过了《古文观止》。同《古文辞类纂》相比,《经史百家杂钞》增加了叙记、典志,在重视选文的文辞之外,除《古文辞类纂》偏重义理、词章、考据三条选文标准之外,更强调其选文的“经世济民”之用,认为“四者阙一不可”(《求阙斋日记类钞

》

),突出“文”与“道”的结合,其实用价值远在《古文辞类纂》之上。

《古文观止》(中华经典名著全本全注全译丛书),中华书局出版

《经史百家杂钞》,名曰“杂钞”,其实不杂,毛泽东认为它“孕群籍而抱万有”,道旨与文采兼备,可为国学之入门书。

在为这二十六卷书稿编写的总目中,曾国藩还有如下评批:

论著之属(卷一、卷二):凡论著类以孟、庄、韩、苏为宗。

词赋之属上编(卷三、卷四、卷五):凡词赋类上编以《诗》《骚》、扬、马、班、张、潘、庾为宗。

词赋之属下编(卷六、卷七):凡词赋类下编以扬、班、郭、韩为宗。

序跋之属(卷八、卷九):凡序跋类以迁、固、柳、欧、曾、马为宗。

诏令之属(卷十):凡诏令类以《尚书》、汉诏、陆贽、欧阳为宗。

奏议之属(卷十一、卷十二、卷十三):凡奏议类以西汉奏疏、陆贽、苏轼为宗。

书牍之属(卷十四、卷十五):凡书牍类以曹、王、韩、柳为宗。

哀祭之属(卷十六):凡哀祭类以潘、韩、欧、王为宗。

传志之属上编(卷十七、卷十八、卷十九):凡传志类上编以马、班、陈、范为宗。

传志之属下编(卷二十、卷二十一):凡传志类下编以蔡、韩、欧、王为宗。

叙记之属(卷二十二、卷二十三):凡叙记类以《左传》《通鉴》为宗。

典志之属(卷二十四、卷二十五):凡典志类以《礼经》暨马、班、欧史为宗。

杂记之属(卷二十六):凡杂记类以韩、柳、欧阳为宗。

以提示读者阅读中要把握的重点作家和作品。

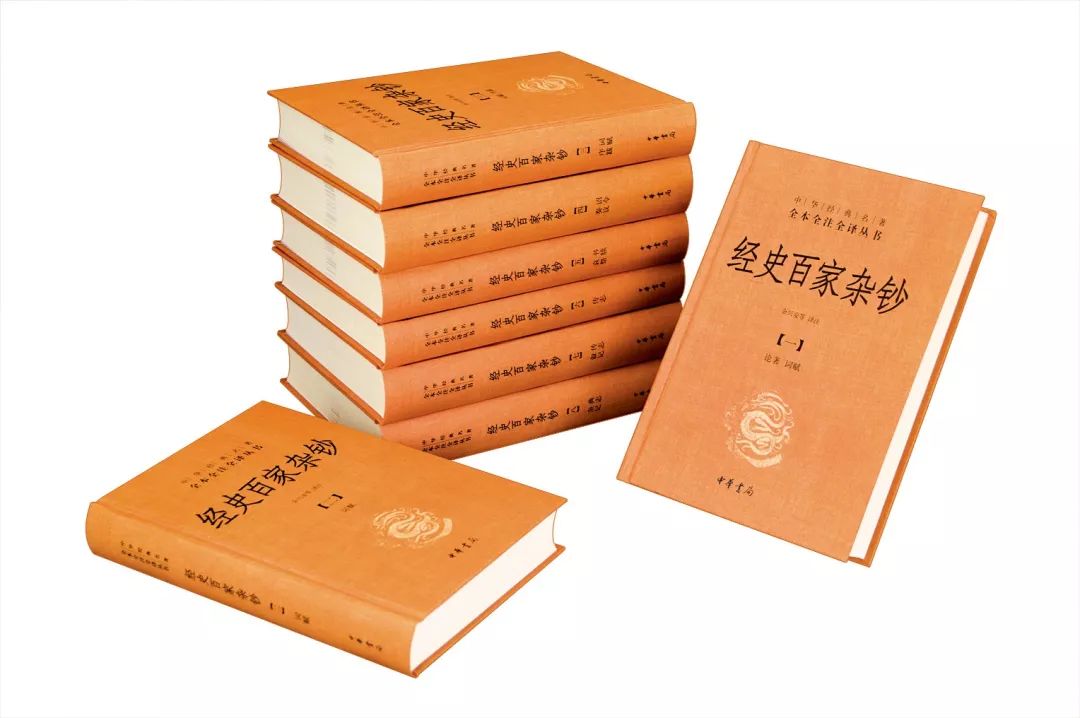

↑点击书影进入京东购买

↓点击“阅读原文”进入当当购买

《经史百家杂钞》

余兴安等 译注

装帧:32开 精装

书号:9787101135053

定价:480.00元

姚姬传氏之纂古文辞,分为十三类,余稍更易为十一类。曰论著、曰词赋、曰序跋、曰诏令、曰奏议、曰书牍、曰哀祭、曰传志、曰杂记九者,余与姚氏同焉者也;曰赠序,姚氏所有而余无焉者也;曰叙记、曰典志,余所有而姚氏无焉者也;曰颂赞、曰箴铭,姚氏所有,余以附入词赋之下编;曰碑志,姚氏所有,余以附入传志之下编。论次微有异同,大体不甚相远。后之君子以参观焉。

【译文】

姚姬传(姚鼐

)

编纂《古文辞类纂》,将所选文章分为十三类,我稍加改变,分为十一类。其中,论著、词赋、序跋、诏令、奏议、书牍、哀祭、传志、杂记等九类,是我与姚氏的选本相同的;而赠序类是姚氏有而我的分类中没有的;叙记、典志类,是我有而姚氏没有的;颂赞、箴铭类,姚氏选本中有,我将其附编在词赋类的下编之中;碑志类,姚氏选本中有,我将其附入传志类的下编。 编排顺序稍有不同,但大体上是差不多的请后世君子参阅。

村塾古文有选《左传》者,识者或讥之。近世一二知文之士,纂录古文不复上及六经,以云尊经也。然溯古文所以立名之始,乃由屏弃六朝骈俪之文,而返之于三代、两汉今舍经而降以相求,是犹言孝者敬其父、祖而忘其高、曾,言忠者曰“我家臣耳,焉敢知国”,将可乎哉? 余抄纂此编,每类必以六经冠其端,涓涓之水,以海为归,无所于让也。姚姬传氏撰次古文,不载史传,其说以为史多不可胜录也。然吾观其奏议类中录《汉书》至三十八首,诏令类中录《汉书》三十四首,果能屏诸史而不录乎? 余今所论次,采辑史传稍多,命之曰《经史百家杂钞》云。湘乡曾国藩识。

【译文】

乡村塾学中教授古文有选《左传》的,有识者或有讥评。 近世一二通晓文章之学的人在选编古文时,不再上溯至六经中的篇章,美其名曰要尊崇经书。然而追溯“古文”一词之所以成立的源头,实在是为了摒弃六朝骈文的绮丽之风,而返归夏商周三代和两汉的文章形态。现在舍弃经典而降格以求,就如同尽孝者敬其父亲、祖父而忘记了其高祖、曾祖,尽忠者说“我是家臣,岂敢知晓国家大事”,这怎么可以呢? 我抄录编纂这部书,每一类必选六经中的篇章冠于其端首,就如同涓涓细流,都要归向大海,是不必有所辞让的。姚姬传选纂古文,不收编史书中的文章,所说的理由是史书甚多,不可胜录。 然而,我见他的奏议类中,收录《汉书》中的文章多达三十八篇,诏令类中,也自《汉书》中收录了三十四篇,果真能摒弃史书而不予收录吗? 现在我选编的文章,选自史书中的文章较多,命名为《经史百家杂钞》。湘乡曾国藩记。

著述门

三类

论著类著作之无韵者。经如《洪范》《大学》《中庸》《乐记》《孟子》皆是;诸子曰篇、曰训、曰览,古文家曰论、曰辨、曰议、曰说、曰解、曰原皆是。词赋类著作之有韵者。经如《诗》之赋、颂,《书》之“五子作歌”皆是;后世曰赋、曰辞、曰骚、曰七、曰设论、曰符命、曰颂、曰赞、曰箴、曰铭、曰歌皆是。序跋类他人之著作序述其意者。经如《易》之《系辞》,《礼记》之《冠义》《昏义》皆是;后世曰序、曰跋、曰引、曰题、曰读、曰传、曰注、曰笺、曰疏、曰说、曰解皆是。

【译文】

论著类是不讲求声韵的著作。 经书中如《洪范》《大学》《中庸》《乐记》《孟子》,都是这类文章;诸子的著作中称为篇、训、览,古文家称为论、辨(即辩

)

、议、说、解、原,都属于此类。词赋类是讲求声韵的著作。经书中如《诗经》中的赋、颂,《尚书》中的“五子作歌”,都是这类文章;后世的赋、辞、骚、七、设论、符命、颂、赞、箴、铭、歌,都属于此类。序跋类是表达对他人著作意见的文章。经书中如《周易》的《系辞》,《礼记》中的《冠义》《昏义》,都是这类文章;后世的序、跋、引、题、读、传、注、笺、疏、说、解,都属于此类。

告语门

四类

诏令类上告下者。经如《甘誓》《汤誓》《牧誓》等,《大诰》《康诰》《酒诰》等皆是;后世曰诰、曰诏、曰谕、曰令、曰教、曰敕、曰玺书、曰檄、曰策命皆是。奏议类下告上者。经如《皋陶谟》《无逸》《召诰》,及《左传》季文子、魏绛等谏君之辞皆是;后世曰书、曰疏、曰议、曰奏、曰表、曰札子、曰封事、曰弹章、曰笺、曰对策皆是。书牍类同辈相告者。经如《君奭》,及《左传》郑子家、叔向、吕相之辞皆是;后世曰书、曰启、曰移、曰牍、曰简、曰刀笔、曰帖皆是。哀祭类人告于鬼神者。经如《诗》之《黄鸟》《二子乘舟》,《书》之《武成》《金縢》祝辞,《左传》荀偃、赵简告辞皆是;后世曰祭文、曰吊文、曰哀辞、曰诔、曰告祭、曰祝文、曰愿文、曰招魂皆是。

【译文】

诏令类是上位者告知下位者的文章。 经书中如《甘誓》《汤誓》《牧誓》等,《大诰》《康诰》《酒诰》等,都是这类文章;后世的诰、诏、谕、令、教、敕、玺书、檄、策命,都属于此类。奏议类是下位者禀告上位者的文章。经书中如《皋陶谟》《无逸》《召诰》,以及《左传》中季文子、魏绛等的谏君之辞,都是这类文章;后世的书、疏、议、奏、表、札子、封事、弹章、笺、对策,都属于此类。书牍类是同辈之间相互告知的文章。 经书中如《君奭》,及《左传》中郑子家、叔向、吕相的言辞,都是这类文章;后世的书、启、移、牍、简、刀笔、帖,都属于此类。哀祭类是人禀告鬼神的文章。经书中如《诗经》的《黄鸟》《二子乘舟》,《尚书》的《武成》《金縢》祝辞,《左传》中荀偃、赵简的告辞,都是这类文章;后世的祭文、吊文、哀辞、诔、告祭、祝文、愿文、招魂,都属于此类。

记载门

四类

传志类所以记人者。经如《尧典》《舜典》,史则本纪、世家、列传,皆记载之公者也;后世记人之私者,曰墓表、曰墓志铭、曰行状、曰家传、曰神道碑、曰事略、曰年谱皆是。叙记类所以记事者。经如《书》之《武成》《金縢》《顾命》,《左传》记大战、记会盟,及全编皆记事之书,《通鉴》法《左传》,亦记事之书也;后世古文如《平淮西碑》等是,然不多见。典志类所以记政典者。经如《周礼》《仪礼》全书,《礼记》之《王制》《月令》《明堂位》,孟子之“北宫锜章”皆是;《史记》之八书,《汉书》之十志及三《通》,皆典章之书也;后世古文如《赵公救灾记》是,然不多见。杂记类所以记杂事者。经如《礼记·投壶》《深衣》《内则》《少仪》,《周礼》之《考工记》皆是;后世古文家修造宫室有记,游览山水有记,以及记器物、记琐事皆是。

【译文】

传志类是记叙人物的文章。经书中如《尧典》《舜典》,史书中则是本纪、世家、列传,都是站在国家的角度所做的记载。 后世从私家角度记叙人物的墓表、墓志铭、行状、家传、神道碑、事略、年谱,都属于此类。

叙记类是记叙事件的文章。 经书中如《尚书》的《武成》《金縢》《顾命》,《左传》中记大战、记会盟,乃至于全书都属于记事的书,《资治通鉴》效法《左传》,也属于记叙事件的书;后世古文如《平淮西碑》等也是此类文章,但不多见。典志类是记述政治典章的文章。经书中如《周礼》《仪礼》全书《礼记》的《王制》《月令》《明堂位》,《孟子》的“北宫锜章”,都是这类文章;《史记》的八书,《汉书》的十志,以及《通典》《通志》《文献通考》,都属于记叙典章制度的书。后世如《赵公救灾记》也是这类文章,但不多见。杂记类是记叙杂事的文章。 经书中如《礼记》的《投壶》《深衣》《内则》《少仪》,《周礼》的《考工记》,都是这类文章;后世的古文家们,修造宫室有记叙,游览山水有记叙,还有记器物、记琐事的,都属于此类。

《原道

》

(节选)

韩愈(768—824),唐朝文学家、哲学家。字退之,河南河阳(今河南孟州)人。因其郡望昌黎,后人称之为“韩昌黎”。早孤,由嫂抚养。治学刻苦,二十五岁时进士及第。累官监察御史、山阳令、刑部侍郎、吏部侍郎。死后谥号为“文”,故世亦称韩文公。

政治上,他一直反对宦官擅权、藩镇割据;伦理思想上尊崇儒学,排斥佛教和道教,以继承儒家道统自任,开宋明理学之先声。文学上,他是古文运动的倡导者,反对六朝以来的华靡文风,主张发扬先秦两汉散文传统,提倡语言独创和文从字顺。其散文内容丰富,形式多样,文笔遒劲,气势雄健。他本人也因此被尊为“唐宋八大家”之首。著作有《昌黎先生集》。

【题解】

本文乃韩愈用心之作,较为系统地阐明了其于道德及社会的认识。文章主旨在于系统阐述所谓圣王之道,以排斥佛老,正人视听。所以写作时先立后破,破中有立,先言儒学所以该尊倡的原因,后述其废兴以致众人惑乱从于邪说,由此引出佛老理论并比之于儒道,驳其谬误,层层递进。文章于理论辨析同时又着眼佛道二教的现实危害,结构严谨有序,文字雄辩锋锐,居高临下,纵横捭阖,可为读学韩文的首选作品。

博爱之谓仁①,行而宜之之谓义②。由是而之焉之谓道③,足乎己无待于外之谓德④。仁与义为定名⑤,道与德为虚位⑥。故道有君子小人⑦,而德有凶有吉⑧。老子之小仁义⑨,非毁之也,其见者小也。坐井而观天⑩,曰天小者,非天小也。彼以煦煦为仁,孑孑为义

⑪

,其小之也则宜

⑫

。其所谓道,道其所道,非吾所谓道也;其所谓德,德其所德,非吾所谓德也

⑬

。凡吾所谓道德云者,合仁与义言之也,天下之公言也。老子之所谓道德云者,去仁与义言之也,一人之私言也。

【注释】

①博爱之谓仁:儒家视仁为爱人,故韩愈将仁归结为博爱。

②行而宜之之谓义:做事合乎人情事理为义,是仁的具体表现。宜,适应。

③是:指仁义。之:往,这里指进修。

④足乎己:自己修养充足,仁义出自内心。无待于外之谓德:按照仁义的标准修养自己,形成稳定的世界观,不被外界的影响所左右。

⑤定名:指仁和义都具有实际的内容,名副其实。

⑥虚位:指道德而言。道德比较抽象,可作不同的解释,需要具体的内容对其加以充实。

⑦道有君子小人:道以是否具有仁义内容分为君子之道和小人之道。

⑧德有凶有吉:德有凶德和吉德之分。《左传·文公十八年》:“孝敬忠信为吉德,盗贼藏奸为凶德。”

⑨老子之小仁义:老子把仁义放在道德之下,故韩愈说他“小仁义”。

⑩坐井而观天:从井水中看天,譬喻见识不广。坐,守。

⑪彼以煦煦(xù)为仁,孑孑为义:老子不了解仁义涵义博大,故降低了仁义的意义。彼,指老子。煦煦,和悦,柔顺。孑孑,琐屑小谨。

⑫其小:指仁义而言,即上文说的“小仁义”。

⑬“其所谓道”几句:指老子所讲的道与德,均归为无为自化,与作者所说的内涵完全不同。“道其所道”的前一个“道”(即“讲”)字和“德其所德”的前一个“德”(同“得”)字,均是动词。

⑭去仁与义:指《老子》书中所论道德绝去仁与义。

【译文】

泛爱一切被称作仁,做事合乎人情事理被称作义。按照仁义去修身行世的即是道,按照仁义的标准修养充实自己,形成不受外界所左右的稳定的世界观就是德。仁与义,都有固定的内涵,道与德,内涵不固定。所以道分君子之道和小人之道,德有凶德和吉德之分。老子轻视仁义,并非有意诋毁,是因为他的见识浅陋。坐井观天而说“天小”,并不是天小。老子以好行小惠为仁,以特立独行为义,那么他贬低仁义就是很自然的事了。老子所定义的以及他所提倡的道,并非是我所说的道;老子所定义的以及他所提倡的德,并非是我所说的德。凡是我所言及的道与德,是包括仁义而说的德,是天下公认的道理。老子所言及的道与德,是绝去仁义而说的,是他一人的言论。

周道衰①,孔子没②,火于秦③,黄、老于汉④,佛于晋、魏、梁、隋之间。其言道德仁义者,不入于杨,则入于墨⑤;不入于老,则入于佛。入于彼,必出于此。入者主之⑥,出者奴之⑦;入者附之⑧,出者污之⑨。噫!后之人其欲闻仁义道德之说,孰从而听之?以上正仁义道德之名。