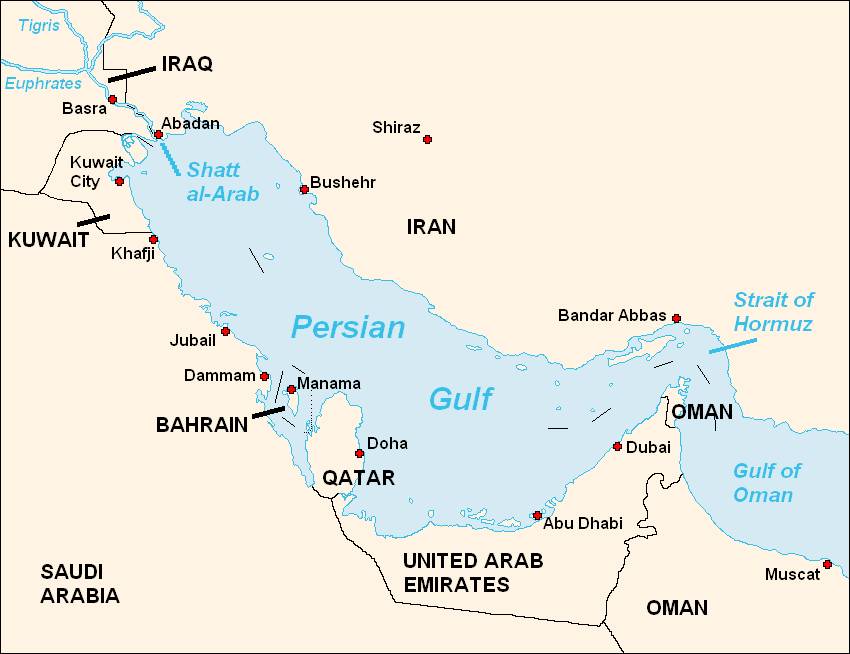

最近中东一个微型小国卡塔尔忽然进入了矛盾漩涡,成为国际关注焦点。本人一向对这个地区的潘多拉盒子视为畏途,无意对这个错综复杂的局面加以评论。只是想起2014年我机缘凑巧得以访问这一神奇的小国,留下深刻的印象。回来着手写“小国办大事”一文,但写了一半,他事插入,就此搁下。当前的新闻又使我联想起那次的印象,检出未完成的旧文加以续完,记下当时感想。

图片源于网络

我有幸访问多哈是作为特邀嘉宾参加第6届“世界教育创新峰会(WISE)”。这是一年一度的名副其实的“世界性”盛会,规模宏大。这一届参会者有来自世界各国1500人。从一上卡塔尔航空公司的飞机起,我一路上就惊讶于这个小国之“大手笔”、现代化和国际化。应该说这架飞机是我近期坐过的国际航班最舒服、服务最周到的之一。到达后发现多哈机场大而新,工作人员(大半是外籍),服务态度堪称一流。

关于卡塔尔国民人数的说法,从二十几万到四十万不等,而多哈的居民就有一百四十万,也就是一大半是外国人,这个国家的高度国际化可以想见。WISE在国际会议大厦举行,这个大厦也大得惊人,好像是地下三层,地面三层(也许不准确),不知有多少间分会场会议室。会场提供像机场那种电瓶车,以供参会者在远距离的活动场所之间穿梭而行,由此可见建筑之“大”。与会者来自世界五大洲,但是在人数上还是阿拉伯人占多数,他们的服装男白,女黑,参会的男士居多,所以到处可见白色长袍飘然而过。有一次刚好是中午散会时,我坐在宽敞的休息大厅,遥望长长的滚梯上一大排耀眼的白袍徐徐上升,形成一道奇特的风景线。我曾经好奇地偷偷就近观察那些白袍,真是一尘不染,还未见到有污渍的,好像是每天都换新的。我纳闷这个缺水的沙漠国家是怎么做到的。

以上都是“硬件”。现在说说这次会议涉及的实质内涵,这个小国办了怎样的大事。一到多哈,到处听到的都是一位王妃的名字,全名长而拗口,我始终没有记住,简称“莫扎王妃”。关于这个国家的宫廷政治以及后宫争权的真假传说我没有兴趣,单说这位莫扎王妃,自1977年与当时的王储结合,后来王储上位,成为“埃米尔”,莫扎王妃逐步掌握大权,以自己的作为,树立了无可置疑的崇高威望。她思想前沿,有雄才大略,对卡塔尔的发展厥功其伟。首先是在经济上,众所周知,许多中东国家都是靠石油而富得流油,卡塔尔也不例外。但是莫扎王妃不同寻常的眼光在于看到不能只依赖石油一项经济来源,所以她以石油换美元,然后在国际上大笔投资,介入多种产业,使国家财政来源多样化,财源滚滚,富上加富,不但充盈而且稳定,卡塔尔人均收入成为世界第一。所以人称她是整个国家的CEO。

图片源于网络,图为莫扎王妃

这么巨大的财富拿来做什么?首先是用于民生。在她主持下,卡塔尔公民享受高生活水平、高福利,全民免费教育、免费医疗,还有种种补贴,等等。一个几十万人的小国,做到这点并不难。但是当时当权的老国王思想保守,等级观念很强,并不赞成这种福利政策,所以要做到,也需要一定的勇气坚持。这一举措使她赢得了全民的拥戴。当然还有众所周知的半岛电视台,其特点和意义自不必赘言。

更加重要的是办教育——确定了科教立国的方针。不是纸上谈兵,而是切切实实办成了影响不小的大事。1995年建立了“卡塔尔教育、科学与社区发展基金会”(以下简称“卡塔尔基金会”),主席就是王妃自己,其宗旨是促使卡塔尔经济转向以教育为基础。其口号是“卡塔尔

正在从碳经济走向知识经济之旅。基金会的使命就是以释放人的潜力来支持卡塔尔这一旅程

”

。基金会宣传手册的内容,实际上就是其建国方略。摘录几段,以见一斑:

教育:

“卡达尔到2030年的国家远景规划中每一项的出发点都是基于这一认识——

一个国家最宝贵的资源是它的人民

。”

教育的目的是培养世界级的各个层次的人才,从6个月到3岁的学前教育到大学、研究院都达到世界一流的教育水平。

科学与研究:

“卡塔尔基金会的战略中心是与其他的科学、研究和技术组织合作,建立各个中心的网络,以应对卡塔尔面临的最迫切的挑战”。为实现此宗旨,2006年国王与王妃共同宣布拨出占GDP总数2.8%的巨款用于政府资助的科研。特别鼓励和支持解决卡塔尔面临的关键难题的创新思想。

社区发展:

“卡塔尔认识到拥抱全球化和建立开放社会的重要性——但是不是以牺牲自己独特的自性和公民的福利为代价。关于社区建设,强调既要建设进步的社会,提高文化生活,同时注意维护文化遗产。

我个人在短短的一周内接触到两件事见证这一宗旨的贯彻。

这是卡塔尔基金会主持下的一个主要项目,创建于2009年,它提出的宗旨是在全球创造一种新的教育理念,为创新思想和行动提供一个国际性的、多层面的交流和交锋的平台。通过经常性的项目和两年一度的大规模的国际峰会,促进教育创新和合作,以缔造教育的未来。口气和抱负不可谓不大。另外它还设立奖项,每年在全球遴选6个教育创新项目颁奖,获奖者除得到2万美元奖金外,主要能获得在国际上曝光和交流合作机会。这个奖项向全球开放,评委会由各国著名教育专家组成。从来自各国的几百家乃至上千家的申请中经过海选,选出15名决赛候选者入围,最后选出6名获奖者。2014年中国教育家朱永新先生创办的“新教育实验”项目曾入围15名的候选名单,但最终未能胜出进入前6名。(在此之前,中国的“同心实验学校”曾入围2013年的前15名,之后,“网易公开课”2015年入围,“一公斤盒子”2016年入围,但都没有进入前6名)。

WISE 2014,图片源于网络

我参加的2014年的峰会第一场全体大会就是颁奖仪式。 此次获奖的6个项目来自

澳大利亚、埃及、芬兰、印度、约旦和秘鲁

,

内容包括为乡村残障儿童、城市流浪儿童提供教育资源、提高女童入学率、鼓励草根阶层儿童快乐学习、促进农村地区就业与学习接轨等,都是在做法上有所创新而取得一定成效的

。

莫扎王妃亲自出席讲话,并给第一名颁奖。

历届获奖项目情况在WISE的网上都能查到。本文只谈自己的粗浅感受。由于会场大,我坐得远,并未详细聆听每个获奖者对项目的介绍。总的印象:一是强调为缺少教育资源的弱势群体服务;二是强调创新,超越上课教学的传统模式,努力做到根据帮助对象的特点,因地制宜,因人制宜,花样翻新。

以后几天是几十个工作室的小组会,与会者可以根据布告上的小组题目和会场地点自由选择参与。我并非这一领域的从业者,只是旁观者,走马观花地旁听了几个小组,大致对这个活动有个概念,足矣。

最后一晚是以王妃名义邀请的晚宴,颇有一番盛况,有点像我国人大会堂的国宴,不过人数众多,圆桌的摆放要拥挤得多。宴会开始前有正式的管弦乐队和歌唱家表演。正式开始由王妃致辞,菜肴丰盛,以西餐为主,也有几道当地特色的菜,曲终奏雅,盛会就此结束。

主人安排的会外活动之一是参观大学,这是自由活动,还有其他可选的项目,我很庆幸选择了参观大学,亲身体会这小国寡民是如何善于借力办大事的。这所大学位于多哈西郊的大学城,是莫扎王妃一手创办的,并以她的姓氏命名:“哈马德·本·哈里发大学”,简称HBKU。根据介绍,她先请了一位国际知名教育家(可惜我没有问名字和国籍)来主持,提供充足的经费和场地,但完全放手让他按照他的教育理念办学,不加任何干涉。这所大学自称目标是培养

“具有批判思想、解决问题的能力、团队合作精神,以及能与不同文化背景的人合作的人才,从而涌现出引导21世纪的“地球公民

”。

其独特做法是博采各国际名校之长,联合办学院。目前共有8个这样的学院,例如计算机工程学院与美国卡耐基-梅隆大学合办,因为该校这一专业有特长;国际关系学院与国际关系学科享誉世界的美国乔治敦大学合办;医学院与美国康奈尔大学合办;商学院与法国著名高等商学院合办……等等,美国最多,5个学院,英国2,法国1。所谓合办,就是学制、课程完全与合作方一样,主要教师也基本上从该校聘请,学生成绩和学位得到对方承认,例如国际关系学院的毕业生可得到美国乔治敦大学的学位。所以从教到学都是国际化的。除8个国际化的学院外,还有一个以阿拉伯语言历史文化为专业的学院,则是卡塔尔自己办,不与外国合作。2012年又创办了一个翻译学院,培养硕士学位的翻译人才,计有阿拉伯、英、法、西、汉语。

图为

哈马德·本·哈里发大学

招生则向全世界开放,看来大部分学生还是来自阿拉伯国家,女生人数竟超过男生。我们与几个学生随便聊,他(她)们对学校的教学和生活都表示满意。其中有一个来自开罗大学的女生,我问她这里与开罗大学相比较怎么样,她语气强烈地说那开罗大学简直无法和这里相比!按说在阿拉伯国家中开罗大学是历史悠久享有一定声誉的,足见这所大学确实起点比较高。

这种博采众长,借力的做法是事半功倍的。这首先需要雄厚的财力,从教务长到教师当然都是高薪聘请的,更重要的是眼光和魄力,用人不疑,充分放手。这对于掌权者说来是很难真正做到的。校方的接待人员向我们介绍中特别强调卡塔尔的建国思想

:国家繁荣以教育为基础,通过创新来发掘人的潜力,以适应日益变化的世界

。应我的提问,他们说科研的重点在于摆脱对石油的依赖,发展太阳能和其他可再生能源,促进可持续发展。

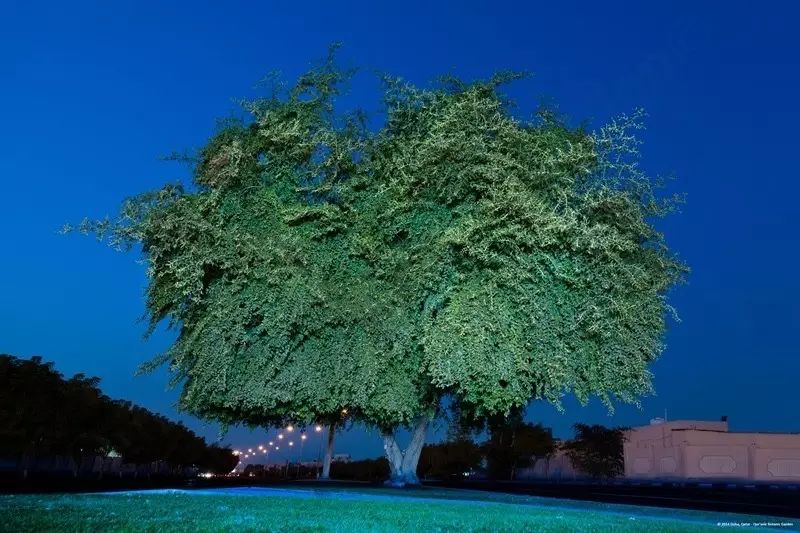

另一个我感受较深的是他们在各种宣传中经常强调,在国际化、现代化的同时必须维护自己的文化特性,保护文化遗产。在大学城处处可见一种树,名锡德拉(Sidra),树不高,很结实,枝叶如盖。它的特点是在沙土中扎根深而稳,抗旱、抗风暴,象征坚韧不拔、抵御各种艰难险阻的精神。在参观大学时,讲解员一再提到这种树的精神。它还是神话和民谣中经常出现的象征知识之树。诗人、学者和远方客人经常在树荫下聚会,交流思想。它的花、叶可以入药,果子可以食用。卡塔尔基金会用它做Logo,其宣传小册子封面就是以锡德拉树为标识。其含义是树根坚定地扎入本国的文化传统的土壤,同时枝叶向上尽量伸张,与现代学识和发展相结合。锡德拉树不仅属于卡塔尔而是阿拉伯世界共有的。我感到可能略相当于希腊的橄榄树,不仅见于希腊,而见于地中海沿岸各国,成为和平和某种文化的象征。

图为锡德拉树

正巧WISE开会期间北京正在举行APEC峰会,各国首脑云集,卡塔尔

艾米尔

也在其中。据说王妃本来应该同赴北京,就是因为WISE会议不可离开。我无意中见到卡塔尔的英文报纸,头版头条新闻就是艾米尔在北京参加APEC会议的消息,与中国领导人全身合影占了一大版。消息中还报道,卡塔尔基金会给北京大学捐了一笔钱,专门设立中东研究讲席,数字我现已记不清,只记得是一笔巨款,大得让我吃惊,再次感受这个小国之慷慨大方——美国无论哪个大基金会绝不可能对一个教育项目一次性有这样大笔的捐赠!这也说明他们对发扬传统文化的重视。我想国内媒体眼睛都看着大国,这幅照片和给北大捐款的消息大概不会报道。回来一问果然无人知晓,连北大也很少人知道。

我还由朋友陪同参观了伊斯兰艺术博物馆,果然值得一看。建筑本身就不同凡响,既现代,又有伊斯兰特点,气度轩敞,美轮美奂。后来才知道,这是贝聿铭先生在91岁高龄时设计的,而且应他的要求,专为此博物馆建立了一个人工岛,使这一建筑面临大海,巍然独立。单是徜徉于这大厦内外,就足以使人流连忘返。其藏品之丰富、精致也超出我的想象,堪与世界著名博物馆媲美。实际上半天的时间也只能走马观花,这样规模的博物馆不是一次能看完的。这些珍贵文物也是那位王妃力排众议,在全世界出巨资陆续购买的。其抱负不但把博物馆作为陈列文物的场所,而且要成为一个伊斯兰文化与世界文化交流中心。

图片源于网络,图为伊斯兰艺术博物馆

也许是我对地图上夹在两个庞然大国(沙特和伊朗)之间的这个小岛之“小”,印象太深,所以来到以后处处感到其出手之“大”,成鲜明对比。从地缘政治上说,两大之间难为小,好像那庞然大物的邻国伸出一只脚就可以踏平,何况还不止是“两大”,毗邻还有一个不算大国却也比它大好几倍的阿联酋。单凭武力是无法抗争的。所以高度国际化,四处借力,把财富用在和平发展上,未始不是自保之道。在这点上,与欧洲的瑞士有些相近。但是中东毕竟不是欧洲,现在,小国遇到大麻烦了,锡德拉精神能支撑多久,那些大国、中等国,乃至超级大国之间的博弈对这弹丸之地将产生什么影响,还待观望。

图片源于网络

再次申明,我无意对这个地区的地缘政治做出评论。不过从人类文明的角度,我所见到的这个袖珍小国的治国理念和所作所为,不比那些大国发起的硝烟烽火、流血杀戮更值得维护吗?

(本文首发于中国新闻周刊)