这两天,上面这段话在票圈刷屏。

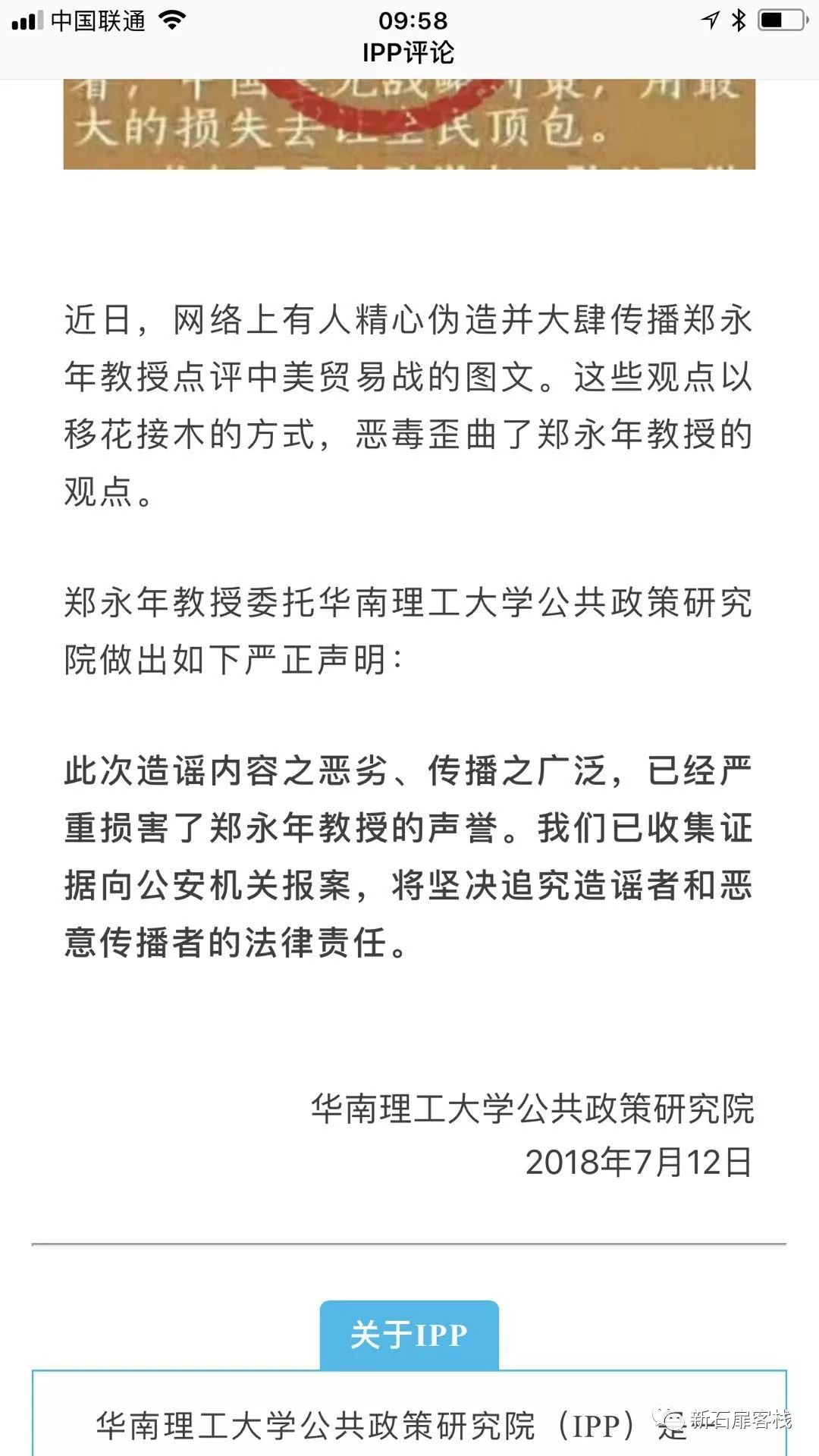

今天起来,一份辟谣声明又在票圈刷屏。

这是

郑永年老师授权他的团队华南理工大学公共政策研究院刚刚发出的。

仔细看了看这段郑永年所说的“谣言”,应该是来自中信出版社对郑两篇著作的推广文章,原文如下:

新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年,在其最新两本著作《中国模式:经验与挑战》和《未来三十年:改革新常态下的关键问题》中,对中国学界的现状及发展也做了深入的探讨。

郑永年:我对中国所谓的智库很悲观

主要是因为很多智库没有独

立性,不客观。这实际上不仅仅是一个国家的政治制度问题,更是知识分子的态度问题。新加坡的知识分子比较独立客观。我以前写过文章说,知识分子的独立性也不见得一定跟政府有关系。但是中国知识分子往往跟权力或者利益靠得太近。

但换个角度看,中国的智库还是有发展的空间。中国有两拨人太多了,拍马屁的人太多了,骂政府的人太多了。这两拨人都没有建设性的东西,无法满足现实需要。因此有用的智库是非常少的。

要搞好智库,独立观察与客观是最重要的。具体来讲,比如机制的设计、政治环境、知识分子的人格问题和文化问题等。美国的智库跟欧洲不一样,欧洲各个国家之间也不一样,日本、新加坡又不一样,但不管怎样,客观性都是普适性的标准。怎样做到客观呢,我想不同的政治环境、文化体系有不同的方式,中国目前也正积极探索。

中国目前的智库虽多,但很多都是有库无智。2013年在北京开了个全国智库大会,大家就谈怎么对政府产生影响力。我认为智库不能老想着怎么产生影响力,只要我们能做出实实在在的研究,自然就会有影响。根据我的经验,只要你说的是真话,接近现实,即使政府不认同,最后还是会有影响。因此影响力只是一个副产品,而不是一个智库应当追求的东西。

中信这篇刊登在凤凰网国际智库上,时间是2016年1月30日,这个来源应该是靠谱的(原文链接戳左下