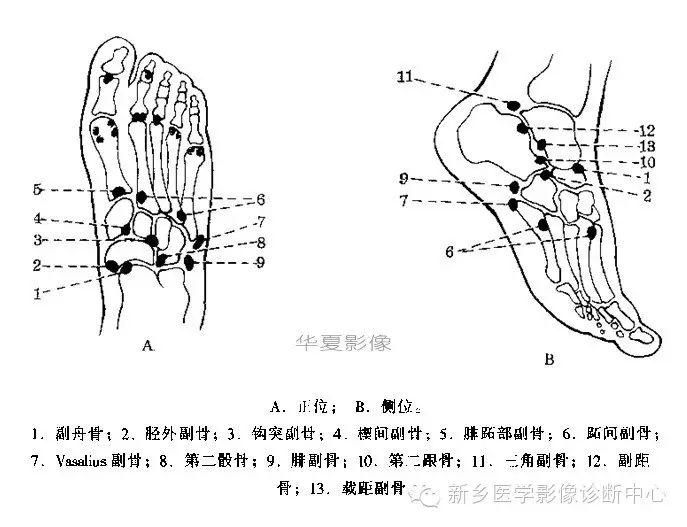

腕、踝关节常见副骨及解剖变异

一、腕关节常见副骨及解剖变异

1

.分裂舟骨、月骨:舟骨中段有一横行透亮裂隙,似把舟骨分为前后两段,系由多发骨化中心不接合所致。同样亦可见于月骨,称分裂月骨。上述副骨应与骨折区分,前者边缘光整,在骨松质周围可见到一圈完整的线条状骨皮质;后者骨小梁中断.裂缝锐利,碎片的轮廓常不光整.无皮质线、并往往于骨折后

2

—

3

星期可出现骨质稀疏现象。

2

.桡外副骨:位于舟骨结节外侧。

3

.下月骨:位于月骨桡侧远端,与月骨构成一裂隙。

4

.前大多角骨:位于大多角骨桡侧边缘的远端.呈半月状,内侧边缘可不规则,甚似被撕脱的骨块。

5

.第

2

小多角骨:间于大、小多角骨及第

2

掌骨基底中部,可呈三角或多角状。

6

.茎突副骨:位于头状骨,第

2

、第

3

掌骨之间,亦称为第

9

腕骨。它可与第

2

或第

3

掌骨相连,在切线位投照时可见到第

3

掌骨底部有不规则的切迹,并常有分叶状边缘,在正位需于过度曝光片上才能被显示。临床上第

2

及第

3

掌骨基底部可触及一不能移动的硬块。

7

.下头骨:位于第

3

及第

4

掌骨基底部,钩状骨及头骨之间,约

3

—

4mm

大小。

8

.

Vasalius

副骨:位于第

5

掌骨尺侧基底及钩状骨之间。

9

.尺外副骨:可呈圆形、扁形或纺锤形,位于钩状骨前,部分与它重叠,甚似第

5

掌骨底部的一部分,亦可呈小点状位于钩状骨及三角骨之间。

10

.中央副骨:位于舟状骨、小多角骨及头状骨之间,为一边缘光整,含钙最多的小骨,一般认为这个副骨较为常见。

11

.上月骨:位于月骨的后角处。

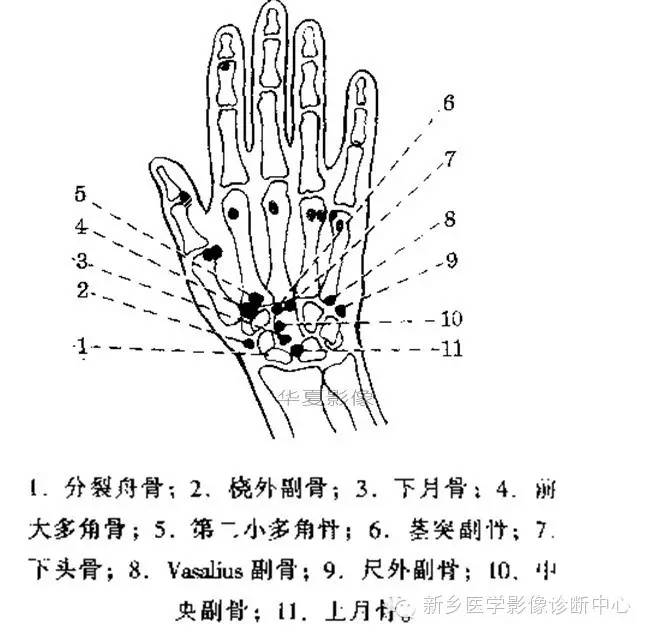

二、踝关节常见副骨

1

、副舟骨:位于舟骨的近距骨侧,距骨关节间或在舟骨缘,亦称上舟骨。约

6mm x 5mmx 6mm

大小,呈三角形。

2

、胫外副骨:并不少见,在舟骨结节的背内侧,紧靠舟骨,常为双侧性,有时还成双出现。它位于胫后肌腱内,有时在

x

线片上可不显示,而在以后的随访复查中出现。在胫外副骨及舟骨之间有胫后肌腱相连。

10

岁以下儿童此骨多位于肌腱内,以后此副骨逐渐长大,可或多或少长至肌腱之外,两骨之间充满结缔组织或类软骨及纤维软骨等支持组织,故两骨并不形成关节,最后可互相融合,临床上胫外副骨可引起疼痛。也有人认为胫外副骨就是副舟骨。

3

、钩突副骨:位于舟骨的前方,近中间、外侧楔骨之间。

4

、楔间副骨:间于内侧及中间楔骨之间或舟骨之间。呈圆形或卵圆形。

5

、腓跖部副骨:位于第

1

跖骨的基底部。

6

.跖间副骨:间于第

l

及第

2

跖骨基底部成圆形或长圆形,可与内侧楔骨或内例、中间骨相连。有时可位于第

4

、

5

跖骨间基底部。

7.

Vasalius

副骨:位于第

5

跖骨基底部。

8

.第

2

骰骨:间于舟骨、距骨及骰骨之间或在舟、距、骰及跟骨之间,成圆形或卵圆形薄骨。

9

.腓副骨:位于骰骨外下缘,呈圆形,亦可呈长圆形.有些可分裂成几小块,亦可与骰骨构成关节,一般儿童时不出现。

10

、第

2

跟骨:位于跟、距、骰及舟骨之间,即在跟骨前关节面的上缘尖状突出部之外侧。常呈三角形,亦可呈四边形或楔形,可双侧对称出现。

11

. 三角副骨:在距骨后方,略呈三角形,有时可成双出现。早期时三角骨可离开距骨,随着年龄的增长远渐与距骨靠拢。有时可在距骨上见到一相应的骨质凹陷,两侧可以不对称,有时三角骨呈—薄片状,如成双出现时可互相平列或前后排列。

在三角副骨下或距骨后突后有胟长屈肌经过,扭伤后可使三角副骨脱位,尤其在后突骨折时可改变这里的肌肉部位,使第

1

及

2

趾曲屈收缩时引起疼痛。

12

.副距骨:为一豆大的独立骨块,位于距骨内侧在关节面的下缘中部,呈半月状。

13

.载距副骨:间于距骨及跟骨间,可呈三角形,但常呈圆形,可发生增生性改变而引起疼痛。