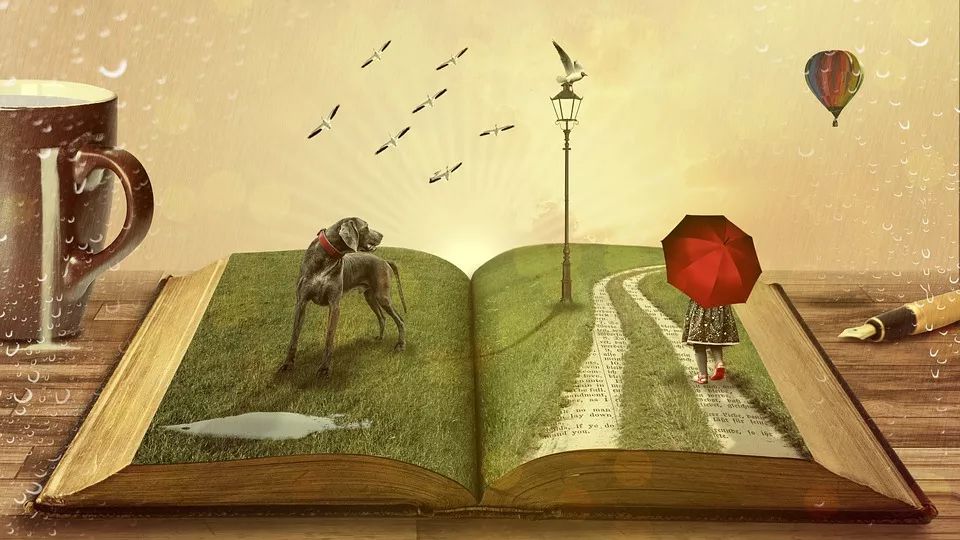

你们可以荫庇他们的身体

却不能荫庇他们的灵魂

因为他们的灵魂

是住在明日的宅中

——纪伯伦《论孩子》

文丨李泽武

教育大多会落后于那个时代,因为教育总是朝向未来的,它要求的是培养人对未来的需求。

指向未来,必然要求超越和预见,换言之,是对人类的洞见。

这个洞见从何而来?这个洞见除了对已有经验的总结,更有运用精神的想象力。

这种想象力能够指明一种方向,看到孩童能够呈现的一种前瞻性的发展。

人很容易困顿于当下。教育所承载的是文化种种之沉疴,教育中文化的惯性在于制度的、心理的、物理的,并都反映到当下的人之中。文化的巨大惯性最后都容易指向教育,因为作为教育的主体和受体的孩子是最无力,最孱弱的,也是最容易改变的。而教师主体,这个施教者和主导者,也是最容易固化和沉沦的,因为他们面对的是弱者。

(阿德勒语)

同时,

孩童的改变是天底下最伟大的改变,施教者需要绝对的改变和改变的勇气

,美国的帕尔默在《教学勇气》一书中所说的教学的勇气,才能够匹配到孩子的改变,而这太困难,所以老师总会以各种方式和借口逃避自己的改变。

教学过程本身拷问的是老师道德的底线。教育孩子要求的是个别化的差异,“一百个孩子就是一百个太阳”

(瑞杰欧教育语)

而作为任何国家的教育制度和管理制度,都会选择肤浅的整体价值去对抗这种差别化价值,抑或曰个性,这是群体对个体与生俱来的本性。

教育困顿于当下是很容易的,因为教育要求的是发展地看。

我们在现实中,怎么能够轻易想到一个婴幼儿,他(她)有一天也会为人母、为人父?

我们处在一个自我意识膨胀的物质主义时代,更容易看中当下所发生的、现实的东西。我们要求的是“可见”。

这里有两个向度,

当下现实和自我把控。当下现实是可见的,物质式可见。

专业设置、当下需求会明显地呈现在人们面前,市场短缺热点,孩子学到的东西。另一方面,自我意识的上升,以为我的世界就是整个的世界,准确的说,我认识或者认为的世界就是整个的世界,我可以把控的世界。这两者交汇阻碍了人的精神性超越,即超脱掉当下和指向未来。教育的超前性和超越性是困难的。

除此之外还有两个东西使教育落后于时代,

惯性和因之而产生的恐惧。

人的追求有三个层面:基于生存状态、社会风俗、精神价值取向的。

基于生存状态是指生活的基本需求,老先人所说食色性也;当然还有吃住行等基本要求,社会习俗和风尚是指人的社群形成的习惯和风气,而绝对的精神价值取向是超越前两者。

第一和第三个层面相对来说更确定,而介于此中的人们的习惯风尚具有不确定性,并且在相当长一段时间很难打破的,比如多年形成的为考试的学习使人不自觉地陷入一种习俗的压力之中,别人都这么做,如果不这么做……那么……模式很容易就出现了。这是一种心理层面看不见的压力。

由此可见,

现在出现的有希望的教育应该具有精神的前瞻性和超越性,匹配孩童的个性发展。

华德福教育在这场教育自救中为什么受到欢迎?

“怀着崇敬接纳孩子,带着爱去教育他们,护送他们踏上自由之路”。

(施泰纳)

华德福教育的目标是清晰的,具有一种精神前瞻性,即对未来的指向性。

孩子现在只是一颗种子,我们必须从种子的角度去看问题,既重视种子当下的状态和过去的经历,更应该看到未来的发展。

在华德福教育中,

这种理想的完整图景:自由的个体,自由人的全面发展,发挥个体最大可能性。

它寄寓人们的理想和希望,并愿意为之付出,奋斗。对孩子未来的强调,是应该的,必须的,同时也是具有理想性和号召力的。它点燃的是人内心之中对孩子,对未来的美好。确实也应该如此美好,并充满希望,否则我们教育孩子干什么。

第二,华德福教育的本质就是帮助和满足孩子的发展,立足到孩子,到孩子的物质身体、心灵、精神意识三个面向,本质就是做一个天、人、地有所通达,完整的人。

它所考虑到的是孩子从出生到死亡,甚至出生之前的教育,出生之后的教育。

比如0——7岁,孩子的发展特征中意志的发展,即行动能力,模仿的作用;7——14岁情感的发挥,权威和榜样的作用;14——21岁,思考的力量,专业的考量。出生,身体成长,说话,走路,三岁左右说我,换牙,9岁的危机中自我意识的发展,平衡,青春期,成人⋯⋯外部征兆与内在发展。

家长或老师可以真真切切观察到,并感受到这种变化和发展。没有什么神秘,只要你立足的是孩子,而不是自己的臆想和猜度。我们成人自我的发展很多时候蒙蔽了我们自己,已经不愿意睁开眼睛去真正地看看孩子,不愿意打开感受去体会孩子的心绪和当下。

只有回复到孩子,我们才能认识孩子,发现孩子,分享和引领成长。

只要从孩子出发,你一定会慢慢考虑物质身体的发展,心灵的教育的发展,以及精神意识的发展。

考虑出生、走路、换牙、青春期、长大成人,身体的发展对应的精神意识的结合,以及两者相交融的部分心灵是如何对应发展起来的,考虑人类的思考、情感、意志在心灵中如何共生又相互作用,比如在施泰纳的《人的研究》书中德式思考对此德抽丝剥茧和融会贯通。

在教育教学中你会考虑物质和精神的关系。心灵的引起和作用。心灵内各种因素的作用。

人要长大成为的样子。人的目的和作用与宇宙关系。个人与社群的关系和对社群的作用“道”如何达“肉身”,而“肉身”如何达“道”。各学科的特质。学科间的关系。教师的作用。教师的努力方向教室里的实操。色彩、声音、说话、运动等的作用。

还有师生关系。教师和社群。教师的自我成长。学校是什么。学校的管理和运作。食物与人⋯⋯

不是说华德福老师或华德福家长多么高大深远,如果你教育孩童,这些都会不同程度地出现在你的视野范围。这也是为什么每一个有经验的华德福教师都是专家的原因。