唐敬宗宝历元年十二月乙酉日(

826

年

1

月

22

日),来到苏州做刺史已半年有余的白居易(

772

—

846

),终于可以从“朝亦视簿书,暮亦视簿书”的忙碌中稍微透口气,这天黄昏他来到苏州城西园的北斋,随身带在书篋里的,是老友元宗简的文集,其中几十首还是过去两人之间的唱和之作,白居易就着烛光读了一遍又一遍,依稀恍惚间竟感到老友就在身旁,回过神来他才意识到,元宗简去世已快四年了。白居易随即一挥而就为元宗简文集写成一篇序言,这篇文章名为《故京兆元少尹文集序》,成为日后关于元宗简最重要的一篇文献

[1]

。这篇文章详细记录了白居易当日阅读元集、写作序文的时间、地点和场景,还简单提及元宗简的任官履历、写作风格和文集规模,称其撰文“总七百六十九章,合三十卷”。然而,遗憾的是,《元宗简集》很早失传,南宋洪迈(

1123

—

1202

)感叹“唐人诗不传”,就是读到白居易所作《元集序》,称元宗简虽然受到白居易极力推崇,但至南宋已几乎无人知其诗名,只因元氏文集早已湮没,未得流传

[2]

。

元宗简,不见于两唐书,诗文亦不传,却是白居易,特别是其前半生最重要的一位文友,通过细读白居易及元白其他友人的诗文,我们不仅可以钩沉出元宗简的仕宦经历和写作风格,还可得见两人交往过程中的某些生动细节,尤其发现长安城特定空间的重要意义,这些认识将加深我们对中唐政治文化和社会风气的理解。

一、仕宦与写作

元宗简,字居敬,排行第八,故被友人称为“元八”。生年不详,卒于长庆二年(

822

)春夏之交。白居易作于贞元十九年(

803

)前后的《答元八宗简同游曲江后明日见赠》一诗中

[3]

,有“长安千万人,出门各有营;唯我与夫子,信马悠悠行”一句,可见此时两人已定交。元宗简进士及第不见于《登科记考》,据周复撰《(元宗简子)元邈墓志》,元宗简曾“擢进士第”

[4]

,时间或许和白居易及第(贞元十六年,

800

)相仿佛,同于贞元末年。在此期间,与白居易、元宗简两人同有交往的,还有贞元十五年进士及第的张籍(约

766—830

)。

张籍元和元年(

806

)入太常寺担任太祝(正九品上),元和十一年改任国子助教(从六品上)

[5]

,《送元八》一诗中张籍写道“百神斋祭相随遍,寻竹看山亦共行;明日城西送君去,旧游重到独题名”

[6]

,“百神斋祭”即太常寺的日常礼仪工作,表明元和初年元宗简曾和张籍一道供职太常寺,此后转任地方。通过张籍《送元宗简》

[7]

和白居易《送元八归凤翔》

[8]

两诗可知,元宗简出“城西”所去目的地当是凤翔,中唐时又被叫作西州。这次送别,张籍和白居易都在场,“暂时相见还相送”(张籍语)和“暂到城来又出城”(白居易语)都表达了送别之际的不舍心情。白居易还称“与君况是经年别”,说明元宗简任职凤翔已有数年时间。

元和十年(

810

)元宗简返京出任侍御史,品阶从六品下,这时元白交游圈有所扩大,出现元稹、韩愈、杨巨源、姚合等人。元稹《见人咏韩舍人新律诗,因有戏赠》

[9]

当作于韩愈短暂出任中书舍人的元和十年至十一年间,其中“七字排居敬,千词敌乐天”一句自注:“侍御八兄,能为七言绝句;赞善白君,元和十年;好作百韵律诗”,这里“赞善白君”指元和九年末丁忧后返朝出任太子赞善大夫的白居易,而“侍御八兄”便是元宗简。此后不久元宗简在长安升平里购置一处房产,当时白居易尚在昭国里租房居住

[10]

,他在道贺友人乔迁新居的同时,还表达了搬到升平里、与元宗简做邻居的愿望

[11]

。

次年,白居易外迁江州司马,在南方听到元宗简升职的消息,写下《夜宿江浦,闻元八改官,因寄此什》

[12]

一诗,元宗简这次升任员外郎,阶从六品上,故白居易有“君游丹陛已三迁,我泛沧浪欲二年”一语。乔迁新居恰与升迁新职时间相仿佛,杨巨源道贺元宗简乔迁新居的诗作,已称其为“元员外”

[13]

。任职江州期间,白居易结识了隐居当地的才子刘轲,特为他进京应举亲笔写下推荐信,信中提到“子(刘轲)到长安,持此札为予谒集贤庾三十二补阙、翰林杜十四拾遗、金部元八员外、监察牛二侍御、秘书萧正字、蓝田杨主簿兄弟,彼七八君子,皆予文友,以予愚直,尝信其言,苟於今不我欺,则子之道庶几光明矣”

[14]

,信写于元和十二年三月十三日,其中“金部元八员外”就是元宗简,说明元时任金部员外郎,在此期间元宗简与白居易、张籍等友人一直保持着频繁诗书往来。

《白居易集笺校》书影

此后不久,元宗简再次升迁,位至郎中,阶从五品上。当年白居易有《答元八郎中、杨十二博士》

[15]

一诗,同年秋,张籍写有《和左司元郎中秋居十首》

[16]

,姚合也有《和元八郎中秋居》诗,可知此时元宗简出任左司郎中。在此期间白居易由江州司马转任忠州刺史,元和十四年(

819

),他在忠州绘制一幅木莲花图寄回长安,送给元宗简

[17]

。

元和十五年,白居易调回长安,出任司门员外郎,次年转任主客郎中,并知制诰,并在新昌坊购置宅第,所以《新昌新居书事四十韵,因寄元郎中、张博士》中白居易对元、张两位老友说“冒宠已三迁,归期始二年”

[18]

,此时元宗简的职位尚无变动。但之后不久,元得以升任京兆少尹,位从四品下,授官制书由时任中书舍人的元稹拟就,形容元宗简“端静廉雅,行浮于名,非公事未尝至于卿相之门”

[19]

。白居易在元宗简这次新授官后不久,写有《和元少尹新授官》一诗

[20]

。

这次授官后元、白互动中有一个有趣的现象值得注意。白居易《朝回和元少尹绝句》写道“朝客朝回回望好,尽纡朱紫佩金银;此时独与君为伴,马上青袍唯两人”

[21]

;另有《重和元少尹》一首,“凤阁舍人京亚尹,白头俱未著绯衫;南宫起请无消息,朝散何时得入衔”

[22]

。两诗其实在说一件事,那就是两人职事官虽然已入五品,但官服颜色尚没有变化,“脱青著绯”显然成了两人此时共同的愿望。按照唐朝规定,三品以上服紫饰玉,五品以上服朱饰金,七品以上服绿饰银,九品以上服青饰鍮石,但此处品阶当指散品

[23]

,也就是说,元、白二人皇帝下诏赐加五品散衔,方有资格着“五品服”,即“著绯衫”,否则只能着绿袍,而透过“马上青袍唯两人”的句子,我们也能体会到当时“青色”普遍化、卑贱化的时代现象

[24]

。此后不久,白居易“朝散何时得入衔”之忧终于有了答案,长庆元年(

821

),他和元宗简同时加朝散大夫,白居易《酬元郎中同制加朝散大夫,书怀见赠》言“五品足为婚嫁主,绯袍著了好归田”

[25]

。同年还由当时“知制诰”的白居易亲自起草制书,穆宗将元宗简父元锯追赠为尚书刑部侍郎

[26]

。

然而,不久元宗简便再次病倒了

[27]

,同年(

821

)二月二十三日白居易的好友李建去世

[28]

,白居易写下“自问有何惆怅死,李家哭泣元家病”

[29]

,如愿“著绯”,只是“官职虽荣得已迟”

[30]

,元宗简这次未能“病痊”,转年春夏之际阖然长逝

[31]

,此事为白居易《元家花》一诗所记,“今日元家宅,樱桃发几枝;失却东园主,春风可得知”

[32]

。还可参照张籍《哭元八少尹》诗,“今日春风花满宅,入门行哭见灵帷”

[33]

,可知元宗简去世于长庆二年春,直到死前,白居易、张籍仍与他保持着亲密的友谊。不足一年间,白居易好友走得不止一位,在《晚归有感》一诗中他写道,“朝吊李家孤,暮问崔家疾;刘曾梦中见,元向花前失”,此句有自注文:“时李十一侍郎尚居忧,崔二十二员外三年卧病;刘三十二校书殁后,尝梦见之,元八少尹今春樱桃花时长逝”

[34]

,悲不自胜之感可想而知,“低眉心郁郁”便是当下白居易当时的自我写照。

透过白居易的诗文,我们除了能够勾勒出元宗简的仕宦经历,还可以了解其写作风格。元和十年末,白居易从江州寄信给身在通州的元稹,即著名的《与元九书》,信中详细叙述了自己的文学理念,就在这封信末尾,白居易提议将与几位友人往还诗作编次成册,名为《元白往还诗集》,诗集入选者所擅文体各不相同,“张十八古乐府,李二十新歌行,卢、杨二秘书律诗,窦七、元八绝句”

[35]

。这里特别指明元宗简见长文体是绝句,据《唐音审体》的看法,“绝句之体,五言七言略同;唐人谓之小律诗”,王运熙先生认可此论,并指出白居易《与元九书》中所言“各颂新艳小律,不杂他篇”,进一步证唐人以绝句为小律之论

[36]

。基于元宗简的例子我们还可以补充一条证据,即元和十年白居易由长安至江州途中所作《江上吟元八绝句》,“大江深处月明时,一夜吟君小律诗”

[37]

,题中“绝句”正对应于文中“小律”。纵观白诗中以绝句入题的诗作,如《和元八侍御升平新居四绝句》、《病中五绝句》、《自戏三绝句》等,皆是七言四句体,可见唐人绝句多七言,这恰与元稹以“七字排居敬”论元宗简相合

[38]

。宝历元年(

825

)白居易给元宗简集撰写的序言中,称其“二十年著格诗一百八十五、律诗五百九、赋述铭记书碣赞序七十五,总七百六十九章”,远过于著文“一百五十二首”的友人李建(文亦不传)。将元诗分作“格诗”和“律诗”,与白居易初编诗集时更为细致的分类方式有别,是其后期编次诗文的做法,概而言之,格与律相对,格诗即古体诗,律诗则指近体诗

[39]

。从中可知,元宗简平生写作,以律诗为大宗,而律诗之中,又以绝句见长。对于元宗简的文字,白居易有很高的评价,称其“粹灵均者,其文蔚温雅渊,疏朗丽则,检不扼,达不放,古淡而不鄙,新奇而不怪”,足见其清新俊朗的文风,而他的写作内容相当丰富,白居易所撰序言提到,“若职业之恭慎,居处之庄洁,操行之贞端,襟灵之旷淡,骨月之敦爱,邱园之安乐,山水风月之趣,琴酒啸咏之态,与人久要,遇物多情,皆在章句中”,足见元宗简亦是一位以日常生活和私人空间入诗的典型中唐文人

[40]

。

二、交游、空间与回忆

张籍在写给元宗简的信中,常提到两人一道外出游山的经历,如“寻竹看山亦共行,旧游重到独题名”

[41]

,在他看来,两人称得上是“游山客”

[42]

,张籍悼亡元宗简时再次提到,“平生志业独相知,早结云山老去期;闲来各数经过地,醉后齐吟唱和诗”

[43]

。出游、聚会、创作与鉴赏成为他们日常生活和日后回忆的重要画面,其中特定的空间又成为关键性的因素。透过白居易的诗文,我们可以看到若干在元白交游中格外重要的空间,以下分述之。

(一)

私人宅第

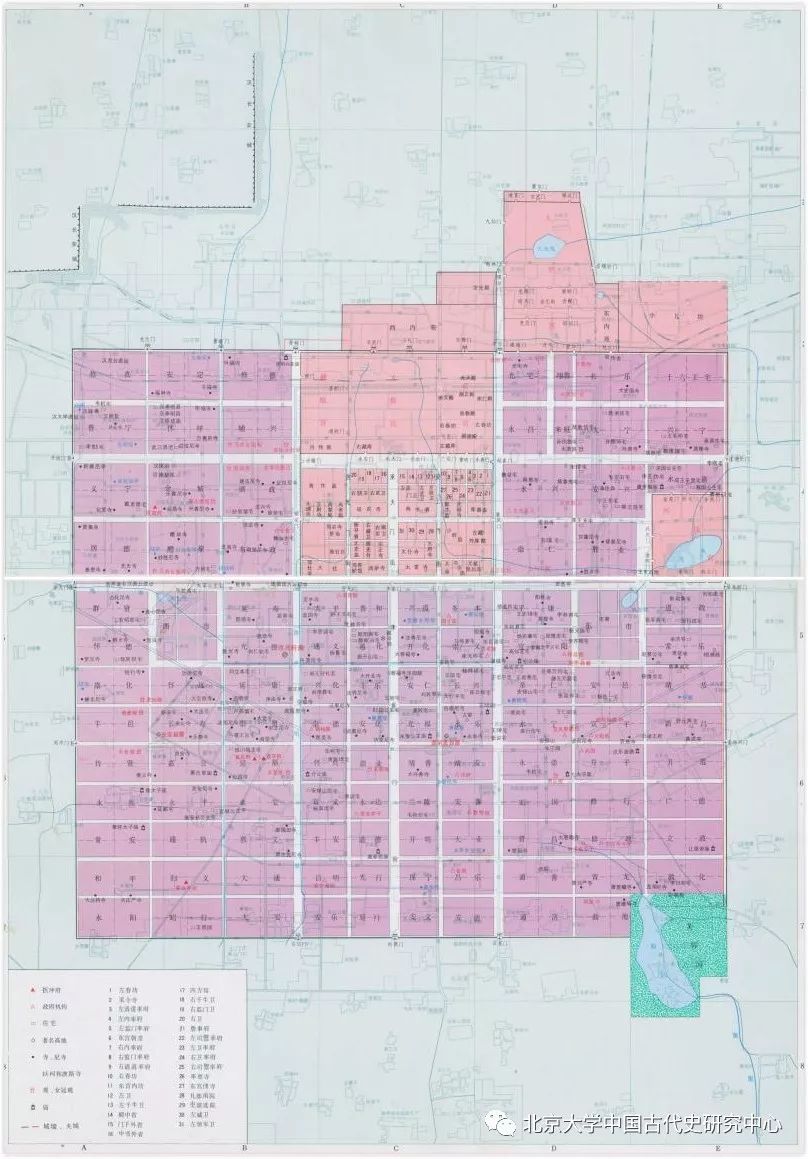

元和十年,元宗简在位于长安城东南东起第二列、南起第五行的升平里购置一处宅第,收到很多友人的祝贺,我们可以借此一窥这处居所的特色。杨巨源写道“自知休沐诸幽胜,遂肯高斋枕广衢;旧地已开新玉圃,春山仍展绿云图”

[44]

,以青山与幽胜比拟元宗简的新宅,又加之以“闲(诗)”“慢(酒)”,凸显出主人及其宅第恬淡和缓的品性。王建提供了更多细节:“近移松树初栽药,经帙书签一切新”

[45]

,表现出元宗简在私宅中以植树栽药、整饬书籍为主的日常生活。这一描述又可与张籍《寄元员外》一诗形成呼应,“外郎直罢无余事,扫洒书堂试药炉;门巷不教当要闹,诗篇转觉足工夫”

[46]

,书堂与药炉是升平元宅中更重要的两处空间,而王建所言“铺设暖房迎道士,支分闲院著医人”

[47]

也表明元宗简颇喜养生道术,药炉之外,书堂中或许还有不少医籍药方。

张籍早年住在长安街西延康坊,与住在城东的友人来往非常不便,白居易《寄张十八》一诗就有“贫僻住延康,相去八九坊”之叹,同时也期盼着友人“早晚来同宿”

[48]

,元和十年白居易丁忧结束回京任官,张籍专程上门探望,白居易《酬张十八访宿见赠》写道,“怜君将病眼,为我犯埃尘;远从延康里,来访曲江滨”

[49]

,时患眼疾的张籍从街西来到城东,在白居易看来是风尘仆仆远道而来,也反映了时人对长安城空间与距离的感受。元和十五年,张籍在韩愈推荐下出任国子监博士(正五品上),决定搬至城东,入住靖安坊,与升平坊隔永崇坊东西平行。元宗简马上写诗道贺,张籍随即回复道,“更喜往还相去近”

[50]

,喜悦之情溢于言表。张籍的经济实力虽不及元宗简,但他还是在新居中布置了两处特别的空间,也是他对升平元宅最看重的地方,即书堂与药炉。刚完工他就忍不住邀请友人来做客,“已扫书斋安药灶,山人作意早经过”

[51]

,这两处空间日后频繁出现在张籍诗作当中,如“闲对临书案,看移晒药床”

[52]

,“每著新衣看药灶,多收古器在书楼”

[53]

,可知这些空间之于张籍的重要意义。对于嗜书如命、早年“得钱只了还书铺”

[54]

的张籍而言,书堂显然更重要,他不仅将珍贵的古器收纳其中,还将元宗简和白居易等好友的馈赠安置于此。张籍非常珍爱元宗简送的一件纱帽,以至于“不曾闲戴出书堂”

[55]

,而对于白居易从杭州寄来一幅《江楼远眺图》,张籍亦是爱不释手,回信写道“将展书堂偏觉好”

[56]

。

唐代长安坊里图

升平里元宅中,张籍最爱书堂与药炉,白居易则更喜欢这里的建筑构造,他在《和元八侍御升平新居四绝句》一诗中提到看花屋、累土山、高亭、松树四处景观

[57]

,青松与红花彼此映衬,户庭之间安置一座假山,别生野趣,地势稍高处营构一处亭阁,可远眺夕阳,使得这处居所具有相当丰富的视觉体验, “城中展眉处,只是有元家”

[58]

,“早晚升平宅,开眉一见君”

[59]

,表明升平元家已成为白居易在长安城中的一处重要精神寄托之所。元宗简喜欢养花,白居易有首诗就以《元家花》为题

[60]

,因此元宗简春天去世的事实尤其让友人难以接受,“今日春风花满宅,入门行哭见灵帷”

[61]

,主人生前精心料理的满园春花如今与庭中灵柩之间形成鲜明对照,

元宗简迁入升平坊时,白居易还住在西南相接的昭国坊,彼此走动非常频繁,两人见面核心话题就是品鉴诗文,白居易收到元稹寄来的诗,第一时间想到的分享对象,便是元宗简,“好句无人堪共咏,冲泥蹋水就君来”

[62]

,就算是恶劣的天气,也阻挡不了好友间一道品鉴诗作的雅趣。长庆元年,白居易购买了自己平生第一处房产,位于元宗简宅所在升平里东北边的新昌坊

[63]

。围绕这座新居白居易创作了大量诗篇,其中就有寄给好友元宗简和张籍的诗作。在《题新居寄元八》中他写道,“青龙冈北近西边,移入新居便泰然;莫羡升平元八宅,自思买用几多钱”

[64]

,虽然不无遗憾地表示这座宅第远不如升平元家那样令人满意,但还是为有了自己的房产和友人聚会的新去处而欣慰,他还特别展望了与张籍、元宗简三人的聚会赏诗的场景

[65]

。而这一活动就常常发生在升平元八宅中,长庆三年正在杭州担任刺史的白居易,收到张籍从长安寄来的二十五首新诗,月下吟玩,不胜欣喜,他转而将这些诗寄给当时在越州任浙东观察使的元稹欣赏,元稹回信写道“乐天书内重封到,居敬堂前共读时;四友一为泉路客,三人两咏浙江诗”

[66]

,此处“居敬堂”就是指升平元家,直到元宗简去世后,友人依旧难忘早年升平元宅雅集的场景,元稹这首唱酬之诗的题目写得更加直接,称“酬乐天吟张员外诗见寄因思上京每与乐天于居敬兄升平里咏张新诗”,一个“每”字表现出白居易前往升平里聚会是相当频繁的。

(二)公共空间

白居易与元宗简有不少同游经历,其中有两处地方尤其重要。

其一是曲江。白居易早年曾写《答元八宗简同游曲江后明日见赠》,是对元宗简曲江同游后赠诗的回应,元诗已不存,但白居易“长安千万人,出门各有营;唯我与夫子,信马悠悠行”的道白,透露出两人之间惺惺相惜的感情,此诗末写道“归来经一宿,世虑稍复生;赖闻瑶华唱,再得尘襟清”

[67]

,平日为官充满仕途营生的烦恼,但在白居易看来,友人诗作却如“瑶池仙咏”,可以涤尘荡垢。曲江同行的经历一直深为白居易所怀念,元和七年(

814

)为母守丧还居下邽老宅期间,白居易曾致信元宗简,“忽忆同赏地,曲江东北隅;秋池少游客,唯我与君俱”

[68]

。作为长安城重要的游览胜地

[69]

,曲江在中唐以后还成了长安进士会的礼仪空间,越发受人瞩目,加上白居易及其长安友人的居所多位于城东南诸坊,曲江更成为他们在外聚会的首选。白居易好友李建住在升平坊南面的修行里,李建和元宗简一年间先后去世,白居易有时会同时想起两人,“从哭李来伤道气,自亡元后减诗情”,此诗题记录了三人之间的过往交谊,写道“予与故刑部李侍郎早结道友,以药术为事,与故京兆元尹晚为诗侣,有林泉之期,周岁之间,二君长逝,李住曲江北,元居升平西,追感旧游,因贻同志”

[70]

,白居易还把元宗简称作是自己的“水竹邻居”,而重游曲江也每每令他想起故人

[71]

。

第二个重要的地方是位于晋昌坊慈恩寺。晋昌坊位于白居易曾经居住过的昭国坊南边。和曲江一样,慈恩寺也在中晚唐进士文化中占据重要的地位,所有新科进士都会到慈恩寺题名,雁塔题名也成为当时进士及第的另一种表达,于是慈恩寺成了一处长安文人最愿意前往的寺院之一。

元和十二年三月三十日元宗简重游慈恩寺,想起往年同游时光,便写下一首诗寄给当时身在江州的白居易,白居易很快回信,即《酬元员外三月三十日慈恩寺相忆见寄》,“怅望慈恩三月尽,紫桐花落鸟关关;诚知曲水春相忆,其奈长沙老未还”

[72]

,每年同游曲江和慈恩寺曾是好友之间最愉快的活动,如今也成为彼此共有的深刻记忆。长庆二年春,白居易又习惯性来到慈恩寺,但走到这里他不禁想到去世不久的李建和正在病中的元宗简,顿觉了无心情,只好“寺门临入却迟回”

[73]

。白居易诗题中直接提及慈恩寺者仅有三首,皆与元宗简有关,可见两人春日同游慈恩寺是对彼此而言相当重要的回忆。中古时代有游春习俗,中唐长安城更盛行暮春赏牡丹之风,据《唐国史补》载,“京师贵游,尚牡丹三十余年矣,每春暮车马若狂,以不耽玩为耻”

[74]

,此书记事时段大致为开元到长庆,又以德宗贞元、宪宗元和时代为主,恰是元白交游时期。慈恩寺以不见他处的牡丹品种而负盛名,据晚唐文人段成式记录,这是至德年间名将马燧从山西带回长安的新品种,是此前不见于京城的“红紫二色”

[75]

。权德舆《和李中丞慈恩寺清上人院牡丹花歌》言“曲水亭西杏园北,浓芳深院红霞色”

[76]

,正道出慈恩寺春日里红牡丹盛放的景象,这也深深地吸引着爱花人元宗简,而邀请以“别花人”自居的好友白居易一道

[77]

,是再好不过的选择。

819

年在忠州任官的白居易见到当地的木莲花,便画成一幅《木莲花图》寄回长安,送给元宗简,并附信几句称“花房腻似红莲朵,艳色鲜如紫牡丹;唯有诗人能解爱,丹青写出与君看”

[78]

,足见在白居易眼中元宗简不光是自己的“水竹邻居”,还是一位难得的“花卉知音”。这里特别强调红紫二色,或许就与两人早年同游慈恩寺的经历不无关系。

三、余论

透过白居易及其他相关友人的诗文,我们不仅能大致还原元宗简的仕宦经历,提出中唐士人文官的又一典型案例

[79]

,还可以得知其写作特色,了解时人对文体的评价系统和分类标准;更重要的,我们能从中看到中唐因科举而结识的文士之间的交游、特别是在朝堂之外日常互动的特色,鉴赏诗文、参观胜景、寻访名植成为其中主要内容,宅第与园林等长安城的公私空间由此焕发出独特的空间意义,成为这些士人的情感与记忆所系之所。

白居易在《元宗简文集序》文末特别标明“时宝历元年冬十二月乙酉夕,在吴郡西园北斋东牖下作”,刻下明确的时空标注。西园北斋是白居易到苏州后发现的一处“幽境”,所谓“唯此闲寂境,惬我幽独情”

[80]

,吴郡西园与曲江、慈恩寺等他经常追忆的京城胜地一样,虽属公共空间,却因诗人独有的鉴赏力而展现出别致的意蕴,成为储存个人记忆的重要载体。比起空间相对更强的稳定性,时间反而更不可靠,多年后白居易为老友文集写下这篇序言时,竟记错了元宗简去世的时间,而关于升平坊元宗简宅的“印象”却长久为人所念及,这处曾经著名的雅集场所,在主人去世后屡经易手,终为雍陶友人购得,雍陶感叹道“亚尹故居经几主,只因君住有诗情;夜吟邻叟闻惆怅,七八年来无此声”

[81]

,一语道出特定空间在文人交往中的意义及其流动。

2017/3/30

2018/10/9

修订

编者按:本文原刊《文献》2018年第2期,如需引用,请参考原文。

[1]

《故京兆元少尹文集序》,朱金城笺校《白居易集笺校》卷六八,上海古籍出版社,

1988

年,

3653

页。

[2]

《容斋续笔》卷一“唐人诗不传”条,引自洪迈撰,王本骥整理《容斋五笔类钞》(清抄本影印)卷三六《艺文》三,中华全国图书馆文献缩微复制中心,

1997

年,

355

页。

[3]

《白居易集笺校》卷五,

269

页。

[4]

吴钢主编《全唐文补遗

·

千唐志斋新藏专辑》,三秦出版社,

2006

年,

373

页;白居易《故京兆元少尹文集序》也提到其“举进士”。

[5]

“十年不改旧官衔”,《重到城西七绝句·张十八》,《白居易集笺校》卷一五,

892

页。

[6]

张籍撰,徐礼节整理《张籍集系年校注》卷六,中华书局,

2011

年,

771

页。

[7]

《张籍集系年校注》卷六,

656

页。

[8]

《白居易集笺校》卷一四,

809

页。

[9]

冀勤点校《元稹集》卷一二,中华书局,

2015

年,

154

页。

[10]

《昭国闲居》,《白居易集笺校》卷六,

351

页;《朝归书寄元八》,《白居易集笺校》卷六,

348

页。

[11]

《欲与元八卜邻,先有是赠》,《白居易集笺校》卷一五,

887

页。

[12]

《白居易集笺校》卷一六,

1005

页。

[13]

题作《和元员外题升平里新斋》,《全唐诗》卷三三三,

3730

页。

[14]

《白居易集笺校》卷四三,

2760

页。

[15]

《白居易集笺校》卷一七,

1107

页;次年杨巨源由太常博士转任虞部员外郎。

[16]

徐礼节、余恕诚校注《张籍集系年校注》卷二,中华书局,

2011

年,

355

页。

[17]

《画木莲花图寄元郎中》,《白居易集笺校》卷一八,

1166

页。

[18]

《白居易集笺校》卷一九,

1269

页。

[19]

《授元宗简京兆少尹制》《元稹集》卷四六,

573

页。

[20]

《白居易集笺校》卷一九,

1234

页。

[21]

《白居易集笺校》卷一九,

1235

页。

[22]

《白居易集笺校》卷一九,

1236

页。

[23]

钱大昕《十驾斋养新录》卷一〇“唐人服色视散品”,上海书店出版社,

1983

年,

230—231

页。

[24]

参黄正建《唐后期车服制度的变化

——

以文宗朝王涯奏文为中心》,《走进日常

——

唐代社会生活考论》,中西书局,

2016

年,

62—63

页;原载黄正建主编《中晚唐社会与政治研究》,中国社会科学出版社,

2006

年。

[25]

《白居易集笺校》卷一九,

1250

页。

[26]

《白居易集笺校》卷四九,

2928

页。据《元邈墓志》,元锯当为元铦,此处误,《元和姓纂》卷四所记为对,参(唐)林宝撰,岑仲勉校记,郁贤皓、陶敏整理,孙望审订《元和姓纂,附四校记》,中华书局,

1994

年,

420

页。

[27]

《新昌新居书事四十韵,因寄元郎中、张博士》诗中有“博士官犹冷,郎中病已痊”,可见元宗简此前曾经身体就出现过状况。

[28]

《唐故中大夫尚书刑部侍郎上柱国陇西县开国男赠工部尚书李公墓志铭》,《元稹集校注》卷五四,

675

—

677

页;《有唐善人墓碑》,《白居易集笺校》卷四一,

2676—2682

页

[29]

《慈恩寺有感》,《白居易集笺校》卷一九,

1264

页。

[30]

《新秋早起,有怀元少尹》,《白居易集笺校》卷一九,

1256

页。

[31]

对于李建、元宗简的去世,白居易曾言“周岁之间,二君长逝”,表明元宗简去世于长庆二年(

822

),《白居易集笺校》卷一九,

1278

页。

[32]

《白居易集笺校》卷一九,

1283

页。

[33]

《张籍集系年校注》卷四,

495

页。

[34]

《白居易集笺校》卷一一,

621

页。

[35]

《白居易集笺校》卷四五,

2789

页。

[36]

王运熙《唐人的诗体分类》,《中国文化》

1995

年第

2

期。

[37]

《白居易集笺校》卷一五,

940

页。

[38]

《见人咏韩舍人新律诗,因有戏赠》,《元稹集校注》卷一二,

154

页。

[39]

陈寅恪《论元白诗之分类》,《元白诗笺证稿》,三联书店,

2001

年,

341—345

页。

[40]

中唐以日常生活和私人空间入诗的时代风气,参宇文所安著,陈引弛、陈磊译,田晓菲校《机智与私人生活》,《中国“中世纪”的终结

——

中唐文学文化论集》,三联书店,

2006

年,

67—86

页;川合康三著,刘维治、张剑、蒋寅译《终南山的变容:中唐文学论集》,上海古籍出版社,