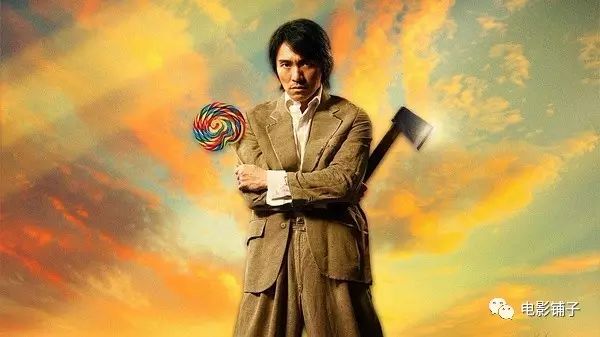

不用说,接下来乃至整个贺岁档最热门的片子必须是——

西游伏妖篇

周星驰+徐克

,

喜剧之王+武侠之王

,这种组合真是活久见。

堪称梦幻级的组合。

让人无比放心,但再看演员阵容,心脏血压又顿时飙升上来了,

吴亦凡、林更新、包贝尔……

可以预见的是,一场口水战已经在所难免。

不过鸡年的贺岁档之王,非它莫属,因为目前就周星驰这个名字的号召力,说中国第二,那就没人敢自称中国第一。

从港片时代的双周一成

(周星驰、周润发、成龙)

开始,他已经用自成一派的风格、独具一格创意的称霸电影这个江湖。

而在港片衰落后,周星驰北上大陆,依然不改其贺岁之王本色。

十余年,只几部作品,却成为了内地影史上累积票房NO.1,反响惊人。

《美人鱼》创下中国电影票房史上的奇迹,超过三十亿的最终成绩在未来很长一段时间里,估计很难超越。

但票房虽高,却不是周星驰最好的作品。

周星驰最具代表性的电影,私以为还是十余年前上映的——

功夫

《功夫》于2004年上映,取得近两亿的票房,是当年的票房榜头名,可见其观众喜爱度。

但这种喜爱也只是基于“周星驰作品”,再无其他。

所以其评分在其一系列电影中也略显尴尬,7分多,比《长江七号》高,不及《喜剧之王》。

甚至当时还有许多不满意的声音,认为“剧情平淡”、“对白太少不出彩”、“特技压过了搞笑”、“太不无厘头了”。。。

高不成低不就,似乎只是周星驰生产出来的流水线产品之一。

与此相反的是,《功夫》在北美上映后,票房没那么抢眼,却获得了盛赞。

著名杂志《Screen》:

《功夫》是终结一切武侠片的武侠片,《功夫》让《杀死比尔》看上去像一次操场混战。

好莱坞最具话语权的《好莱坞报道者》:

周星驰以大师风范把近年来的港式卖座片重玩了一遍扔给观众,《功夫》绝对是《杀死比尔》、《黑客帝国》和《蜘蛛侠》的后现代版本。

曾获普利策奖的美国第一影评人

罗杰·伊伯特

也为它翘起了代表伟大的大拇指

(Thumbs up)

。

当成龙和巴斯特·基顿遇见昆汀·塔伦蒂诺。

除此之外,比尔·莫瑞、斯派克·李等电影大咖都给出了“十佳”、“喜剧的最高成就”的赞扬……

国内与国外截然不同的反响形成了鲜明的对比。

而过去多年后,才发现自诩为周星驰粉丝的我们,其实一直都没懂这部电影,

相反是一水之隔的西方人最了解,这真是一种讽刺。

《功夫》绝对是周星驰最具代表性的作品,没有之一,

甚至有人说超过了《喜剧之王》。

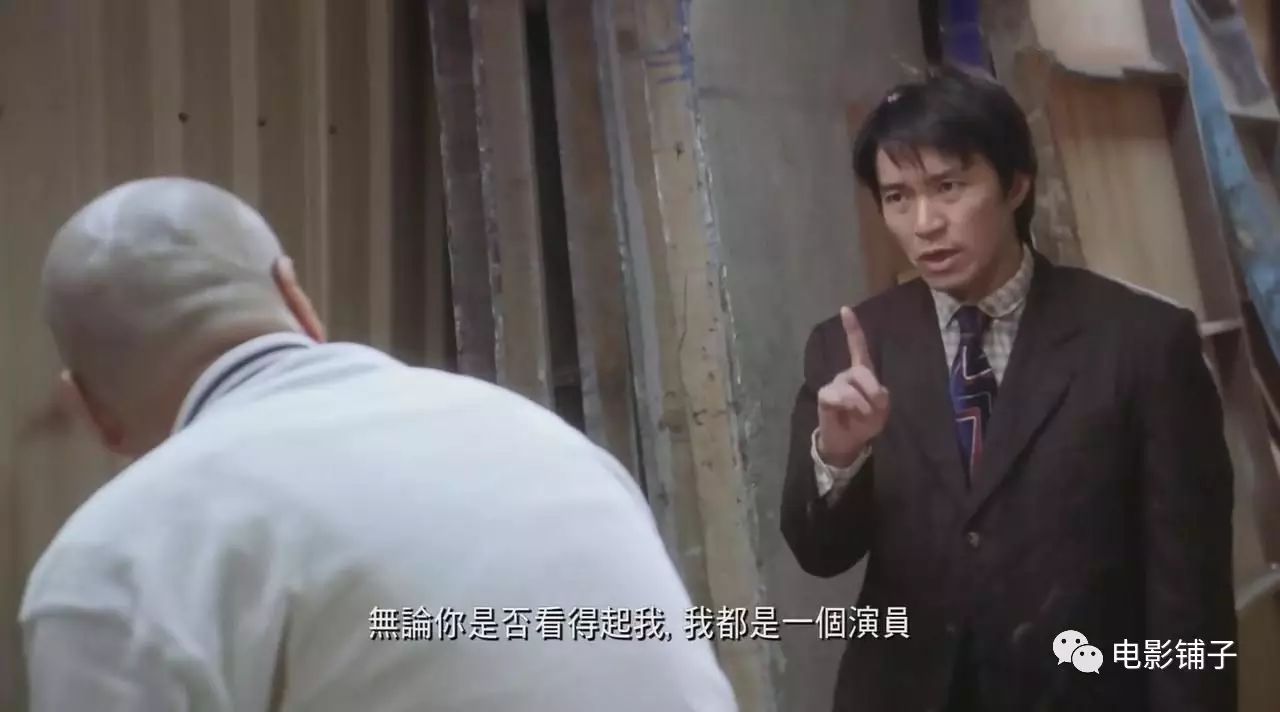

因为《喜剧之王》并不是正统的周氏风格,它更像是周星驰的自我表达、自我解析,他自己说:

一直以为自己拍的是悲剧。

整体氛围都是悲哀肃穆的,求不得的苦楚一直贯穿全片。

但大众对周星驰的第一个印象,肯定还是喜剧。

从这一点看,《功夫》更能代表周氏电影,它充斥着所有星爷制造的熟悉味道,让人一眼就能看出这是谁的电影。

故事上,依然是典型小人物逆袭的故事,一个一事无成的小混混于生活的历练中最终成为一代宗师。

而熟悉星爷的观众都知道,他众多的标签之下,

小人物视角这一点是不可替代的。

无论是导演还是演员,他总是充满了一股平凡的气息,

小人物本真的色彩,《破坏之王》里的何金银、《喜剧之王》里的尹天仇……

或者是大人物设定但依然是平常人的行事风格,

譬如《唐伯虎点秋香》中表面是风流冠绝江南的四大才子之首唐寅,琴棋书画样样精通,文才武略兼备,恍如天上的谪仙转世。

但内里却是个贪花恋俗的凡人,还成了华府编号9527的家丁一名,负责捡狗屎。

还有《审死官》里怕老婆的一代状王宋世杰……

《功夫》里的阿星也一样,标准的周氏电影。

但这也不是一部很多人所评价的那样流水线作业,周星驰展示了一些新的东西。

譬如:他运用了很多种的表现手法,从故事文本转变成镜头画面上,形式繁多。

音乐剧;

漫画般化抽象为具象的表达方法;

意识流般隐喻、象征的手法;

涅槃重生、化茧成蝶

……

除了视觉传达上大玩各种手法外,配乐上周星驰也牟足了劲。

他对音乐的要求颇高,控制也非常严格,给了配乐师

黄英华

不少的压力。

黄英华说,

等到《功夫》的时候,很多音乐都是他创作的。我也合作过很多香港导演,现在他是最懂音乐的电影导演了。

100多分钟的电影配乐中,就包含了许多的东西方经典音乐。

中国民乐占据主导

,

《十面埋伏》、《东海渔歌》、《闯将令》、《四川将军令》和《小刀会组曲》等

营造了磅礴的气势。

旧上海老歌穿插其中

,四十年代沪上著名歌星龚秋霞两首曲子,《莫忘今宵》、《梦中人》点明了大环境。

西洋音乐交替使用

,经典的《流浪者之歌》和《Sabre Dance》表明了城市化下,不能融入城市生活的阿星、猪笼城寨居民,彰显了时代气质。

《流浪者之歌》又名《吉普赛之歌》

怀旧、复古、激昂、潮流等多种类型音乐的使用,

让《功夫》整部电影变成了一支完美的交响乐。

这种严苛的要求也蕴含了周星驰对于《功夫》的期许:

突破自我、求新求变。

于是在《功夫》中我们看到的周星驰是不一样的,不单纯只是幽默与戏谑,也充满了对经典的致敬。

致敬粤语长片、港产漫画、武侠小说等华语传统,《如来神掌》、《六指琴魔》、《神掌龙剑飞》、《射雕英雄传》……

致敬美式歌舞片;

背后的海报是歌舞片《Top Hat》

致敬一代电影大师库布里克;

《功夫》向《闪灵》的致敬镜头,从走廊喷涌而出的血水

……

而且还用了全新的表达方式,譬如周星驰电影必有的致敬李小龙。

李小龙创立的截拳道,其宗旨是“

已无法为有法,以无限为有限

”。

但初看《功夫》,是很难找到直接关于李小龙的东西,武打方式不同、没有身着黄色连体运动服的人出现了、招牌的动作也没了。

因为周星驰已经不满足于明面上的表达,而是理念思想上的神和,他将截拳道的理念用在了整部影片之中、用在了喜剧方式的展现上。

他不再遵循那些被奉为「编剧圣经」的套路:

譬如阿星在最后并没有功成名就,而是成了一名普通的服务员,小人物最终还是没成大人物,

返璞归真,这是以往周氏电影乃至商业电影的提炼升华。

而那些他招牌式的搞笑桥段也不见了,不再需要挤眉弄眼、插科打诨、卖丑耍宝,

甚至阿星有点宝相庄严、不假辞色,是一个让人笑不出来的角色,但随着他一路披荆斩棘、明心见性,又让人会心一笑。

不再拘泥于一板一眼的笑点堆积,而是让幽默深沉、内敛,这种变化让《功夫》成了周星驰的集大成之作。

唯一不变的是周星驰的“俗气”,这是香港喜剧的灵魂。

香港喜剧产生之初,要么是粤语笑话集锦,要么是模仿好莱坞,直到

许冠文

的横空出世。

许氏四兄弟

他拍的

《鬼马双星》

、

《鸡同鸭讲》

、

《半斤八两》、《摩登保镖》

发笑之余,更多倾注的是对于香港底层人民生活的关注。

讲的虽是市井故事,但却带着带着知识分子的气质与思考。

他定义了港式喜剧,只可惜退隐太早。

周星驰站在这位巨人的肩膀上,走得更远。

在《豪门夜宴》中,两人都有出演,他俩被安排在一桌吃饭,

为了抢一块鸡肉两人争执不休。

最后周星驰得了鸡头,许冠文得了鸡尾,这其中寓意的就是:

喜剧之王已换人

。

周星驰坚持小人物的故事不动摇,并且还加入独具一格的无厘头风格。

《喜剧之王》是对早年无线培训班的回忆、

《食神》则是两广地区的美食首选——撒尿牛丸……

《功夫》也一样,虽然故事发生地是在上海,其实就是香港的翻版。

猪笼城寨明显与香港著名的贫民区九龙城寨脱不了关系,

以斧头帮为代表黑帮横行于上海滩,暗喻的是香港四大黑帮和“五亿探长”吕乐的年代。

在那个年代成长起来的人,总是有着某种“拯救世界”梦想的少年心。

拜的都是关二爷

而《功夫》正是周星驰挥不去的少年心,那一记如来神掌关乎武侠、理想、生活。。。

片尾全新的糖果店前,倏忽之间阿星梦回少年,老乞丐掏出数本秘籍,好像之前所看到的一切都是某个少年的想象。

甚至还有人提出这一切就是小孩的幻想,为此还形成了两大派别:真实派和梦境派,

至今也没讨论出个结果来。

不过无论这到底是一场梦还是真实存在过,

《功夫》满含生活的烟火气息、俗世的悲苦交织,

让它不单是部架空喜剧,更是关于过去香港的追忆、关于一代人的记忆。

而无论许冠文还是周星驰,“俗”是喜剧人不朽的灵魂:

永恒不变的小人物故事、俗与情交织在一起的市井生活味、在困难面前的生之勇气······

但今天的片子已经丢失掉了这种俗气,努力在装高雅,但雅是装不出来的。

这也就是为什么贺岁片在增多,市场在扩容,进入影院的人越来越多,但感受到的人情味却越来越少。

不过最近

维他奶

新出的短片,说不定能让你在欢笑和回忆当中找回当年看片的感动,找回在流逝岁月中渐淡的人情味。

[时长:3分59秒]

赌神大战赌魔,自带BGM的高进需要的不一定是朱古力,也许是一盒维他奶;

紫薇和尔康的怄气吃醋,之后让两人重归于好的,也许是一盒维他奶;

如萍和依萍之间的恩怨情仇再深,但最后让一切烟消云散、回首如初的,也许还是一盒维他奶。

……

点击

阅读原文

,让时光倒流,一起开启一段亲切的回忆之旅!还有10000份维他奶好礼等你送给回忆中的那个Ta。